NotebookLMとは?

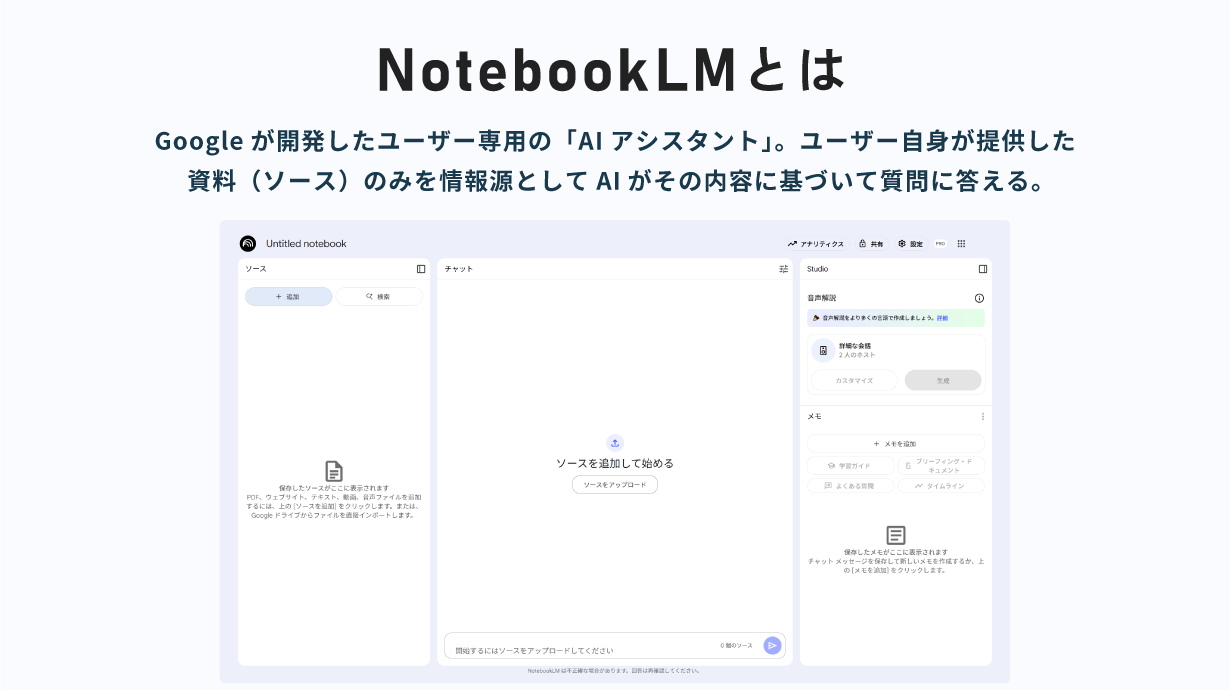

NotebookLMとは、アイデアの整理や情報の把握を支援する、AI搭載のリサーチアシスタントです。ユーザーがアップロードした資料(ソース)をAIが理解・分析し、その内容に基づいて質問に答えたり、要約を生成したり、アイデアを出したりすることができます。

やりとりは対話形式で行い、AIは質問に関連する最適な情報をアップロードした資料から見つけ出し、それをもとに回答を作成します。

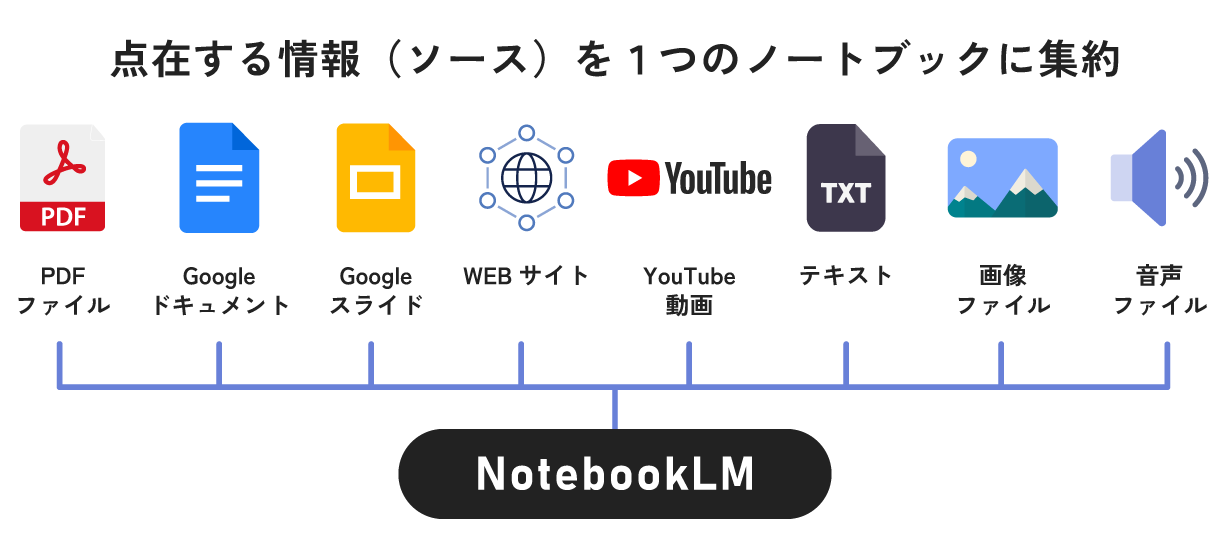

アップロードできる資料の形式は多岐にわたり、Googleドキュメントやスライド、PDF、ウェブサイト、YouTube動画、音声ファイルなどが対応しています。

ユーザーがアップロードした資料をもとに、要約生成・質問応答・アイデア出し・マインドマップ作成・音声概要の生成など、さまざまな情報活用が可能です。

たとえば、社内にマニュアルや規程などのルールブックが多数存在している場合、新入社員がすべてに目を通したり、必要な情報を探し出したりするのは大きな負担と時間がかかります。しかしNotebookLMに必要な資料を一括でアップロードしておけば、内容をAIが理解したうえで、知りたい情報を瞬時に教えてくれる「AIアシスタント」として活躍します。

2024年5月20日にはモバイルアプリもリリースされ、スマートフォンからも利用できるようになりました。

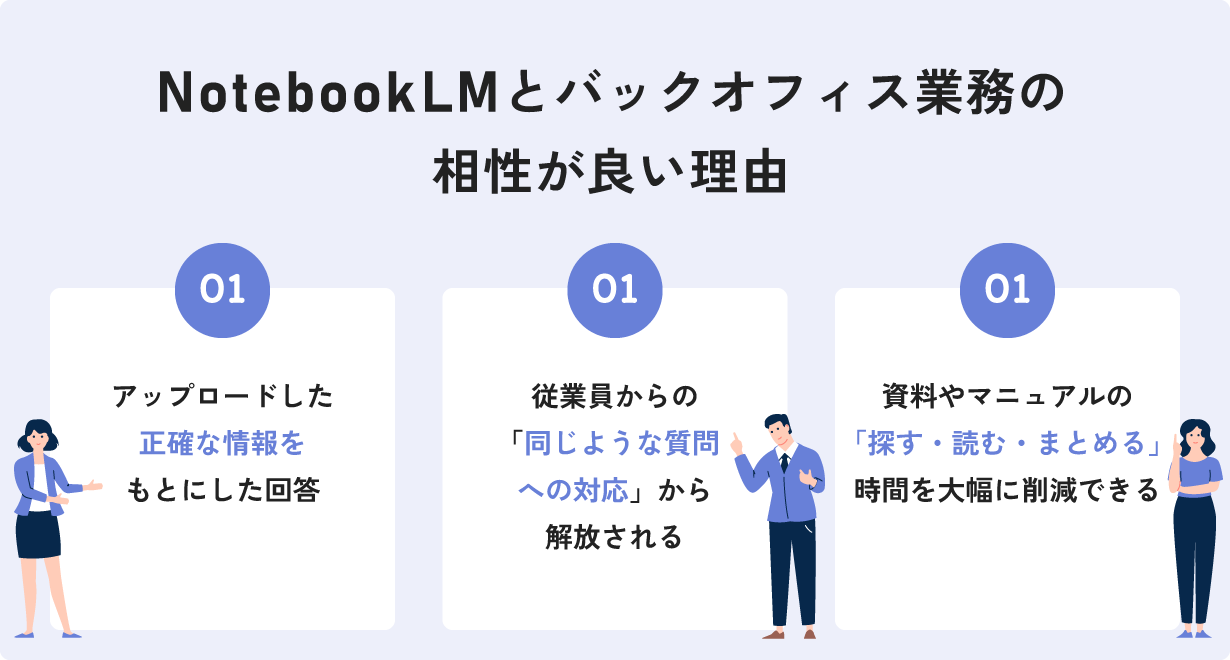

なぜバックオフィス業務と相性が良いのか?

NotebookLMがバックオフィス業務と相性抜群に良い理由は、一言でいえば、「バックオフィス業務が求めるもの」と「NotebookLMの強み」が大きく一致しているからです。

特に、バックオフィスが直面する代表的な課題をNotebookLMがピンポイントで解決できる、3つの理由をご紹介します。

1.正確な情報をもとにした回答

経理・人事・法務といったバックオフィスの業務では、「自社の就業規則」「最新の経費精算ルール」など、社内文書に書かれている内容こそが【正解】です。

NotebookLMは、指定された資料のみを読み込んで回答を生成するため、一般的な生成AIのようにインターネット情報や嘘の情報、他社の事例を混ぜてしまうことがありません。つまり、「正確性が最も重要な仕事」と「与えられた情報だけを使って答えるAI」という構図が、非常にマッチしているのです。

2.「同じような質問への対応」から解放される

「この経費は申請できますか?」「育休の申請手続きを教えてください」 など、バックオフィスの担当者は、日々多くの社員から同じような質問を受け、その対応に多くの時間を費やしています。

NotebookLMに規程やマニュアルを読み込ませておけば、社員は自分でAIに質問して答えを得られるようになります。つまり、「24時間稼働のAIヘルプデスク」の完成です。人事・総務・経理担当者は、同じ問い合わせへの対応から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。

3.「探す・読む・まとめる」時間を大幅に削減できる

バックオフィスでは、日々次のような作業が発生します。たとえば

- 長文の契約書からリスクのある条項を探す

- マニュアルや規程集の中から必要な情報を読み解く

- 作業手順書の中の疑問点を把握する

こういった作業は人が行うと時間がかかるうえに、見落としのリスクもあります。

NotebookLMは、こうした「探す」「読む」「まとめる」といった工程をすぐに実行できます。その結果、人は「判断」や「改善提案」といった本質的な業務に時間を割けるようになります。

このように、NotebookLMは単なる効率化ツールではなく、バックオフィス部門が抱える「正確性・工数・時間」という課題をまとめて解決し、より創造的で価値の高い仕事に集中させてくれる、優秀なAIアシスタントなのです。

ChatGPTやGeminiなどの従来の生成AIとの違い

NotebookLMとChatGPTやGeminiのような従来の生成AIとの違いは、「得意なこと」と「情報源」にあります。それぞれの違いを、3つのポイントで解説します。

AIが答えを作るための、情報源の違い

NotebookLMと従来の生成AIの最も大きな違いは、回答を生成する際に参照する情報源(情報のソース元)にあります。

NotebookLMは、ユーザーがアップロードした特定の資料(PDF、Googleドキュメント、スライド、Webサイトなど)だけを参照します。それ以外のインターネット上の情報を見に行くことは一切ありません。あらかじめ与えられた資料の内容を読み込み、その情報の中から回答します。これを「グラウンディング(情報源の固定)」と呼びます。

一方、ChatGPTやGeminiなどの従来型の生成AIは、ブログや記事などのWebページをはじめ、公開されている論文、レビューなどインターネット上に存在する膨大な情報を事前学習した際の知識や、Web検索結果をもとに回答しています。歴史・科学・文化・日常知識など、幅広い知識に基づいて自由に回答を生成できるのが特徴です。

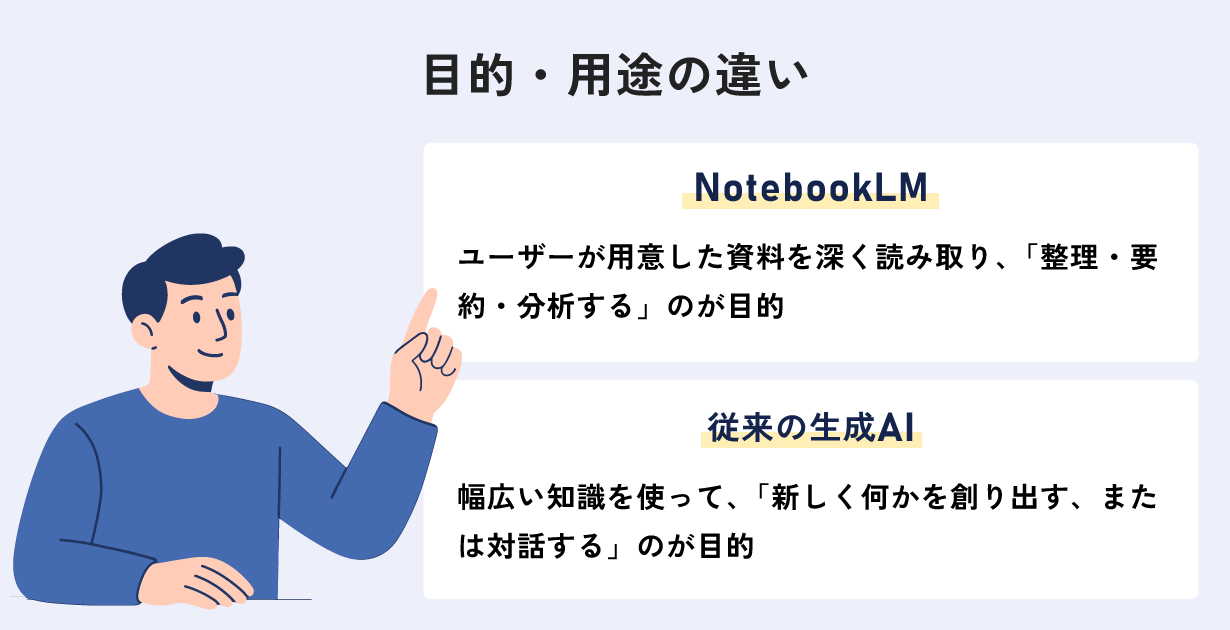

目的・用途の違い

NotebookLMは、指定された資料の内容に基づいて「正確に整理・要約・回答する」ことを得意としています。複数の資料を横断して情報を比較・分析したり、長文の議事録やレポートを正確に要約したり、特定の資料に関する質問に出典付きで的確に回答するなど、情報の「深掘り」と「構造化」を目的とした活用に適しています。

それに対して、ChatGPTやGeminiなどは、学習済みの一般知識やWeb上の情報を活用し、ゼロからの文章生成、アイデア出し、説明・表現の工夫といった目的に適しています。創造的なアウトプットや発想支援に強いのが特徴です。

\使い分けのイメージ/

- NotebookLM:

「この資料について詳しく知りたい」「ドキュメントの要点を整理したい」

→資料に基づく深い理解と構造化に向いている - ChatGPT / Gemini:

「アイデアを出したい」「一般的な話題について自由に聞きたい」

→広い知識と柔軟な表現に強みがある

どちらも優れたAIツールですが、目的に応じて使い分けることで、それぞれの強みを最大限に活かすことができます。

回答の信頼性の違い

NotebookLMの回答は、必ずアップロードされた資料の内容に基づいています。

そのため、ハルシネーション(AIがもっともらしい誤情報を生成する現象)が発生するリスクは極めて低く、回答には出典(資料内の該当箇所)が表示されるため、事実確認が簡単です。

一方、ChatGPTやGeminiなどでは、一般知識をもとに自由に回答を生成する性質上、誤情報が混ざる可能性があります。特に専門的な内容や最新情報については、ユーザー自身によるファクトチェックが不可欠です。

NotebookLMと従来の生成AIの比較表

NotebookLMと従来の生成AIとの違いが分かるように簡単に表を作成しました。

| 比較項目 | NotebookLM | 従来の生成AI |

|---|---|---|

| 一言で言うと? | 「読解・分析パートナー」 | 「壁打ち・創作パートナー」 |

| 情報源 | ユーザーがアップロードした資料 (ドキュメントやPDFなど)に基づいて回答 |

主に学習済みの一般知識やWeb検索の情報に基づいて回答 |

| 目的・用途 | 指定した資料に関する「正確な情報整理・要約・質問応答」 | 自由な文章生成、アイデア出し、幅広い一般的な質問対応 |

| 出力の特徴 | 要約・アウトライン・ハイライト・ マインドマップなど、ドキュメント整理に最適化された形式 |

エッセイ・文章・コードなど自由形式のテキスト生成 |

| 情報の正確性 | アップロード資料を直接参照するため高い | 学習知識ベースであり、内容によっては不正確になることもある |

| 想定ユーザーの目的 | 調査・リサーチ・資料の読み込み・社内文書の活用など | 創作、アイデア出し、雑談、プログラミング支援など |

どちらのAIツールも優れた特性を持っています。重要なのは、目的や業務の特性に応じて、最適なツールを適切に選び、活用することです。

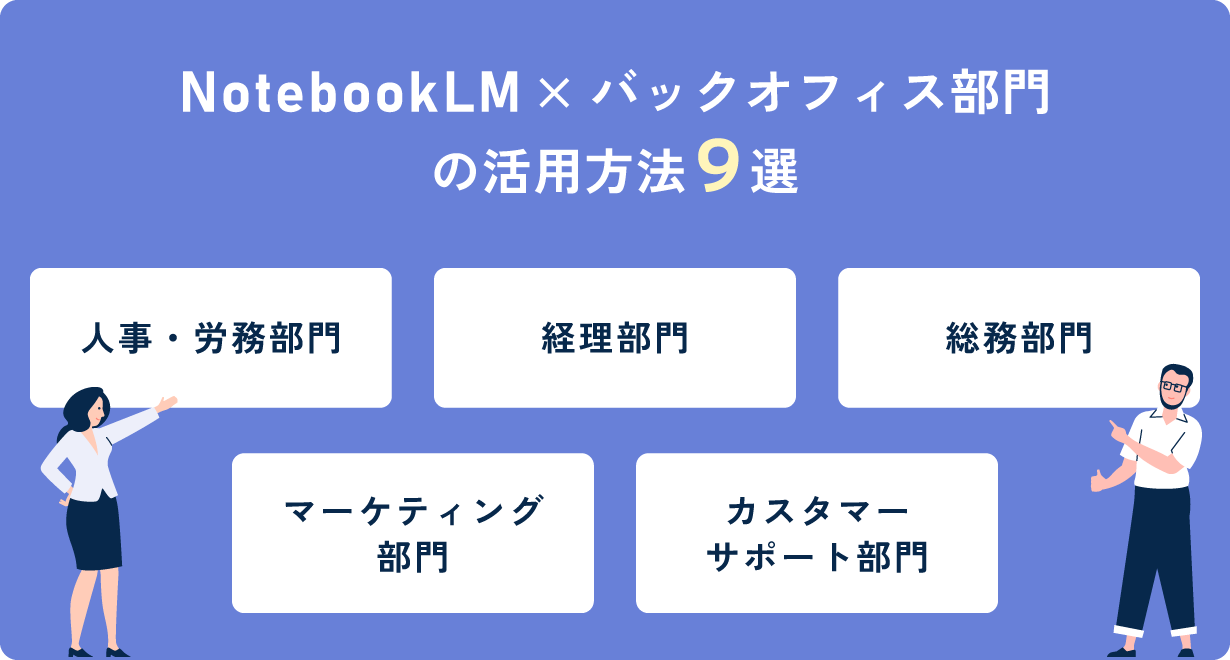

【部門別】バックオフィス業務が劇的に変わる!NotebookLM活用方法9選

本章では、NotebookLMがバックオフィス業務のどのような場面で活用できるのかを、部門別に具体的な活用シーンを交えて紹介します。人事・労務、経理、総務、マーケティング、カスタマーサポートなど、日常業務での活用例を取り上げて解説していきます。

<人事・労務>社員からの問い合わせ対応を効率化

活用例1:社員からのよくある就業規則の質問に答える

社員から頻繁に寄せられる「育休の申請方法は?」「有給休暇はいつから何日付与されますか?」「休職の場合はどの部署に聞けばいいですか?」「雇用形態別の就業規則は?」といった定型的な質問。その都度、人事担当者が調べて回答するのは大きな負担です。 就業規則や各種申請マニュアルをNotebookLMに読み込ませておけば、社員が自ら質問して答えを見つけられる「自己解決型ヘルプデスク」が完成。担当者の対応工数を削減し、社員は24時間いつでも気軽に疑問を解消できます。

活用例2:新入社員のオンボーディングに活用し、教育コストを削減

新入社員や中途入社、異動者へのオンボーディングでは、膨大な量の社内ルールや業務手順を教える必要があります。 NotebookLMに必要な資料一式をアップロードしておけば、新メンバーは自身のペースで学習を進め、分からない点をピンポイントで質問できます。「自社システムの使用手順は?」「初日は何から確認すればいい?」といった基本的な質問から、部署固有のルールまで、NotebookLMが専属の教育担当としてサポート。受け入れ側の教育担当者の負担を軽減し、新メンバーの早期戦力化を実現します。

<経理> 経費精算・請求処理の迷いをゼロに

活用例1:新幹線やタクシー利用時の精算ルールを確認する

「新幹線や飛行機の申請方法は?」「タクシー利用の精算の条件は?」といった細かい経費精算のルールは、従業員も経理担当者も迷いがちなポイントです。

経費精算規程をNotebookLMに読み込ませておけば、従業員は申請前に手軽にルールを確認可能。「出張時のレンタカーを使った時の申請方法は?」のように質問をすることで、規程のどこを見れば良いか一目瞭然。申請の手戻りやミスを未然に防ぐことができます。

活用例2:取引先からの「請求書」の申請方法を確認する

取引先から受け取った請求書の処理は、「発注番号は必要か?」「支払い可能な日は最短でいつか?」など、確認事項が多くて煩雑です。特に「前払い」と「後払い」の場合や、締め直後に重要な支払いが発生したといった場合では申請フローが異なることもあるため、間違いが起きやすいポイントです。申請方法を間違えると、支払遅延など取引先との関係にも影響しかねません。

請求書処理マニュアルをNotebookLMに読み込ませておけば、従業員が「〇〇社への前払い申請の方法を教えて」「今月末締め分の請求書は、いつまでに経理に提出すればいい?」と質問するだけで、必要な手続きを即座に確認できます。経理と申請者の確認業務を減らし、円滑で正確な支払いプロセスを実現します。

<総務>情報整理の手間を削減

活用例1:「入退社手続きマニュアル」を一元化

従業員の入退社手続きは、PCや社員証といった備品の貸与・回収、各種アカウントの発行・削除など、多岐にわたる作業が発生します。これらの手順が特定の担当者に属人化していたり、口頭での引き継ぎに頼っていたりすると、「アカウントの削除漏れによるセキュリティリスク」や「備品の回収忘れによる資産紛失」といったことにもなりかねません。

そこで、入退社手続きに関するマニュアルやチェックリストを、すべてNotebookLMに集約します。そうすることで、部署や担当者が変わっても誰もが同じ手順書を参照できる環境が整います。NotebookLMに「中途入社する社員の手続きの方法を教えて」と聞くだけで、常に最新かつ正確な手順を確認できるため、誰が担当しても同じ品質で、ミスなくスムーズに入退社手続きを進められるようになります。

活用例2:複数の契約書から共通条項や違いを抜き出して比較検討する

複数の取引先と契約を結ぶ際、それぞれの契約書にある「秘密保持義務」や「損害賠償」の条項がどう違うかを比較するのは、非常に重要かつ神経を使う作業です。 複数の契約書ファイルをNotebookLMにアップロードし、「A社、B社、C社の契約書における秘密保持条項の違いを比較して」と質問すれば、各条項を並べて表示し、比較検討を強力にサポートします。

<マーケティング>インサイト抽出をAIがサポート

活用例1:過去~現在の市場調査レポートから、特定のターゲット層に関する記述だけを抜き出す

「20代女性の消費行動は、この5年間でどう変化したか?」を分析するために、過去から現在までの膨大な市場調査レポートを読み解くのは骨の折れる作業です。 NotebookLMに複数のレポートを読み込ませることで、特定のターゲット層に関する記述だけを横断的に抽出し、時系列での変化を分析することが可能に。新たな戦略立案のヒントの発見を助けます。

活用例2:商談履歴や受注実績の資料を読み込ませ、成約理由や傾向を自動で整理・可視化

SFA/CRMに蓄積された商談履歴や、営業担当者が作成する活動レポートには、顧客の生の声や受注に至った背景など、貴重な定性的データが眠っています。しかし、これらのテキスト情報を一つひとつ読み解いて分析するのは、多大な時間と労力がかかります。

そこで、企業情報や商談履歴、受注レポートをNotebookLMに読み込ませることで大量のテキストデータから「頻出するキーワード」や「受注に結びついた共通の要因」を自動で抽出・整理します。例えば、「『サポート体制の手厚さ』が決め手となって受注した商談のリストを教えて」「失注した案件で、顧客から最も多く指摘された課題は何?」といった質問を投げかけるだけで、これまで見過ごされてきた実践的なインサイトを素早く見つけ出すことができます。

<カスタマーサポート>ヘルプセンターの問い合わせをスピーディに対応

活用方法:顧客からの問い合わせの回答を迅速化

顧客からの問い合わせに対し、迅速かつ正確に回答することは、顧客満足度を維持・向上させる上で非常に重要です。しかし、担当者は膨大な量のヘルプセンター記事や商品ドキュメントの中から、適切な回答を探し出すのに時間がかかってしまうことがあります。

そこで、ヘルプセンターの記事や商品仕様書、過去の問い合わせ対応履歴などをNotebookLMにソースとして読み込ませることで、担当者は顧客からの問い合わせ内容をそのままNotebookLMに質問するだけで、関連するドキュメントの該当箇所を瞬時に見つけ出すことができます。「〇〇というエラーメッセージが表示された時の対処法は?」「製品Aと製品Bの機能的な違いを比較して」といった質問に対して、AIが即座に回答の候補と出典を提示。担当者の回答作成時間を大幅に短縮し、より質の高いサポート提供に貢献します。

今日からできる!NotebookLMの始め方3ステップ

「NotebookLMって難しそう…」「何から始めればいいの?」という方向けに、本章では初めての方でもすぐに使い始められるよう、3ステップで使い方をご紹介します。

ステップ1:Googleアカウントでログインする

まず最初に、NotebookLMの公式サイトにアクセスします。

普段お使いのGoogleアカウント(個人のGmailアカウント、または会社のGoogle Workspaceアカウント)でログインすることで利用できます。

ログイン後、ノートブックを作成する画面になりますので、「ノートブックを新規作成」(または「新規作成」)を選択して、新しいノートブックを作成します。NotebookLMでは、AIに読み込ませる資料のことを「ソース」と呼びます。

ステップ2:「ソース」パネルでデータをアップロード

ノートブック作成後、左側の「ソース」パネルの「追加」をクリックし、情報をまとめたい資料をアップロードまたはリンクを追記します。

(NotebookLMが質問に回答する際に使用するソースは、ユーザーがアップロードした情報のみです。)

アップロードできるソースは、PDF、ウェブサイト、YouTube 動画、音声ファイル、Google ドキュメント、Google スライド、テキストファイル、画像などがあります。

YouTube 動画に関しては、動画のテキスト文字起こし部分がソースとしてインポートされます。

NotebookLMの賢さは、ユーザーが与える「ソースの質」で決まります。まずは、あなたが最もよく参照する「経費精算マニュアル」や「入退社手続きチェックリスト」「製品サービス資料」など、信頼できる資料を入れて試してみるのがおすすめです。

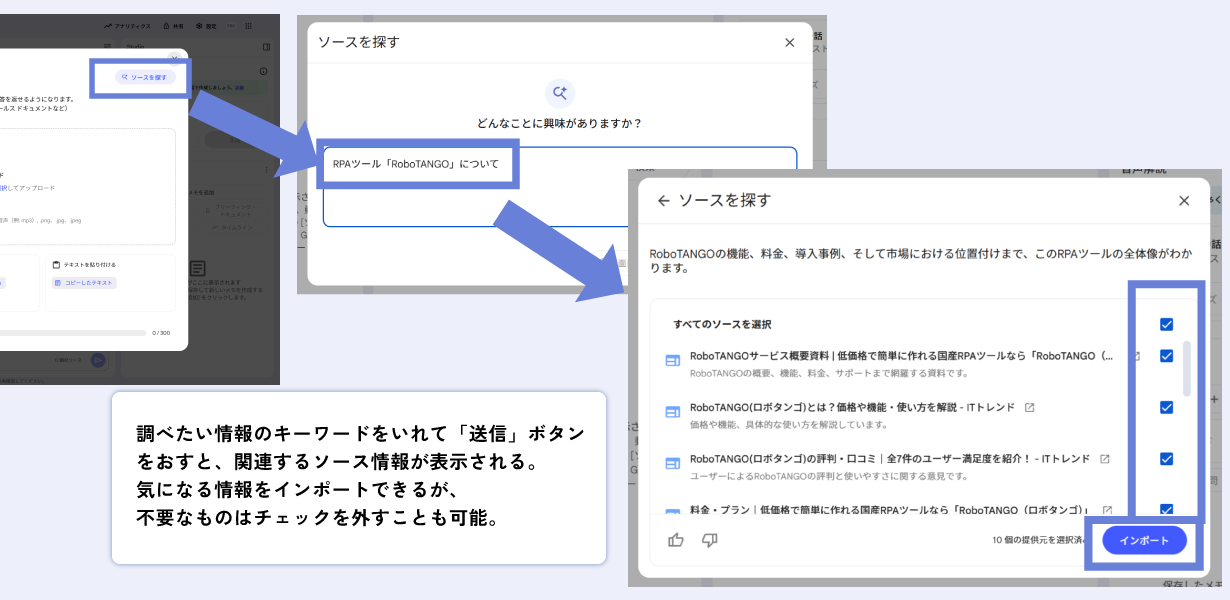

自分でデータを持っていない、ソース元がない場合

ソース元がない場合は、「ソース」の「検索」または、「ソースを探す」からキーワードを入れてソースを検索し、気になる情報にチェックをいれてインポートすれば完了です。

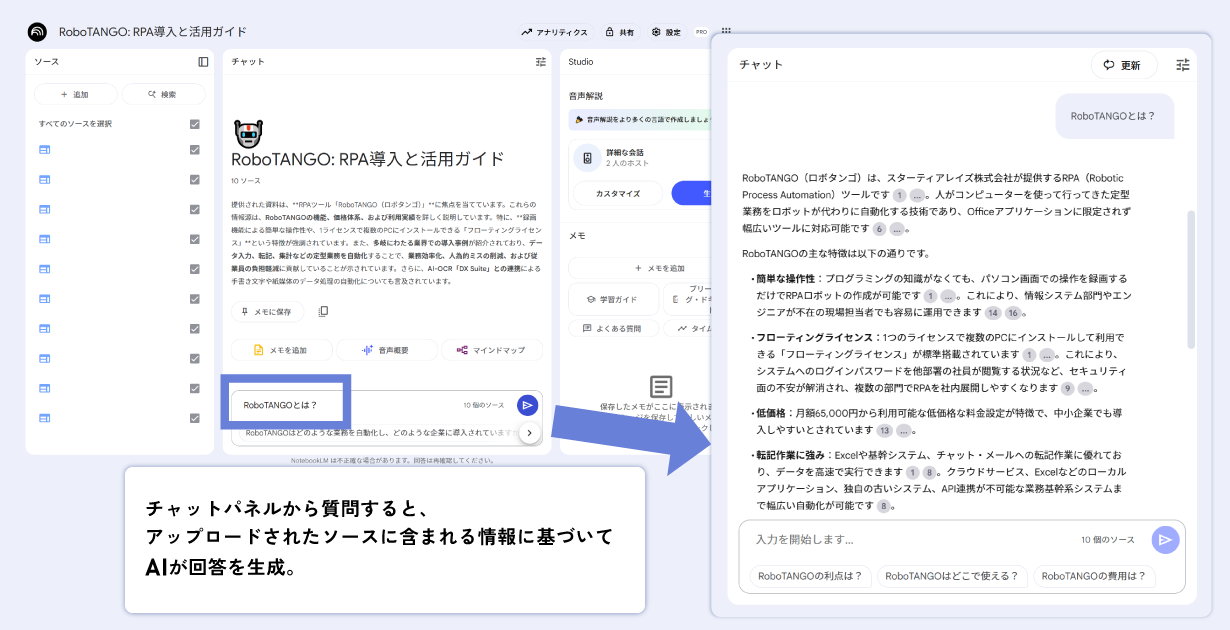

ステップ3:「チャット」パネルでAIと対話する

資料が読み込まれるとAIがその内容をすぐに解析し、完了すると真ん中のチャットパネルに情報の概要が表示されます。

ユーザーはチャット形式で質問や指示を与えることができますので、画面下部にある入力ボックスに、知りたいことやまとめてほしいことを質問します。

NotebookLMは、アップロードされたソースに含まれる情報に基づいて回答を生成します。参照させたくないソースのチェックを外すと、そこからの情報を除外することもできます。

NotebookLMが優れている点としては、回答の横に必ず出典(ソースのどの部分を根拠にしたか)番号が表示されることです。数字をクリックすれば、元の資料の該当箇所に一瞬でジャンプできるため、「本当にこの答えは合っているかな?」という情報の正確性と信頼性の確認も簡単。安心して業務に活用できます。

便利な機能「Studio」!メモに追加で思考を整理

NotebookLMの画面右側には、「Studio」と呼ばれるパネルがあり、AIとの対話をさらに発展させるための便利な機能が備わっています。

音声解説

「音声解説」では、AIがあなたの資料の内容を元に、対談形式の短いポッドキャストを自動生成してくれる機能です。AI同士が内容について議論するように話すため、要点が頭に入りやすくなっています。 通勤中などの移動時間にインプットしたり、複雑な資料の全体像を掴んだりするのに非常に便利です。

メモ

「メモ」は、AIとのやり取りで見つけた重要なポイントや、ソースからの引用を保存しておくためのスペースです。気になる回答を後で参照できるように、メモに保存することも可能です。

AIの気になる回答を「メモに保存」ボタンを押すだけで、出典情報付きのメモが自動で作成されるのが大きな特徴です。

メモの「よくある質問」の機能では、複雑な業務マニュアルをソースとして読み込ませた後にこの機能を使えば、従業員が疑問に思いそうな点をAIが予測し、想定問答集(FAQ)の形式で自動的にリストアップしてくれます。

NotebookLMを活用する際の注意点

手軽で有能なNotebookLMですが、業務で活用する上でいくつか知っておくべき注意点があります。

アップロードした情報は更新されない

NotebookLMにアップロードした資料(ソース)は、元のファイル(PC内やGoogleドライブ上)のコピーです。そのため、元のファイルを後から修正しても、NotebookLM上のソースには自動で反映されません。

情報が更新された場合は、古いソースを一度削除し、新しいファイルを再度アップロードする必要があります。

特に、定期的に改訂される規程やマニュアルを扱う場合は、「毎月1日に最新版をアップロードする」といった運用ルールを決めておくと良いでしょう。

回答の質は、ソースの「質」と「鮮度」が重要

NotebookLMは、与えられたソースの情報だけを元に回答します。これは大きな利点ですが、裏を返せば、ソースの内容が不正確だったり、古かったりすると、生成される回答も不正確になります。

- 信頼性の低い情報は入れない

ネット上の不確かな情報や、未確認のメモなどをソースに含めると、誤った回答の原因になります。 - 情報の新旧が混在しないようにする

同じマニュアルの旧版と新版を両方ソースに入れてしまうと、AIが混乱し、古い情報に基づいて回答してしまう可能性があります。ソースは常に最新の状態に保つことが重要です。

無料版と有料版に違いがある

NotebookLMには、誰でもすぐに利用できる「無料版」と、より高度な機能を持つ「NotebookLM in Pro」(有料)の2つの主なプランがあります。

「NotebookLM in Pro」は、個人であれば「Google One AI Premium」への加入、法人であれば対応するGoogle Workspaceプランの契約により利用可能になります。

両者の主な違いは、機能の利用上限と、ビジネス向けの高度な機能の有無です。

- 利用上限の拡張

Pro版では、作成できるノートブックの数、1つのノートブックに追加できるソース(資料)の上限数、1日あたりの質問(クエリ)回数などが、無料版に比べて大幅に拡張されます。 - Pro版限定の高度な機能

例えば、Pro版では「チャットのみ」という共有モードが利用できます。このモードは、ソース資料そのものは相手に見せず、AIとの対話結果だけを安全に共有できる機能です。機密情報を含む資料を元にした分析結果を、情報漏洩のリスクなく関係者に共有したい場合に有効です。

GoogleのAI「NotebookLM」とは?まとめ

本記事では、GoogleのAIツール「NotebookLM」について、その基本的な使い方から、部門別の具体的な活用例、注意点までを紹介いたしました。

NotebookLMは、一般的な生成AIとは異なり、「自分たちが持っている資料やソース」に基づいて、正確な回答や要約を行うことができるツールです。インターネット上の曖昧な情報に頼ることなく、あくまで社内にある正しい情報だけを使って業務を支援する、という点が最大の特徴です。

NotebookLMを使えば、

- 同じような問い合わせ対応に時間を取られる

- 膨大な資料を読む・まとめる作業に追われる

- 特定の人しか知らない業務が属人化している

といったような業務課題の改善が期待できます。

NotebookLMは、日常の業務を「誰でも」「すぐに」扱える仕組みに変えていく手助けになります。導入にあたっては、元となる資料の準備や管理が重要になりますが、日々の業務効率や情報共有の質を大きく高めることができます。

まずは身近な業務マニュアルや社内規程を読み込ませるところからでも、NotebookLMの効果を実感できるはずですので、業務改善や情報の活用に課題を感じている方は、一度試してみてはいかがでしょうか。