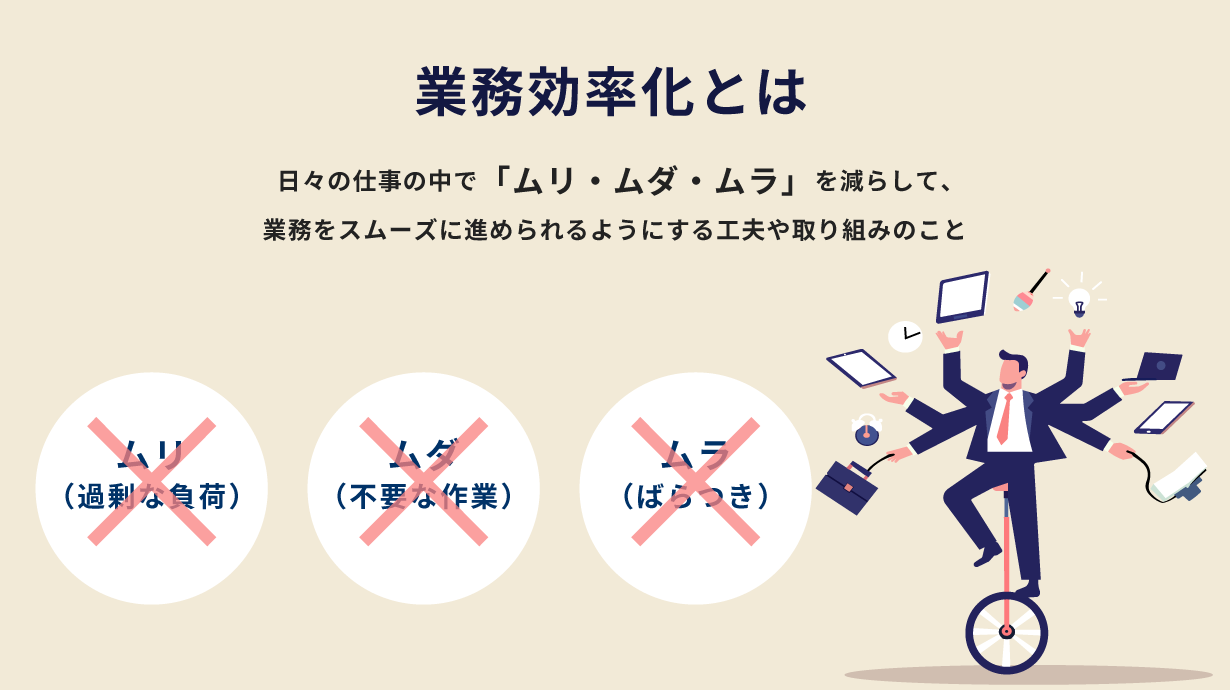

業務効率化とは

業務効率化とは、日々の仕事の中で「ムリ・ムダ・ムラ」を減らして、時間や手間をかけすぎずに業務をスムーズに進められるようにする工夫や取り組みのことです。

たとえば、「何度も同じ内容を手作業で入力している」「書類の確認や承認に時間がかかっている」「人によってやり方がバラバラでミスが起きやすい」「情報が散らばっていて、探すのに時間がかかる」といった問題を見直し、やり方を整えたり、ツールを使ったりすることで「もっと楽に・早く・正確に仕事が進むようにする」ことが業務効率化の目的です。

ただ早く終わらせることだけがゴールではなく、人手や時間といったリソースをムダなく使い、成果を最大化できるようにするための考え方でもあります。

最近では、Excelの関数やマクロ、RPA、AI、クラウドツールの活用、業務の外注(BPO)など、さまざまな手段で効率化を進める企業が増えています。

まずは「やらなくてもよい作業がないか」「もっと簡単にできる方法がないか」を見直すことが業務効率化の第一歩です。

業務効率化のメリット5つ

業務効率化を効率化することで得られるメリットには主に「生産性の向上」「利益率の向上」「労働時間の削減とコストの最適化」「属人化の解消」「従業員満足度の向上と離職率の低下」が挙げられます。本章ではそれぞれのメリットを詳しく解説します。

生産性の向上

業務の無駄やばらつきを減らすことで、限られた時間や人員でもより多くの成果を出せるようになります。例えば、手作業だった集計業務を自動化するだけで、毎日30分=月間10時間以上の工数削減が可能になることもあります。単なる作業の「スピードアップ」ではなく、価値ある仕事に集中できる時間を増やすことが、生産性向上の本質です。

利益率の向上

業務効率化によって人件費や管理コストを抑える一方で、営業活動や商品開発など、利益につながる仕事に時間や人材を振り向けられるようになります。その結果、売上が増えるだけでなく、かかるコストを抑えられるため、会社に残る利益の割合が高まります。また、業務プロセスを見直すことでリソースに余裕が生まれ、事業規模の拡大や新たな分野への挑戦など、将来の成長に向けた投資の機会も広がります。効率化は“攻めの経営”にもつながる重要な手段です。

労働時間の減少によるコスト削減

定型業務や重複作業を見直して不要なプロセスを減らし、マニュアル整備によって「聞く・迷う」時間を削減することで、業務時間そのものを短縮できます。さらに、ツールの導入や作業の自動化を進めることで、残業や委託コストの抑制にもつながります。業務のスリム化によって従業員の負担が軽くなり、コストと生産性のバランスが向上します。

属人化を解消

「その人にしかできない業務」が多い職場では、急な休みや退職によって業務が止まるリスクがあります。特定の人の経験や知識に依存していると、引き継ぎも難しくなり、組織としての安定性が損なわれます。そこで、業務マニュアルやテンプレートを整備し、手順や判断の基準を明確にすることで、誰でも同じ品質で業務を進められる体制が実現します。業務の再現性が高まることで、企業の継続性や対応力も向上します。

従業員満足度の向上と離職率の低下

ムリ・ムダの多い業務や、非効率な体制が続くと、従業員のモチベーションは低下しやすくなります。業務効率化によって作業負担が軽減されることで、働きやすさや仕事への納得感が向上し、従業員満足度が高まります。結果的に、離職率の低下やエンゲージメントの向上につながり、組織力の強化にも寄与します。

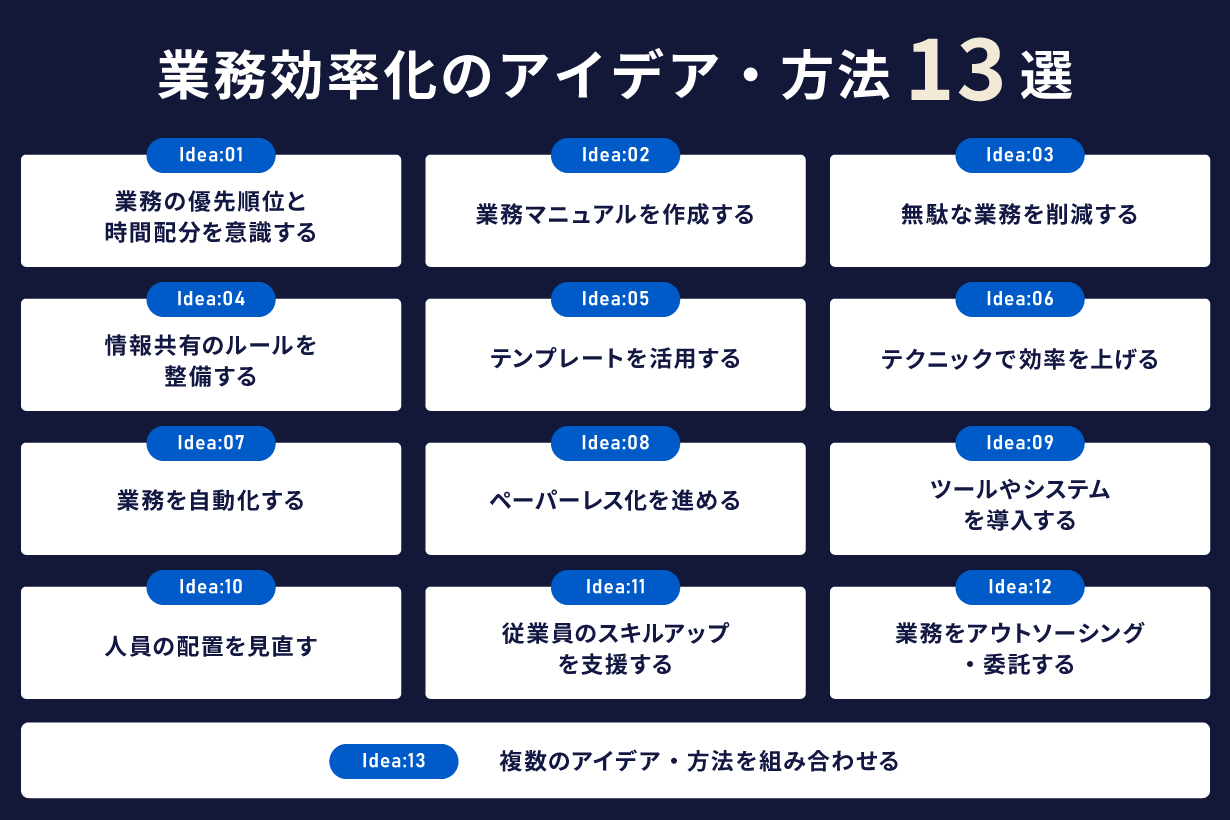

業務効率化のアイデア・方法13選

ムリ・ムダ・ムラを減らし、業務効率を高めるためには、優先順位の見直しや情報共有ルールの整備、マニュアルの作成、テンプレートの活用、自動化ツールの導入、アウトソーシングで外部へ委託するなど、さまざまな方法があります。本章では、13の業務効率化のアイデア・方法とともに、おすすめのツール・ソリューションもご紹介します。

1.業務の優先順位と時間配分を意識する

限られた時間やリソースの中で成果を出すには、業務ごとの重要度や緊急度を見極め、優先順位をつけることが大切です。

ToDoリストやタスク管理ツールを活用し、日々の業務を可視化することで、何から着手すべきかを明確にできます。

さらに、各業務にかける「おおよその時間」をあらかじめ決めておくことで、ダラダラ作業を防ぎ、1日の時間をより効率的に使うことができます。優先順位と時間配分の両方を意識することで、対応漏れや手戻りが減り、集中力を保ちながら業務を進めやすくなります。

おすすめのツール・ソリューション

やるべき業務を可視化し、ToDoを分かりやすく管理するには、タスク管理ツールの活用が効果的です。タスクの計画・進捗・完了を見える化し、共有することで、業務の抜け漏れを防ぐことができます。代表的なツールは以下の通りです。

- Backlog

- Asana

- Trello

- Jooto

- Todoist

- Notion

使いやすさや自社の業務スタイルに合わせて、適したツールを選びましょう。

2.業務マニュアルを作成する

作業が属人化していると、担当者が不在の際に業務が滞るリスクが高まります。業務マニュアルを作成し、手順や判断の基準を明文化しておくことで、誰でも一定の品質で業務を進めやすくなります。

マニュアルを作成する際は、文章だけで手順を羅列するのではなく、図や表を使って視覚的に理解しやすくしたり、画面操作を録画した動画マニュアルや手順内に動画を埋め込む工夫を取り入れたりすることも有効です。初めての人にもわかりやすいマニュアルを作りましょう。

マニュアルがあることで、教育や引き継ぎがスムーズになるだけでなく、作業ミスや確認の手間を減らし、業務の再現性を高めることで、チームや部門内の効率化や対応の柔軟性にもつながります。

また、マニュアルを作って終わりにするのではなく、内容の変更や業務フローの見直しにあわせて、常に最新の状態に保つことも大切です。誰が見ても迷わず業務を進められるよう、定期的な見直しやアップデートを意識して整備していきましょう。

おすすめのツール・ソリューション

マニュアル作成ツールは、業務手順やノウハウを体系的に整理・共有できるツールです。クラウド上で作成・編集・閲覧が可能なものが多く、更新のたびに紙やファイルを差し替える必要がなく、常に最新版を関係者と共有できます。

特に、業務の属人化を防ぎたい場合や、拠点・チームが複数ある環境では、誰でも迷わず業務に取り組めるようなナレッジ共有の仕組みとして非常に有効です。代表的なマニュアル作成ツールには以下があります。

- Teachme Biz

- Dojo

- トースターチーム

- Zendesk

- Google Docs

- OneNote

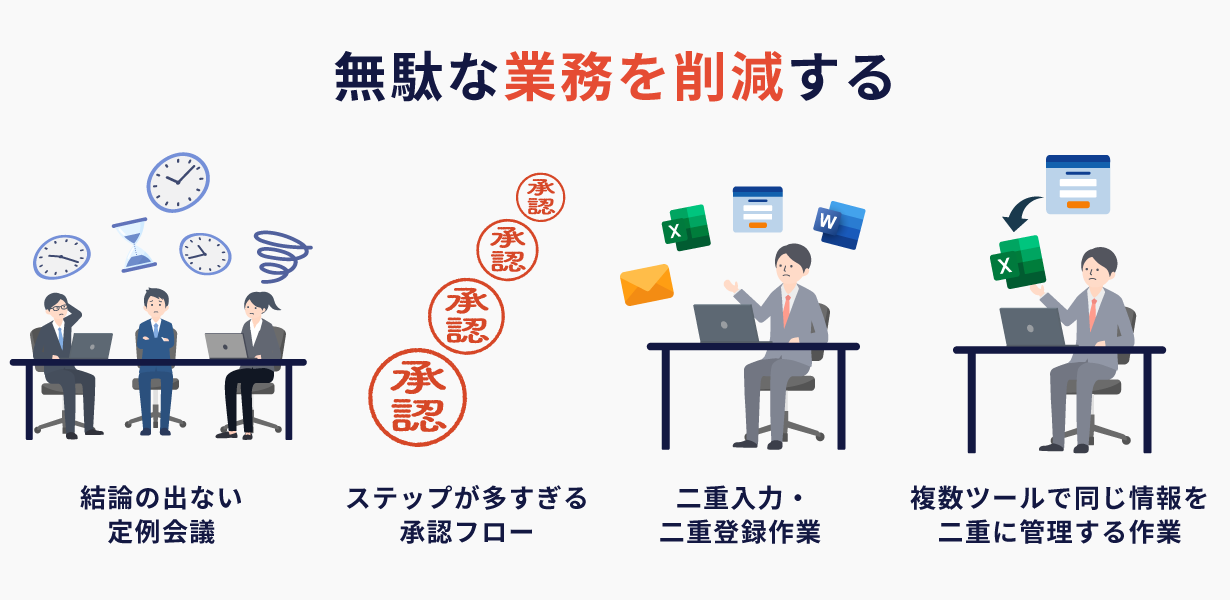

3.無駄な業務を削減する

業務の中には「長年の慣習として続いているものの、本来は省ける作業」が意外と多く存在します。たとえば代表的な例として

- ステップが多すぎる確認フロー

- 無駄に長く結論が出ない定例会議

- 重複している資料作成

- 二重入力・二重登録作業

- CRMなどのツールで自動出力できるレポートを、わざわざスプレッドシートやExcelで再作成している二重管理

などが挙げられます。

既存の業務を見直すポイントは、まず「現在どのような手順で行われているか」を可視化し、各工程の意義と必要性を検証することです。すぐに不要と判断できるステップは思い切って省き、簡略化や自動化を進めましょう。小さな見直しの積み重ねが、結果として大幅な時間短縮や生産性向上につながります。

4.情報共有のルールを整備する

業務の非効率は、情報が「どこにあるのか分からない」「誰に聞けばよいか分からない」といった共有不足から生じることがあります。チャット、メール、クラウドなどの手段を使い分けるだけでなく、「誰が・どの情報を・どこに保管するか」といったルールを明確にしておくことが重要です。

情報がきちんと整理され、必要なときにすぐ取り出せる状態であれば、探す手間や確認作業のムダを省くことができます。たとえば、よく使う資料や社内ルール、ナレッジなどを一元管理できる社内ポータルやクラウドストレージを整備しておくと、全体の業務効率にもつながります。

おすすめのツール・ソリューション

情報共有のルールを整備・運用するには、リアルタイムで連絡が取れるチャットツールや、ナレッジを一元管理できる社内ポータル・共有ツールの導入が効果的です。また、FAQや業務のポイントを見やすくまとめられるナレッジ共有ツールを併用すれば、日常的な問い合わせや確認のやり取りも減り、全体の業務効率が向上します。

チャットツール

部門間・拠点間をまたいだやり取りも、チャットであればスピーディーかつ記録に残る形で対応できます。通知設定やスレッド機能を活用することで、情報の見落としも防げます。ビジネスでよく使われているチャットツールは以下の通りです。

- Slack

- Chatwork

- Microsoft Teams

- LINE WORKS

社内ポータル

業務マニュアルや社内ルール、よくある質問などをナレッジとして蓄積・検索できるツールを導入することで、社内の情報探しにかかる時間を削減できます。FAQ化・検索性の強化もポイントです。

- Notion

- Confluence

- Helpfeel

- NotePM

- Yappli UNITE

- WordPressなどのCMS

日々の業務に関する情報を整理・共有する仕組みが整っていることで、個人に依存しない円滑な業務遂行が実現し、全体の生産性向上にもつながります。

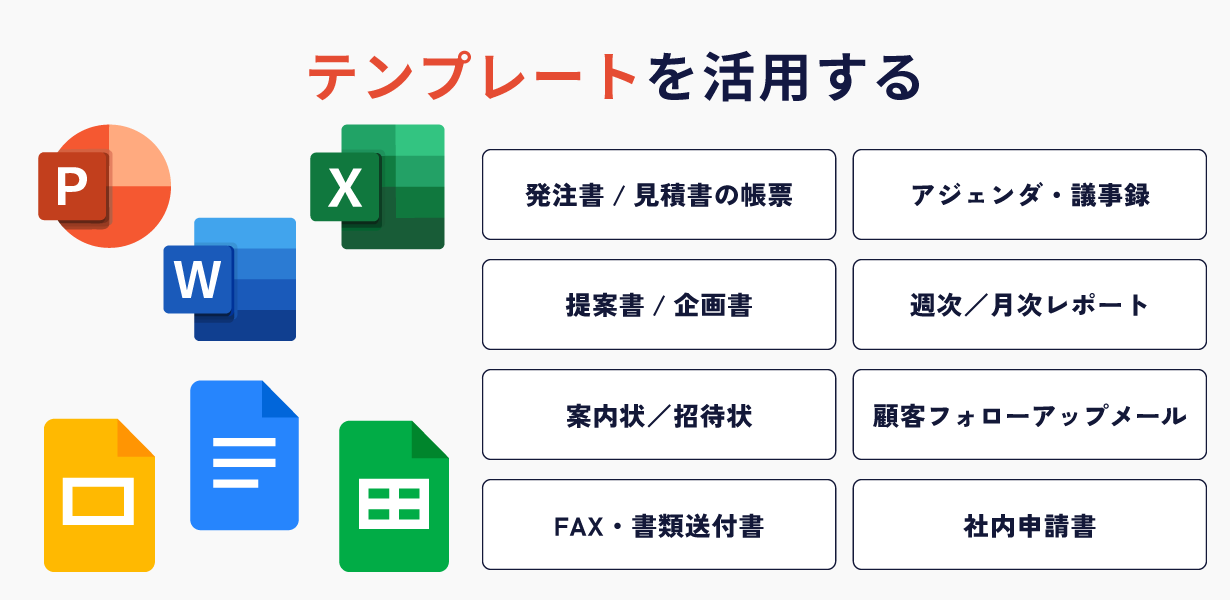

5.テンプレートを活用する

よく使う書類やメール、報告書、レポート、提案書などは、テンプレートを作成して定型化することで、作成の手間や迷いを減らすことができます。テンプレートを活用することで、業務スピードの向上だけでなく、文書の品質や形式の統一、ミスの防止にもつながります。また、作成者によるばらつきがなくなり、レビューや承認の工数も減らせるため、業務全体の効率化にも効果的です。

おすすめのツール・ソリューション

テンプレート化を効率よく行うためには、汎用性の高いドキュメント作成ツールや、デザイン性に優れたサービスを活用するのが効果的です。

用途に応じて文書、表計算、スライド、メールなどに対応したテンプレートを用意することで、誰でもすぐに作業に取りかかれる環境が整います。共有・編集がしやすいクラウド対応のサービスを選ぶと、チームでの活用にも便利です。

- Microsoft 365(Word/Excel/PowerPoint)

- Google Workspace(ドキュメント/スプレッドシート/スライド)

- Canva

- Adobe Express

6.テクニックで効率を上げる

日々のちょっとした工夫でも業務効率は上げられます。たとえば、PC操作のショートカットキーを活用する、Excelの関数やフィルター機能を使いこなす、よく使う言葉を辞書登録しておく、タイピングを覚えて入力速度を高めるなど、操作スピードの積み重ねが時間の節約につながります。

また、カレンダーやチャットツールのリマインダー機能を使えば、タスクの抜け漏れを防げますし、Gmail や Outlook の「テンプレート」機能を利用すれば、定型メールをワンクリックで呼び出し、毎回の文章作成時間を大幅に短縮できます。

こういったテクニックは初期設定さえ済めばすぐに使い始められるため、日々の業務負担を軽くする第一歩としておすすめです。

おすすめの機能・設定例

- ショートカットキー

- Excel 関数&フィルター

- 辞書登録

- タッチタイピング練習

- リマインダー

- メールテンプレート

7.業務を自動化する

データ入力やExcelの集計・加工、レポート作成などの定型的な繰り返し作業、チェック作業などは、RPAやiPaaS、マクロ、AIといった業務効率化ツールを活用して自動化することで、大幅な時間短縮が可能になります。

人が手作業で行っていた業務を自動化することで、入力ミスや漏れといった人的ミスを防げるだけでなく、作業スピードの向上やコスト削減にもつながります。また、業務の進め方を標準化できるため、担当者によって作業の品質に差が出にくくなり、常に安定した成果を出しやすくなります。

さらに、自動化によって生まれた時間を活用すれば、従業員はより付加価値の高い業務や判断が求められる仕事に集中できるようになり、組織全体の生産性向上にも貢献します。

おすすめのツール・ソリューション

業務の自動化を進める際は、業務の内容や目的に応じて最適なツールを選ぶことが重要です。

たとえば、ルール化しやすい定型業務の自動処理には「RPA」、SaaS同士の連携やデータ転送には「iPaaS」、Excelでの処理には「マクロやVBA」が適しています。

また、最近ではAIを活用した文章作成・校正やデータのチェックなども、業務自動化の手段として注目されています。

RPA(定型業務の自動処理)

繰り返し発生する入力作業や帳票作成などの定型業務をソフトウェアロボットが代行します。人手による操作を再現するため、既存のシステムに手を加えることなく導入できる点が特徴です。

- UiPath

- Automation Anywhewe

- WinActor

- RoboTANGO

iPaaS(SaaS間連携の自動化)

複数のクラウドサービス間でのデータ連携や転記作業を自動化します。たとえば、フォームに入力された情報をSFA/CRMやExcelに自動登録する、といった活用が可能です。

- Zapier

- Workato

- JENKA

AI(文章生成・チェックなど)

生成AIを活用することで、文章作成・要約・推敲・校正・表現チェックなどの業務が効率化できます。社内文書やメール、レポートなどの品質とスピードを同時に向上させる手段として注目されています。

- ChatGPT

- Claude

- Gemini

- Copilot

- Gamma(資料作成の自動化におすすめ)

業務内容や目的に応じて適切なツールを活用することで、自動化による業務改善効果を最大化できます。特にルーティン業務が多い部門では、自動化のインパクトが大きく、組織全体の効率化につながります。

8.ペーパーレス化を進める

紙による業務は、保管・検索・共有に手間がかかり、情報の管理ミスや紛失のリスクも伴います。紙の資料をPDF化してクラウドストレージや文書管理システムで一元管理すれば、検索性や共有性が格段に向上し、印刷・郵送・保管にかかるコストの削減にもつながります。

近年では、AI-OCR(AIを搭載した光学文字認識)が普及してきており、FAXや郵送で届いた紙帳票、PDF資料などの画像データを自動でテキスト化し、データ入力作業の手間やミスを大幅に減らすことが可能です。スキャン画像のPDFデータもサーチャブルPDFとして検索できるようにすることも可能です。

定型帳票であればRPAと組み合わせて一連の処理を自動化することもでき、業務のスピードと正確性の両立が実現しやすくなります。

おすすめのツール・ソリューション

ペーパーレス化を進めるには、紙資料のデジタル化と、その後の管理・活用を効率化するためのツール導入が効果的です。特に以下のようなツール・サービスが、紙業務の効率化に大きく貢献します。

AI-OCRツール

紙帳票やPDFデータの文字情報を自動で読み取り、テキストデータ化することで入力作業の負担やミスを軽減できます。RPAと連携すれば、帳票処理を含めた一連の業務も自動化可能です。

- DX Suite

- SmartRead

- AIRead

クラウドストレージ/文書管理

PDF化した文書をクラウド上で保存・管理することで、検索・共有がしやすくなり、物理的な保管スペースや郵送・印刷コストの削減にもつながります。

- Google Drive

- Microsoft OneDrive

- Dropbox

- Box

- セキュアSAMBA

導入の際は、自社の書類業務の頻度・フォーマット・保存ルールに合わせて、AI-OCRやストレージの機能を比較検討すると良いでしょう。

9.ツールやシステムを導入する

グループウェアや業務管理ツール、CRM、Web会議システムなど、業務効率化に役立つITツールは多種多様に存在します。目的や課題に応じて最適なツールを導入することで、作業の進捗管理や部門間の連携がスムーズになり、情報の共有・蓄積も効率的に行えるようになります。

また、Web会議システムやチャットツール、クラウドストレージなどを活用すれば、やり取りやファイル共有の手間を減らし、場所を問わずスムーズな業務遂行が可能になります。

業務を効率化・デジタル化するためには、自社の課題に応じたツールを選定し、適切に活用することが重要です。

おすすめのツール・ソリューション

業務効率化のためには、各種業務を可視化・標準化し、スムーズな連携を促すツールの導入が欠かせません。目的や業務内容に応じて適切なツールを選定・活用することで、情報のやり取りや業務進行の質とスピードを高めることができます。

グループウェア/業務管理ツール(社内業務を一元化し効率的に管理)

日々の業務、スケジュール、ファイル、タスクをまとめて管理し、チーム全体の業務の見える化や円滑な連携を実現します。

- Google Workspace

- Microsoft 365

- Kintone

- サイボウズOffice

- Garoon

CRM/SFA/MAツール(顧客対応・営業活動・マーケティングを効率化)

営業活動の進捗や顧客情報の一元管理、マーケティングの自動化により、業務の精度とスピードを両立。属人化の防止にもつながります。

- Salesforce

- HubSpot

- Zoho CRM

- Marketo

Web会議システム(場所を問わずスムーズな会議運営を実現)

遠隔地や在宅勤務のメンバーともリアルタイムに打ち合わせが可能。録画や資料共有、チャット機能など、会議に必要な要素が揃っています。

- Zoom

- Google Meet

- Microsoft Teams

チームの業務スタイルや業務フローに合ったツールを選定・活用することで、組織全体の情報連携とパフォーマンス向上が期待できます。

10.人員の配置を見直す

業務効率化を図るうえで、従業員のスキルや経験、適性に応じた最適な人員配置は欠かせません。各業務に必要なスキルや人員数を把握し、適切な人材を適切な部署やポジションに配置することで、業務の質とスピードが向上します。

また、業務の分業や分配を見直すことで、作業の重複や無駄を減らし、チーム全体の生産性を高めることが可能です。従業員の適性を活かした配置は、モチベーションの向上や離職率の低下にもつながります。人員配置の最適化は、組織全体のパフォーマンス向上に寄与する重要な施策です。

11.従業員のスキルアップを支援する

どれだけ優れたツールや仕組みを導入しても、それを活用する人のスキルが伴わなければ、業務効率化は進みません。

ITリテラシーや業務改善の考え方、ツール活用のノウハウなどを継続的に学べる環境を整えることで、従業員の実行力が高まり、現場からの改善提案も増えていきます。教育や研修への投資は、長期的に見て組織全体のパフォーマンスを底上げするためにも重要です。

例えばOJTやeラーニングの導入、外部セミナーやIT人材育成・スキルアップ研修への参加、資格取得費用の補助などが挙げられます。こうしたスキルアップ支援の取り組みにより、従業員は業務に必要なスキルを効果的に習得し、業務の効率化や生産性向上に貢献できるようになります。

おすすめのツール・ソリューション

eラーニングや外部研修などを活用することで、ITリテラシーや業務改善スキル、ツール活用力などを無理なく習得できます。オンラインで学べるサービスを取り入れることで、業務の合間でもスキルアップしやすい環境を整えることが可能です。

- eラーニングサービス

- リスキリングサービス

- 外部研修・スキルアップ研修

継続的なスキルアップ環境を整えることが、業務効率化を定着させるための土台になります。

12.業務をアウトソーシング・委託する

定型的な作業や専門的なノウハウが必要な業務は、外部の専門業者に委託することも一つの手段です。たとえば、経理や人事、カスタマーサポート、テレアポ業務、コールセンター、ヘルプデスクなどの業務は、アウトソーシングの対象として適しています。

業務をアウトソーシングすることで、業務の効率化やコスト削減が期待できるだけでなく、創出された時間を活用して社内のリソースを本来注力すべきコア業務に集中させ、企画や戦略的な業務に取り組むことが可能になります。

最近では、BPO(Business Process Outsourcing)だけでなく、BPaaS(Business Process as a Service)やBPS(Business Process Services)といったさまざまなアウトソーシング形態があります。

BPaaSはクラウドサービスを活用して特定の業務プロセスを効率化し、BPSは人とテクノロジーを活用した抜本的な業務プロセスの改善を実現します。自社の業務内容や目的に応じて、最適なアウトソーシング形態を選択することが重要です。

おすすめのツール・ソリューション

定型業務や専門スキルが必要な業務は、外部サービスを活用することで効率化が図れます。ここでは、代表的なアウトソーシング形態ごとのサービスと特徴をご紹介します。

BPOサービス(Business Process Outsourcing)

主に経理・人事・コールセンター・カスタマーサポートなど、社内のノンコア業務を外部の専門業者に委託する形態です。自社で人材を確保せずに、専門性と運用体制の整った外部パートナーに任せることで、コスト削減や業務品質の安定が期待できます。

- HELP YOU

- フジ子さん

- なげっぱ

- CASTER BIZ assistant

- まるなげRPA(RPAのBPOサービス)

BPaaS(Business Process as a Service)

クラウド上で提供される業務プロセスサービスです。人による作業を前提とせず、SaaSなどと組み合わせて、業務の一部をクラウド上で自動処理することが可能です。バックオフィス業務のスピード・コスト最適化に有効です。

- アウトソーシングテクノロジーのクラウドBPO

- ADP Workforce Now(人事・給与業務など)

BPS(Business Process Services)

人とテクノロジーの両方を活用し、業務そのものの見直しや再設計まで支援するサービスです。単なる委託ではなく、業務プロセスの効率化や改善提案も含まれるため、抜本的な業務改革に向いています。

- スターティアレイズ「BPSサービス」

- NECネッツエスアイ「業務最適化支援」

13.複数のアイデアを組み合わせる

業務効率化は、1つの手法だけで実現できるものではありません。業務の内容や課題の種類によって、優先順位の見直し、自動化、マニュアル作成、外注など、複数のアプローチを柔軟に組み合わせることが重要です。施策同士を連動させることで相乗効果が生まれ、より大きな成果につながります。ツール導入と業務設計、人的教育を並行して進めるといった、全体最適を意識した取り組みが求められます。

業務効率化を進めるうえで、ツールはあくまで「手段のひとつ」です。

大切なのは、自社の課題や業務フローに合ったツールやサービスを選び、無理なく運用することです。業務の見直しやルール整備、人材育成とあわせて取り組むことで、効率化の効果をより高められます。

まずは、自社の業務に最適な方法・ツールは何かを検討するところから始めてみてください。

業務を見直す際のポイントは?

既存業務を見直す際のポイントは、「どの業務が非効率か」「どこにムリ・ムダ・ムラがあるか」を明らかにし、改善の余地がある部分を見極めることです。以下のような視点でチェックするのが効果的です。

| 観点 | チェック内容 |

|---|---|

| 目的の明確さ | 「この業務は何のためにやっているのか?」が曖昧な業務は見直し対象。形式的に続いているだけの作業がないか確認。 |

| 工数の多さ | 多くの時間・人手がかかっている業務は改善余地が大きい。作業時間や担当者の負担を可視化する。 |

| 繰り返し作業かどうか | 定型的・ルール化しやすい作業(入力・転記・集計など)は自動化や仕組み化の候補。 |

| 属人化していないか | 特定の人しかできない業務はマニュアル化・仕組み化の対象。担当者不在時のリスクも考慮。 |

| 確認・承認フローが多すぎないか | 不要な承認・中間チェックが多い業務は、フロー簡略化や権限見直しで効率化できる可能性あり。 |

| 重複や手戻りが発生していないか | 同じ情報を何度も入力していたり、確認ミスでやり直しが発生している場合はプロセスを再設計すべき。 |

| システムとの連携度合い | ツールが活用されていない/分断されていると非効率。ツール導入や連携で改善可能か確認。 |

効率化の効果検証方法

業務の進め方や手順を見直して改善施策を実行した後は、その効果がどの程度あったのかを検証することが重要です。効果検証を行うことで、改善の成果を明確にし、次のアクションにつなげやすくなります。

効果は大きく分けて【定量的効果】と【定性的効果】の2つの観点で捉えます。

定量的効果(数字で測れる効果)

業務の所要時間、作業件数、ミス件数、コストなど、数値として把握できる改善効果です。

定量的効果の例:

・業務にかかる時間が月30時間削減できた

・手作業によるミスが月10件から1件に減少

・外注費が年間で○○万円削減された

施策前と施策後で「どの数字が、どれくらい変化したか」を具体的に記録・比較しましょう。

定性的効果(目には見えにくい効果)

業務の進めやすさ、現場の満足度、チームの雰囲気など、数字では測りづらいが業務に良い影響を与える効果です。

定性的効果の例:

・情報共有がスムーズになりストレスが減った

・属人化が解消されて担当交代時も混乱しにくくなった

・チーム内で改善意識が高まった

アンケートやヒアリングを通じて、現場の「感覚的な変化」や「業務のしやすさ」を把握することが有効です。

業務効率化の方法・アイデアまとめ

業務効率化は、単なる「時短」ではなく、ムリ・ムダ・ムラのある業務を見直し、限られたリソースの中で組織のパフォーマンスを最大化するための取り組みです。

本記事でご紹介したように、業務効率化の方法には、業務の優先順位付けやマニュアル整備、ツールの活用、業務自動化、アウトソーシングなどさまざまな手法があります。

それぞれの手法には目的や適した業務があり、自社の課題や体制に応じて、適切に選択・組み合わせていくことが成功のポイントです。

とくに繰り返し発生する定型業務の効率化には、RPAツール「RoboTANGO」の活用がおすすめです。ノーコードで操作も簡単なため、現場主導での運用にも向いています。

また、紙帳票のデータ化には、AI-OCR「DX Suite」を活用することで、入力ミスを減らし、作業の自動化とスピードアップを同時に実現できます。

スターティアレイズでは、RPAやAI-OCRの提案から導入支援・運用サポートまで一気通貫で対応しています。

さらに、人とデジタルを組み合わせた業務プロセス支援(BPS)にも対応しており、効率化の施策立案から実行まで、企業の課題に合わせたトータルサポートが可能です。

「どこから手をつけてよいか分からない」とお悩みの場合も、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の業務を理解したうえで、最適な改善方法をご提案いたします。