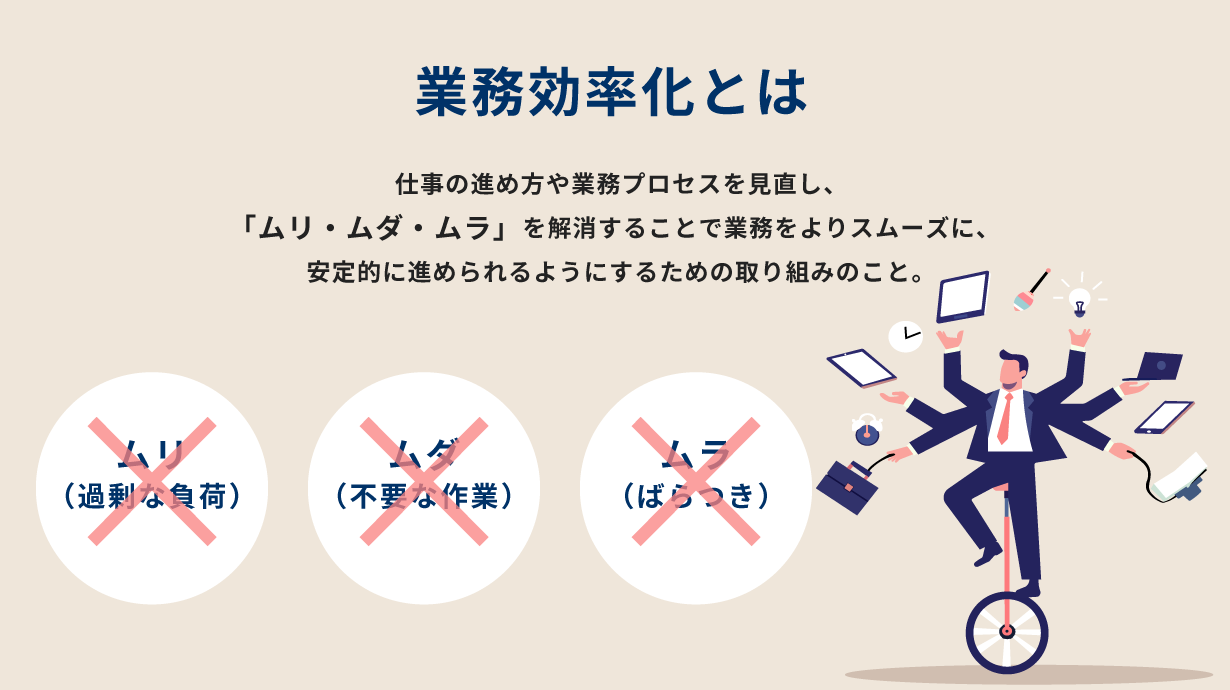

業務効率化とは

業務効率化とは、仕事の進め方や業務プロセスを見直し、「ムリ(過剰な負荷)・ムダ(不要な作業)・ムラ(ばらつき)」を解消することで、限られた時間やリソースの中で業務をよりスムーズに、安定的に進められるようにするための取り組みです。

具体的には、業務フローの見直し、マニュアル整備、ITツールや自動化の導入、情報共有の仕組みづくりなどが挙げられます。単に作業スピードを上げるだけでなく、属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で業務を遂行できる体制を構築することも重要です。

こうした改善の積み重ねは、結果的に生産性向上にもつながることから、少子高齢化や人手不足が進む今、企業にとって避けては通れない課題といえます。

業務効率化が求められる背景

業務効率化が重視されるようになった背景には、人手不足の深刻化や働き方の多様化といった社会構造の変化があります。

少子高齢化が進む日本では、慢性的な人材不足が多くの業界で課題となっており、限られた人員でいかに業務を回すかが重要になっています。

また、長時間労働の是正やテレワークの普及などを含む「働き方改革」の流れにより、従来の業務体制を見直す動きが加速しています。

さらに、デジタル化の進展によって、ツールやシステムを活用することで業務効率を大きく改善できる環境も整ってきました。こうした背景のもと、企業はプロセスの見直しや自動化を通じて、持続的に成果を出せる働き方を実現することが求められています。

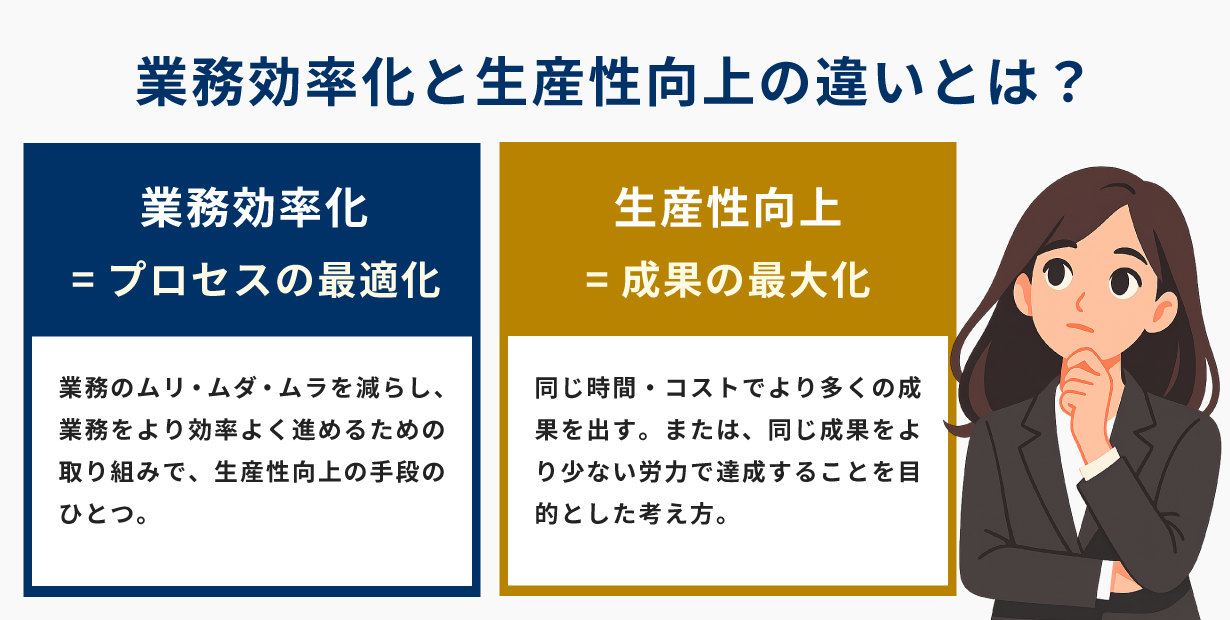

業務効率化と生産性向上の違いとは?

「業務効率化」と「生産性向上」は密接に関連しており、一部の目的や効果が重なるため混同されやすい言葉ですが、「何を改善するか」という点に違いがあります。

業務効率化は、仕事の中にある「ムリ・ムダ・ムラ」を減らし、限られた時間やリソースの中で業務をスムーズに進められるようにするための改善活動です。

一方で、生産性向上は、同じリソースでより多くの成果を生み出す、もしくは同じ成果をより少ない労力で実現することを目指す考え方です。

つまり、業務効率化は「プロセスの無駄を減らすこと」に重点を置き、生産性向上は「成果の最大化」に焦点を当てた取り組みといえます。

以下の表で、両者の違いをわかりやすく整理しました。

| 業務効率化 | 生産性向上 | |

|---|---|---|

| 目的 | 業務プロセスの無駄やムラを減らすこと | 限られたリソースで成果を最大化すること |

| 着目点 | 「やり方」を見直す | 「結果(アウトプット)」を高める |

| 方法例 | ・業務フローの簡素化 ・ツール・テクノロジーの導入 ・手順の標準化 |

・自動化による処理量の増加 ・人的配置の最適化 |

| 成果の指標 | ・時間短縮 ・コスト削減 ・手間の軽減 |

・1人あたりの成果量 ・単位時間あたりの付加価値 |

| 関係性 | 生産性向上のための“手段”となることが多い | 効率化を含む“結果”として評価されることもある |

業務効率化は、生産性向上を実現するための手段のひとつです。

どちらも組織の成果を高めるために欠かせませんが、目的や視点が異なるため、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。業務の“やり方”を整え、より良い“結果”につなげる。この視点を持つことで、効率と成果の両立が可能になります。

業務効率化のメリット5つ

業務効率化は単に作業時間を短縮するだけでなく、企業活動全体にさまざまな良い影響をもたらします。日々の業務を見直し、ムリ・ムダ・ムラを減らすことで、時間や人材の使い方が変わり、組織の成果や働き方に大きな変化が生まれます。

本章では、企業にとって特に重要な5つのメリット「生産性の向上」「利益率の向上」「労働時間の削減とコストの最適化」「属人化の解消」「従業員満足度の向上と離職率の低下」をご紹介します。

生産性の向上

業務の無駄やばらつきを減らすことで、限られた時間や人員でもより多くの成果を出せるようになります。例えば、手作業だった集計業務を自動化するだけで、毎日30分以=月間10時間上の工数削減が可能になることもあります。単なる作業の「スピードアップ」ではなく、価値ある仕事に集中できる時間を増やすことが、生産性向上の本質です。

利益率の向上

業務効率化によって人件費や管理コストを抑える一方で、営業活動や商品開発など、利益につながる仕事に時間や人材を振り向けられるようになります。その結果、売上が増えるだけでなく、かかるコストを抑えられるため、会社に残る利益の割合が高まります。また、業務プロセスを見直すことでリソースに余裕が生まれ、事業規模の拡大や新たな分野への挑戦など、将来の成長に向けた投資の機会も広がります。効率化は“攻めの経営”にもつながる重要な手段です。

労働時間の減少によるコスト削減

定型業務や重複作業を見直して不要なプロセスを減らし、マニュアル整備によって「聞く・迷う」時間を削減することで、業務時間そのものを短縮できます。さらに、ツールの導入や作業の自動化を進めることで、残業や委託コストの抑制にもつながります。業務のスリム化によって従業員の負担が軽くなり、コストと生産性のバランスが向上します。

属人化の解消

「その人にしかできない業務」が多い職場では、急な休みや退職によって業務が止まるリスクがあります。特定の人の経験や知識に依存していると、引き継ぎも難しくなり、組織としての安定性が損なわれます。そこで、業務マニュアルやテンプレートを整備し、手順や判断の基準を明確にすることで、誰でも同じ品質で業務を進められる体制が実現します。業務の再現性が高まることで、企業の継続性や対応力も向上します。

従業員満足度の向上と離職率の低下

ムリ・ムダの多い業務や、非効率な体制が続くと、従業員のモチベーションは低下しやすくなります。業務効率化によって作業負担が軽減されることで、働きやすさや仕事への納得感が向上し、従業員満足度が高まります。結果的に、離職率の低下やエンゲージメントの向上につながり、組織力の強化にも寄与します。

効率化した方が良い業務としない方が良い業務

効率化した方が良い業務とは

効率化した方が良い業務とは、「ムリ(過剰な負担)・ムダ(不要な作業)・ムラ(ばらつき)」が存在する業務です。こうした業務は時間や人手・コストの浪費、ミスや品質のばらつきにつながりやすいため、見直すことで業務全体のパフォーマンスを高めることができます。

なかでも、「繰り返しが多く、ルールが明確で、一定の手間がかかる業務」は、仕組みを整えたり業務の流れを工夫したりすることで、効率化しやすい業務です。マクロやRPA、iPaaSなどの手段を業務に応じて組み合わせることで、さらなる工数削減や品質の安定化も期待できます。

実際に効率化の対象になりやすい業務を、例としてまとめてみました。

効率化できる(無理・無駄・ムラが発生しやすい)業務例

無理(作業量や負担が大きい)

・同じ作業に毎日1時間以上かかっている

・担当者が休むと業務が止まる(属人化)

・確認作業が多く、ミスが頻発する

無駄(やらなくてもいい、手間が多い)

・情報を複数システムに二重入力している

・不要な会議・報告が習慣化している

・資料を毎回ゼロから作っている

ムラ(やり方・品質にばらつきがある)

・担当者によって作業のスピードややり方がバラバラ

・引き継ぎが難しい(ルールや手順が明文化されていない)

・複数の手順や対応方法が混在している

上記のような業務は、まずはルールや手順を整理・標準化することで、誰でも同じ品質で対応できる状態を作ることが第一歩です。属人化を解消し、マニュアルを整備することで、将来的に自動化やツール活用もしやすくなります。

効率化しない(しすぎない)方が良い業務とは

すべての業務が効率化の対象になるわけではありません。高度な判断が必要な業務や人との信頼関係構築が前提となる業務は、機械的な効率化がかえって逆効果になることもあります。

たとえば、顧客との商談、クレーム対応、チームのマネジメント、創造的な企画立案などは、状況に応じた柔軟な対応や共感力が求められるため、効率性よりも“質”が重視されます。こうした業務は時間をかける価値があり、効率化よりも支援・補助のバランスが重要です。

効率化できる(無理・無駄・ムラが発生しやすい)業務例

戦略立案・判断が求められる業務

・中長期の経営戦略や事業計画の立案

・商品・サービスの方向性決定

・業務改善方針の企画や施策選定

・社内外の複雑な調整・交渉

クリエイティブな業務

・新商品・サービスのアイデア出し

・広告コピーやデザイン制作

・コンテンツ企画・構成の検討

・ブランディングの検討・立案

対人関係・信頼構築が重要な業務

・顧客との商談やヒアリング

・クレーム対応やトラブル時のフォロー

・1on1や部下との対話・育成

・採用面接や評価面談

個別性が高く、状況ごとに異なる業務

・特殊な要件に合わせた見積もりや提案作成

・各種イレギュラー対応(突発対応・例外処理)

・顧客や現場の声をもとにする業務改善活動

上記の業務は、効率化の方法を誤ると、本来の価値が損なわれてしまう可能性がある業務領域です。ただし、「完全に効率化の対象外」という訳ではなく、補助的にAIツールやナレッジ共有ツールなどを活用することで支援的に効率化する方法として有効な場合もあります。

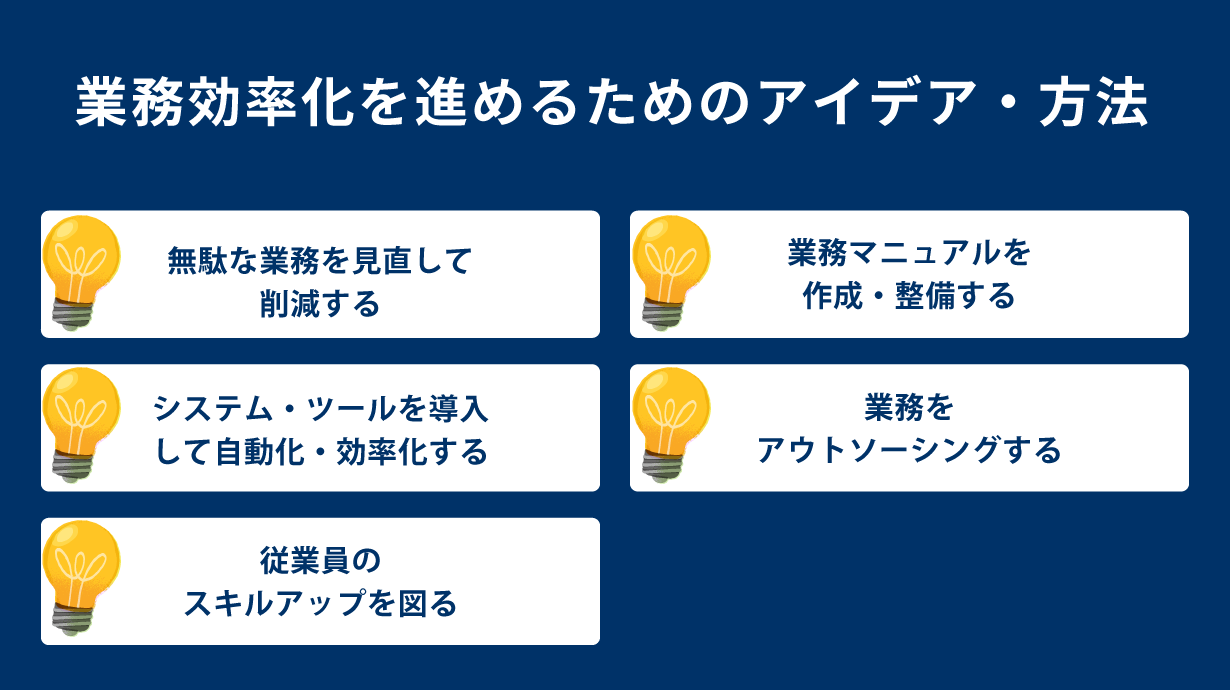

業務効率化を進めるためのアイデア・方法5つ

日々の業務を少しでも効率よく進めるためには、ムリ・ムダ・ムラを見直し、仕組みや進め方を工夫することが大切です。本章では、すぐに実践できる業務効率化のアイデア5つをご紹介します。

1.無駄な業務を見直して削減する

すぐに取り組みやすく、効果が見えやすいのが「無駄な業務の見直し」です。たとえば、毎週なんとなく実施している会議や、読み手のいない報告書の作成、手作業での二重入力など、“なくても困らない業務”が意外と多く存在します。業務の棚卸しを行い、「この作業は本当に必要か?」を見極め、思い切ってやめたり、やり方を変えたりすることで、まとまった時間を生み出すことができます。無駄を減らすことで、他の改善にも取り組みやすくなります。

2.業務マニュアルを作成・整備する

業務が特定の人に依存している状態では、作業のばらつきや引き継ぎミス、属人化による停滞が起こりやすくなります。そこで、業務ごとの手順や判断基準をマニュアルとして明文化することで、誰が担当しても同じように業務を進められる体制が整います。

マニュアル整備は教育の手間削減にもつながり、品質の安定化やミスの予防にも効果的です。標準化された業務は、ツールによる自動化や外部委託にも移行しやすくなります。

3.システム・ツールを導入して自動化・効率化する

繰り返し作業や手間のかかる業務は、ツールやシステムを活用することで大幅に効率化できます。たとえば、RPAやiPaaSを使えば、入力や転記、集計などの定型作業を自動化でき、人的ミスの削減にもつながります。

また、タスク管理ツールやチャットツールを導入すれば、進捗共有やコミュニケーションにかかる時間を減らすことが可能です。さらに、クラウドストレージサービスを使えば、社内外のファイル共有がスムーズになり、情報の管理や連携がしやすくなります。

業務に合ったツールを選ぶことで、作業時間の短縮と品質向上の両立が期待できます。

4.業務をアウトソーシングする

すべての業務を社内で抱え込む必要はありません。社内で対応しきれない業務や、専門性の高い業務、定型的で時間のかかる作業は、外部の専門業者やパートナーに委託することで負担を減らし、本来注力すべき業務にリソースを集中できます。

アウトソーシングは、短期的な人手不足への対応だけでなく、業務全体のコストバランスや品質の安定化にもつながります。目的に応じて委託範囲を見極めることがポイントです。

特にBPSは業務を自動化するだけでなくプロセス全体の改善にもつながるため、有用です。

5.従業員のスキルアップを図る

業務効率化を仕組みだけで実現することはできません。効率化の仕組みを正しく使いこなすためには、従業員一人ひとりのスキル向上が不可欠です。特に、ITツールの基本操作やデータ活用力、業務改善の考え方などを学ぶことで、現場で自ら工夫しながら効率化を進められるようになります。定期的な研修や勉強会を通じてスキルアップを支援すれば、従業員のモチベーションや定着率の向上にもつながります。

業務効率が良い人と良くない人の特徴の違い

業務効率化というとツールの導入や業務フローの見直しといった“仕組み”に目が向きがちですが、実は「人」自身の考え方や進め方も大きく関係しています。

同じ業務でも、取り組む人によってスピードや成果に差が出るのはよくあることです。効率的に仕事を進められる人には、共通した行動パターンや習慣があります。以下では、業務効率が高い人とそうでない人の違いを比較して整理してみました。

| 仕事が早い・効率が良い人の特徴 | 仕事が遅い・非効率な人の特徴 |

|---|---|

| ・業務全体の流れを把握している | ・目の前の作業だけに集中している |

| ・わからないことはすぐ確認・相談する | ・自力で解決しようとして手が止まる |

| ・作業ごとに集中して取り組む | ・マルチタスクで切り替えが多い |

| ・完璧さよりもスピードとバランスを重視 | ・すべてを完璧に仕上げようとする |

| ・こだわりすぎず柔軟に進める | ・こだわりが強すぎて時間がかかる |

| ・優先順位を意識してタスクに取り組む | ・順序を考えず思いついた作業から着手する |

| ・仕組み化・テンプレート化が得意 | ・毎回ゼロから対応しようとする |

| ・ツールや人をうまく頼る | ・自分だけで何とかしようとする |

業務スピードの差は、単なるスキルや経験だけでなく、段取り・優先順位・対応姿勢といった日々の仕事の進め方に起因していることが少なくありません。

例えば、効率的な人は業務全体の流れを把握し、無理なく進める工夫をしています。一方、非効率な人は目の前の業務に追われがちで、結果として作業量が増えたり、手戻りが発生したりしやすくなります。

こうした違いを意識するだけでも、日々の業務に対する向き合い方が変わってきます。少しずつでも効率的な進め方を取り入れていくことが、業務全体の改善につながります。

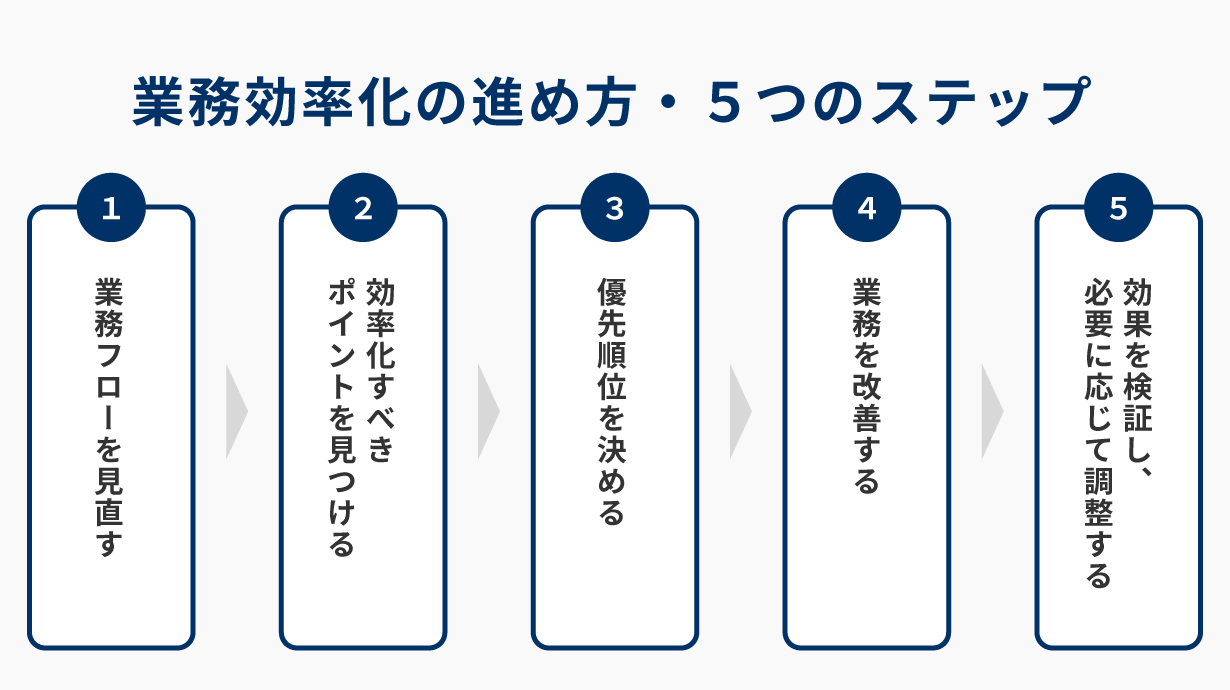

業務効率化の進め方・5つのステップ

業務効率化を進めるには、全体の業務フローを見直し、課題を整理したうえで優先的に改善していくことが大切です。本章では、業務効率化を現実的かつ着実に進めるための5つのステップを紹介します。

1.業務フローを見直す

まずは、現在行われている業務を洗い出し、フローや関係性を整理します。

どの業務が誰によって、どの順番で行われているのかを図や一覧にして可視化することで、業務全体の構造が明らかになります。

実際の現場で行われている作業内容と、ルール上の業務プロセスにズレがあることも多く、見直しによって「本当の業務の姿」が見えてきます。こうした棚卸は、無理・無駄・ムラが起きている原因や、効率化の余地がある工程を見つけるための土台になります。

2.効率化すべきポイントを見つける

見える化した業務フローをもとに、どこに非効率が潜んでいるのかを分析します。

たとえば、「時間がかかりすぎている作業」「承認や確認のステップが多い業務」「人によってやり方が異なる業務」などが典型的な改善ポイントです。

ムリな対応が続いている、ムダな作業が惰性で続いている、ムラによる品質差が出ているといったものがあれば、それは効率化すべき部分ですので、現場の声も取り入れながら、改善余地のある業務をピックアップしましょう。

3.優先順位を決める

効率化の対象が見つかったら、次に「どこから手をつけるか」を決めます。

改善によって得られる効果の大きさ(時間削減、負担軽減、コスト削減など)と、実現しやすさ(手間の少なさ、社内リソース、関係部門の数など)を踏まえて優先順位をつけていきます。

一度にすべての業務を改善しようとすると負担が大きくなるため、まずは着手しやすく、成果が見えやすい業務から始めるのが現実的です。小さな改善を積み重ねることで、社内全体の流れもつくりやすくなります。

4.業務を改善する

改善対象と方針が決まったら、実際に業務を見直していきます。不要な業務はやめる、工程が多すぎる場合は簡略化する、手順が曖昧ならマニュアルを整備する、繰り返し作業にはツールや自動化を検討するなど、業務に応じた対策を講じます。

ポイントは、効率化を“ツールだけに頼る”のではなく、業務全体の進め方や仕組みの見直しと組み合わせることが大切だということです。ルールの整理や役割分担の工夫など、シンプルな改善でも十分効果が出る場面はあります。

ただし、全体最適を目指すなら、業務内容に応じてツールや自動化を取り入れていくことも有効な手段です。現場の状況を踏まえて、無理のない範囲でバランスよく進めるのがポイントです。

5.効果を検証し、必要に応じて調整する

改善した業務について、「どれだけ効率化できたか」「現場の運用に無理はないか」などを振り返ります。改善後の成果や課題を可視化することで、うまくいった点・見直しが必要な点が整理され、今後の改善活動にもつなげやすくなります。内容によっては改善策を微調整したり、さらに他の業務にも展開したりすることも検討できます。業務効率化は一度やって終わりではなく、定期的に見直しながら継続して取り組むことで、組織全体のパフォーマンスを高めていくことができます。

業務効率化を進める際のポイント・注意点

業務効率化は「やれば終わり」ではなく、継続的に見直しながら改善していくことが重要です。特に注意したいのは、“効率化すること”自体が目的化してしまうことです。

作業を減らした結果、必要な確認が抜けてミスが増えるなど、本末転倒になってしまうケースもあります。効率化の目的は、あくまで「成果の最大化」「負担の最小化」「質の安定」といった業務全体の最適化です。

また、現場の実情を無視して進めると、形だけの施策になり、定着しません。対象業務の特性をよく理解し、関係者の協力を得ながら、段階的かつ柔軟に取り組むことが成功のポイントです。

業務効率化とはまとめ

業務効率化とは、日々の仕事に潜む「ムリ・ムダ・ムラ」を見直し、仕組みや働き方を整えることで、限られた時間と人手を有効に活用するための取り組みです。

効率化=単なるスピードアップではなく、業務の質や再現性を高めながら、組織全体の生産性や働きやすさを向上させていくことが本質です。

効率化を進めるうえでは、業務そのものを見直す視点と、ツールや仕組みを上手に活用する工夫の両方が欠かせません。

どちらか一方に偏るのではなく、現場の課題に合わせて柔軟に対応していくことで、成果につながりやすくなります。

定型業務の業務効率化ツールならRPAやAI-OCRがおすすめ

定型業務を効率化するうえでは、ツールの活用も非常に有効です。たとえば、RPAツール「RoboTANGO」を使えば、だれでも簡単にExcelやシステムへの入力作業をはじめ、さらにデータのダウンロードやアップロード、ファイル操作、通知などを自動化できるため、人的ミスの削減や工数の大幅カットが可能になります。

また、AI-OCR「DX Suite」を活用すれば、高精度で紙書類や手書き文字、PDFなどのデータを読み取ってデジタル化できるため、ペーパーレス化や情報共有の効率化にもつながります。

業務の内容や課題に合わせて、こうしたツールをうまく組み合わせて活用していくことが、効率化の成果を高めるポイントです。