日本の企業における人手不足・リソース不足の要因・背景

日本企業では、人手不足やリソース不足が深刻化しています。その背景には、単に労働人口が減っているだけでなく、働き方や人材のミスマッチ、生産性の伸び悩みといった、さまざまな要因が重なっています。

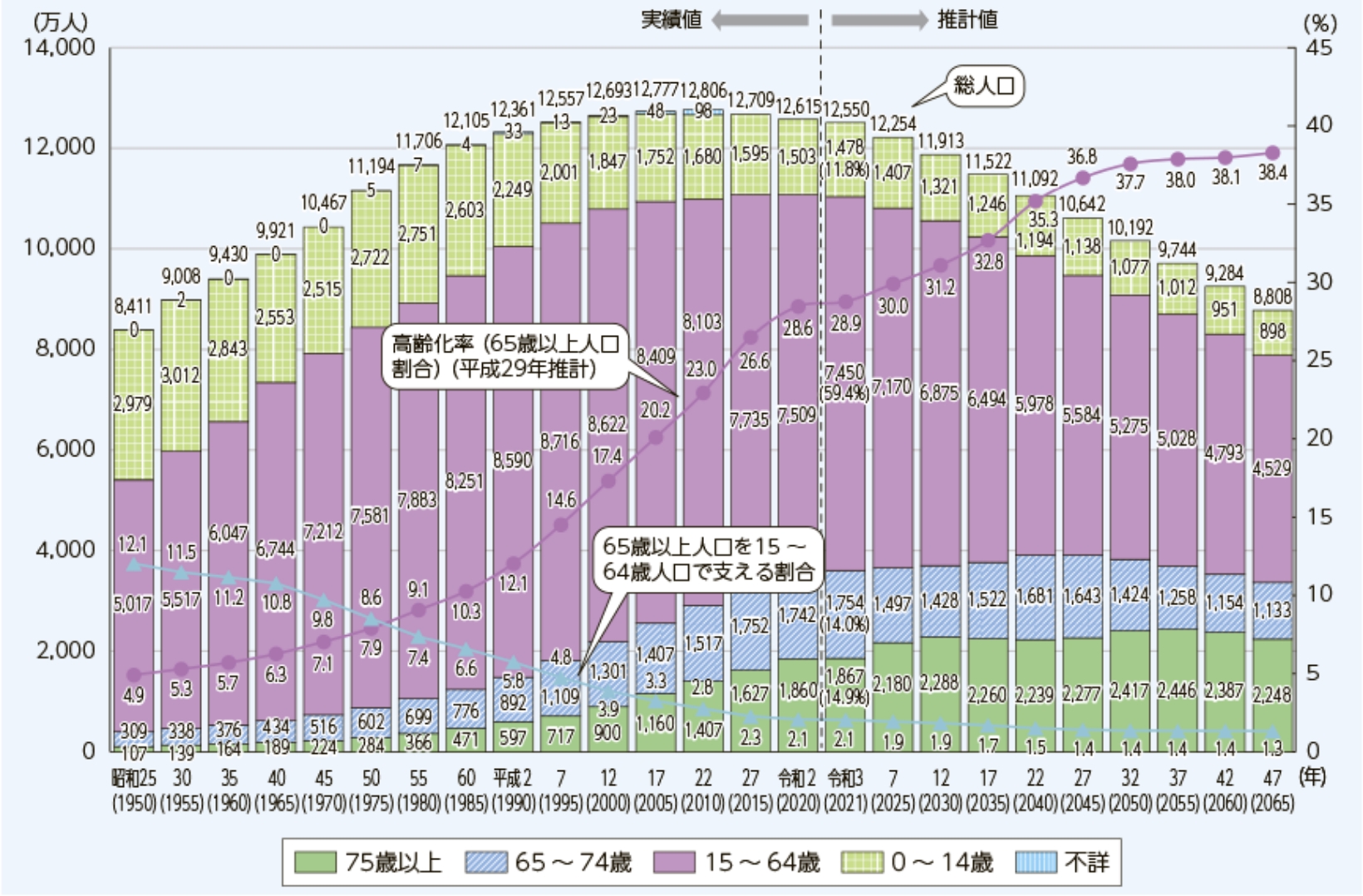

日本の少子高齢化による労働人口の減少

日本では少子高齢化が進み、働ける世代(15〜64歳)の人口そのものが年々減少しています。新しく働き始める若い人が少なくなる一方で、定年を迎える人は年々増加しており、企業にとっては「そもそも働き手が足りない」という状態が続いています。

総務省の「情報通信白書」によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少が続いており、2050年には5,275万人まで減少すると見込まれています(2021年比で約3割減)。

このような人口構造の変化は、労働力不足にとどまらず、国内需要の減少や経済規模の縮小といった、社会全体への大きな影響も懸念されています。

今後は、限られた人材をどう活かすか、誰もが長く・無理なく働き続けられる仕組みをどう作るかが、企業にとってますます重要になってきます。

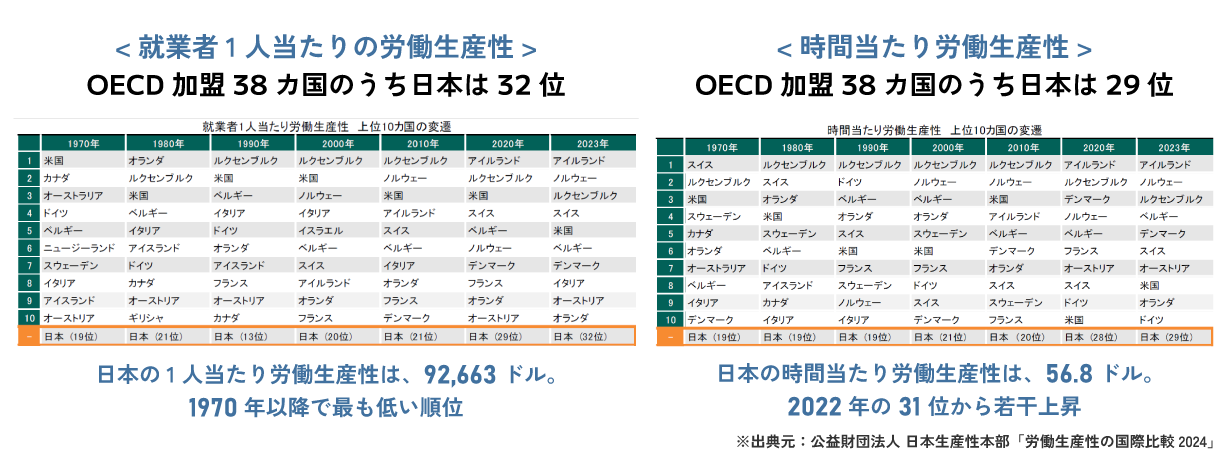

労働生産性の伸び悩み

限られた人数で成果を出すためには、働き方を効率化し、労働生産性を高めることが欠かせません。しかし日本では、この生産性向上がなかなか進んでいない現状があります。

実際に、日本生産性本部の調査によると、2023年の日本の時間当たり労働生産性は56.8ドルで、OECD加盟38か国中29位と低い水準にとどまっています。さらに、1人当たり労働生産性に至っては、92,663ドルで32位と、主要先進国の中でも最下位の状況です。

こうした背景には、紙の書類や手作業の業務が依然多く残っていたり、無駄な会議や手続きが多かったりすることがあり、少ない人数で業務を効率的に回す体制が整っていない企業も少なくありません。

人材のミスマッチ

企業が求める人材と、実際に働きたい人との間にズレがあることも、人手不足が深刻化する大きな要因です。たとえば、企業側が特定の条件で人材を求めていても、応募してくる人とは条件が合わないケースも多く見られます。また最近では、ITやデジタルに関する知識・経験を求める場面が増えていますが、それに対応できる人材がまだ十分に育っていないというギャップもあります。

さらに、スキルや経験だけでなく、働き方や働く条件に対する意識のズレも広がっています。フルタイム勤務や出社を前提とした働き方を希望する企業に対して、短時間勤務やリモートワークなど、より柔軟な働き方を求める人も増えています。こうした「働き方のミスマッチ」も、採用の難しさを高める要因となっています。

このように「人はいるのに、企業が求める形と合っていない」というすれ違いが続くことで、実際には働ける人材がいても業務を回せない“もったいない状況”が生まれてしまいます。その結果、業務の停滞や既存社員への負担増加など、組織全体の効率低下にもつながってしまいます。

人手不足・リソース不足による影響

人手不足やリソース不足が続くと、ただ業務が回らなくなるだけでなく、企業全体にさまざまな悪影響をもたらします。本章では、具体的にどのような問題が起きやすいのかを解説します。

業務遅延・納期遵守の困難

必要な人手が足りないと、業務が思うように進まず、スケジュールに遅れが出やすくなります。その結果、納期に間に合わなかったり、社外への提出物が遅れたりして、取引先に迷惑をかけるリスクが高まります。遅延が続けば、信頼関係に悪影響を及ぼすこともあります。

サービス品質の低下

人手が不足していると、細かい部分まで気を配る余裕がなくなり、確認不足や作業ミスが増える傾向があります。その結果、サービスの質が下がったり、対応の遅れが発生したりして、顧客からの不満やクレームにつながりやすくなります。これが続くと、企業全体の評価やブランドイメージの低下にもつながります。

従業員の負担増大・離職率の上昇

少ない人数で多くの仕事をこなさなければならない状況では、どうしても一人ひとりの業務負担が重くなります。残業が増えたり、休日に仕事を持ち帰るようなケースも出てきて、心身の疲れがたまっていきます。結果として、モチベーションが下がったり退職を選ぶ人が増え、人手不足がさらに深刻化する悪循環に陥ることも少なくありません。

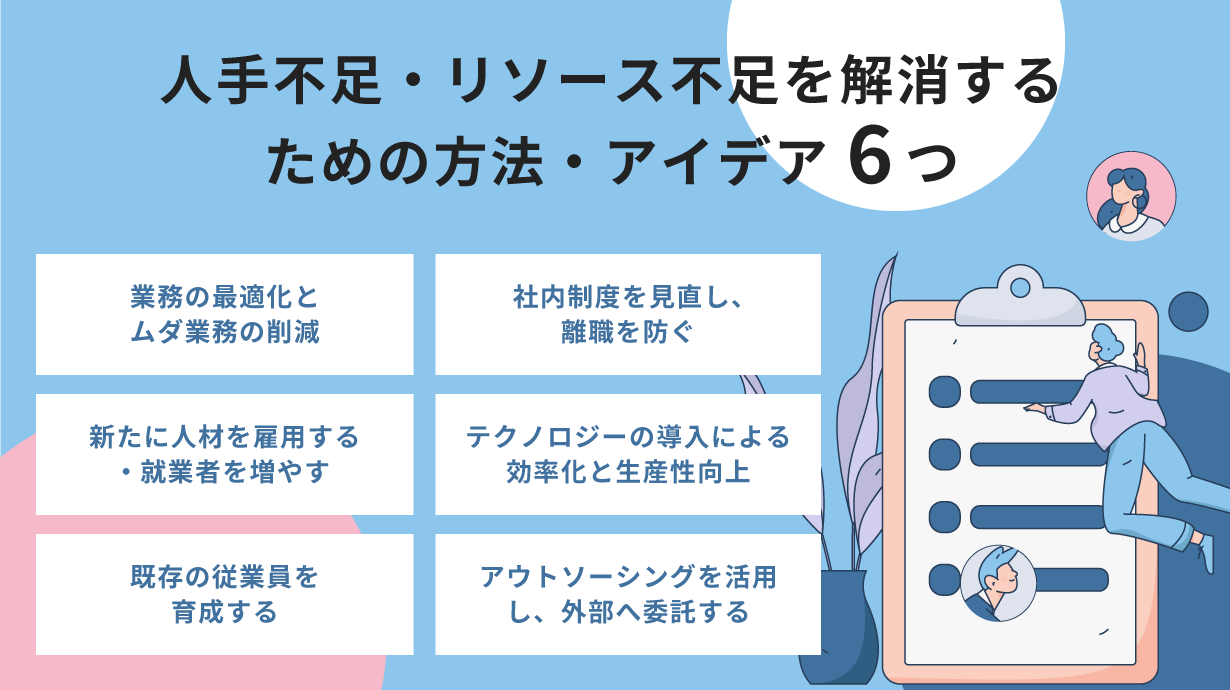

人手不足・リソース不足を解消するための方法・アイデア6つ

人手不足やリソース不足は、残念ながら待っていれば自然に解決するものではありません。

解決に向けては、「業務の見直し」や「雇用機会の創出」「テクノロジーの活用」「人材育成」など、さまざまな視点から主体的に取り組んでいくことが必要です。本章では、企業が実践できる具体的な方法やアイデアをご紹介します。

1.業務の最適化とムダ業務の削減

人手不足の中では、限られたリソースで成果を出すために、業務のやり方そのものを見直すことが重要です。

まずは現場で行われている作業を棚卸しし、「本当に必要な業務」と「なくても支障がない業務」を見極めましょう。必要以上に複雑になっている手順や、目的が曖昧な作業は、思い切って整理・削減していきます。

また、業務フローそのものも最適化していくことが大切です。

担当者ごとにやり方が違う業務を標準化したり、複数部署で重複している作業を統合したりするだけでも、驚くほど手間やミスが減り、スムーズに進められるようになります。

こうした取り組みを重ねることで、単に忙しさやリソース不足をカバーするだけでなく、より質の高い成果を出せる組織に変わっていくことができます。

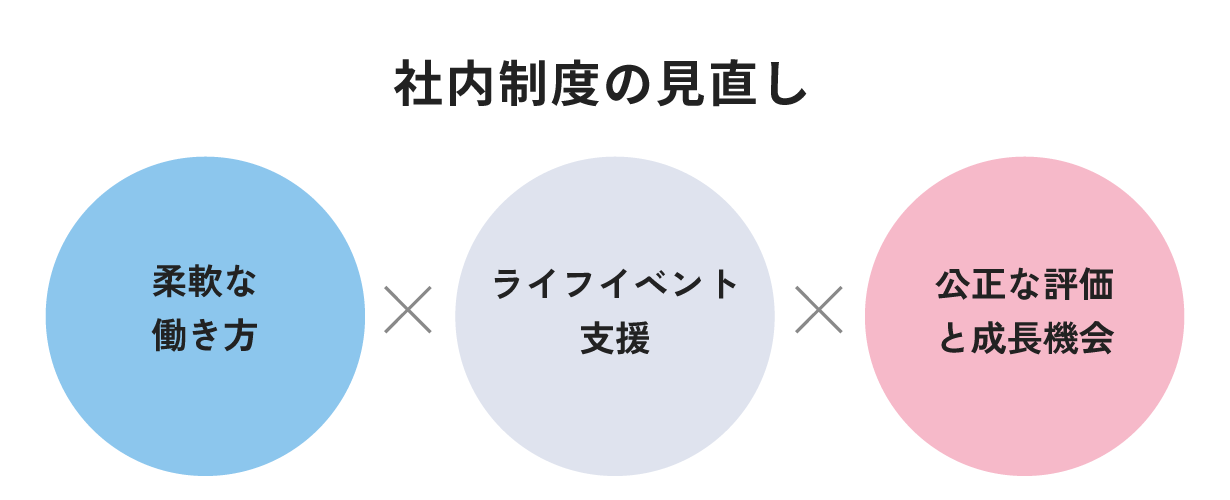

2.社内制度を見直し、離職を防ぐ

人手不足対策では、「辞めさせない」制度づくりが欠かせません。

ポイントは

- 柔軟な働き方

- ライフイベント支援

- 公正な評価と成長機会

の三つです。

たとえば、フレックスタイム制や週数日のテレワーク・短時間正社員制度を導入すれば、勤務時間や働く場所を柔軟に選べるようになりますし、育児・介護休暇を男女とも取得しやすくするために、時間単位で取得できる有給休暇や看護休暇などを整備すれば、生活と仕事の両立がしやすくなります。

また、社内公募や副業許可、定期スキル研修、資格取得手当などを用意し、「働きながら成長できる」環境を整えることも重要です。

これらの制度は、子育てや介護、病気療養、学び直しといったさまざまなライフステージにある社員が、無理なく働き続けられる環境づくりにもつながります。

こうした取り組みを経営陣が目標値とともに推進していくことで、早期離職や病欠を減らし、採用・教育コストを抑えながら、経験やノウハウを社内に蓄積していくことができます。

ライフイベント支援とは…

ライフイベント支援とは、社員が人生の節目(ライフイベント)を迎えたときに、働き続けやすいようにサポートする取り組みや制度のことです。

対象となるライフイベントには、「結婚」「出産・育児」「介護」「配偶者の転勤」「病気・けが・治療との両立」などが含まれます。ライフイベントに直面しても、キャリアを諦めずに働き続けられる環境を整えることは、離職防止や人材定着にも大きくつながります。

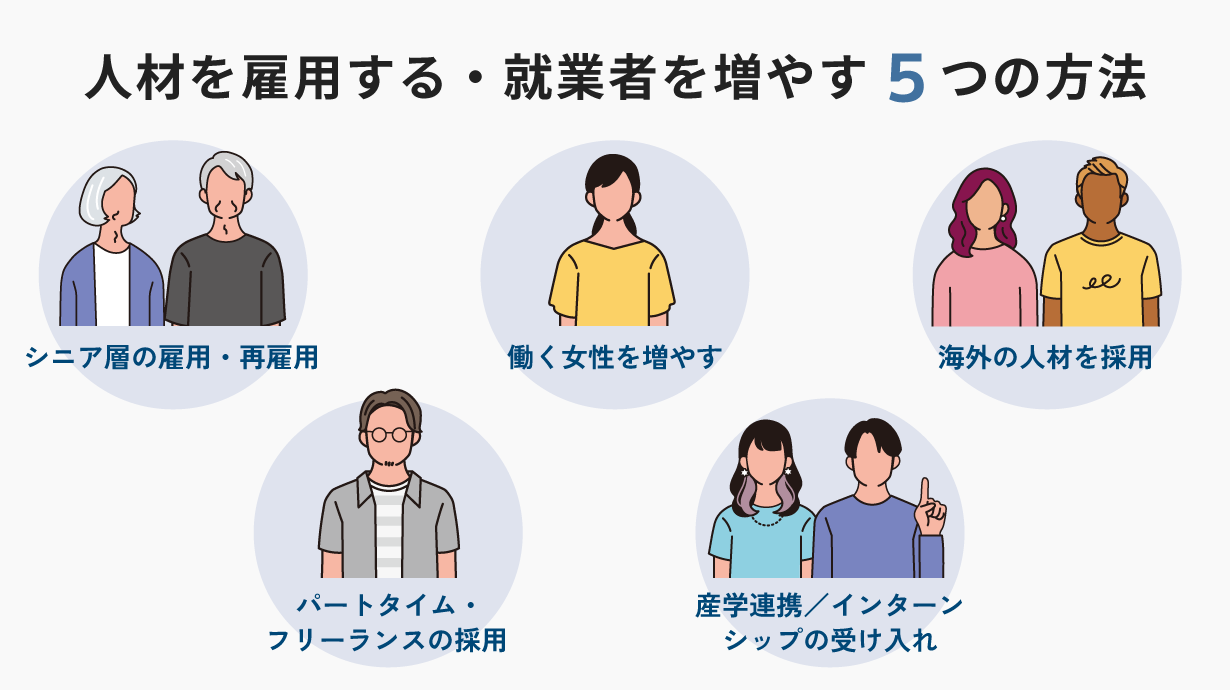

3.新たに人材を雇用する・就業者を増やす

人手不足を補うためには、新たな人材を迎え入れることも重要な対策の一つです。

シニア層の採用や働く女性の活躍促進、海外人材の受け入れ、パート・フリーランスの採用など、幅広い選択肢があります。

シニア層を採用するまたは再雇用する

長年の経験を持つシニアを採用・再雇用することで、これまで培った知識や取引先との信頼関係を会社の中に残すことができます。ベテランならではの判断力を仕事に活かせるため、新たに育成する時間やコストを抑えることができます。

また、若手にとってはすぐ相談できる存在がいることで成長が早くなり、チーム全体の仕事の進め方にも良い影響を与えます。

働く女性を増やす

育児と仕事の両立がしやすい制度を整えて、子育て中の女性が働きやすい環境をつくると、会社が採用できる人の幅がぐっと広がります。たとえば、時短勤務や在宅勤務、保育費補助などを取り入れると安心して長く働けるため、定着率が上がります。

ただし、制度を作っただけで実際には利用しづらい環境だったり、制度がニーズに合っていなかったりした場合、産休や育休後に退職・転職してしまうケースも少なくありません。制度とあわせて、社内全体で理解を深める取り組みも重要です。

女性が働き続けやすい会社になると、多様な価値観が組織に根づき、新しいアイデアや視点が生まれやすくなります。これにより、商品やサービスの幅が広がったり、顧客ニーズへの対応力が高まったりする効果も期待できます。

海外の人材を採用

海外から人材を受け入れると、日本では不足しがちな語学力やITスキルをすぐに補うことができます。違う文化や考え方を持つ人たちと一緒に働くことで、社員も自然と国際的な視野が広がり、これまでになかった新しいアイデアが生まれやすくなります。

また、国の技能実習制度や特定技能制度などを活用すれば、採用手続きや生活支援の流れも整えやすくなります。こうした仕組みをうまく使うことで、採用の負担を減らしながら、海外市場への展開や訪日客向けビジネスを強化することも可能になります。

パートタイム・フリーランスの採用

パートタイム勤務は、介護や看護、育児などの家庭の事情やライフスタイルに合わせて限られた時間しか働けない人材にも活躍の場を提供できる手段です。短時間でも高いスキルや経験を持つ人を迎え入れれば、大きな戦力になります。

最近では副業マッチングサービスなども広がっており、異業界に所属する優秀なエンジニアやIT人材に、限られた時間内で専門業務を担ってもらうことも可能になってきました。

こうした動きは今後さらに拡大していくと考えられます。

産学連携/インターンシップの受け入れ

大学や専門学校と連携してインターンを受け入れると、実務を通じて学生の適性を見極められるため入社後のミスマッチを防げ、育成期間や採用コストも削減できます。

学生にとっても職場を体験してから就職先を選べるため、定着率が向上し双方にメリットがあります。

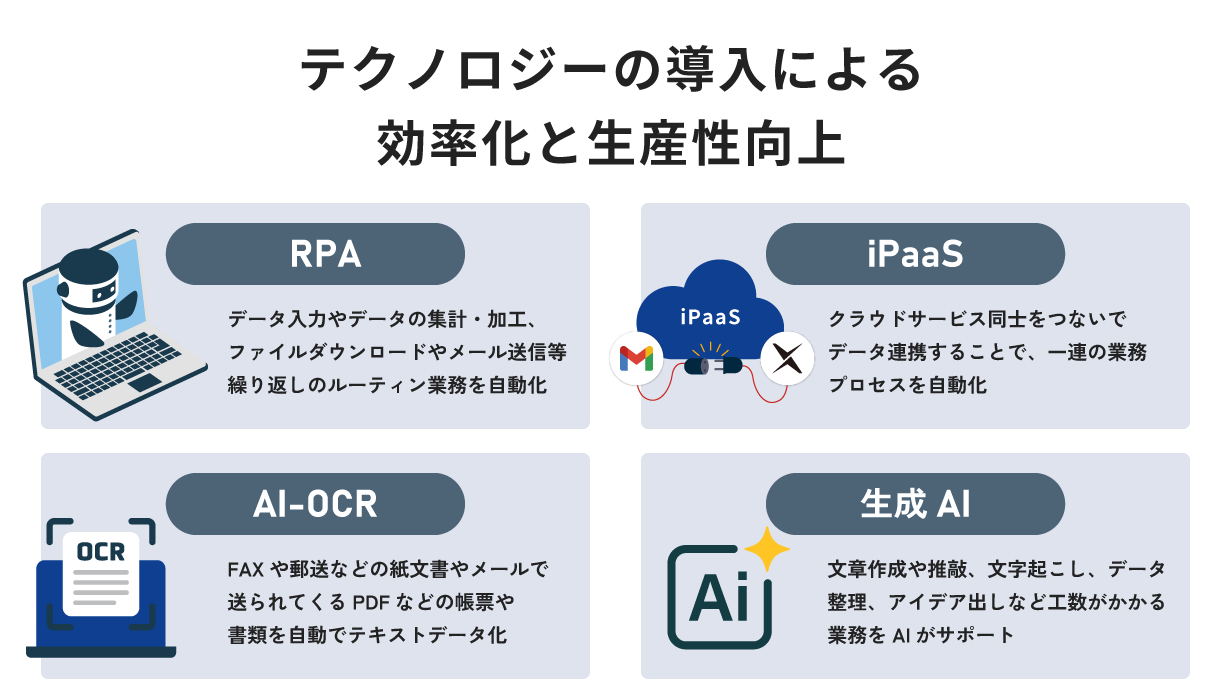

4.テクノロジーの導入による効率化と生産性向上

限られた人手・リソースの中で成果を出すためには、テクノロジーを活用して業務を効率化する取り組みが非常に有効です。既存の業務を自動化・効率化する手段として、RPAやiPaaSなどのツールが広く活用されるようになってきました。最近では、AI-OCRや生成AIといった新しい技術を取り入れ、業務のスピードや生産性を一段と高める企業も増えています。

RPAなどの効率化・自動化ツールを活用

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化ツールを導入すると、データ入力・登録やデータの集計・加工など、繰り返し行う定型作業をロボットに任せることができます。

これにより、人手によるミスを減らしながら作業スピードを大幅に向上させることができ、限られた人数でもより多くの業務を効率的にこなせるようになります。社員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

最近では、iPaaS(アイパース)というSaaS同士のデータ連携が簡単にできるツールも主流になってきており、どちらもソフトウェアの管理画面で設定するだけで、人の作業と同じ流れを自動化できるのが特徴です。

また、AI-OCRを活用すれば、紙の帳票やPDF、手書きの伝票などを自動でテキストデータに変換することができ、入力ミスの防止や作業負担の軽減にもつながります。

こうしたテクノロジーを活用することで、人手によるミスを減らしながら作業スピードを大幅に向上させることができ、限られた人数でもより多くの業務をこなせるようになります。社員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い仕事に集中できるため、結果的に組織全体の生産性向上にもつながります。

生成AIによる業務支援

生成AI(ジェネレーティブAI)を活用すると、記事やレポート、メールなどの文章作成や推敲、データ整理、アイデア出し、文字起こし、Excelデータの関数作成など、これまで時間がかかっていた業務をサポートできます。

たとえば、資料のたたき台づくりや、定型的な問い合わせ対応の下書き、メールや議事録の要約などに使えば、作業の手間を大幅に減らすことができます。

生成AIをうまく取り入れれば、業務のスピードと質の両方を高めることができ、人手不足が続く中でも、効率よく成果を出せる環境づくりに役立ちます。

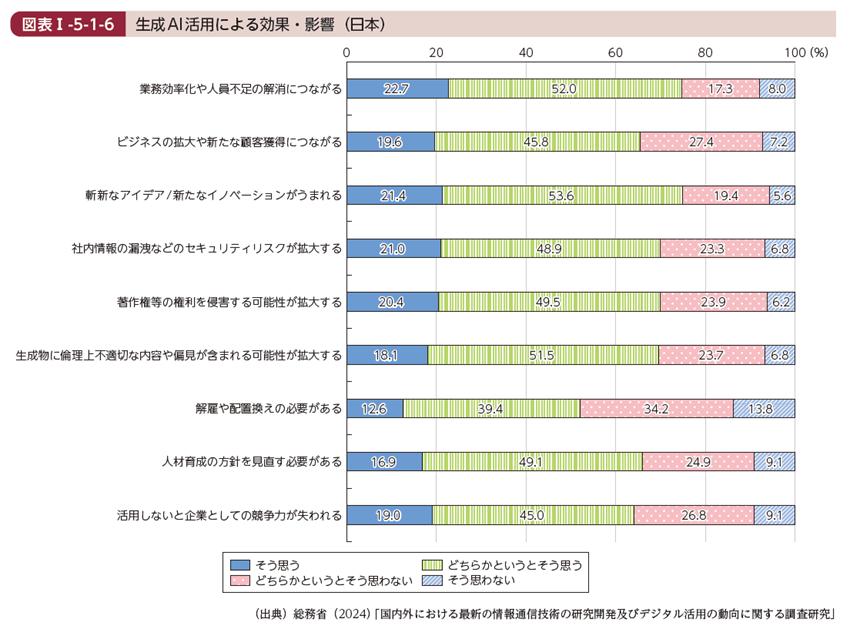

実際に総務省の調査(令和6年度情報通信白書)では、企業の約75%が「業務効率化や人員不足の解消につながる」と回答しています。今はまだ、活用方針を明確にしている企業は日本では約4割にとどまっていますが、使い方を学び、身近な業務から少しずつ取り入れていく企業が増えていけば、社会全体としての生産性向上にもつながっていくことが期待されます。

5.既存の従業員を育成する

リスキリング

リスキリングとは、今持っているスキルとは別に、新たなスキルや知識を学び直すことを指します。業務のデジタル化が進む中で、ITツールの使い方やデータ活用力など、これまで必要とされなかったスキルが求められる場面が増えています。

社内でリスキリングを支援すれば、従業員は環境の変化に柔軟に対応できるようになり、結果的に会社全体の競争力を高めることにつながります。

また、今いる人材に新たな業務を担える力を身につけてもらうことで、外部から新しい人を採用する負担を減らすことができ、人材不足やリソース不足の解消にも役立ちます。

研修・OJT

定期的なスキルアップ研修やキャリアアップ研修、実際の仕事を通じて育成するOJT(On the Job Training)も重要です。知識だけでなく、現場での実践を通してスキルを身につけることで、より早く成長することができます。

また、最近ではAI活用やデジタルツールの操作などをテーマにした外部研修サービスも増えており、最新スキルを学ぶ機会を取り入れやすくなっています。

研修によるスキルアップの機会を設けることで、社員自身が「学び続けられる会社だ」という安心感を持つことができ、モチベーションの維持や離職防止にも効果を発揮します。

人材育成に投資することは短期的には手間とコストがかかりますが、中長期的には社内に強い人材を増やし、外部採用に頼らない組織づくりに直結します。

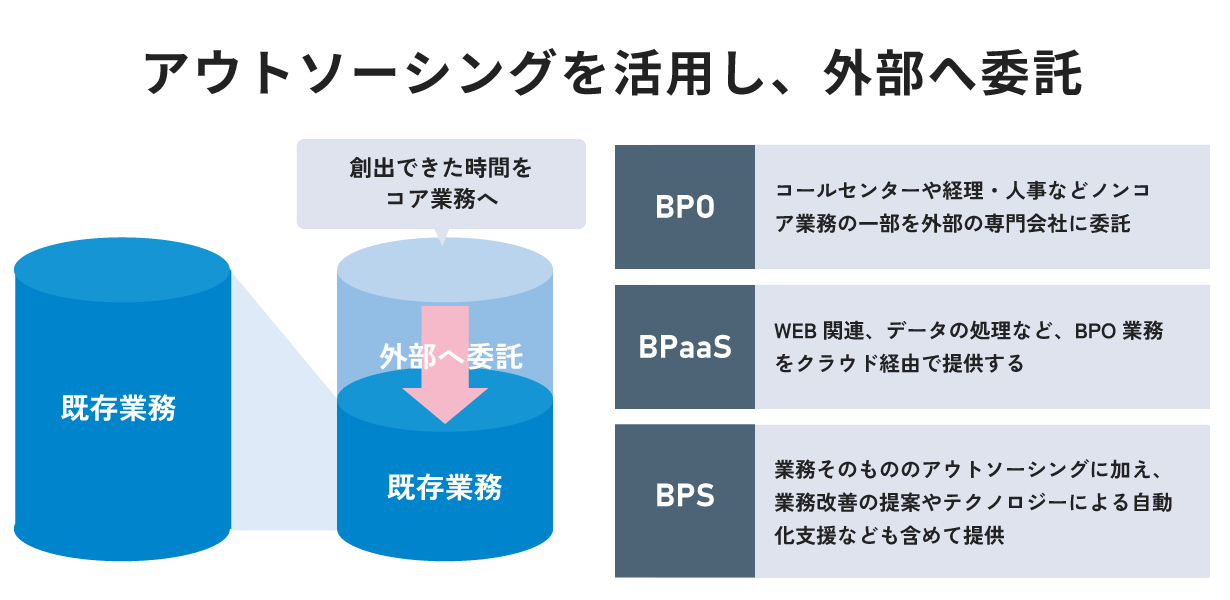

6.アウトソーシングを活用し、外部へ委託する

人材の採用には時間や手間がかかるため、人手不足による業務リソースの課題が喫緊の場合は、BPOやBPaaS、BPSなどアウトソーシングを活用して外部に業務を委託するという方法も有効です。外部のリソースを上手に活用することで、内部の負担を軽減しながら、必要な業務を滞りなく進めることができます。

BPO

BPO(ビーピーオー)とは「Business Process Outsourcing /ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略で、業務の一部を外部の専門会社に委託することを指します。

たとえば、経理・人事・問い合わせ対応などの「毎月決まって発生する業務」を外注することで、社内の人材をコア業務に集中させることができます。作業の標準化やミスの削減にもつながり、業務の質と効率を同時に高められるのが特徴です。

限られた人手をより重要な業務に割り当てられるため、人材不足の中でも組織全体のリソースを有効に使える手段として注目されています。

BPaaS

BPaaS(ビーパース)とは「Business Process as a Service」の略で、BPOをクラウド経由で提供する形です。

データの入力・処理・確認などを、インターネット上で完結できるサービスとして利用できます。クラウド型のため、導入までのスピードが早く、場所にとらわれず依頼できる点がメリットです。コストを抑えながら、柔軟な運用が可能になります。

外注先の作業状況をオンラインで一元管理できるため、現場の負担を減らしつつ業務量に応じた対応がしやすくなり、人手不足への対応力も高まります。

BPS(ビジネス・プロセス・サービス)

BPS(ビーピーエス)とは「Business Process Service/ビジネス・プロセス・サービス」の略で、業務そのもののアウトソーシングに加え、業務改善の提案や自動化支援なども含めて提供するサービスです。

単なる「作業の代行」ではなく、より効率的なやり方を一緒に考え、継続的に改善していくのが特徴です。そのため、人手不足だけでなく、業務改革にもつながる手段として注目されています。

業務プロセスの抜本的な見直しと、効率化・自動化を同時に進めたい場合に最適な選択肢です。

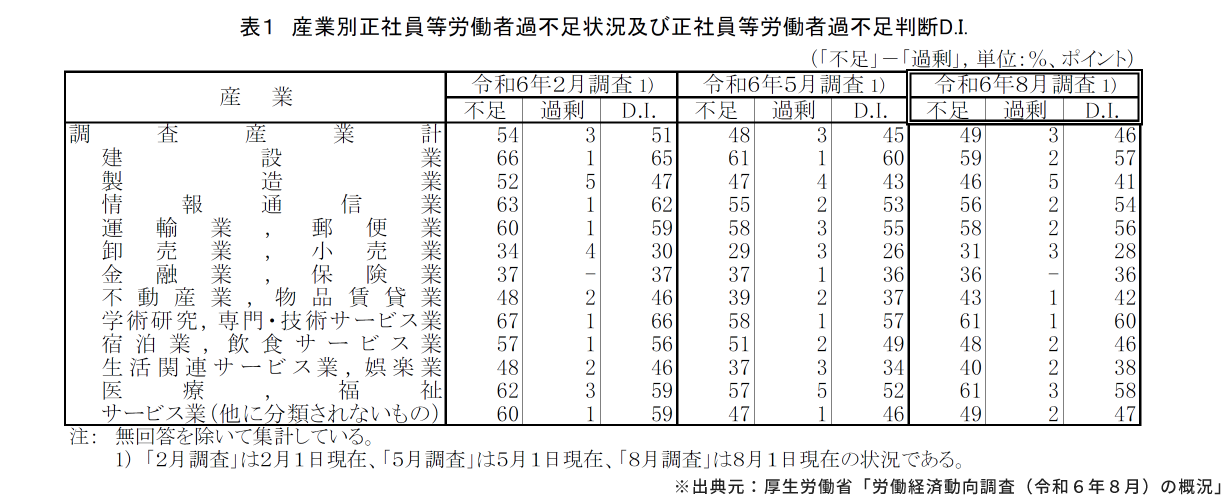

人手不足が深刻な業界

厚生労働省によると、特に人手不足が顕著なのは、学術研究・専門・技術サービス業、医療・福祉業、建設業、運輸業・郵便業の4業界です。

この業界は、専門性が高かったり、現場業務の負荷が重かったりするため、単純な人材補充だけでは課題解決が難しい特徴があります。

そこで重要になるのが、バックオフィス業務やノンコア業務をいかに効率化し、そこにかかるリソースを最小化するかという視点です。

間接業務に割いていた時間や人員を、より現場に近い業務のサポートに集中させることができれば、限られたリソースの中でも業務を維持・拡大できる可能性が高まります。

人手不足が続く今こそ、業務効率化とリソース最適配分にしっかり取り組むことが、組織全体の持続的な成長につながるでしょう。

まとめ

日本の企業にとって、人手不足やリソース不足はもはや避けて通れない課題です。

少子高齢化が進む中で、すぐに新たな人材を採用するのは簡単ではありません。だからこそ、まずは業務の見直しやテクノロジーの導入、アウトソーシングの活用など、できるところからリソース不足に対応していくことが重要です。

一つひとつの積み重ねが、限られた人材でも成果を出せる強い組織づくりにつながります。焦らずに、自社に合った方法から着実に取り組みを進めていきましょう。

既存業務の効率化ならスターティアレイズ

スターティアレイズでは、定型業務を自動化する「RPA」やクラウドサービス間のデータ連携「iPaaS」、紙帳票や手書き文字のデジタル化が可能な「AI-OCR」など、業務効率化を実現するツールを幅広く取り扱っています。

ツールの導入提案だけでなく、実際に業務を効率化・自動化するための業務診断や棚卸し、社員のスキルアップを支援するリスキリングプログラム、定期研修の提供にも対応。さらに、BPS(ビジネス・プロセス・サービス)による業務プロセスの抜本的な見直し・改善支援も行っています。

人×テクノロジーの力で企業の業務プロセスを効率化しておりますのでお客様の課題・ニーズに合わせてご提案いたします。業務の効率化やリソース不足対策をお考えなら、スターティアレイズにお気軽にご相談ください。