そもそもRPAとは?

RPA(アールピーエー)とは「Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、パソコン上の事務作業をソフトウェアのロボットが代行・自動化してくれる仕組みのことです。RPAのロボットとは、工場で見るような物理的なロボットではなく、「PCやデジタル上で動く仮想のロボット」を指します。

たとえば、毎日繰り返すデータ入力やコピー&ペースト、Excelやメールを使った定型作業などを人間に代わってRPAが自動で実行してくれます。簡単にイメージすると、社員がパソコンで行っているルーティン作業を、RPAという「デジタルアシスタント」が肩代わりしてくれるイメージです。

RPAが得意なこと

RPAはあらかじめ設定したルールに従って処理を行うため、作業手順が決まっている繰り返しの業務を特に得意としています。例えば、

- Excelや社内システムへのデータ入力作業

- データの加工・集計作業

- メールの送受信や添付ファイルのダウンロード・リネーム処理

- Webサイトからの情報収集・転記

- 社内システム間のデータ連携

上記のような日々の繰り返しや手順が決まった定型業務をRPAに任せることで、単純作業によるミスを減らし、社員がより重要なコア業務や創造的な作業に集中できるようになります。つまり、RPAは企業の生産性を高め、人手不足や業務の効率化を実現するための「頼れるパートナー」として注目されています。

ノーコードRPAツールとは?

ノーコードRPAツールとは、プログラミングの専門知識がなくても、誰でも簡単にRPAロボット(パソコン業務の自動化)が作れるツールのことです。

通常、RPAロボットを作る際はプログラムを書かなければなりませんが、ノーコード型なら画面上で操作を選ぶだけでロボットを作成できます。つまり、ITスキルやプログラミングの知識がなくても直感的に操作でき、現場担当者が自ら業務を自動化できるのが大きな特徴です。

ノーコードRPAツールの仕組み

ノーコードRPAツールには、ITの専門知識がなくても簡単にロボットを作れるよう、さまざまな仕組みや工夫が用意されています。たとえば、ドラッグ&ドロップによる操作の組み立て、あらかじめ用意されたコマンドの選択、パソコン操作を録画して自動化する方法などがあります。

どのようにRPAロボットを作成するのか、RPAツールによって仕組みが異なるため、事前に試して自社に合ったツールを選択しましょう。

ドラッグ&ドロップで操作を組み立てる方法

クリック操作やコピー&ペースト、Excelを開くといったよく使う操作がアイコン化された「操作パーツ」としてあらかじめ準備されています。これらのパーツをマウスで掴んで自由に並べる(ドラッグ&ドロップ)ことで、視覚的に作業の流れを作り、RPAロボットを作成できます。パズルを組み立てるように直感的に操作ができるため、ITの専門知識がなくても、すぐに自動化ロボットを完成させることが可能です。

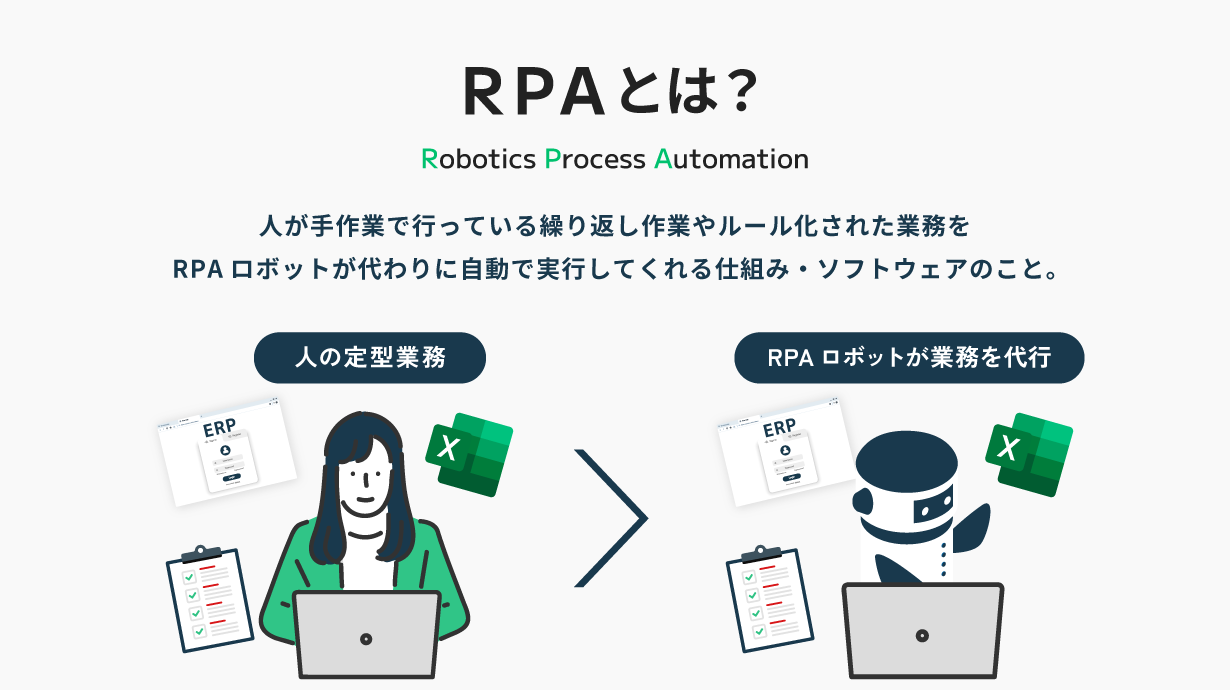

録画機能で操作を記録する方法(レコーディング機能)

録画機能とは、ユーザーが実際にパソコンで行った操作をそのまま記録し、自動的にRPAロボットを作成できる機能のことです。普段の業務の流れを一度実演するだけで、クリックする位置や入力した内容など、具体的な操作が記録されます。

たとえば、「Excelを開いてデータをコピーし、Webサイトのフォームに貼り付ける」という作業を普段通りに行うだけで、その一連の操作が記録され、自動的にロボットの動作として設定されます。あとは、細かな調整や繰り返し回数、入力するデータの変更などを簡単に設定するだけで、すぐに業務の自動化が実現します。

この方法なら、操作手順を細かく設定する手間が大幅に省けるため、初心者でもスピーディにロボットを作成することが可能です。

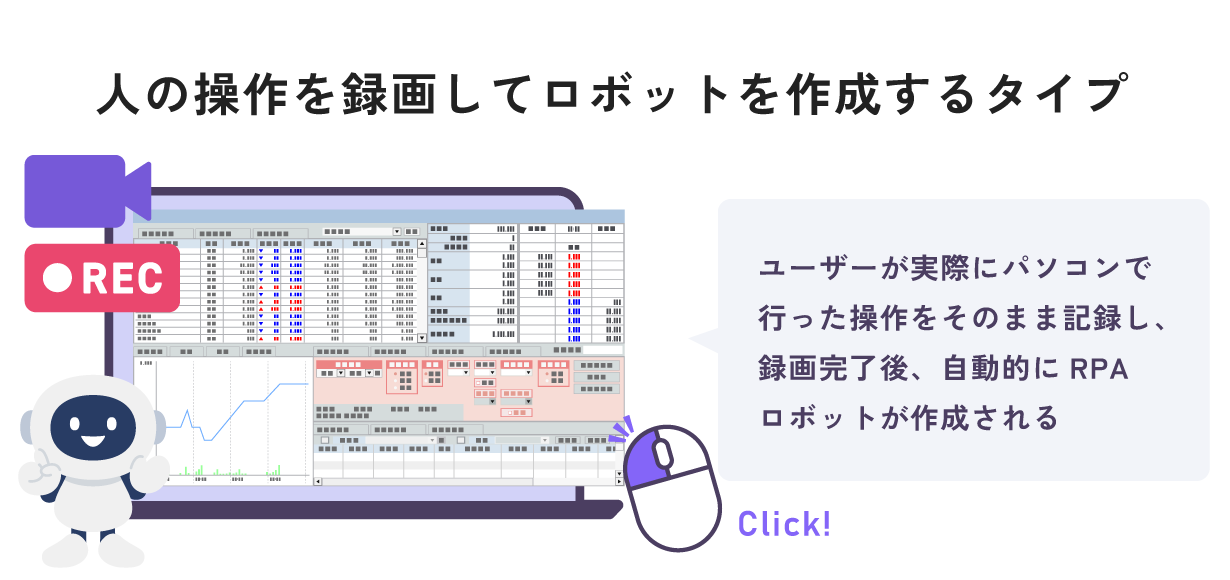

管理画面上で用意されたコマンドや命令文を選択する方法

「ファイルを開く」「メールを送る」「データを入力する」といった操作命令(コマンド)がリスト形式で用意されています。ユーザーはこのリストの中から必要な命令を選択し、順番に並べていくことで自動化の流れを設定できます。ドラッグ&ドロップよりもシンプルで、選択操作が中心となるため、初心者でも簡単に扱いやすいというメリットがあります。また、設定後の細かな変更やメンテナンスも行いやすくなっています。

このように、ノーコードRPAツールは、誰でも直感的に操作ができるさまざまな仕組みが整備されているため、特別な知識やスキルがなくても業務の自動化を実現しやすいのです。

ノーコードRPAツールが注目されている背景

ノーコードRPAツールが注目されている背景には、日本における少子高齢化による深刻なIT人材不足があります。専門のエンジニアを十分に確保できない中でも、ノーコードであれば特別なITスキルを持たない一般の社員でも業務の自動化に取り組むことができます。また、中小企業のように専任のIT部門を設置するのが難しい企業でも、ノーコードなら現場の社員が自ら迅速にRPAを導入・運用できるため、業務効率化をスピーディに実現できることから注目されています。

ノーコードRPAツールのメリットとデメリット

ノーコードのRPAを導入するにはメリット・デメリット両方理解しておくことが重要です。

ノーコードRPAツールの導入メリット5つ

ノーコードRPAツールを導入する主なメリットとして「プログラミングや専門知識が不要」「導入・開発スピードが速い」「ライセンス費用や開発コストを抑えられる」「現場手動で柔軟にスピーディに対応できる」「運用・保守が容易」の5つが挙げられます。下記に詳しく解説します。

1.プログラミングや専門知識が不要

ノーコードRPAツールは、特別なプログラミング知識や難しい専門スキルをまったく必要としません。プログラムを書く代わりに、アイコンを選んだり、操作を記録したりするだけでロボットを作ることができますので、ITやシステムに詳しくない現場の実務担当者でも簡単に操作でき、自分たちが日頃行っている業務をそのまま自動化することが可能です。また、専門家がいなくても社員自身がロボットを作れるため、教育にかかるコストや時間も削減できます。ITスキルがなくても効率化や業務改善を推進できるのは、ノーコードRPAの大きなメリットです。

2.導入・開発スピードが速い

一般的にプロコード型のRPAは、専門知識を持ったエンジニアが開発するため、複雑で規模の大きい業務でも柔軟に対応できますが、要件定義やテスト、修正などで一定の開発期間が必要になります。一方、ノーコードRPAはプログラミング不要で直感的に操作できるため、比較的単純または中小規模の業務なら数時間~数日程度の短期間でロボットが完成します。特に、現場の担当者が日常的な繰り返し業務をすぐに自動化したい場合には非常に効果的です。このため、小規模な業務を素早く効率化したいケースでは、ノーコード型が圧倒的に早く効果を発揮しやすく、導入効果を迅速に実感できるメリットがあります。

3.人件費や開発・運用コストを抑えられる

ノーコードRPAツールは仕組みがシンプルで直感的な操作が可能なため、自社の社員だけでロボットを開発・修正できます。そのため、外部業者や専門エンジニアに依頼する必要がなくなり、外注費用や人件費を抑えることができます。また、導入後の運用やメンテナンスも社員自身が対応できるため、長期的に運用コストを削減できる点も大きなメリットです。

4.現場手動で業務変更にも柔軟にスピーディに対応できる

業務内容は変化するものであり、その変化に迅速に対応できないと、人による作業が発生し、処理が遅れたりミスが起きたりする可能性があります。ノーコードRPAなら、現場の担当者自身がロボットを作成・変更できるため、新しい業務が追加されたり、手順が変わったりしても、すぐにロボットを調整できます。一般的にこうした変更はIT部門や外部業者に依頼すると対応に時間がかかりますが、ノーコード型であれば現場が主体となってスピーディに対応できるため、業務を止めることなく柔軟に自動化を進められるのです。

5.運用・保守が容易

ノーコードRPAの場合、日々の運用や保守作業を現場の担当者が容易に行うことが可能です。業務で問題が発生した場合でも、専門家に頼らず現場社員がすぐに修正・調整できるため、問題が起きたら迅速に対応でき、運用の負荷を最小限に抑えることが可能です。また、定期的なロボットのメンテナンスも簡単に行えるため、業務の安定性が高まり、長期的に安定して自動化を継続できるようになります。

ノーコードRPAのデメリット

ノーコードRPAツールはシンプルで使いやすいため、一般的な条件分岐などの基本的な処理は問題なく対応できます。しかし、業務に合わせて細かな要求仕様を満たすために独自の機能を追加したり、特別な処理を組み込んだりといった自由度や拡張性が求められる場合には、対応が難しくなることがあります。

特に業務専用にシステムをカスタマイズしたり、将来的に大きく拡張する計画があったりする場合は、ノーコード型では限界があるため、ローコード型やプロコードのRPAのほうが適しているケースもあります。

【徹底比較】ノーコード、ローコード、プロコード型RPAとの違い

RPAツールを比較検討するうえで、まず知っておきたいのが「ノーコード」「ローコード」「プロコード」の3つのタイプがあるということです。すべてのRPAがノーコードツールではありません。また、それぞれに得意な領域や向いているユーザーが異なるため、自社の体制や業務に合ったタイプを選ぶことが重要です。まずは、それぞれの特徴をしっかり押さえましょう。

ローコードRPAツールとは

「ローコード(Low-Code)RPA」とは、基本的にはノーコードと同様に画面上の直感的な操作でロボットを作成しつつ、必要に応じて最小限(Low)のコードを記述することで、より柔軟なカスタマイズが可能なRPAツールです。

用意された機能だけでは対応しきれない処理や、複雑な業務ロジックが必要な場面でも、スクリプトの追加により柔軟に対応できるのが特徴です。

ノーコードの手軽さとプロコード型の自由度を兼ね備えた“いいとこ取り”のタイプであり、多少の技術知識を持つ業務担当者や情報システム部門の担当者が、より高度な自動化を進める際に適しています。

ローコードRPAが向いている業務とは?

業務フローがやや複雑だったり、API連携などノーコードでは対応しきれない要件が求められる場面で、ローコードRPAは力を発揮します。

現場主導で自動化を進めながら、必要な部分だけコードで柔軟に対応できるため、中規模以上の業務や、業務部門とIT部門が連携できる組織に向いています。

ローコードRPAの注意点

部分的にコード記述が必要になるため、完全なノンプログラマーにはややハードルが高くなります。

また、開発の自由度がある反面、誰でも容易に修正できるとは限らないため、最低限のITリテラシーを持った担当者が社内にいることが前提となります。属人化を防ぐためにも、ロボットの設計・仕様を文書化してチーム内で共有することが重要です。

プロコード(フルコード)RPAツールとは

「プロコード(Pro-Code)RPA」とは、全面的にプログラミングコードを記述してロボットを開発する、最も本格的なRPAツールで、「フルコードRPA」とも呼ばれます。

PythonやC#などのプログラミング言語を使ってゼロからロボットを構築するため、高度な専門知識が必要になりますが、その分、柔軟性や拡張性は非常に高く、基幹システムとの連携や大規模かつ複雑な業務プロセスの自動化など、原理的にはほぼすべての業務に対応できます。

プロコードRPAが向いている業務とは?

たとえば、会社の基幹システムと連携させたいケースや、複数の拠点や部門にまたがる業務を一括で自動化したいといった、大規模かつ複雑な業務に対してプロコードRPAは最適です。

長期的な運用を前提とし、安定性や拡張性を重視した自動化基盤を構築したい企業に向いています。

プロコードRPA導入時の注意点

プログラミングスキルが必要になるため、開発や運用は基本的にIT部門または外部の専門エンジニアが担うことになります。その分、初期構築や保守にかかる工数・コストが大きくなる点に注意が必要です。

導入効果を最大限にするためには、業務部門との連携や要件の明確化、綿密なプロジェクト設計が求められます。

ノーコード・ローコード・プロコードの違いを比較

ノーコードはコード不要で誰でも直感的に使えるタイプ、ローコードは基本は画面操作で、必要に応じて一部コードを追加できるタイプ、プロコード(フルコード)はすべてをコードで開発する自由度の高いエンジニア向けのタイプです。

3つのタイプがどう違うのかを分かりやすく料理に例えるなら、ノーコードは「誰でも美味しく作れる料理キット」、ローコードは「少しだけ自分流にアレンジできる味付け調整可能な料理キット」、プロコードは「材料とレシピを元にゼロから作る本格料理」といったイメージです。下記にそれぞれの違いが簡単にわかる比較表を作成しました。

| 比較項目 | ノーコードRPA | ローコードRPA | プロコードRPA |

|---|---|---|---|

| プログラミング知識 | 不要 | 基本的に不要だが一部基礎的な知識が必要 | 必須 |

| 開発スピード | 非常に速い | 速い | 時間がかかる |

| 開発の自由度 | △ 提供機能の範囲内 |

〇 ある程度の拡張が可能 |

◎ 非常に高い |

| 主な対象ユーザー | 現場の業務担当者 | 現場担当者と情報システム部門 | ITエンジニア、開発者 |

| コスト感 | 低 | 低~中 | 高 |

| 向いている業務 | 個人の定型業務、部門内の単純作業 | 複数のアプリを跨ぐ業務 | 全社規模、基幹システム連携、複雑な業務 |

コード知識の必要度

ノーコードはプログラミング不要で、マウス操作だけでロボットを作れるため、IT知識がない人でも使えます。ローコードは基本的に直感操作で使えますが、少し複雑な処理をしたいときには簡単なスクリプトの記述が必要です。プロコード型はすべてをコードで組む必要があり、専門的な開発スキルが求められます。

求められるスキル

ノーコードは業務の流れを理解していれば操作でき、現場担当者でも扱えます。ローコードはITリテラシーや最低限のプログラミング知識が求められるため、理解する力が求められます。プロコード型はエンジニア向けで、プログラミングやシステム構築のスキルが不可欠です。

開発の自由度と対象ユーザー

ノーコードは自由度は低いものの、操作が簡単で小規模業務に向いています。ローコードは一部コードで補えるため柔軟性があり、中規模業務や技術に明るい担当者に適しています。プロコード型は自由度が非常に高く、専門のITエンジニアのための本格的なツールです。

どのタイプが最適かは、業務の内容や社内の体制によって異なります。まずは自社に合ったスタイルを見極めることが重要です。

自社に合ったノーコードRPAツールの選び方

ノーコードRPAツールは、操作が簡単な反面、ツールごとに機能や使いやすさ、サポート体制などに違いがあります。導入後に「思っていたのと違った」とならないよう、以下のポイントを押さえて、自社に合ったツールを選びましょう。

無料トライアルでツールの操作性(UI/UX)をチェック

ノーコードRPAは現場の担当者が直接使うケースが多いため、誰でも迷わず操作できる直感的なUIかどうかが重要なポイントです。

ほとんどのRPAツールには無料トライアルが用意されているため、トライアル時に社内の担当者に操作してもらい、画面のわかりやすさや使い勝手を事前に確認しておくと安心です。操作が難しかったり思った通りに動かなかったりした場合、導入後に使われなくなるリスクがでてきてしまいます。

また、トライアル時では単に操作感を確認するだけでなく、実際の業務を自動化できるか、自社で使っている業務アプリ上で問題なく動作するかどうかも必ず試しておきましょう。実運用を想定した検証をしておくことで、導入後のギャップを防ぐことができます。

サポート体制の充実度を確認する

導入時や運用中に困ったときに、すぐに相談できるサポート体制が整っているかどうかも重要なポイントです。特に日本企業で利用する場合は、日本語のマニュアルやヘルプページ、国内で対応してくれる問い合わせ窓口があるかを確認しましょう。

操作でつまずいたときにサポートが受けられるかどうかで、ツールの定着率は大きく変わります。

連携したい外部アプリケーションに対応しているか

ExcelやGoogle Workspace、SFA/CRM、会計ソフト、勤怠システム、キャッシュレス決済サービスなど、日常的に使っている業務システムとRPAツールが連携できるかどうかは、ツール選定の重要なポイントです。連携できるアプリケーションが多ければ多いほど、自動化できる業務の幅が広がり、導入効果も高まります。逆に、対応していないアプリが多いと、自動化の範囲が限定され、期待していた効率化が十分に得られない可能性があります。

ベンダーに問い合わせる際は、実際にそのアプリとの連携実績があるか、具体的にどのような操作が可能かを確認してみると安心です。

料金体系と費用対効果を検討する

ノーコードRPAツールは、機能やライセンス体系によって料金に大きな差があります。初期費用や月額費用だけでなく、同時に何人まで利用できるか、ロボットの数に制限があるかなども確認しましょう。また、自動化によって削減できる人件費や工数と比べて、費用対効果が見合っているかを冷静に判断することが大切です。

ノーコードのRPAツールとは?まとめ

ノーコードRPAツールは、プログラミングの知識がなくても誰でも簡単に業務の自動化ができるツールです。操作は直感的で分かりやすく、現場の担当者が自ら業務改善に取り組める点が大きな特長です。

特に、定型的なルーティン作業やExcelを使った業務など、小~中規模かつ繰り返しの多い業務に向いており、ITリソースが限られる中小企業でも導入しやすいのが魅力です。

ただし、ツールによって操作性や機能、対応アプリ、サポート体制などに違いがあるため、トライアルやベンダーへの確認を通じて、自社に合ったツールを見極めることが重要です。

まずは、自動化したい業務の内容や現場のスキルレベルを整理し、導入目的に合ったRPAツールを選びましょう。

ノーコードのRPAなら「RoboTANGO」がおすすめ

プログラミング知識がないけれど、RPAを導入してみたいという企業にとって、操作がわかりやすいノーコードRPAツールを選ぶことはとても重要です。

「RoboTANGO(ロボタンゴ)」は、実務担当者でも直感的に使えるノーコードのRPAツールです。録画機能付きで、人がパソコン上で操作した作業をそのまま録画して記録するだけで、自動的にRPAロボットを作成することができます。複雑な設定や専門知識は必要なく、誰でも簡単にロボットを作成いただけます。

また、RoboTANGOはフローティングライセンス方式を採用しており、1ライセンスを複数人で共有して利用することができます。たとえば、午前中は総務部、午後は経理部が同じライセンスでロボットを作成・実行するといった柔軟な使い方が可能です。ユーザーごとに個別のライセンスを用意する必要がないため、コストを抑えながらRPA活用を進めることができます。

「すぐに業務に使えるRPAを探している」「現場で自分たちの手で使いこなしたい」といった企業にとって、RoboTANGOはおすすめです。