定型業務とは?定義と特徴

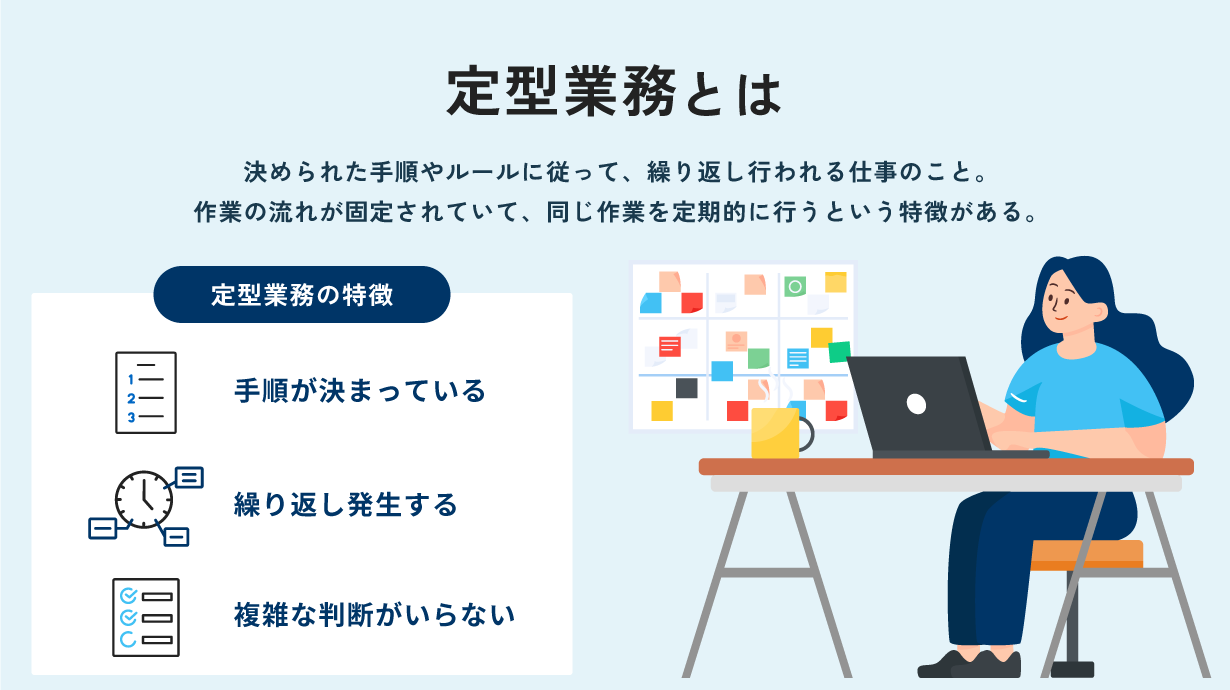

「定型業務」とは、手順やルールが毎回決まっていて、誰がやっても同じ結果になる、決まりきった作業を指します。複雑な判断や工夫が必要なく、毎日・毎週・毎月など一定の周期で同じ作業を繰り返すため、パターン化されているのが特徴です。

料理に例えると、レシピ通りに調理すれば誰でも同じ味のカレーが作れるようなものです。材料を切る、炒める、水を加えて煮込む、ルーを入れるといった手順が決まっていて、特別な技術や経験がなくても安定して同じ結果を出せます。このようにマニュアル化や標準化が容易な作業が、定型業務のイメージです。

ビジネスにおける代表的な定型業務には、「毎月の給与計算」「請求書の作成・送付」「売上データの入力・管理」「注文書や伝票の処理」「勤怠データの入力」などが挙げられます。これらの業務は、業種や企業規模にかかわらず広く存在しているため、効率化や自動化を目的とした取り組みの対象として注目されています。

定型業務の具体的な特徴と判断するための3つのチェックポイント

定型業務には次のような特徴があります。自分の仕事に当てはまるかチェックしてみましょう。

手順(ルール)が決まっている

定型業務は、作業の順序や方法が明確に定められていて、担当者が変わっても毎回ほぼ同じ手順で行われます。マニュアルやルールに沿って業務が進むため、結果も一定になります。そのため、業務の進行が安定しやすく、誰でも比較的短期間で習得できることが特徴です。

繰り返し発生する

定型業務は一度限りの業務ではなく、毎日・毎週・毎月・四半期ごとなど、一定のサイクルで同じ作業が発生します。例えば「毎日のデータ入力」や「毎朝のメール確認」「毎週の売上レポート作成」「毎月の給与計算」のように、定期的に発生するのが定型業務の典型的な例です。

複雑な判断がほとんどいらない

定型業務の多くは、担当者個人の経験や判断、専門知識や創造性を必要としません。「Aの場合はBをする」「Xの場合はYをする」というように、あらかじめルールや手順が明確に定められているため、決められた作業基準に沿って作業するだけで、誰が担当しても同じ結果を出せます。

例えば、「マニュアル通りにデータを入力する作業」や、「チェックリストを見ながら書類の確認を進める作業」などがこれに当てはまります。

一方で、定型業務とは反対の、過去の経験やコミュニケーション能力、創造力といった、ルール化できない人間ならではの複雑な判断が必要なのが「非定型業務」と言われる業務です。次の章で非定型業務について詳しく解説します。

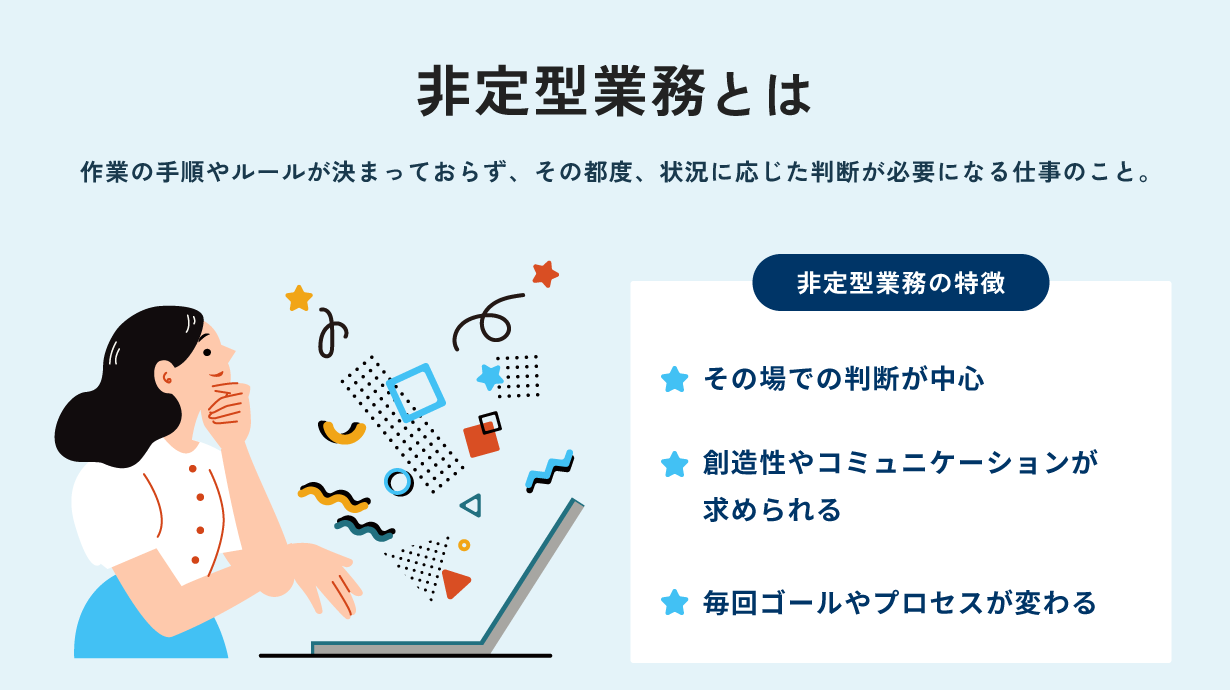

非定型業務とは?

「非定型業務」とは、毎回状況が異なり、マニュアルやルールだけでは対応が難しい業務のことです。その時々の状況に応じて臨機応変な対応や、自分自身の経験や専門的な判断、コミュニケーションが求められるという特徴があります。

例えば、飲食店をイメージしてみましょう。

店が混んできて、予想よりも多くのお客さんが入ってきました。この場合、「席の割り振りをどうするか」「スタッフの配置をどう変えるか」「料理の提供順序をどう調整するか」など、その場で状況を見て判断する必要があります。こうした「状況に応じて判断を伴う仕事」が非定型業務の代表的な例です。

ビジネスシーンでも非定型業務は数多くあります。具体的には、「新商品やサービスの企画立案」「顧客からのクレーム対応」「突発的なトラブルへの対応」「プロジェクト管理やチームのマネジメント業務」などが挙げられます。非定型業務は状況が毎回異なり、担当者の経験やスキル、専門知識によって成果やプロセスが大きく左右される傾向があります。

定型業務と非定型業務の違い

ビジネスにおける仕事(業務)は、大きく「定型業務」と「非定型業務」の2つに分けられます。この2つの違いは、作業が決まったパターン通りなのか、その都度考えて対応する必要があるかによって区別されます。

定型業務と非定型業務の違いについて、以下に比較表を作成しました。

| 定型業務 (Routine Work) |

非定型業務 (Non-Routine Work) |

|

|---|---|---|

| ルール・手順 | 決まっている | 決まっていない |

| 判断 | 不要・シンプル | 複雑 |

| 繰り返し | 多い | 少ない |

| 引継ぎ | 簡単 | 難しい |

| 求められるもの | 正確さ・スピード | 創造性・経験・交渉力 |

| 自動化との相性 | ◎ とても良い |

✕ 苦手 |

つまり、決まった作業を繰り返すのが「定型業務」、その場に合わせて柔軟に考える必要があるのが「非定型業務」です。業務改善を進める際には、この2つを区別して考えることが重要になります。

定型業務がもたらす課題・デメリット

定型業務がもたらす課題・デメリットとして、主に「業務の属人化」「ヒューマンエラーの発生」「従業員の精神的負担とやりがいの低下」の3つが挙げられます。それぞれ詳しく説明いたします。

業務の属人化

定型業務は手順が決まっているため、最初は誰でも対応できるように見えます。しかし、長く同じ人が担当すると、その人しか業務の細かな流れを知らない状況(属人化)が起こります。そのため、担当者が突然休んだり退職したりすると、他の人がすぐに対応できず、業務が止まったり、混乱が起きたりするリスクがあります。

ヒューマンエラーの発生

定型業務は単純で似たような作業が繰り返されるため、集中力が続きにくく、注意力が低下しやすくなります。その結果、入力間違いや確認漏れといった人為的ミス(ヒューマンエラー)が発生しやすくなります。こうした小さなミスが積み重なると、最終的には顧客や会社の信用に影響することもあります。

従業員の精神的負担とやりがいの低下

定型業務は毎日・毎週・毎月など一定のサイクルで同じことを繰り返すため、作業者にとっては単調で飽きやすいという問題があります。業務量が増えるほど、作業の負担やストレスを感じやすくなり、仕事への意欲ややりがいが低下してしまうことがあります。その結果、モチベーションが下がり、離職や人材不足にもつながる恐れがあります。

【部門別】定型業務の具体例15選

部門ごとに、よくある定型業務の代表例をまとめました。自社の業務を見直し、どの業務が定型化されているか参考にしてください。

経理部門における定型業務の例

経理業務は、日々数字や書類を扱う場面が多く、繰り返し発生する作業が多いため、特に定型業務が集中しやすい部門です。月末月初や決算期など、業務の繁忙期があらかじめ決まっているため、効率的にこなすことが求められます。

主な業務としては、請求金額と実際の入金内容を照らし合わせる「入金確認」や、取引明細の突合・消込といった作業が挙げられます。これらの業務はルールに沿って正確に処理する必要があり、確認の手間や手数が多くなりがちです。また、口座振替に関する処理や、取引先から届く紙の請求書・注文書などをもとにした手入力業務も多く、紙とデジタルが混在した状態での処理も日常的に発生しています。

経理部門では「決められた形式で、正確に、繰り返し行う」業務が多く、以下のような定型的な作業が日々の業務の中に数多く存在しています。

発注書関連の処理

仕入先への商品の発注や、受け取った発注書のデータ入力、管理、保管などを行います。ルールやフォーマットが決まっているため、定型業務の代表例と言えます。

請求書の処理業務

取引先から届く請求書を確認して支払い手続きを行ったり、自社からの請求書を作成して送付したりする作業です。毎月繰り返し発生するため、パターン化されています。

経費精算業務

社員が業務で使った経費(交通費や接待費など)の領収書を確認し、申請内容に問題がなければ決まった手順に従い支払い処理を行います。

帳票作成・仕訳入力業務

決められたフォーマットに沿って、売上や経費などのデータを会計ソフトに入力し、帳票や決算書を作成する業務です。毎月のルーティン作業として定型化されています。

店舗や施設ごとの売上管理

各店舗や施設から報告された売上データを定期的に集計し、データベースに入力して管理します。日々または週ごとなど、頻繁に繰り返される業務です。

営業部門における定型業務の例

営業部門では、商談などの顧客とのやり取りだけでなく、見積書や注文書の作成、受発注処理、対応履歴の記録、定期的な報告書の作成など、内容がある程度パターン化されて同じ手順で処理する定型業務も多いです。

営業活動そのものとは異なり、成果には直接つながりにくい一方で、一定の時間と手間がかかるため、効率よくこなすことが求められます。このように、営業部門では「対外的な業務」と「社内事務的な作業」の両方が日常的に発生し、その中に多くの定型業務が含まれています。

顧客リストの更新

顧客情報を最新の状態に保つため、住所変更や担当者変更などを定期的に確認・更新する作業です。決まった項目を一定のサイクルで更新するため定型化されています。

見積書・契約書作成

営業活動に伴う見積書や契約書を、社内のフォーマットに沿って定期的に作成し、送付・保管します。手順がマニュアル化されているため定型業務になります。

営業日報の作成・提出

毎日または週ごとに決まった形式でその日の営業活動を記録し、上司やチーム内に報告する業務です。入力する内容や形式があらかじめ決められています。日報をダウンロードする側としても毎日決まったタイミングでダウンロードするため、定型業務といえるでしょう。

人事・総務部門における定型業務の例

人事・総務部門では、社員情報の管理や社内手続きの対応など、定期的に繰り返される業務が多く、定型化しやすい傾向にあります。

特に人事部門では、身分証明書・履歴書・雇用契約書といった紙文書を扱う機会やデータ集計業務が多く、それに伴うデータ入力やチェック作業など、手間のかかる定型業務が多く残されているのが現状です。例えば以下のような業務が定型業務として挙げられます。

勤怠管理・給与計算

社員の出勤・退勤時間や残業時間、休暇申請などの勤怠データを毎月決まった手順で集計し、それに基づいて給与を計算します。月単位で繰り返される代表的な定型業務です。

入退社手続き

社員が入社・退社する際の書類作成や、社会保険の手続き、アカウント発行・削除などを決められた手順で進めます。マニュアル化されている業務です。

人事情報の更新

住所変更や扶養家族の追加、氏名の変更など、社員から申請があった際に人事システムへ情報を反映させる業務です。決まった申請書や入力項目に従って処理を行うため、内容や手順が固定されており、定型業務に該当します。

備品管理・発注業務

事務用品や消耗品などの在庫を定期的にチェックし、不足しているものをルールに従って発注します。頻繁に行われる業務のため、手順が定型化されています。

マーケティング部門における定型業務の例

マーケティング部門は企画立案やコンテンツ制作など、クリエイティブな業務が多いイメージがありますが、その一方で、日々発生する定型業務も少なくありません。

例えば、問い合わせ情報やセミナー参加者などのリード情報を決まったフォーマットでシステムに登録したり、広告の成果やアクセス解析などのデータをもとに、レポートを作成したりする業務が挙げられます。

このように、マーケティング部門では創造性を求められる業務と並行して、情報の整理や数値管理などの事務的な作業も多く存在しています。

問い合わせのリード登録

問い合わせフォームやシステム経由でくる顧客や見込み客(リード)からの問い合わせ情報を、社内の顧客管理システム(CRM)に決められた手順で入力・登録します。これにより営業やサポートチームがスムーズにフォローできるようになります。内容や方法が一定なので、定型業務に分類されます。

レポート作成

広告やメール配信、ウェブサイトの訪問者数など、マーケティング活動の成果を定期的に決められたフォーマットでレポートにまとめます。週次や月次で同じデータを取りまとめるため、繰り返し発生する定型業務です。

競合情報や口コミの収集

競合他社のWebサイトや口コミサイト、SNSなどから、定期的に情報を収集・整理する作業です。手順やチェック項目があらかじめ決まっていることが多く、週次や月次で繰り返し行われるため、定型業務として扱われます。

定型業務を効率化する主な方法5つ

定型業務を効率化する方法には、主に「業務フローの見直し」「テクニックの活用」「生成AIの活用」「RPAツールやAI-OCRの自動化ツールの活用」「アウトソーシングの活用」の5つの方法が挙げられます。

1.業務フローの見直し

定型業務を効率化するには、まず業務の流れ(フロー)を整理して見直すことが大切です。「どの作業を誰が担当しているのか」「どこに無駄や重複があるのか」を洗い出して業務の棚卸を行うことで、課題が見える化され、不要な作業や非効率な手順を見つけて改善につなげることができます。課題が明らかになったら、優先順位をつけて、具体的な改善方法を検討していきます。

たとえば、紙でやりとりしていた申請業務をデジタル化したり、一人の従業員が属人的に行っていた作業を、マニュアルを整備して標準化したり、システムで自動化したりすることで「誰でも対応できるようにする」といった見直しが効果的です。

こうした改善により、業務の無駄や属人化を解消し、全体の効率を大きく高めることができます。

2.テクニックの活用

毎日の業務を効率化するには、Excelの関数やショートカットキー、マクロなど、すぐに実践できるテクニックの活用が効果的です。

たとえば、VLOOKUP関数を使えば顧客や商品データの照合を一瞬で行うことができ、ショートカットキーを覚えるだけでも作業速度は格段に向上します。さらに、Excelマクロを使えば、毎日同じ作業をボタンひとつで自動実行することも可能です。

また、ある程度ITスキルのある中級者になれば、Accessを使って複数のデータを一元管理・集計したり、Pythonを使ってデータの加工やファイル操作を自動化したりすることもできます。こうしたツールを適切に使い分けることで、定型業務の効率化に大きく貢献できます。

3.生成AIの活用

近年、「ChatGPT」や「Gemini」「Claude」などの生成AIを使った業務効率化が注目されています。生成AIとは、入力された内容に対して自動で文章を作成したり、要点をまとめたり、アイデアを出したりしてくれる人工知能のことです。

定型業務の中でも、特に文章作成や資料作りに関わる作業との相性が良く、たとえば以下のような場面で活用できます。

- 毎回似たような内容になる「お知らせメール」や「問い合わせ対応文」の作成

- イベントやキャンペーンの案内文のたたき台づくり

- 作成済みの資料の要約やポイント整理

- 報告書やレポートの構成案・見出し案の提案

- 商談や会議の音声データの文字起こし・要約・ToDoの作成

上記のように、人がゼロから考えて作ると時間がかかる文章も、生成AIを使えば短時間でたたき台を作ることができ、そこに人の手で調整や修正を加えるだけで済むようになります。

例えば、ChatGPT、Gemini、Claudeでは、人間と自然な対話形式で、文章の作成、要約、翻訳、アイデアの壁打ち、情報収集、簡単なプログラミングなど、幅広い知的作業をこなします。

tl;dv(ティーエルディーブイ)は、Google MeetやZoomなどのオンライン会議を自動で録画し、AIが文字起こしと要約を作成してくれますので、議事録作成の手間がゼロになります。

Gamma(ガンマ)は、簡単なキーワードや指示文を入れるだけで、AIがデザイン性の高いプレゼンテーション資料やWebページ、ドキュメントを自動で生成します。プレゼン資料の草案作成や企画書の作成に役立ちます。

Notion AIは、ドキュメント作成ツール「Notion」に組み込まれたAIです。ページ内の情報を使って、文章の続きを書いてくれたり、要約や翻訳、タスクの洗い出しをしてくれます。

最近話題のGenspark(ジェンスパーク)は、複数の情報源(Webサイトなど)をAIが横断的に調査・分析し、一つのレポートとしてまとめてくれるリサーチ特化型のAIです。

Midjourney(ミッドジャーニー)は、テキスト(文章)で指示するだけで、AIがプロ並みの高品質な画像を生成します。

こういったAIを使うことにより、単純作業の負担を軽減しながら、担当者はより重要な業務や判断が必要な仕事に集中できるようになります。今では、定型業務の一部は生成AIとの“協業”によって、より効率的に進められる時代になっています。

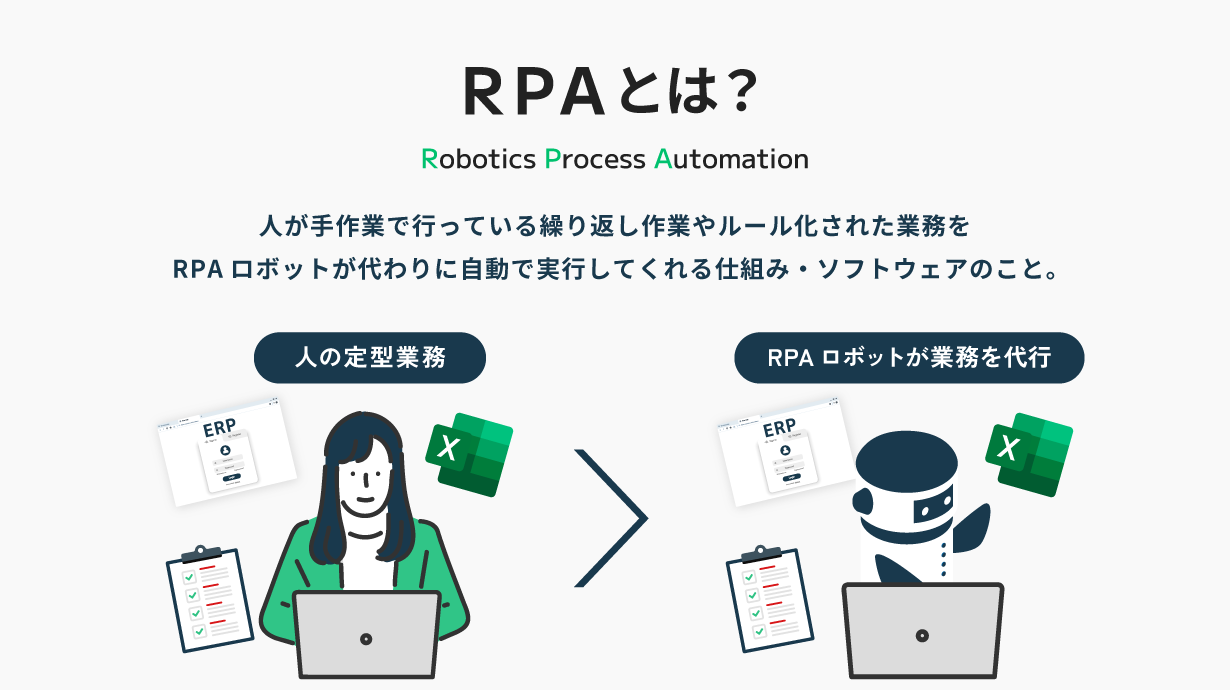

4.RPAツールやAI-OCRの自動化ツールの活用

RPAツールを活用

RPA(アールピーエー)とは、「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略称で、パソコン上で行う繰り返し作業をロボットが代行する自動化技術です。人が手作業で行っている操作をRPAロボットが記憶し、同じ手順を正確に再現することで、業務を効率化します。

たとえば、Excelから別のシステムへのデータ入力、データの集計・加工、ファイル名の変更や保存、複数サイトの情報取得、さらにはシステム間のデータ連携など、さまざまな業務プロセスを自動化できます。

RPAは24時間365日稼働可能なため、人が働いていない時間帯でも処理を進めることができ、業務全体のスピードアップにも貢献します。あらかじめ決められたルールに沿って動作するため、人的ミスを防ぎながら、定型業務を安定して処理できるのも大きな特長です。

近年では、ノーコード型のRPAツールも多く登場しており、専門的なIT知識がなくても、実務担当者自身がロボットを作成・運用できるようになってきています。

AI-OCRサービスを活用

AI-OCRは、従来のOCR技術に人工知能(AI)を統合した進化版のOCR技術で、紙やPDFに記載された文字を高精度で読み取り、自動でテキストデータ化してくれる仕組み・サービスのことです。従来のOCR技術よりさらに読取精度が高く、手書き文字をはじめ、非定型帳票、歪んでいたり傾いたりしている書類なども読み取ることが可能です。

請求書・注文書・納品書や契約書などの紙文書やPDFファイルのデータ化を自動化できるため、入力ミスや作業時間を大幅に削減できます。

RPAとAI-OCRは、それぞれ単体でも業務効率化に貢献するツールですが、組み合わせて活用することで、自動化の幅と効果をさらに広げることができます。

たとえば、紙やPDFなどの帳票類をAI-OCRで高精度にテキストデータ化し、そのデータをもとにRPAが各種システムへ自動で入力するというように、入力から登録までの一連の業務プロセスをまるごと自動化することが可能になります。

2つを組み合わせることで、手作業による入力ミスや確認作業の負担を大きく減らし、業務全体を大幅に効率化することができます。

5.アウトソーシングの活用

自社で定型業務を行うのが負担になっている場合、その業務を外部の専門会社に委託(アウトソーシング)することも有効です。

例えば、大量のデータ入力や、帳票作成、コールセンター業務など、専門性が比較的低く繰り返しの多い業務は、外部委託に適しています。

アウトソーシングには主に「BPO」と「BPS」の2つの形態があります。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

定型業務をまるごと外部に委託する形態です。たとえば、データの転記作業、経理処理や人事・給与計算、電話の受付対応、カスタマーサポート業務など、あらかじめ決まったフローで進める業務を専門会社に任せることで、社内の負担を大きく軽減できます。

BPS(ビジネス・プロセス・サービス)

BPOを進化させた形態で、委託された業務をそのまま行うのではなく、RPAやデータ連携ツール、生成AIなどのツールを委託先が活用し、より効率的に処理します。

例えば、データ入力業務であれば、人が手作業で行うのではなく、自動化ツールを使って高速かつミスの少ない処理に置き換えるといった形です。

単なる作業代行ではなく、業務のクオリティ向上や作業時間の大幅短縮を含めて提供される点がBPSの特徴です。

アウトソーシングを活用することで、社内の人手不足を解消し、従業員が企画や戦略立案、クリエイティブ業務、顧客対応などより重要な業務に集中できる環境を整えることができます。特に、慢性的な人材不足に悩む企業にとっては、有効な業務改善策の選択の一つです。

「定型業務とは」まとめ

定型業務は「手順が決まっていて、繰り返し行う作業」であり、日常の業務の中に数多く存在しています。こうした業務はそのままにしておくと、属人化やヒューマンエラー、担当者の負担増といった課題を生む一方で、業務フローの見直しやツールの活用、アウトソーシングなどを通じて効率化しやすい分野でもあります。

どんな業種・職種であっても、定型業務は必ず存在します。これからの少子高齢化が進む中で、人材不足やリソース不足はますます深刻になっていくことが予想されます。だからこそ、定型業務をいかに削減・効率化できるかは、企業全体の生産性を左右する重要なテーマです。

まずは業務の棚卸しを行い、どの業務が定型化されているのかを把握するところから始めてみましょう。そして、人が本来注力すべきコア業務に集中できる体制を整えることが、これからの組織づくりにおいて不可欠です。

RPAなら「RoboTANGO」、AI-OCRなら「DX Suite」がおすすめ

定型業務を自動化する手段として代表的なのが「RPAツール」ですが、その中でも、現場の実務担当者が使いやすく、操作がシンプルな国産ツールとして業種・職種問わずさまざまな企業に導入されているのが「RoboTANGO(ロボタンゴ)」です。

プログラミングの知識がなくても、業務の手順を録画するだけでRPAロボットを簡単に作成できるのが特長で、初めてのRPA導入にも適しています。さらに、無料トライアル期間(3週間)から実業務の自動化に向けたロボット作成のサポートが受けられるため、実運用までの立ち上がりがスピーディーです。

AI-OCRサービスは、AI技術を活用した高精度な文字認識が特長の「DX Suite(ディーエックス・スイート)」がおすすめです。活字はもちろん手書き文字や多言語、定型帳票や非定型帳票など幅広い紙文書に対応しております。

「DX Suite」はAI inside 株式会社が開発しており、スターティアレイズは「DX Suite」の販売から導入・運用支援までを担うコンサルティングパートナーとして活動しています。導入後も弊社による手厚いサポートを提供しております。

RPA×AI-OCRを現場で無理なく活かすためには、扱いやすさと導入後の支援体制が整ったツールを選ぶことがポイントです。

「属人化の解消」や「業務の標準化・効率化」に取り組みたい企業様は、お気軽にお問い合わせください。