業務改善とは?

業務改善とは、企業や組織が日々行っている業務プロセスや作業内容を見直し、効率化や生産性向上、コスト削減を図る取り組みのことです。業務改善の目的は、無駄を省き、作業をスムーズに進めることで、品質や顧客満足度を向上させ、組織全体の競争力を高めることにあります。

具体的な方法には、業務フローの見直し、ITツールや自動化技術の導入、従業員のスキル向上や役割分担の最適化などがあります。また、業務改善は一度きりの取り組みではなく、継続的に進めることが重要です。これにより、組織の柔軟性や効率性が向上し、環境の変化にも対応しやすくなります。

業務改善の必要性・重要性

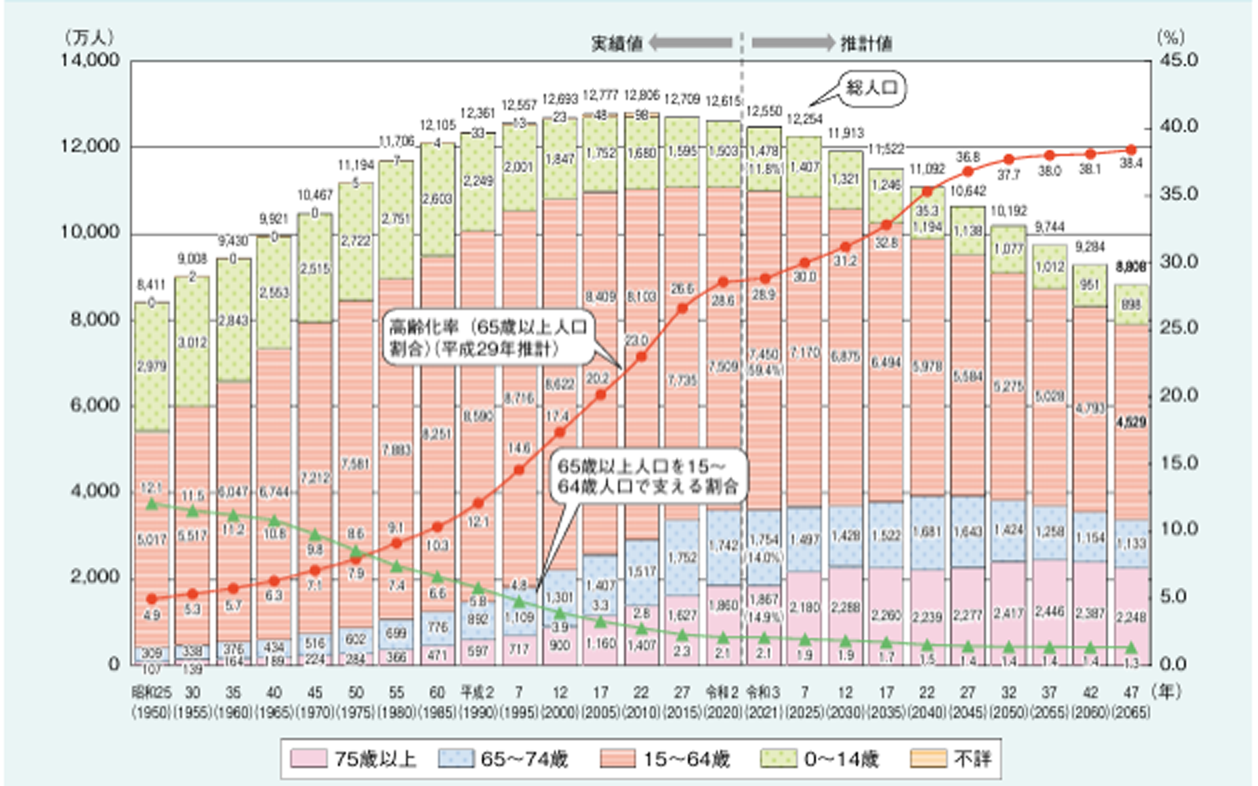

昨今の日本企業が直面している大きな課題の一つは、生産年齢人口の減少による人手不足です。総務省のデータによると、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は年々減少しており、2010年で8000万人以上だった生産年齢人口が、2030年には6700万人ほどになると予測※されています。これにより、多くの企業が十分な人員を確保できず、業務の効率低下や負荷の偏りが問題となっています。

※(出典)内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」

さらに、働き方改革が進む中、長時間労働の是正やワークライフバランスの向上が求められており、効率的な業務プロセスの構築が急務となっています。この背景には、従業員のモチベーション低下や健康リスクを軽減するための取り組みが必要であり、業務の見直しによる負担軽減が不可欠です。

また、リソース不足に加えて、競争環境の激化や技術革新のスピードが増していることも課題ですが、これに対応するためには、限られた人材と資源を有効活用し、生産性を最大化する必要があります。具体的には、業務の無駄を排除し、デジタルツールや自動化技術を活用することで効率を高めることなどが挙げられます。

こうした課題を背景に、業務改善は単なる効率化ではなく、組織全体の競争力強化と持続可能な成長を実現する鍵となっています。業務プロセスを見直し、負荷を軽減することで、従業員が戦略的または創造性のある業務に取り組める環境を整え、変化に柔軟に対応できる体制を構築することが重要です。特に中小企業においては、限られたリソースを最大限に活用する業務改善が、企業の存続と成長を支えるためにも重要です。

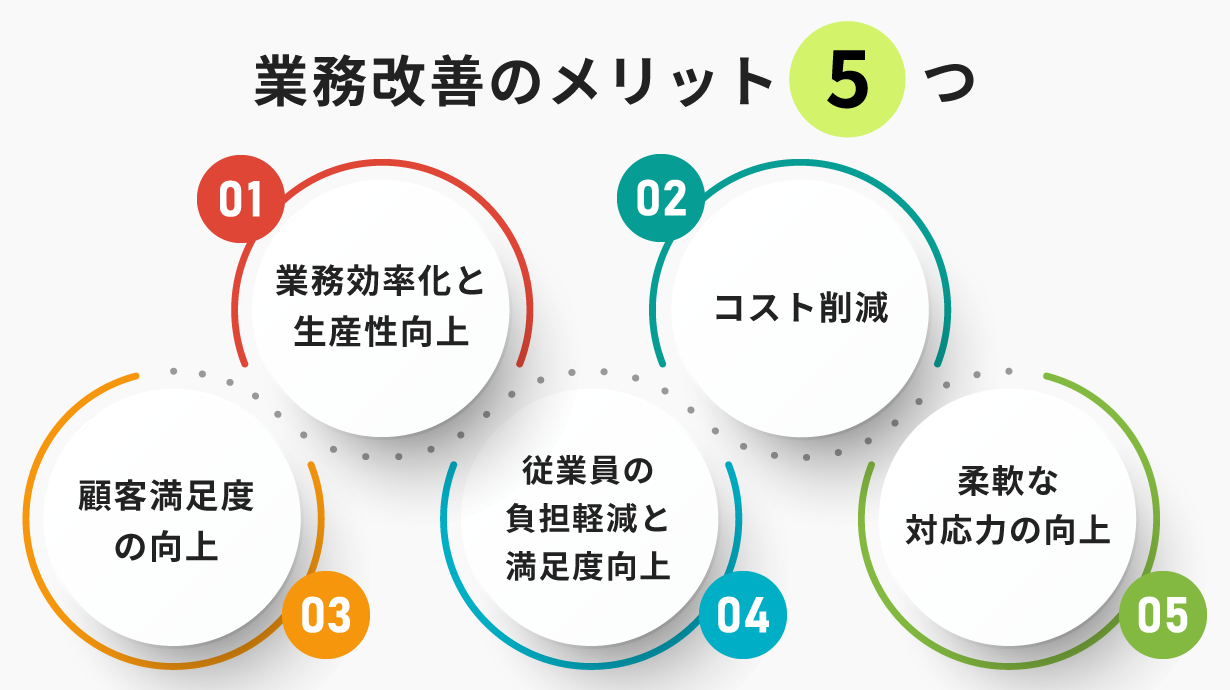

業務改善のメリット

1.業務効率化と生産性向上

業務改善の最大のメリットは、効率化を通じて生産性を向上させる点です。

非効率な作業や無駄な手順を排除し、業務フローを合理化することで、同じリソースでより多くの成果を出せるようになります。例えば、手作業で行っていたデータ入力をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入して自動化することで、処理速度が大幅に向上し、エラーも減少します。このように、業務改善は「少ないリソースで高いパフォーマンス」を実現します。

2.コスト削減

業務改善により、無駄なプロセスや重複作業が解消され、運営コストの削減が可能になります。

例えば、紙の資料をデジタル化して印刷コストや保管コストを削減したり、作業時間の短縮で人件費を抑えたりする効果があります。

また、適切なリソース配分が可能になり、重要な業務や戦略的投資に予算を集中できるようになります。コスト削減は単なる節約にとどまらず、企業の収益構造を健全化する基盤となります。

3.顧客満足度の向上

業務改善によって、顧客対応の迅速化やサービス品質の向上が実現します。

例えば、注文処理や問い合わせ対応を効率化することで、顧客からの信頼を得やすくなります。また、業務フローを見直して納期短縮やクレーム対応の精度を高めることで、顧客体験が向上します。顧客満足度の向上は、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得につながり、企業の成長に直結します。

4.従業員の負担軽減と満足度向上

効率化された業務プロセスは、従業員の業務負担を軽減します。単調で手間のかかる作業が削減されることで、従業員は本来のコア業務に集中できるようになります。これにより、モチベーションが向上し、職場の満足度が高まります。さらに、業務改善が働きやすい環境を提供することで、離職率の低下や優秀な人材の確保にもつながります。

5.柔軟な対応力の向上

業務改善は、市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応する基盤を整えられるようになります。例えば、新製品の導入や業務拡大に伴うプロセスの変化にも柔軟に対応できるようになります。特に、ITツールやデジタル技術を活用することで、データ分析に基づく意思決定や新しいビジネスモデルへの転換がスムーズに進みます。この柔軟性は、企業が競争力を維持し、新たなビジネスチャンスをつかむ力となります。

上記のように、業務改善は効率化やコスト削減といった即効性のあるメリットだけでなく、顧客満足度や従業員満足度を向上させる長期的な効果をもたらします。また、変化に強い組織体制を構築することで、企業は競争の激しい市場で持続可能な成長を実現できるようになります。

業務効率化と業務改善、生産性向上の違い

業務改善のほかにも、業務効率化や生産性向上という言葉も良く聞きますが、何が違うのでしょうか。下記に比較表を作成したのでご参考ください。

| 項目 | 業務効率化 | 業務改善 | 生産性向上 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 作業の速度を上げ、無駄を削減 | 業務全体の質や結果を向上 | 投入リソースに対する成果を最大化 |

| 範囲 | 個別の業務プロセスに限定されることが多い | 業務全体や複数プロセスにまたがる | 組織全体のパフォーマンスに影響 |

| アプローチ | ・手動作業の自動化 ・重複作業の排除 |

・プロセスの再設計 ・ツールやフローの最適化 |

効率化・改善の成果を活用し成果を最大化する |

| 成果の広がり | 短期的で部分的 | 短期~中期的で多角的 | 中長期的で全体的 |

「業務効率化」は無駄を削減し作業の速度を上げることで業務をより効率的に進める手法で、「業務改善」は効率化を含めた業務全体の見直しを通じて質や結果を向上させる取り組みを指します。これらを組み合わせることで、「生産性向上」という最終目標、すなわち投入リソースに対する成果を最大化することが実現します。

最終的に生産性向上を目指すための手段として業務効率化や業務改善が活用されます。

業務改善の基本的な考え方

1.不要な業務を見直す

不要な業務とは、顧客価値を生み出さない活動や、目的が曖昧で手間だけがかかる作業を指します。

まず業務全体を洗い出し、価値を生んでいない作業を特定して削減します。例えば、重複したデータ入力や手動で行っている管理業務などを見直すことで、業務負荷を軽減できます。

不要な業務を見直すことは、業務効率化の出発点であり、従業員が本来注力すべき重要な業務に集中するための土台を作ります。

2.業務プロセスをシンプルにする

業務が複雑であればあるほど、時間がかかり、ミスが増える可能性があります。

プロセスの簡素化では、作業フローを整理し、不要なステップを削減することで効率化を図ります。

例えば、複雑な承認フローを見直し、不要な承認段階を削除することや、業務マニュアルを統一してわかりやすくすることが該当します。業務プロセスをシンプルにすることで、業務の流れがスムーズになり、従業員全体の作業効率が向上します。

3.業務の一元化を図る

業務の一元化とは、分散していた業務や情報を一箇所に集めて管理することを指します。

一元化することで、業務効率が高まり、管理のしやすさが向上します。

例えば、各部署で個別に行っていたデータ処理を中央のシステムに集約することで、データの重複や不整合を防げます。

また、業務の一元化は、デジタルツールの導入と相性が良く、クラウドサービスやプロジェクト管理ツールを活用することで、作業進捗をリアルタイムで共有できる環境を構築できます。

4.作業フローを統一する

業務の標準化とも言えますが、作業フローを統一することで、誰が行っても同じ結果が得られるようになります。

これによって、作業ミスの減少や、引き継ぎ時のスムーズな対応が可能になります。例えば、顧客対応のマニュアルを統一することで、応対の品質が安定し、顧客満足度が向上します。

また、標準化されたフローは、新人教育や業務効率化にも役立ちます。全社員が同じ手順で業務を進めることが可能になり、組織全体の生産性が高まります。

5.外部や他部署に委託する

特定の業務を他部署や外部に委託(アウトソース)することは、自社のリソースを本来注力すべきコア業務に集中させるための手段の一つです。

例えば、給与計算やデータ入力などのバックオフィス業務を外部に委託することで、自社の人材を戦略業務やクリエイティブ業務に割り当てることができます。

また、他部署と連携し適材適所の業務配分を行うことで、組織全体の効率を向上させることが可能です。

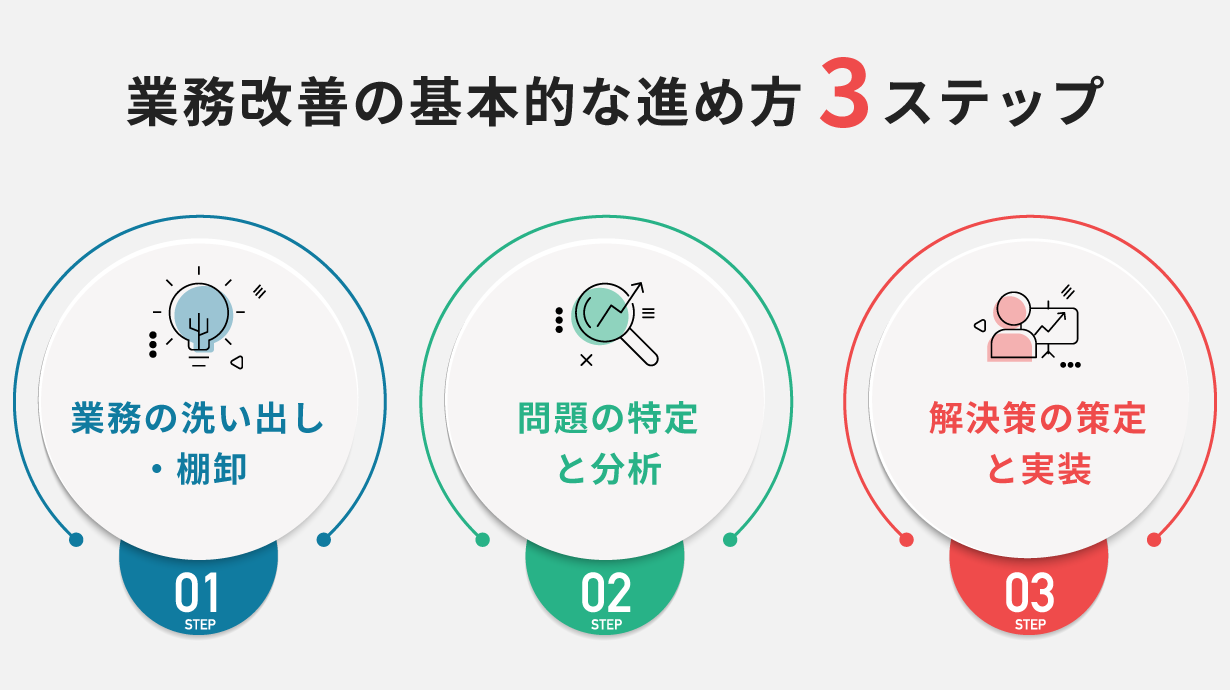

業務改善の基本的な進め方3ステップ

業務改善を進めるには、段階的なプロセスを踏むことが重要です。まずは、業務の洗い出し・棚卸を実施し、問題の特定と分析を行い、解決策の策定と実装を行う方法で進めます。3つのステップを分かりやすく解説します。

1.業務の洗い出し・棚卸

まず、現状の業務内容をすべて洗い出し、どのような作業が行われているかを明確にします。この段階では、業務の流れや手順を可視化し、どの工程が効率的で、どこに無駄や重複があるのかを把握します。

「データ入力」「顧客対応」「在庫管理」など、業務ごとに詳細をリストアップしたり、業務のフローチャートを作成したり、担当者にヒアリングして行います。

それによって、業務の全体像が整理され、どこを改善すべきかの「候補」が浮かび上がります。

2.問題の特定と分析

次に、洗い出した業務の中から、非効率な箇所や問題点を特定し、その原因を分析します。問題の例としては、「手作業によるミスが多い」「同じ作業を複数の部署で行っている」などが挙げられます。

分析の方法として、フローチャートの分析、タイムスタディ、データ分析ツールを使用して、具体的な原因を深掘りします。

また、問題を重要性と緊急性で分類し、優先順位を付けることも重要です。これにより、最も効果的な改善ポイントを明確化します。

3.解決策の策定と実装

特定した問題に対して、具体的な解決策を考え、それを実行に移します。解決策には、業務フローの見直しや標準化、ツールの導入、業務の外部委託(アウトソーシング)、リスキリングなどが含まれます。

策定した解決策を実施するためには、タスクを細分化し、担当者と期限を明確にしたスケジュールを立てます。

ガントチャートやプロジェクト管理ツールを活用し、進捗状況を定期的に確認することで、計画通りに改善が進むよう管理します。

実施後には、改善の効果を測定し、必要に応じて微調整を行いましょう。

業務改善のアイデア・具体例

業務改善を実現するためには、手法やツールの導入、環境整備など多角的な取り組みが重要です。主に、業務プロセスの見直しやツール・システムによる自動化・効率化、データの有効活用、人材育成、柔軟な働き方の導入などが挙げられます。本章についてはそれぞれの具体的なアイデアや方法について解説いたします。

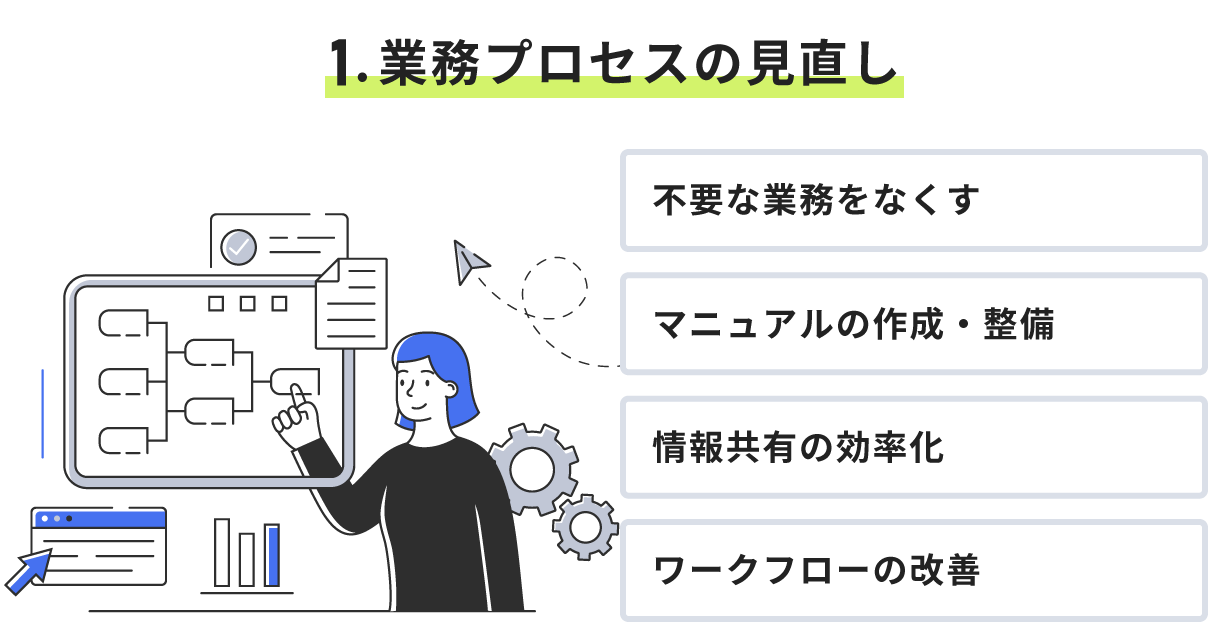

1.業務プロセスの見直し

業務プロセスの見直しは、既存の業務の流れを整理し、無駄を削減して作業効率を高めるための基本的な取り組みです。

不必要な業務の排除や、標準化のためのマニュアル整備、情報共有の迅速化、そしてワークフローの最適化を進めることで、従業員の負担を軽減し、全体の生産性向上を図ります。この取り組みは、比較的簡単に着手でき、短期間で成果を実感しやすいことが特徴です。以下では、業務プロセスの見直しのためのアイデアや方法を具体的に取り上げ、解説します。

(1)不要な業務をなくす

不要な業務をなくすことは、業務改善の基本であり、効果がすぐに現れやすいステップです。顧客に直接価値を生まない作業や、無駄な時間を費やしている業務を排除することが目的です。

長時間の会議は大きな時間の浪費につながるため、削減すべき優先対象になります。

<改善の具体例>

- 重複作業の排除

複数の部署で同じデータを入力している場合、一元管理システムを導入することで効率化。 - 不要な書類の廃止

紙ベースで保管している書類をデジタル化し、保管スペースや確認作業を削減。 - 無駄な会議や会議時間の削減

情報共有を目的とする会議をチャットツールや資料の配布で代替。

また、会議の時間を30分に設定し、事前に議題を明確化することで、効率的に進行する。

(2)マニュアルの作成・整備

業務プロセスの標準化を目指す上で、マニュアルの作成と整備は欠かせません。これにより、業務の属人化を防ぎ、新人や異動者でもスムーズに業務を遂行できる環境を整えられます。また、マニュアルがあることで、業務手順の共有やトラブル時の対応も迅速化します。

<改善の具体例>

- 手順の明文化

業務ごとに詳細な手順を作成し、担当者が迷わず進められるようにする。属人化の防止にも。 - トラブル時の対処法を記載

想定される問題と解決策を明確に記載し、対応スピードを向上させる。 - 定期的な更新

定期的に現場からのフィードバックを取り入れ、マニュアルを改訂する。

(3)情報共有の効率化

情報の共有がスムーズでないと、業務の遅延やミスの原因となります。

情報共有の効率化を図ることで、必要な情報に迅速にアクセスできる環境を構築し、作業効率を向上させることが可能になります。特に、デジタルツールを活用すれば、リアルタイムで情報を共有でき、従業員間の連携が強化されます。

<改善の具体例>

- リアルタイムな情報共有

コミュニケーションアプリやチャットツールを活用して、リアルタイムでの連絡手段を確保する。 - クラウドストレージの利用

Google DriveやOneDriveを活用して、ファイルを即時共有し、共同編集を可能にする。 - 定期的な情報共有会議

短時間のミーティングで進捗や課題を共有し、全員が同じ方向を向けるようにする。

(4)ワークフローの改善

ワークフローを見直し、無駄な手順や重複した作業を排除することで、業務全体のスピードと正確性を向上させます。手動で行っていた作業を自動化するツールを導入したり、承認フローを簡略化することで、業務がスムーズに進む体制を整えます。現状の業務フローを可視化することも、課題の特定に役立ちます。

<改善の具体例>

- 承認プロセスの簡略化

必要最低限の承認ステップに削減し、スピーディーな意思決定を実現する。 - API連携の活用

異なるシステム間でのデータ連携を自動化し、手動でのデータ入力や移行作業を削減する。 - 業務フローの可視化

フローチャートを作成して現状のフローを把握し、ボトルネック(改善箇所)を明確化する。

2.システム・ツールの導入による自動化とデジタル化

システムやツールを導入することで、業務の効率化や正確性を大幅に向上させます。

特に、手作業の多い業務を自動化し、情報管理をデジタル化することで、作業時間やコストを削減し、ミスを防ぐことが可能です。

また、チーム全体で進捗状況を共有できるプロジェクト管理ツールや、情報伝達を迅速化するコミュニケーションツールを組み合わせることで、スムーズな業務遂行を実現します。

以下では、業務改善に役立つ目的別のシステムやツールについてご紹介します。

(1)業務効率化を目的としたツールを導入

業務効率化を目指す上で、ツールの導入は非常に効果的な手段です。日々の定型業務や煩雑なデータ処理、顧客対応などをツールで自動化・効率化することで、作業時間やコストを削減し、ミスを防ぐことが可能です。また、複数のシステム間でデータを連携したり、AIを活用して高度な分析や予測を行うことで、意思決定のスピードと正確性も向上します。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中することができます。

<改善の具体例>

- RPAツールの導入と活用

請求書処理やデータ入力、ファイルのダウンロード作業、Excelの集計・加工作業などの業務を自動化。作業時間を削減し、入力ミスを大幅に減少。 - データ連携ツールやiPaaSの活用

独立したSaaSやアプリケーション同士を連携し、リアルタイムでのデータ連携を行う。 - AI-OCRの利用

FAXをはじめとして紙文書の文字情報をデジタルデータ化し、転記業務における作業時間の工数削減およびミスを防止。 - 生成AIの活用

生成AI「ChatGPT」などを利用し、顧客からの問い合わせ対応を自動化。回答速度を向上させ、カスタマーサポートの負担を軽減。

特にRPAやデータ連携ツールは、人の業務プロセスを自動化するツールのため、手作業による作業時間を大幅に短縮でき、人的ミスも削減できることから業務効率化や業務改善の第一歩として活用されることが多いです。

(2)プロジェクト管理ツールを活用

プロジェクト管理ツールを導入することで、チームのタスク管理や進捗状況の可視化が可能になり、業務のスムーズな進行を支援します。各タスクの期限や担当者を明確にすることで、作業の抜け漏れや遅延を防ぐことができます。また、全体像を把握しやすくなるため、リソースの最適な配分や優先順位の調整が容易になります。これにより、チーム内のコミュニケーションも活性化し、生産性が向上します。

<改善の具体例>

- プロジェクト管理ツールの活用

プロジェクト管理ツールを活用して、タスクを視覚的に整理し、進捗状況をリアルタイムで共有。 - ガントチャートの使用

ガントチャートを使用して、プロジェクト全体のスケジュールを一目で確認できる環境を構築。 - タスクの全体管理

チーム全体のタスクを統一管理し、全体の進捗状況を可視化。連携ミスの防止にも。

(3)文書の電子化

紙の書類をデジタル化することで、業務効率が飛躍的に向上します。物理的な保管スペースの削減に加え、デジタル化された文書は検索や共有が迅速に行えるため、情報の取り扱いが格段に楽になります。また、文書管理ツールを活用することで、アクセス権限の設定やバージョン管理が可能となり、セキュリティの向上も図れます。これにより、情報漏洩のリスクを低減し、業務の透明性も高まります。

<改善の具体例>

- 文書管理ツールを利用

文書管理ツールで、契約書や報告書を電子化し、データの検索時間を大幅に短縮。 - クラウドストレージを活用

クラウドストレージの利用で、全社員が必要な情報にリアルタイムでアクセス可能な環境を構築。 - 電子署名ツールの活用

従来のExcelや紙媒体での契約書から電子署名ツールへ。電子署名ツールにより、契約締結のスピードを向上させる。

(4)業務分野に特化した一元管理ツールの導入

業務分野に特化した一元管理ツールを導入することで、分散していたデータやプロセスを統合し、業務全体の効率化を図れます。例えば、顧客情報を管理するCRM(顧客管理ツール)や、財務や在庫を一括管理するERP(統合基幹業務ツール)は、データの一貫性と可視性を高め、業務間の連携をスムーズにします。これにより、情報の重複や伝達ミスが減少し、迅速な意思決定が可能となります。

<改善の具体例>

- SFA/CRMの導入

SFA/CRMを利用して顧客情報を一元管理し、営業チームの効率を向上。MAと連携したツールを活用することでマーケティングとの連携を強化可能。 - ERPの導入

ERPを導入し、在庫管理や財務管理を統合することで、データの整合性を確保。 - 人事管理ツールの導入

人事管理ツールを活用し、採用や評価プロセスを効率化。

3.データ活用の推進

データ活用の推進は、業務改善や意思決定の質を向上させるために不可欠です。企業が日々蓄積する膨大なデータを有効に活用することで、業務課題の特定や効果的な施策の立案が可能になります。

以下では、データ活用の方法やツールをご紹介します。

(1)BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの利用

BIツールは、データを可視化し、業務の課題やパフォーマンスを分析するためのツールです。企業全体のデータを統合してレポートやダッシュボードとして表示するため、リアルタイムでの意思決定が可能になります。

<改善の具体例>

- BIツールを活用し、売上や顧客動向をリアルタイムで可視化。営業部門が即座に市場変化に対応可能。

- BIツールのダッシュボードを使用して、部門ごとのパフォーマンスを比較し、リソース配分を最適化。

- 在庫データを分析し、適正在庫を維持することでコスト削減を実現。

(2)KPIの設定とモニタリング

KPI(重要業績評価指標)を設定することで、業務やプロジェクトの進捗状況を定量的に把握できます。これにより、目標達成に向けた具体的な取り組みが進めやすくなり、改善が必要な箇所を迅速に特定できます。

<改善の具体例>

- 売上高、顧客満足度、リードコンバージョン率などをKPIとして設定し、目標達成率をモニタリング。

- 月次のパフォーマンスを評価し、遅れているプロジェクトを特定し、優先的に対応。

- プロジェクト管理ツールでKPIの達成状況をチーム全体で共有し、全員が進捗を把握可能に。

(3)AIによる予測分析

予測分析は、過去のデータを基にAIや機械学習を活用して将来のトレンドやリスクを予測する方法です。これにより、計画的な施策やリスク対策を講じることができ、業務の効率化と精度向上を実現します。

<改善の具体例>

- 販売データを分析し、次月の売上や需要を予測して生産計画を最適化。

- 顧客データを活用し、購入履歴から個別の提案を行うことで、顧客満足度と売上を向上。

- マーケティングキャンペーンの効果を予測し、最適な予算配分を実現。

4.アウトソーシングを利用する

アウトソーシングは、自社内で行っている業務を専門の外部企業やフリーランスに委託することで、リソースを効率的に活用する手法です。これにより、コア業務への集中が可能となり、従業員の負担軽減や業務の効率化を図ることができます。また、専門知識やスキルを持つ外部のリソースを活用することで、業務品質の向上やコスト削減にもつながります。特に、バックオフィス業務やカスタマーサポートのような時間や手間がかかる業務で効果を発揮します。

<アウトソーシングの具体例>

- 経理や人事業務のアウトソーシング

給与計算や社会保険手続きなどのバックオフィス業務を外部のBPOサービス提供企業に委託。 - 代表電話やフリーダイヤルで電話代行を利用

電話代行は、企業のスタッフとして電話の1次対応を行なうサービスで、電話代行を利用することにより、従業員は電話の受電に手間がかからずコア業務に専念できる。 - カスタマーサポートの外部委託

コールセンター業務を専門業者に任せ、コスト削減と対応品質の向上を実現。 - クリエイティブ業務の外注

デザインやライティングをフリーランスや専門家に依頼することで、リソース不足による業務遅延を解消し、内製化の負担を軽減。

アウトソーシングの種類・形態

アウトソーシングの種類には、BPOやKPOのように特定の業務全体を委託する形態から、フリーランスのように柔軟な契約形態を活用する方法まで、多岐にわたります。自社の課題や目的に応じて最適な形態を選ぶことで、効率的な業務運営やコスト削減、さらには事業拡大を実現できます。

BPO(Business Process Outsourcing)

企業の特定の業務プロセス全体を外部の専門業者に委託する形態です。業務プロセス全体を委託するため、業務の効率化とコスト削減に効果的です。主に、経理、人事、顧客対応、物流管理などを委託します。

KPO(Knowledge Process Outsourcing)

高度な専門知識やスキルを要する業務を外部に委託する形態です。市場調査、製品設計、法務、財務分析など、データ分析や調査、設計、コンサルティングなど、高付加価値業務を委託します。

フリーランス

個人の専門家にプロジェクト単位や時間単位で業務を依頼する形態です。柔軟な契約形態で、必要な期間やスキルに応じた業務委託が可能です。主に、デザイン、プログラミング、ライティング、翻訳、コンサルティングを委託する際に最適です。クラウドソーシングを通じて依頼することも多いです。

派遣型アウトソーシング

外部業者から専門スタッフを派遣してもらい、一定期間自社で働いてもらう形態です。必要なスキルや経験を持つ人材を確保できるため、即戦力として活用できます。

ITサポート、事務補助、プロジェクト管理などに最適です。

オフショアアウトソーシング

海外の業者や人材に業務を委託する形態です。主にコスト削減を目的として、人件費が安い地域に委託します。ソフトウェア開発、カスタマーサポート、データ入力などの業務が挙げられます。

5.人材育成とスキルアップ

人材育成とスキルアップは、企業が長期的に成長するための重要な基盤です。特に、デジタル化や業務の高度化が進む中で、従業員が新たなスキルを習得し、組織全体の競争力を高めることが求められます。リスキリングやキャリアパスの設計を通じて、従業員が自身の能力を伸ばしながら企業の目標達成に貢献できる環境を構築することが重要です。

(1)リスキリング(新しいスキルの習得)・研修プログラム

リスキリングとは、従業員が新しいスキルや知識を習得し、デジタル時代の変化に適応するための取り組みです。リスキリングやITスキル研修により、業務の効率化や新しい技術の導入を円滑に進められるようになります。また、研修を通じてスキルを磨くことで、業務に対する自信と生産性向上に寄与します。

<改善の具体例>

- リスキリング・研修プログラム

DX推進に向けたITスキル研修やAIをはじめとしたデジタルツールの活用に関する研修を実施し、デジタルツールの活用能力を向上。

また、コミュニケーションスキルやリーダーシップ研修を通じて、チーム全体のパフォーマンス強化に。 - オンライン学習プラットフォーム(eラーニング)

定期的なセミナーやオンラインコースを提供し、従業員が最新のトレンドや技術にアクセスできる環境を整備。従業員が自主的にスキルアップを目指せる。

(2)キャリアパス設計

キャリアパス設計は、従業員が自分の成長目標を明確にし、長期的なキャリアプランを描けるようにするための取り組みです。キャリアパス設計によって、従業員のモチベーションを高め、離職率の低下や組織全体の安定化につながります。また、企業側にとっても、適材適所での人材配置が可能になり、生産性向上が期待できます。

<改善の具体例>

- 明確な昇進条件や役職要件を設定し、従業員が目標に向けて努力できる指針を提供。

- メンター制度を導入し、経験豊富な社員がキャリア形成をサポート。

- 定期的なキャリア面談を実施し、従業員のスキルアップの進捗や目標を確認。

6.働く環境の最適化

働く環境を最適化することは、業務効率や従業員の生産性向上につながる重要な取り組みです。

特に、柔軟な勤務制度やリモートワーク環境を整備することで、従業員が自分のライフスタイルに合った働き方を選択できるようになります。

子育て中の従業員や働く女性、また介護や看護といった事情でこれまで働けなかった人々の雇用支援にもつなげることで多様な人材の活用を可能にし、人手不足の解消や組織全体の競争力向上にも寄与します。特に、柔軟な働き方の実現は、企業が持続可能な成長を遂げるための重要な施策と言えます。

(1)リモートワーク環境の整備

リモートワークは、従業員が働く場所や時間に柔軟性を持てる働き方を実現します。ITインフラの整備やセキュリティ対策を強化することで、どこでも効率的に働ける環境を構築します。これにより、育児や介護など家庭の事情を抱える従業員も働きやすくなり、離職率の低下や多様な人材の確保につながります。

<改善の具体例>

- 情報共有を効率化

クラウドストレージやビデオ会議ツールを活用して、チームメンバー間の情報共有を効率化。

また、コミュニケーションツールを利用し、日報や進捗報告を簡便化。 - システム環境の構築やセキュリティソフトの導入

VPNやセキュリティソフトを導入し、リモートワーク時の情報セキュリティを確保。 - 業務管理方法の策定

勤怠管理、在席管理、業務進捗の見える化。

(2)フレックスタイム制度や時短勤務の導入

柔軟な勤務時間を設定することで、従業員が家庭やプライベートの都合に合わせて働ける環境を提供します。これにより、育児や介護を抱える人も働きやすくなり、優秀な人材を確保しやすくなります。また、時短勤務は短い時間でも働ける人材を有効活用できるため、人手不足解消にも寄与します。

<改善の具体例>

- フレックスタイム制度を導入し、従業員が始業・終業時間を自由に設定可能に。

- 育児や介護をサポートする時短勤務制度で、従業員の離職率を低減。

- 必要に応じて短時間プロジェクトを設定し、柔軟に業務を分担。

(3) ジョブローテーション制度の導入

ジョブローテーション制度は、従業員を一定期間ごとに異なる業務や部署に配置転換する仕組みです。異なる業務を経験することで、従業員が組織全体の仕組みを理解しやすくなり、より適切な判断が可能になります。

業務改善や人材育成、組織全体の柔軟性を高める効果が期待されるため、中小企業でも取り入れやすいです。

<具体例>

- 営業部がインサイドセールス部門を学ぶ

新卒入社の営業担当者がインサイドセールスの手法やツールを学び、効率的なリード管理や商材知識、顧客接触のアプローチ方法を習得することで、営業担当としての基礎知識をつける。 - マーケティング部が営業部の業務を学ぶ

マーケティング担当者が営業現場に同行し、顧客との直接的なやり取りを体験。これにより、顧客のニーズや課題をより深く理解し、マーケティング施策の精度を向上。 - システム担当者がサポート部門で学ぶ

システム担当者がカスタマーサポート部門に入り、ユーザーの声やシステム利用時の課題を直接把握。これをもとに、より使いやすいシステム設計や改善を実現。

業務改善を成功させるためのポイント

業務改善を成功に導くためには、「明確な目標設定」「適切なリソースの配分」「従業員の関与とコミュニケーション」「データ駆動型の意思決定」「継続的な評価と調整」の5つのポイントを意識することが重要です。それぞれのポイントを実践することで、改善プロセスを効率的かつ効果的に進められます。

1.明確な目標設定

業務改善を始める前に、達成すべき目標や目的を明確に定めることが重要です。目標が具体的であるほど、従業員が理解しやすく、計画も立てやすくなります。また、定量的なKPIを設定することで進捗の確認が可能となり、改善の成果を測定できます。

2.適切なリソースの配分

業務改善には、時間、予算、人員といったリソースを適切に割り当てることが必要です。特に、優先度の高い業務にリソースを集中させることで、効果を最大化できます。また、外部リソースの活用も選択肢に入れるとよいでしょう。

3.従業員の関与とコミュニケーション

業務改善を進める上で、現場の従業員を巻き込み、意見を取り入れることが重要です。改善が従業員にとって負担や抵抗感を生まないよう、丁寧な説明やコミュニケーションを通じて協力を得ることが成功の鍵となります。

たとえば、ヒアリングやアンケートで現場の課題を把握ることや、改善案の策定プロセスに従業員を参加させることも検討しましょう。

4.データ駆動型の意思決定

感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて改善の方向性を決定することが求められます。正確なデータ分析により、課題の特定や解決策の検討が効率的に行えます。

たとえば、業務のボトルネックを可視化するためにBIツールを活用したり、業務時間やミス発生率のデータを基に、改善の優先順位を決定したりします。

5.継続的な評価と調整

業務改善は一度きりの取り組みではなく、継続的に見直し、調整を行うことが必要です。定期的な評価を通じて、改善策の効果を確認し、新たな課題が発生すれば柔軟に対応します。

たとえば、改善施策の前後でデータを比較し、成果を定量的に評価したり、定期的にプロセスを見直し、新たな課題を特定して解決策を実施したりすることが挙げられます。

業務改善についてのまとめ

業務改善は、効率化や生産性向上だけでなく、従業員の働きやすさや顧客満足度の向上、さらには企業の競争力強化にもつながる重要な取り組みです。本記事で紹介したように、目標を明確に設定し、適切なリソースを配分しながら、従業員の協力を得てデータ駆動型で進めることが成功の鍵です。また、改善の効果を測定し、継続的に見直していく姿勢が求められます。業務改善の取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、組織全体の成長を支える土台となります。ぜひ、これらのポイントを参考に、自社に最適な改善施策を進めてください。

業務効率化や業務自動化による業務改善を検討中の方に「RoboTANGO」がおすすめ

RPAツール「RoboTANGO(ロボタンゴ)」が、煩雑な定型作業や時間のかかる手作業での業務を自動化することで、作業ミスの削減、作業時間の短縮、従業員の負担軽減を実現します。

RoboTANGOは、専門的なプログラミング知識が不要で、誰でも簡単に業務自動化が可能で、特に中小企業で課題となりがちな、リソース不足や人手によるミスの削減に大きく貢献します。また、導入支援やサポートも充実しているため、初めてRPAを導入する企業にも安心してご利用いただけます。

業務効率化を進め、企業全体の生産性を向上させたいと考えている方は、ぜひRoboTANGOをご検討ください。

IT人材・DX人材育成をご検討中の方にはリスキリングや研修プログラムおすすめ

スターティアレイズでは、法人向けのリスキリング支援を中心に、生成AIの活用やPower Automate Desktop(PAD)など、業務改善に直結する研修プログラムを幅広く提供しています。特に、業務の効率化や自動化を進めたい企業や、従業員のデジタルスキルを向上させたい企業におすすめです。また、「業務効率化を図りたいがどこから手を付けていいかわからない」「生成AIやRPAの基本から学びたい」といった課題を抱える方にも最適なプログラムを用意しています。初心者から実践レベルまで、業務に即した内容でわかりやすく指導するため、学んだスキルをすぐに業務に活用できます。