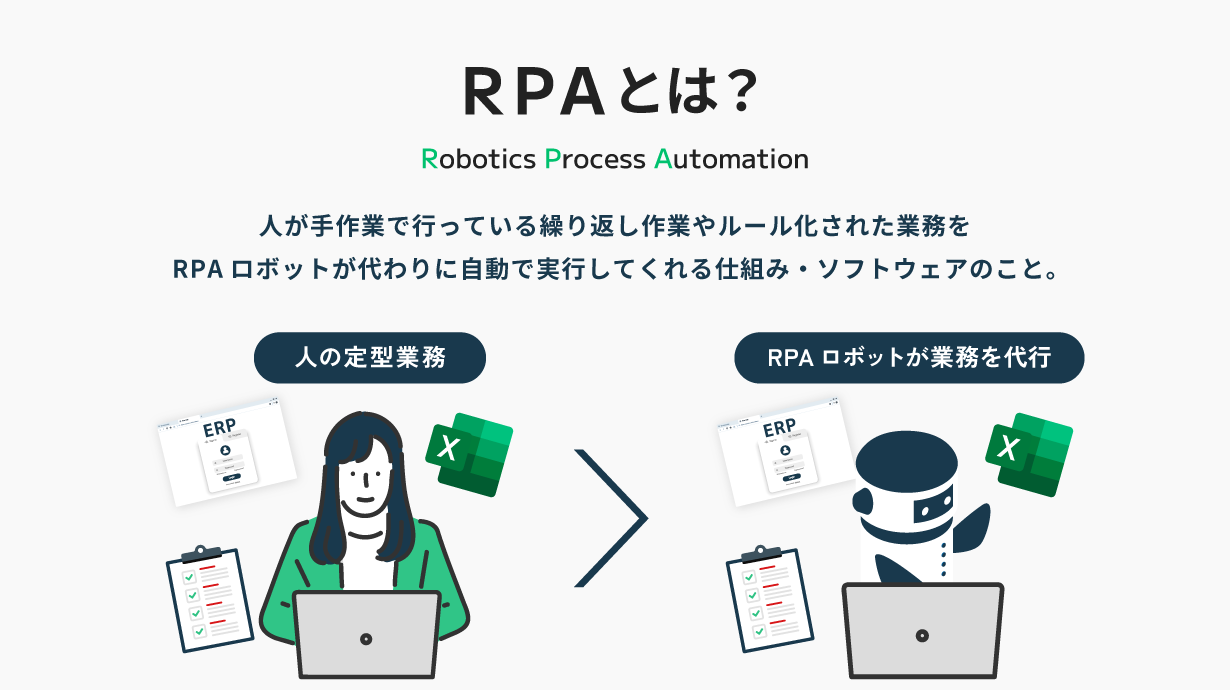

そもそもRPAとは?

RPA(アールピーエー)とは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略称で、人がPC上で行っている定型業務をソフトウェアのロボットが自動で実行する技術を指します。

たとえば、メール送信やデータ入力、ファイルのダウンロード、システムへの登録作業など、これまで人が手作業で行っていたルーチン業務を、RPAが代わりに実行してくれます。

RPAは人間の数倍〜数十倍の速さで、ミスなく正確に業務をこなすため、生産性の向上だけでなく、人手不足や残業削減といった働き方改革の観点でも注目されています。特に、経理・営業事務・人事・総務など、定型的な業務が多いバックオフィス部門を中心に、数多くの企業で導入が進んでいます。

RPAに任せられる業務を切り分け、自動化によって生まれた時間を活用することで、人は顧客対応や改善・分析など、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。

RPAができること

RPAは、反復作業やルール化された作業を得意とします。同じ作業を繰り返しおこなうものであれば、入力ミスなどがないのはもちろんのこと、人が対応するよりもはるかに早いスピードで処理してくれます。大量データ処理は、人が対応するよりもRPAに任せたほうが、作業効率も向上します。

RPAが得意とするのは、ルールが決まっていて、手順を繰り返すような業務です。同じ操作を大量のデータに対して実行する場面では、人間よりもはるかにスピーディかつ正確に処理できます。

一方で、RPAはAIのように自ら学習して判断する機能は持ちません。判断が必要な業務や、処理フローが毎回変わるような業務には不向きです。

例えば以下のような業務は、RPAによる自動化に適しています。

- システムからのファイルダウンロード

- Excelデータの集計・突合・加工

- 複数のアプリケーション間のデータ連携

- データの入力・登録作業

- 帳票作成

- メール送信

- など

大量データの処理やいくつかのシステムやツールをまたぎ処理する必要があるもの、見積書などの作成からメール送信業務、データの転記作業など、「手順が決まっている」「繰り返し発生する」「ルールが明確」といった業務はRPAの自動化に向いています。

設定したルールに沿って正確に処理されるため、人為的ミスを防ぐことができ、必要であれば24時間365日稼働させることも可能です。

RPAにおけるシナリオとは?基礎知識や仕組み、重要性を解説

本章では、RPAのシナリオとは何か、その重要性、そして「ロボット」や「ワークフロー」などの関連用語との違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

RPAのシナリオとは

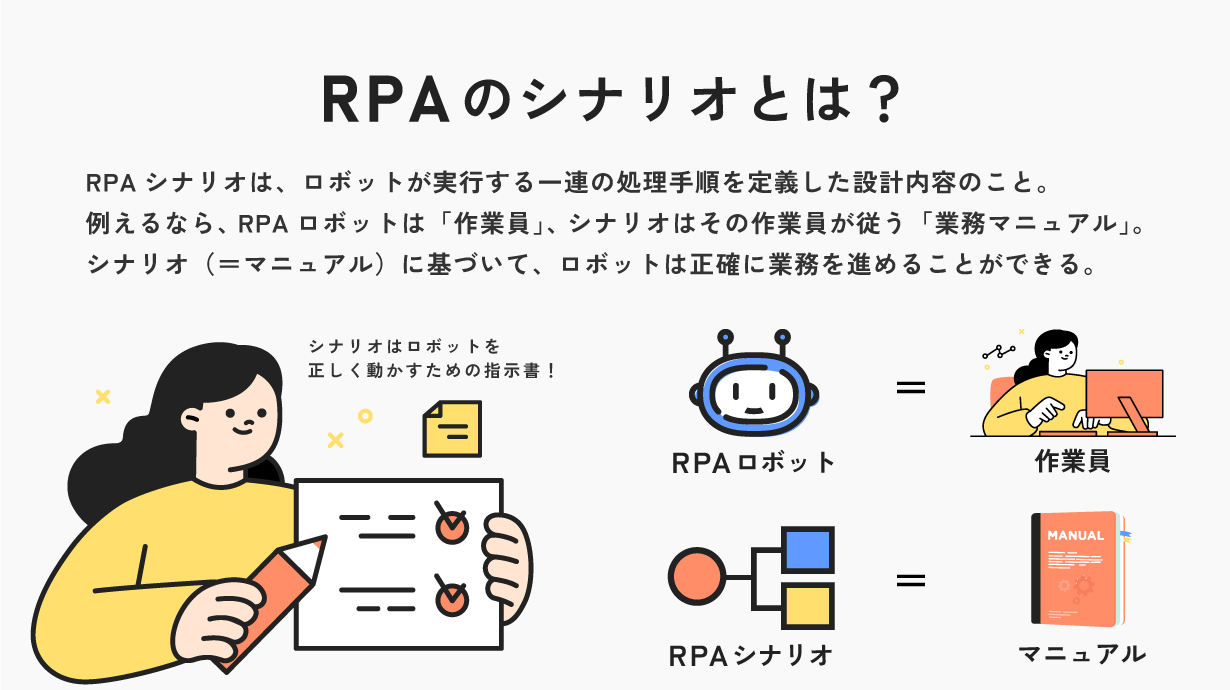

RPAのシナリオとは、ロボットが実行する一連の処理手順を定義した設計内容のことを指します。分かりやすくいうと、業務を自動化するソフトウェアロボットに対する「業務の手順書」や「台本」のようなものです。

RPAにおいて、ロボットは自ら判断して動くわけではなく、あらかじめ定義されたシナリオに従って処理を実行します。つまり、ロボットの役割は、シナリオの内容を忠実かつ正確に再現して動く“実行者”であり、その動き方を細かく指示するのが“シナリオ“です。

たとえば、「Excelを開いてデータを入力し、別のシステムに転記し、完了後にメールで通知を送る」といった一連の操作をシナリオとして設計することで、ロボットが人の代わりに自動で実行できるようになります。

たとえるなら、RPAロボットは「作業員」、シナリオはその作業員が従う「業務マニュアル」です。このマニュアル(=シナリオ)に基づいて、ロボットは迷わず、正確に業務を進めてくれます。

シナリオの構成要素:何が書かれているか?

RPAシナリオには、ロボットがどのように業務を進めるかを示す具体的な操作手順が順番に書かれています。主な要素は「トリガー(開始条件)」「アクション(操作手順)」「条件分岐」「ループ処理」「例外処理」の5つです。

1.トリガー(開始条件)

どのタイミングでロボットを動かすのかを定義します。

例:指定日時に自動開始する、手動で開始する、特定のメールを受信したら開始する など

2.アクション(操作手順)

ロボットが実行する具体的な操作です。アクションは複数の種類に分かれます。

- アプリケーションの起動:例「Excelを開く」「特定のWebサイトにアクセスする」

- クリック・選択操作:例「ログインボタンをクリック」「メニューから〇〇を選択」

- 入力操作:例「IDとパスワードを入力」「検索窓にキーワードを入力」

- コピー&ペースト:例「ExcelのB列の値をWebフォームに転記」

3.条件分岐

特定の条件によって処理を分けるルールを設定します。

例:「メール件名に『請求書』が含まれていればAの処理、そうでなければBの処理」

4.ループ処理

同じ操作を複数データに繰り返し実行させる仕組みです。

例:リストにある顧客データを1件ずつ読み込み、同じ手順で登録する

5.例外処理

エラーや予期しない事態が発生した場合の対応を定義します。

例:「システムが応答しない場合は処理を中断し、担当者へメールで通知」

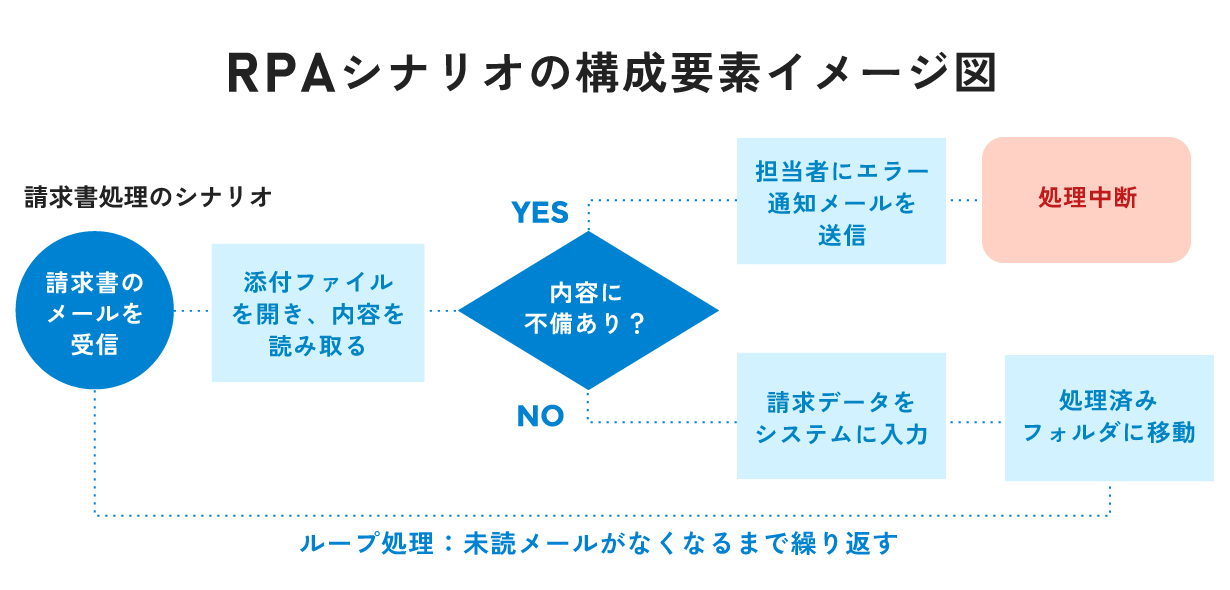

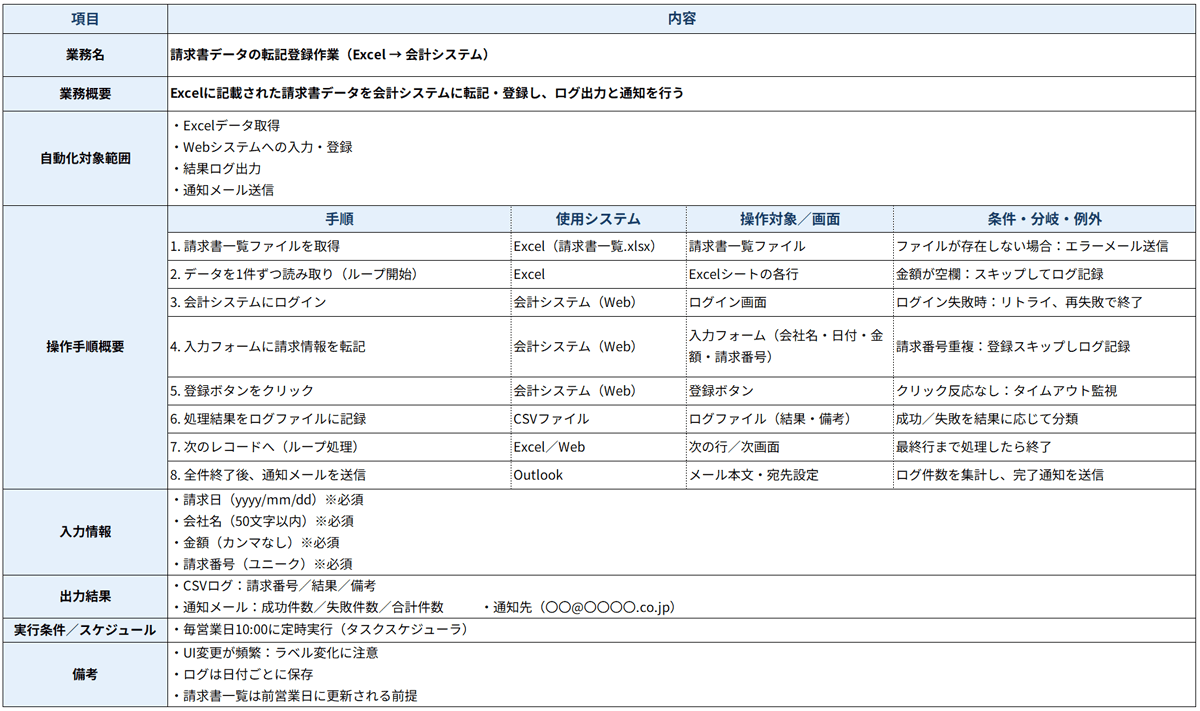

1つのシナリオには、上記の要素が業務フローの順番通りに組み込まれています。以下に、請求処理のシナリオのイメージを例に挙げてみます。

上記の図は、請求書の添付メール受信で始まり、条件分岐によって通常のループ処理へ進むか、不備があった場合は例外処理へ進むというシナリオです。

ロボットはシナリオで定義された手順通りにしか動けないため、業務の流れに沿って処理の順番をきちんと設計することが重要です。設計時は、フローチャートのイメージで業務の流れを整理すると設計がスムーズになります。

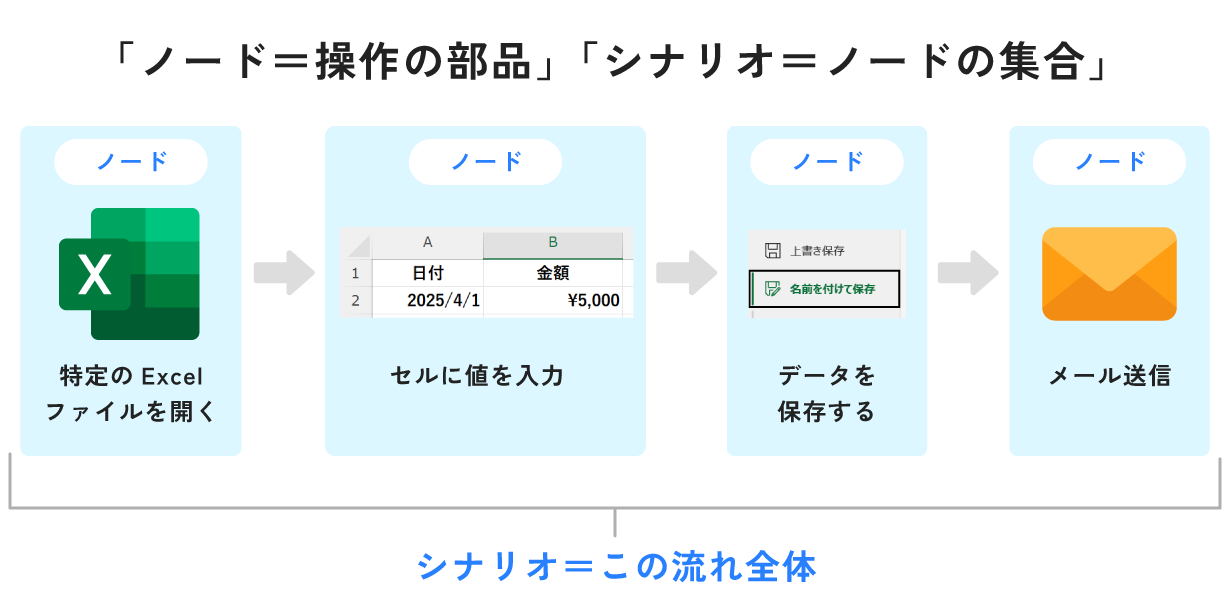

また、シナリオは「ノード」と呼ばれる1つ1つの操作の部品を組み合わせて作られています。このノードについては、次の項目で詳しく解説します。

開始条件から処理、条件分岐、終了までを図式化しておくことで、全体像が把握しやすく、抜け漏れや複雑化を防ぐことができます。

RPAの「ノード」とは

RPAのシナリオは、いくつもの「ノード」と呼ばれる操作単位で構成されています。 ノードとは、ロボットが実行する1つ1つの操作の部品のことです。

例えば、Excelファイルへの交通費の入力作業を自動化するシナリオを作成する場合、以下の5つの「ノード」を順番に並べることでロボットに作業手順を記憶させます。

- 指定されたフォルダを開く

- 指定されたExcelファイルを開く

- 決められたセルに日付、適用、行先、金額を入力する

- 入力内容を保存する

- Excelを閉じる

ノードはロボットが実行する1つ1つの操作の部品であり、複数のノードを順番につなぎ合わせて業務全体の処理手順を定義したものがシナリオです。

イメージとしては、ノードがパズルの1ピースで、シナリオはそのピースを組み合わせて完成させた絵のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。

最近では、パソコン画面を録画して人間の操作を自動的にノードとして記録し、そのままシナリオ化できる「レコーディング型」のRPAツールも増えています。

また、画像認識を使ってシナリオを作成できるツールを導入すれば、複雑な作業やプログラミング知識がなくても、視覚的に簡単にシナリオを作成できるので初心者にもおすすめです。

なぜシナリオ作成が重要なのか

RPAを導入して業務を自動化する上で、シナリオの作成は最も重要な工程のひとつです。その成否は、どれだけ正確かつ現実的なシナリオを設計できるかに大きく左右されます。

なぜなら、RPAは「決められた手順を正確に実行すること」に特化した技術であり、状況に応じて臨機応変に判断するような柔軟性は持っていないからです。

そのため、シナリオの設計が不十分だと、ロボットがエラーで停止してしまったり、意図しない処理を行ってしまったりするリスクが高まります。

業務の流れを丁寧に整理し、条件分岐や例外処理も含めた現場に即した設計を行うことで、ロボットは安定して正確に業務をこなすようになります。質の高いシナリオは、業務効率化と処理精度の両立を可能にします。また、シナリオがしっかり作られていれば、エラーが起きにくくなり、保守や修正も容易になります。

属人化の防止や他部署との連携のためにも、業務を標準化した形で残す「シナリオ作成」は非常に重要なプロセスなのです。

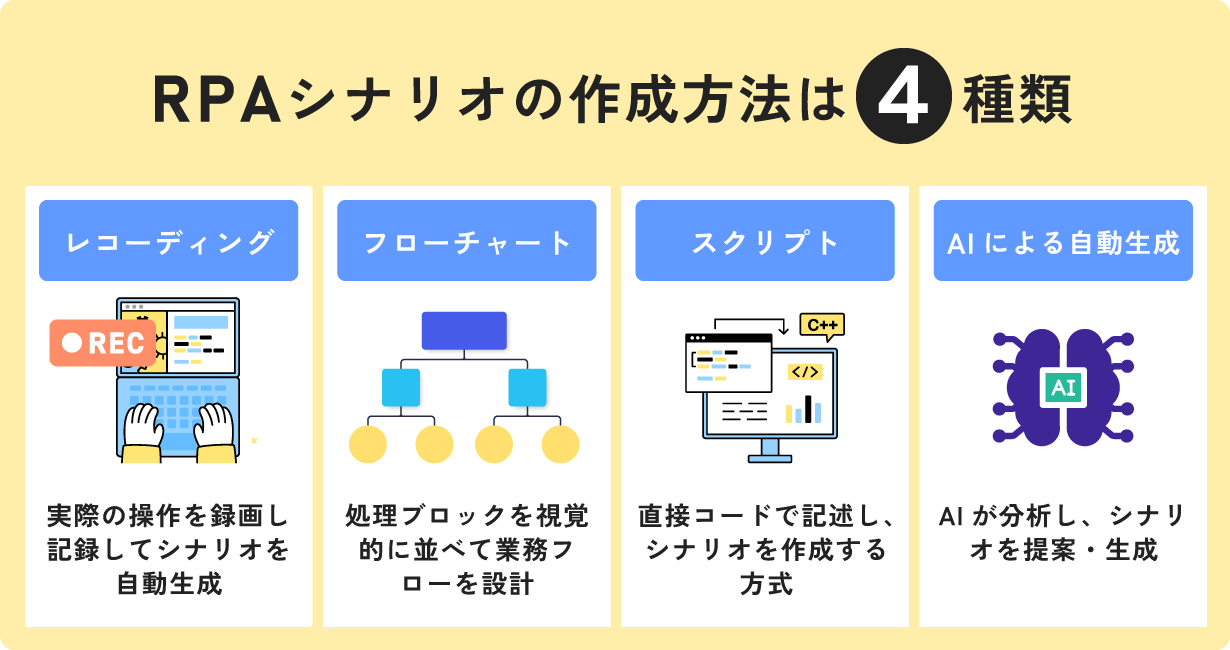

RPAのシナリオ作成方法は4種類

RPAシナリオの作成方法には、大きく分けると「レコーディング」「フローチャート」「スクリプト」「AIによる自動生成」の4つのタイプがあります。それぞれの特長について解説します。

| 作成方法 | 特徴 | 向いている人・業務 |

|---|---|---|

| レコーディング型 | 実際の操作を録画し記録してシナリオを自動生成 | ・初心者・実務担当者 ・単純な定型業務 ・属人業務の内製化に最適 |

| フローチャート型 | 処理ブロックを視覚的に並べて業務フローを設計 | ・すべての担当者 ・複雑なフローの可視化やチーム共有に適する |

| スクリプト型 | プログラムやスクリプトで処理を細かく制御 | ・IT部門・エンジニア ・他システムとの連携が必要な業務 ・複雑なロジックの業務 |

| AIによる自動生成 | 自然言語の指示や業務文書をもとにAIがシナリオを提案・生成 | ・全社でRPAを推進する企業 ・大規模な業務改善 |

レコーディング型(操作記録型)

レコーディング型は、実際に人がPCで行った操作を録画してそのまま記録し、シナリオとして自動生成できる方式です。スマートフォンの画面録画機能に似ており、最も手軽にシナリオを作成できる方法です。

たとえば、Excelを開いて入力したり、Webサイトでクリック操作をしたりといった手順をそのままロボットに覚えさせることができるため、非常に直感的に扱えます。

レコーディング型の大きなメリットは、ITスキルがなくても業務担当者自身でシナリオを作成できる点です。ノーコードで操作できるツールが多く、はじめてRPAに触れる方でも短時間で自動化ロボットを作成することができます。記録した内容は後から編集できるため、業務の変化やちょっとした修正にも柔軟に対応できます。

フローチャート型(パーツの組合せ型)

フローチャート型は、画面上で「処理ブロック」を並べることで業務の流れを構築する方式で、現在のRPAシナリオ作成における、最も標準的で汎用性の高い方法です。

クリックや入力、ファイルを開く、条件分岐といった処理をパーツとしてドラッグ&ドロップしたり、パーツ同士をつなぎあわせたり、上から順番にパーツを登録していくことで、視覚的に業務フローを設計できます。

このタイプは、処理の流れを全体として見渡しながら設計できるため、複雑な業務にも対応しやすく、設計レビューやチーム内での共有にも適しています。また、シナリオの構成が一目で把握できるため、誰が見ても業務内容が理解しやすく、保守性にも優れています。

レコーディングで大枠の操作を自動作成し、その後フローチャートで細かい条件分岐やエラー処理を付け加えていく、という使い方が非常に効率的です。

スクリプト型(コード記述型)

スクリプト型は、VBScriptやPythonといったプログラミング言語やスクリプトを使ってシナリオを直接コードで記述する方式です。RPAツールというよりは、プログラミングに近い開発手法です。

ロジックを細かく制御したい場合や、外部システムや複数システムと連携するような複雑な要件に対応する際に適しています。

この方法は一定のITスキルを必要としますが、その分、条件分岐・繰り返し処理・例外対応などを高度にカスタマイズできるというメリットがあります。既存のシステムとの連携や、より柔軟で強力な処理フローを実現したい場合に最適です。

プログラミングスキルが必須となるため、扱える人が限られ、シナリオが属人化しやすいという大きなデメリットもあります。

AIによる自動生成

AIによる自動生成は、比較的新しいアプローチで、近年注目されている生成AIなどの技術を活用してRPAシナリオを構築する方法です。

たとえばPCの操作ログや業務マニュアル、自然言語での指示内容をAIが分析し、「この作業は自動化できます」といった提案をしてくれたり、「請求書のデータをExcelに転記して」と話し言葉で指示するだけで、シナリオの雛形(たたき台)を自動生成してくれたりします。

人が見落としがちな作業の自動化候補を発見してくれるため、業務整理や要件定義の手間を大幅に削減できるのが大きなメリットですが、一方で、導入にはAI機能を備えたRPAツールや追加モジュールが必要になるため、コストやセキュリティの検討が必要な点には注意が必要です。また、AIが生成したシナリオはあくまで“雛形”であるため、最終的には人のチェックや調整は必要です。

RPAシナリオの作成方法は、目的や担当者のスキルに応じて使い分けることが大切です。

業務の複雑さや再利用性を考慮して、最適なタイプを選びましょう。

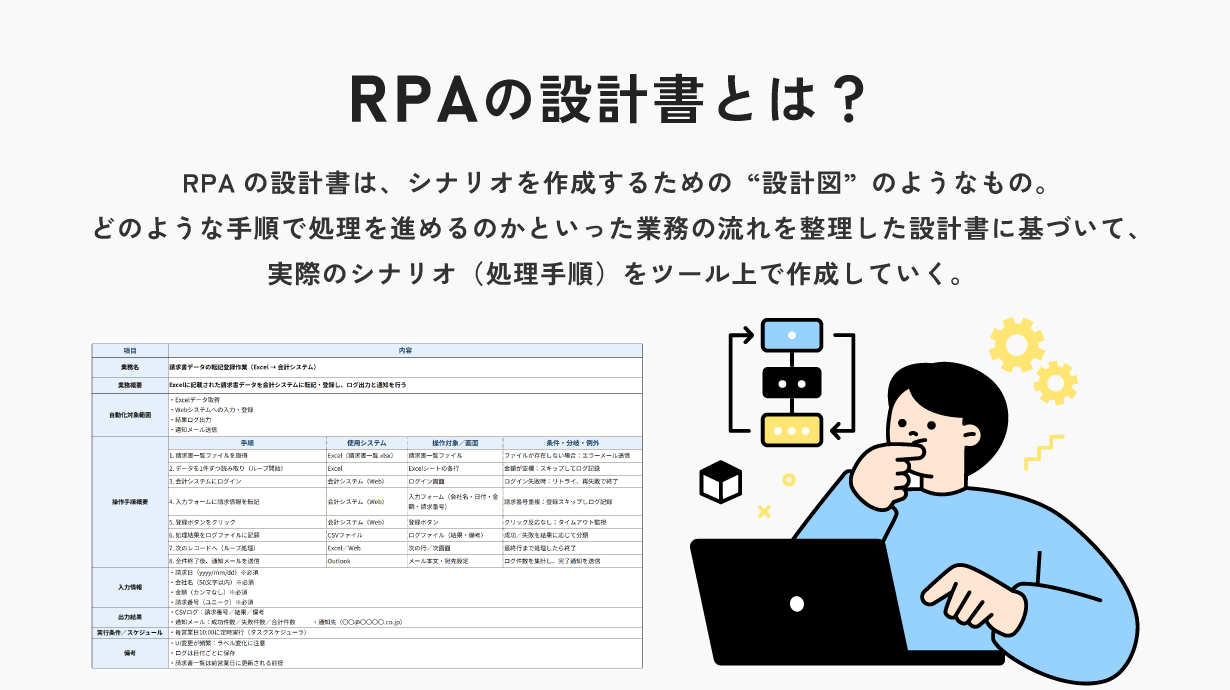

RPAシナリオと設計書の関係性とは?

RPAの導入や開発を進めるうえで、「シナリオ」と「設計書」は密接に関係しています。

シナリオはロボットが実行する手順そのものですが、その元になる考え方や仕様をまとめたものが「設計書」です。

このセクションでは、シナリオ作成の基盤となる設計書の役割や書くべき項目、また簡易な業務での例外的な対応について解説します。

RPAの設計書とはシナリオ作成の“設計図”

RPAのシナリオをつくるには、まず「どの業務を、どんな流れで、どこまで自動化するのか」を明確にする必要がありますが、その内容を整理・定義したものが「設計書」です。

RPA開発においては、まず「設計書を作成すること」が出発点となります。

設計書は、RPAシナリオをつくるための「事前設計図」であり、建築でいえば“設計図”のようなものです。設計書には、どの業務を自動化するのか、どのアプリやファイルを操作するのか、どのような手順で処理を進めるのかといった業務の流れが整理されており、この設計図に基づいて、実際のシナリオ(処理手順)をツール上で作成していく形になります。

このようにして作成されたRPAシナリオは、言わば設計書の「実装版」です。

設計書に記載された内容が、RPAツール上で動くロボットの手順として具体化されていきます。

しっかりと設計書を作ることで、業務の理解漏れや処理ミスを防ぐことができ、ロボットが正確に業務を遂行できるシナリオを組むための土台になります。

また、運用後の修正・保守や、他メンバーへの引き継ぎの場面でも設計書があると非常に有効です。

RPAシナリオとRPA設計書の違い

「RPAシナリオ」と「RPAの設計書」は密接に関係していますが、同一のものではなく、役割が異なります。簡単に言うと、RPAシナリオを作るための土台・設計図が「RPAの設計書」です。以下に違いをわかりやすく整理します。

| RPAシナリオ | RPA設計書 | |

|---|---|---|

| 目的 | 実際にロボットが動くための「処理手順」 | シナリオ作成のための「設計図」や仕様書 |

| 中身 | 自動実行される具体的な操作フロー(クリック・入力など) | 業務内容、入力元・出力先、処理条件、エラー時対応などの仕様 |

| 利用者 | ロボット(またはRPAツール) | シナリオ開発者、業務担当者、運用担当者 |

| 形式 | RPAツール上で作成されるワークフローやスクリプト | Word、Excel、または業務フロー図などの文書形式 |

設計書に書くべき項目一覧

設計書には、以下のような情報を整理して記載します。

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 業務名 | 請求書のPDF保存と登録処理 |

| 業務概要 | メール添付の請求書PDFを保存し、管理システムへ登録する業務 |

| 自動化対象範囲 | 添付PDFの保存~登録フォームへの入力・完了通知まで |

| 使用ツール・対象システム | Outlook・Gmail、フォルダ、社内Webシステムなど |

| 入出力情報 | 入力:PDF、出力:登録完了メール・ログ |

| 操作手順 | ①メール取得 → ②PDF保存 → ③システムへ転記 → ④メール送信 |

| 条件分岐 | 件名に「請求書」が含まれている場合のみ処理を実行 |

| 例外処理 | 添付ファイルがない場合は処理をスキップ |

| 実行タイミング | 毎朝9時に実行 |

| 備考 | 月末は処理対象が多いため実行時間に注意 など |

RPAの設計書は、RPAロボットをどう動かすか細かく設計したもののことを言いますが、例えばWEBシステムを使うという動作だけでも、細かく設定する必要があります。「いつ開くのか」「ログインIDやPASSは入力する必要があるか」「ほかのウィンドウを閉じる必要はあるのか」というようにさまざまな要因を検討していかなければなりません。

人であれば簡単に理解できる内容でも、一つずつ細かく設定し、不安材料を解消していく必要があります。このように細かく設計書を作成し、漏れがない状態にすることで、やっとRPAは目的に沿った動きをしてくれます。

RPAシナリオの作成手順【初心者向け】

RPAの導入において、ロボットに実行させる「シナリオ」をどのように作るかは非常に重要です。本章では、RPAのシナリオ作成を初めて行う方向けに、基本となる5つのステップをわかりやすく解説します。

まず、RPAのシナリオを作成する手順は以下の通りです。

- (1)業務の選定と洗い出し

- (2)業務プロセスの可視化と手順の整理

- (3)設計書の作成

- (4) ツール上でのシナリオ作成

- (5)テスト・改善・運用開始

それぞれのステップごとの詳しい説明を下記に記載します。

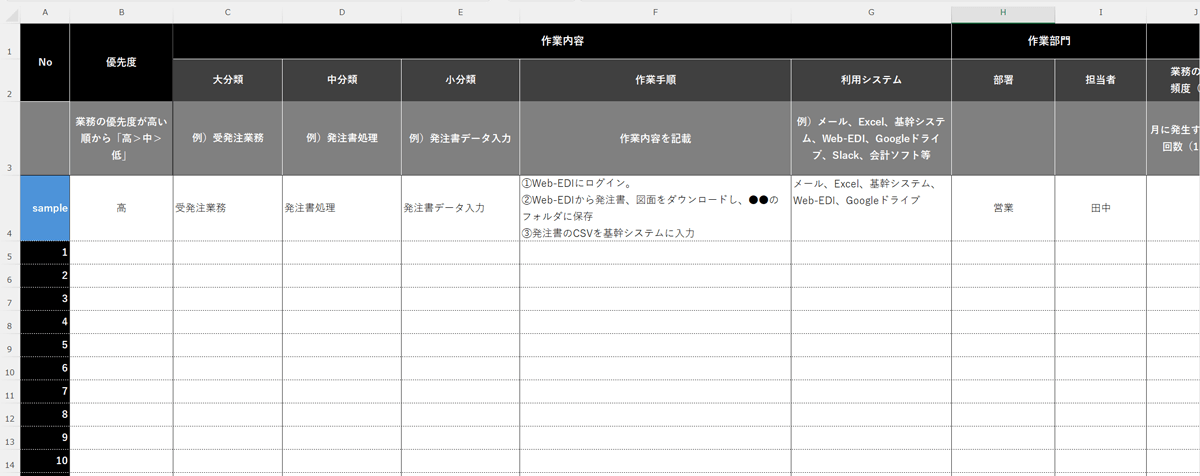

STEP1:自動化する業務の選定と洗い出し

最初のステップは、どの業務をRPAで自動化するかを見極めることです。

すべての業務が自動化に適しているわけではないため、ルール化されているか、繰り返しが多いか、人による判断が必要ないかといった観点で、候補となる業務を洗い出します。

メール送信、ファイルの保存、システムへのデータ入力など、毎回同じような作業を繰り返している業務はRPAの得意分野です。

また、社内ヒアリングや業務フローの棚卸しを行うことで、現場での「手作業」が潜んでいる工程を見つけることもできます。Excelやスプレッドシートなどに業務棚卸用の表を作成して可視化すると良いでしょう。

業務の棚卸しや選定に不安がある方は、スターティアレイズが提供する「すぐに使える!業務棚卸フォーマット」がおすすめです。自動化に向いている業務を簡単に洗い出せるテンプレートとなっており、Excelでそのままご活用いただけます。

STEP2:業務プロセスの可視化と手順の整理

自動化する業務が決まったら、次は業務の流れを図や表などで可視化し、作業手順を細かく整理する工程です。

STEP2は、失敗しないRPAシナリオを作る上で欠かせない重要な工程の一つであり、このステップを飛ばしてしまうと後工程で手戻りが発生する可能性が非常に高くなります。

この工程では、「何をきっかけに処理が始まるのか」「どのツールや画面を使用するのか」「どこで処理が終了するのか」といった業務全体の流れを順序立てて把握することがポイントです。

業務手順を書き出していくことで、「もしログインに失敗したら?」「もし該当ファイルが見つからなかったら?」といったあらゆる分岐やエラーのパターンを網羅的に洗い出すことができます。

また、この段階で業務の無駄や重複が見えてくることも多く、RPA導入と同時に業務改善へつながるケースも少なくありません。分岐や例外が発生する箇所を整理し、次の「設計書作成」のための土台をしっかり整えることが大切です。

STEP3:設計書の作成(処理の分岐・例外処理)

業務の手順が整理できたら、それをもとにRPA用の設計書を作成します。

設計書には、「どんな操作をどの順で行うか」「必要なデータは何か」「使用するシステムやファイル」「例外が起きた時の対応方法」などを記載していきます。

特に重要なのが、例外処理や条件分岐です。たとえば、「金額が1万円以下の場合は送料660円を追加する」など、処理内容が変わる条件を明確に定義しておく必要があります。

また、データの流れや保存場所などを図解(データフロー図)で表すことで、業務の全体像を関係者と共有しやすくなり、シナリオの実装精度も高まります。

RPAが得意な作業と、人の判断が必要な部分を区別しながら、どこまで自動化するのかを現場と相談して決めていきましょう。

STEP4:RPAツール上でのシナリオ作成

設計書の内容をもとに、実際にRPAツールを使ってシナリオを作成します。

このとき意識すべきなのが、人とロボットの違いです。

人間であれば、入力ミスや画面のレイアウト変化にもある程度対応できますが、ロボットは指示された通りにしか動けません。

そのため、「どの項目に入力するのか」「いつボタンを押すのか」「エラーが出たらどうするのか」など、すべての手順を明確にルール化したうえでシナリオを組み立てる必要があります。

とくにノーコード型のRPAでは、GUI上で視覚的に操作を組み合わせながら構築できるため、設計書との照らし合わせがしやすくなっています。レコーディング機能付きのRPAツールなら、画面操作を録画した後にシナリオが作成されるので、動作を確認して必要に応じて修正するだけで済むため、特に初心者におすすめです。

STEP5:テストと修正・改善

シナリオが完成したら、すぐに本番稼働させるのではなく、いくつかのテストを通じて正しく動作するか確認します。

1.単体テスト

まずは「一つひとつの処理」が正しく実行されるかを単体でテストします。例えば「ログインボタンを正しくクリックできるか?」「Excelから特定のセルの値を正しく読み取れるか?」「意図したフォルダにファイルを正しく保存できるか?」などを確認します。一つひとつの動きを確実にしておくことで、後からエラーが出たときに原因を特定しやすくなります。

2.結合テスト

単体テストがOKだったら次は、「一連の業務フロー全体」として動かしてみます。単体テストでは問題なくても、繋げてみるとうまくいかないことはよくあります。シナリオ全体の連携を確認する重要なテストです。

つまずく箇所や意図しない動作がないかをチェックし、必要に応じてシナリオを修正・改善していきます。

3.本番データテスト(UAT: ユーザー受け入れテスト)

その後は実際のデータを使って本番に近い環境でテストし、エラーの発生や想定外の挙動がないかを最終確認します。テスト用に作った綺麗なデータでは起きなかった問題が、実際のデータ(空欄があったり、予期せぬ文字が入っていたり)で発生することがあります。本番稼働前の最後の砦です。

4. 耐久テスト

最終的には、大量データの処理や長時間稼働に耐えられるかを検証し、安定した運用に備えます。大量のデータを扱うシナリオや、長時間稼働させるシナリオでは特に重要になります。

すべてのテストで問題がないことを確認したら、いよいよ本番稼働です。運用開始後も定期的にログを確認し、必要に応じてシナリオを改善していくことが安定稼働のポイントです。

シナリオ作成時の注意点・よくある失敗

本章では、初心者が特に陥りやすい失敗パターンとその注意点について解説します。

業務のパターン漏れ

RPAは、人間のように状況を判断しながら動けるわけではありません。

そのため、業務のパターンを完全に網羅できていないと、ロボットが想定外のケースに対応できず、エラーで止まってしまうことがあります。

例えば、通常の請求データ登録業務のシナリオを作成したのに、「金額が空欄のケース」や「ファイルが複数存在するケース」を考慮していなかったために処理が失敗するといった事例です。

対策としては、STEP2での業務手順整理を丁寧に行い、パターンを徹底的に洗い出すことが重要です。

現場担当者へのヒアリングや、過去の例外ケースの確認も効果的です。

例外処理の不備

シナリオ作成時に、例外発生時の対応を設計していないのもよくある失敗です。

例えば「ログイン失敗時はどうするか」「ファイルが見つからないときはどうするか」といったケースを想定していないと、ロボットは止まったままになり、業務が滞ってしまいます。

例外処理は単に「止める」のではなく、エラー内容を記録し、通知し、可能ならリトライするなど、実務に沿った設計を行うことが大切です。

また、エラーが発生した時にロボットが自動で対応できる範囲と、人が介入すべき範囲を明確にしておくと、運用トラブルを最小限にできます。

定期的なメンテナンスが必須

RPAシナリオは、一度作成して終わりではありません。業務フローやシステム環境が変わると、シナリオが正しく動作しなくなるケースが多いため、定期的なメンテナンスが必要です。特に、外部システムのUI変更や項目追加など、ロボットが参照している画面構成が変わった場合には、シナリオを修正しないとエラーが発生してしまいます。

安定運用のためには、「月次・四半期ごと」などの定期点検のスケジュールを決めておくことが大切です。併せて、ログの定期確認やエラー発生時の対応フローを整備しておくことで、シナリオの不具合を早期に発見し、迅速に修正できます。

属人化とメンテナンスの負荷

シナリオを作った人しか内容を理解できない状態になってしまうと、属人化のリスクが高まります。その結果、作成者が異動・退職したときにシナリオの改修やトラブル対応ができず、RPAの運用が止まってしまうこともあります。

また、シナリオが複雑すぎると、メンテナンス負荷が高まり運用コストが増加します。

これを防ぐためには、設計書をしっかり残し、コメントや命名規則でシナリオの意図がわかるようにすることが重要です。

さらに、業務が変更されたときに誰でも修正できるよう、シンプルで標準化された作りを意識しましょう。

シナリオ作成時は、開発スピードだけでなく、後の運用や保守も見据えた作り込みと運用体制が成功のポイントです。

RPAのシナリオとは?まとめ:RPAシナリオは設計力が重要

RPAシナリオは、ロボットが実行する一連の処理手順を定義した「業務の台本」です。このシナリオを正しく設計できるかどうかが、RPA導入の成否を大きく左右します。

シナリオ作成では、業務の流れを整理し、例外や分岐も含めたルール化を徹底することがポイントです。パターンの漏れや例外処理の不備があると、ロボットが止まってしまったり、誤った処理をしてしまう可能性があります。また、属人化を防ぐためにも、設計書を作成して運用やメンテナンスを意識した仕組みづくりを行いましょう。

さらに、RPAシナリオの作成方法には「レコーディング型」「フローチャート型」「スクリプト型」「AI自動生成型」など複数の種類があるため、自社の担当者のITリテラシーや業務フローとの相性、使い勝手を見極めて選ぶことが重要です。特に現場部門でシナリオを内製化したい場合は、直感的に使えるツールやサポートが充実したサービスを選ぶと運用がスムーズになります。

また、シナリオの作り方をしっかりとサポートしてくれる会社を選ぶことも、RPAを長期的に活用する上で大きなポイントです。

導入初期だけでなく、シナリオの改善や業務変更に合わせた調整まで寄り添ってくれるベンダーを選べば、RPAを社内に定着させやすくなります。

初めてのRPAなら、レコーディング機能付きのRPA「RoboTANGO」がおすすめ

「RPAを導入してみたいけど、シナリオ作成が難しそう…」という方には、録画(レコーディング)機能を備えたノーコードRPAツール「RoboTANGO(ロボタンゴ)」がおすすめです。

実際のPC操作をそのまま記録するだけでシナリオを自動作成できるので、専門知識がない方や初めて導入する実務担当者でも簡単に業務の自動化をスタートできます。

さらに、フローティングライセンスで提供しているため、1ライセンスで複数のPC端末にインストールして利用可能です。チーム内や部門をまたいで柔軟に活用できるので、運用コストも抑えられます。

また、導入時のサポートが手厚く、運用開始までしっかり伴走できるのもRoboTANGOの大きな特長です。シナリオ作成や設定に不安がある方でも安心して導入できます。

記録したシナリオは後から編集できるため、業務変更や改善にも柔軟に対応可能です。

初めてRPAを導入する中小企業や、現場主導での内製化を目指したい方におすすめです。