そもそもOCR、RPAとは?

RPAとは

RPA(アールピーエー)とは、「Robotics Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、「ロボットによる業務プロセスの自動化」を意味します。RPAは、人がパソコン上で行っている定型業務をソフトウェアロボットが記憶し、代わりに自動化し実行するソフトウェアまたはその仕組みを指します。

RPAは、データ入力・転記、データ集計・加工、ファイルの作成や移動、メールの送受信、ウェブサイトでの情報収集など、繰り返し行われる作業を自動で実行することができ、これにより業務の時間短縮、コスト削減、ヒューマンエラーの軽減といったメリットを企業にもたらします。

RPAの導入により、従業員は単純作業から解放され、より創造的で価値の高い業務に注力できるようになるため、全体の生産性の向上が期待できます。また、24時間365日稼働することが可能なため、業務の迅速化や顧客サービスの向上にも貢献します。

OCR(光学文字認識)とは

OCR(Optical Character Recognition)とは、紙の文書やPDFファイル、画像ファイルに含まれる文字を認識して、テキストデータに変換する技術・ソフトウェアのことです。

OCRにより、紙の文書やPDFファイルなどの文書から文字情報を抽出し、編集可能なテキスト形式に変換できます。それによってコンピューター上での検索、編集、保存が可能になります。OCR技術は、名刺・帳票・書類などの文書のデジタル化、自動データ入力など、多くの分野で利用されています。

従来のOCRは、標準化されたフォーマットの文書では高い精度を発揮できますが、手書きのテキストや不規則なフォーマットの文書に対しては、認識精度が低下します。

AI-OCRとは

AI-OCR(Artificial Intelligence Optical Character Recognition)とは、従来のOCR技術にAI(人工知能)の要素を組み合わせたもので、AIを活用することで文字認識の精度が大幅に向上し、非定型帳票をはじめとした複雑なフォーマットや手書きの文書でも高い精度で文字を認識することが可能です。

AI-OCRは、使用されるたびに文書の特徴をよりよく理解し、認識精度を向上させることが可能です。そのため、従来のOCR技術よりも高い精度で、より多様な形式のテキストを認識することができるのです。

近年では、より読み取り精度の高い「AI-OCR」が浸透してきており、企業による導入数も年々増加しています。

文字の認識率や正確性の問題から、帳票や契約書、名刺などの重要なデータはOCRではなくAI-OCRのほうがおすすめです。

OCRとRPAの違い

RPAとOCRは、いずれも業務の自動化と効率化のためのツールですが、RPAはパソコン業務の作業を自動化する機能、OCRは手書き文字や活字を文字データ化する機能を持ち、目的や機能性が異なります。

OCRで文字データ化したものをRPAで自動的にシステム入力する、とイメージすると良いでしょう。

下記にAI-OCRとRPAを比較した表で詳しく記載します。

| AI-OCR | RPA | |

|---|---|---|

| 目的 | 紙の文書や画像ファイルに含まれる文字情報をデジタルテキストデータに変換 | 繰り返し行われる作業やルールや手順に沿った定型的なパソコン業務を自動化 |

| 機能 | ・紙媒体やPDFなどの文字のデジタル化 ・手書き文字の認識 |

・業務の自動化 ・システム間の操作の自動化 ・人間が行う操作の模倣 |

| 主な用途 | スキャンした文書のテキスト化、手書きノートのデジタル化、ビジネスカードの情報抽出など | 請求書処理、従業員情報の管理、顧客データの入力、報告書の作成など、ルーティンワークの自動化 |

| メリット | 紙媒体や画像の文字をデジタル化し、検索と編集が可能な形式で保存できる | 業務プロセスを速く、正確に、かつコスト効率良く行うことができる |

| 対象範囲・業務 | ・請求書、発注書、領収書などの帳票のデータ化 ・紙媒体のアンケートや申込書、手書き資料のデータ化 ・郵便物や書類の自動仕分け |

・請求書や発注書などの帳票処理 ・システムからのデータダウンロード ・顧客データの入力 ・報告書・レポートの作成 |

OCRとRPAはそれぞれ異なる目的と機能を持ちながらも、双方が連携することで文書のデジタル化からそのデータを活用した業務プロセスの自動化までを効率的に実現できます。

以下の章で連携によるメリットや効果、出来ることを解説していきます。

OCRとRPAを連携するメリット・効果

OCRとRPAの連携は、業務の自動化において「効率性の向上」「人的ミスの削減」「コスト削減」という3つの大きなメリットをもたらします。

以下で、3つのメリットについて詳しく解説します。

効率性の向上:自動化の範囲を広げる

OCRを用いて文書や画像からテキスト情報を抽出し、そのデータをRPAが引き継いで処理することで、従来は人手に頼っていた多くの作業が自動化されます。

たとえば、紙の請求書をスキャンし、その情報を自動的に会計システムに入力する流れがこれに該当します。このように連携させることで、データの入力や移行などのルーティンワークが迅速に行われるようになり、全体の業務効率が大幅に向上します。

人的ミスの削減:精度の向上

人間によるデータ入力作業は入力ミスや漏れなどの人的ミスを起こしやすく、特に大量のデータを扱う場合は疲労や注意散漫などにより、リスクは高まります。

OCRとRPAの連携により、テキストデータの抽出からシステムへの入力業務まで自動化できるため、人的ミスが大幅に削減されます。

AI-OCRとRPAでの活用は、手書き文字や異なるフォーマットの文書でも非常に高い精度でテキストデータ化でき、RPAがこれを正確に処理するため、全体の作業精度が向上します。

コスト削減:人的リソースの削減

業務プロセスの自動化により、従業員はルーティンワークから解放され、より戦略的且つ専門的な業務に集中できるようになります。これにより、人的リソースの有効活用が可能となり、長期的には人件費の削減にもつながります。

また、自動化によって業務が迅速に行われるようになるため、残業時間や人的リソースのコスト削減にもつながります。

さらに、人的ミスの削減によってWチェックや修正作業が減少し、間接的なコスト削減にも繋がります。

OCRとRPAの連携でできることとは?

OCRとRPAを組み合わせることで、紙媒体の文書のデジタル化からそのデータを用いた処理業務の自動化までを一貫して行うことができます。例えば、OCRで抽出したテキストデータをRPAが利用して自社システムへの入力や更新作業を自動化することが可能です。

本章では、読取の正確性が高いAI-OCRとRPAの連携による活用事例を紹介します。AI-OCRとRPAの活用で効率化できる業務を具体的に見ていきましょう。

名刺情報の自動入力とDMの自動送信

多くの社会人にとって名刺管理は手間がかかるものです。AI-OCRとRPAを連携させることで、手間を省くだけでなく、営業活動を自動化できます。

手順としては名刺をAI-OCRで読み込み、取り込んだ名刺情報をRPAで専用システムに登録。登録された相手にDMを自動送信するという流れです。

AI-OCRとRPAの連携は、時に業務効率化以上の価値を発揮します。また、送信前に目視で確認したい、という場合は下書き保存までを指示することもできます。

納品データと販売管理データの自動照合

商品納品前のチェックも、AI-OCRとRPAを連携させることで自動化できます。

出力した納品書をAI-OCRで取り込み、RPAを使って販売管理データと自動照合を実施。納品前にミスの発生を防ぐことが可能です。

人の目では精度が不十分だった帳票のチェック作業も、AI-OCRとRPAの活用で効率化できます。

請求書や帳票処理を自動化

請求書や発注書などの帳票の処理もAI-OCRとRPAの連携で自動化できます。

請求書の場合、AI-OCRで請求書から情報発行日、製品名、金額、取引先名など重要な情報を自動で抽出し、RPAを利用して会計システムに自動入力します。

あとは経理に所属するメンバーが処理を進めるだけです。PDFにして、データを送信するといった業務もRPAにより簡略化することが可能。

処理時間の短縮、人的ミスの削減、コスト削減によって、より業務を効率化することができます。

契約書や申込書の取り込み

顧客から提供される名刺や会員登録の申込書に基づく情報の登録や更新作業は膨大で、正確性を保つのが困難です。

AI-OCRで申込書、契約書などから顧客情報を読み取り、RPAがこの情報をCRMシステムに自動で更新します。これにより、顧客データの正確性と最新性の向上を実現します。

口座振替用紙のデータ入力

顧客から提出される口座振替用紙の情報を手作業でシステムに入力する作業は、人的ミスが発生しやすく、効率も良くありません。また、金銭管理に関わるため、従業員の精神的負担も大きくなります。

AI-OCRで口座振替用紙に記載された顧客名、口座番号、金融機関名などの情報を読み取り、RPAがこの情報を金融システムや顧客管理システムに自動で入力します。

これにより、データ入力作業のスピード向上と正確性の向上、従業員の精神的負担を軽減できます。

勤怠情報の登録作業

従業員の勤怠カードや勤怠表の手作業によるデータ入力は時間がかかり、誤入力のリスクも高くなります。

AI-OCRを使用して勤怠カードや勤怠表から勤務時間、休憩時間、残業時間などの情報を自動で読み取り、RPAを利用して勤怠管理システムにこれらのデータを自動登録することができます。

これにより勤怠データの入力作業の迅速化、誤入力などのミスを削減、人事部門の作業負担の軽減を実現します。

このようにAI-OCRとRPAの連携には、業務自動化・効率化を実現した数多くの活用方法があります。

手書きアンケートの入力と集計

手書きアンケートの集計は、従来は手作業で行われることが多く、時間がかかり、ミスも発生しやすい業務です。

手書きアンケートの集計にOCRとRPAを連携させることで、効率化と精度向上が実現できます。まず、アンケート用紙をスキャンしてデジタル画像に変換し、OCRで手書き文字を認識してデジタルデータに変換します。次に、RPAを使用してデータをシステムに自動入力し、統計処理やレポート生成を行います。

これにより、手作業の削減、入力ミスの防止、迅速なフィードバックが可能となり、業務の効率化とコスト削減に貢献します。

物流管理

物流管理では、OCRとRPAの連携により出荷指示書や配送伝票の処理を自動化できます。

まず、紙の指示書をスキャンし、OCRでデジタルデータに変換します。次に、RPAがそのデータを物流管理システムに自動入力し、在庫管理や配送スケジュールを自動化します。

これにより、手作業の削減、入力ミスの防止、処理速度の向上が実現し、全体の業務効率が大幅に改善されます。また、リアルタイムの追跡と通知も可能になり、迅速な対応が可能です。

OCRとRPAの導入事例

自治体の事例

岩手県久慈市

岩手県久慈市役所様では、当時、東日本大震災や台風などの災害による対応業務に加え職員数の減少といった背景から業務の効率化が喫緊の課題でした。そこで2020年にAI-OCRとRPAの実証実験が行われました。

年間約2万件のふるさと納税の申請書をシステムに入力する処理業務や、約4,000枚のアンケート内容のデータ化および集計業務を自動化。

その結果、ふるさと納税では作業時間が月間約78%削減し、アンケート集計業務は約83%の時間削減につながったとのことで、非常に高い成果を出されています。

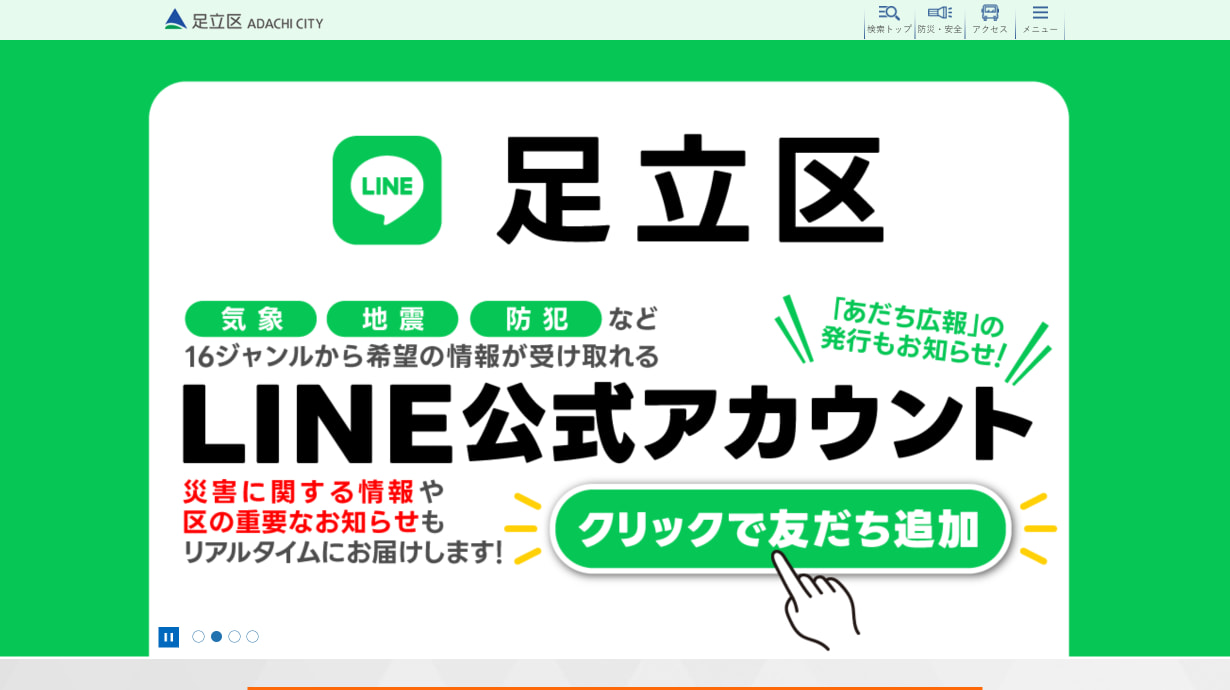

東京都足立区

東京都足立区役所様は、人口が増加傾向にあるものの、今後は人口減少、少子・超高齢社会が進展していくことが予測されており、それに伴い、区の財政面にも大きな負担がのしかかることが課題でした。増大する行政需要にも対応するため、職員の人員削減や民間企業への業務委託や電算システム化による事務の効率化など様々な改革を進めており、その施策の一つとしてRPAとOCRの導入を推進。

結果、給与所得者異動届出書のデータ入力業務では年間538時間の削減見込み、給与所得者異動届出書のデータ入力業務では年間308時間の削減見込み、児童育成手当現況届データの入力業務は年間196時間の削減見込みになりました。

その他の定型業務でも大幅な削減見込みが予測されています。

自治体では申請書や証明書類の処理を自動化することで、手作業によるデータ入力のミスを減少させ、書類提出から処理完了までの時間を大幅に短縮し、住民へのサービスの質向上を実現することができます。

不動産業の事例

株式会社エステム管理サービス様では、マンション・ビルの管理業務で発生する定型的な事務作業・経理業務を、手作業で行っており担当者の負担が膨大でした。また、顧客に請求する金額を間違ってしまうと、信頼を失うなど会社の損失につながってしまうため、人的ミスの防止も強化していきたいと考え、AI-OCRとRPAを導入。

お客様から提出される口座振替依頼書や、紙で送付されてくる請求書のデータを読み取り、マンション管理システムへの入力作業を自動化されました。その他経理部門の定型業務をRPAで自動化し、担当者の業務負担軽減や、RPAが正確に操作することでミス防止・Wチェックの工数削減につながりました。

また、自動化により、新入社員でもすぐに業務が行える環境が整備され、部署全体での残業時間削減にも貢献しています。

医療業界の事例

医療法人社団平郁会様では、以前RPAロボットの構築・保守を外部に委託していたものの、電子カルテのシステムアップデートの度にRPAロボットのメンテナンス(改修)が発生していたため、多くの手間と時間がかかっていました。

RPA作成やメンテナンスをスムーズに行うため、自社でRPAを導入することを検討し、カスタマーサポート部門でニーズのあったAI-OCRとともに導入されました。

平郁会様ではAI-OCRで請求先情報を読み取り、電子カルテシステムに入力する作業をRPAで自動化することで作業時間ゼロを実現されています。

その他検査データのアップロード作業や入金情報の突合作業などさまざまな業務を自動化し、年間1,800時間の作業時間の削減に成功されています。

製造業の事例

ヘガネスジャパン株式会社では、工場での入出荷業務において、伝票のPDFデータを統合基幹システムへ転記する作業が手作業によるもので手間がかかっていました。また、システムへの転記作業での入力漏れや入力ミスなどのヒューマンエラー防止を強化したいと考えていました。

そこで、手書きの発注書もスムーズ且つ高性能で読み取りが可能なAI-OCRとRPAを導入。

AI-OCRとRPAとの連携により、伝票の読み取りから転記作業の自動化をほぼワンストップで実現し手間が大幅に削減できました。

また、自動化によりヒューマンエラーが大幅に削減し正確に入力されることで、従業員の精神的負担が軽減したとのことです。

物流・運輸業の事例

ある会社様の配送センターでは、大量の配送伝票を毎日処理する必要があり、従来の手作業によるデータ入力は時間がかかり、エラーが発生しやすい作業でした。

そこでAI-OCRを用いて配送伝票から送り先、送り主、荷物の内容などの情報を読み取り、RPAを活用してこれらの情報を物流管理システムに自動登録する作業を自動化しました。それにより、大幅な時間短縮、エラーの削減、データの正確性向上を実現されました。

上記以外の業種でも、紙媒体を多く取り扱う金融・保険業界や人材業など、さまざまな業種・業界で広く導入されています。

OCRとRPAが連携できるツールおすすめ5選

OCRとRPAを連携させることで、多くの業務を自動化し、効率化することが可能になりますが、双方の連携を実現するためには、特定のツールやプラットフォームが必要です。以下に、RPAとOCRが連携できる代表的なツール5つをご紹介します。

※会社名及び製品名・ロゴマークは、各社の商号・商標または登録商標です。

UiPath

UiPath株式会社が提供する「

UiPath(ユーアイパス)![]() 」は、グローバルに展開している世界的に有名な大手エンタープライズ向けのRPAツールで、OCR機能を搭載しています。

」は、グローバルに展開している世界的に有名な大手エンタープライズ向けのRPAツールで、OCR機能を搭載しています。

UiPathは、Webサイト上の画像やPDFファイルからの数字やテキストの読み取りと抽出を自動化することが可能です。

使用するOCRエンジンを指定することができ、「Microsoft OCR」「Tesseract OCR」「UiPath ドキュメントOCR」をはじめとしたこれらのOCRエンジンは無料で利用でき、追加コスト不要で導入することも可能です。

ただし、OCRエンジンにはそれぞれ特徴があり、日本語に強い・英語に強い、経理伝票に強いなどの特徴が分かれているため、業務の内容に応じて使い分ける必要があります。

Automation 360

オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社が提供する「

Automation 360(オートメーション360)![]() 」は、ユーザーフレンドリーなRPAプラットフォームで、AI機能を備えたOCR技術「IQ Bot」を搭載しています。

」は、ユーザーフレンドリーなRPAプラットフォームで、AI機能を備えたOCR技術「IQ Bot」を搭載しています。

IQ Botは、ドキュメントやEメールなどのテキスト情報を読み取る高度なAI-OCR機能を提供し、レイアウトが異なる帳票や非定型のドキュメントにも対応しています。

また、ABBYY、Tesseract OCR、Microsoft Computer Vision APIなど、複数の外部OCRエンジンの選択が可能です。

IQ Botは機械学習を活用して文書からのデータ抽出を自動化し、利用するほどに抽出精度を高めることができます。

RoboTANGO

スターティアレイズ株式会社が提供する「RoboTANGO(ロボタンゴ)![]() 」は、低価格な国産のRPAツールです。

」は、低価格な国産のRPAツールです。

録画機能を活用し、人が行う業務の操作内容を録画することでRPAロボットが簡単に作成できるため、初心者でも使いやすいという点と、1ライセンスで複数台のパソコンにインストールできる点が特徴です。

RoboTANGOはAI-OCR市場シェアNO.1と謳われている「DX Suite」との連携が可能です。DX SuiteはAI inside 株式会社が提供するAI-OCRサービスで、BtoB、BtoC関わらず幅広い業界で導入されています。

手書きや活字、FAX 、非定型帳票まであらゆる帳票を高精度でデジタルデータ化できることに加え、初めてでも感覚的に操作しやすいインターフェースのため、初心者の方にもおすすめです。

BizRobo!

RPAテクノロジーズ株式会社が提供する「

BizRobo!(ビズロボ)![]() 」は、デスクトップ版からサーバ版までさまざまな種類のRPAサービスを展開しています。

」は、デスクトップ版からサーバ版までさまざまな種類のRPAサービスを展開しています。

BizRobo!は、1ライセンスで複数台のパソコンにインストールできる点と、スケジュール機能を利用することで指定した時間にRPAロボットを稼働できる点が特徴です。

RoboTANGO同様、AI Inside株式会社が提供するAI-OCR「DX Suite」と連携することが可能です。

また、書類のデータ化をまるごと任せられる「デジパス」というサービスも展開しており、スキャンをして送るだけのシンプルなサービス設計で、最短2時間で納品することが可能です。

AI JIMY Paperbot

シー・システム株式会社が提供する「

AI JIMY Paperbot(エーアイジミーペーパーボット)![]() 」は、現場で扱えるAI-OCRとRPA機能を備えた、データ入力業務に特化した自動化ツールです。

」は、現場で扱えるAI-OCRとRPA機能を備えた、データ入力業務に特化した自動化ツールです。

「AI JIMY Paperbot」は、文字認識が可能な高精度AI-OCRに加え、取引先や帳票の種類を判別できるAI仕分け機能、ファイル名を自動で変更できるリネーム機能、業務システムの操作が可能なRPA機能を搭載しています。

表のサイズや項目数に関係なく取得できるため、多種多様なレイアウトをもつ注文書や請求書などに対応しており、RPAで任意の業務システムへ自動で入力させることができます。

OCRとRPAのまとめ

OCRとRPAの組み合わせは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進させるために有用です。OCRによる紙媒体や画像からのテキストデータの抽出と、RPAによるそのデータの自動処理は、業務の効率化、コスト削減、エラー率の低下をもたらします。

AI-OCRとRPA、どちらのツールも近年機能が進化していますが、特にOCRはAI活用により精度が大幅に向上しており、これまで苦手とされていた手書き文字のデータ処理も、繰り返し読み取り作業を行うことで手書きのクセを蓄積し、自動化精度を高めていきます。

紙媒体やPDFデータの取り扱いが多く、そのデータをシステムに入力させている企業にとっては業務の効率化に大きく貢献することができるでしょう。

AI-OCRや、OCRとRPAの連携に興味があるという方は下記のリンクより、ReiWorQ(レイワーク)のAI-OCRによる高精度な文字認識機能についての情報をご確認ください。

AI-OCRのサービスページを見るAI OCR「ReiWorQ AI-OCR」とは