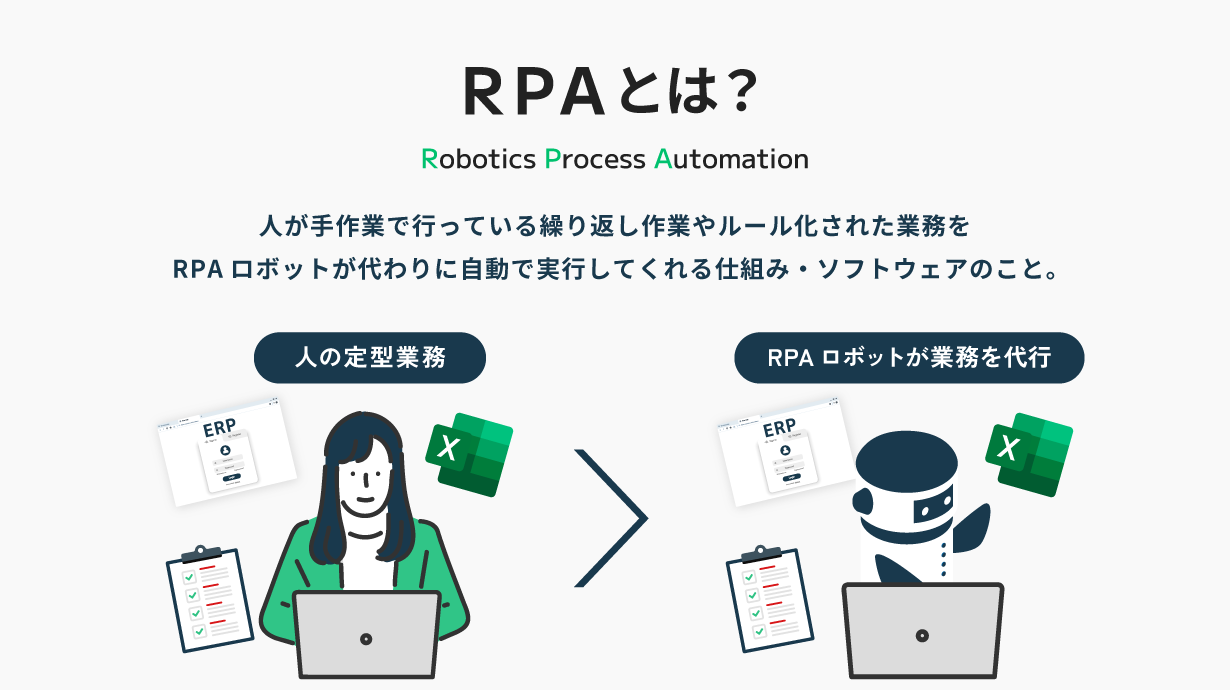

そもそもRPAとは?

RPA(アールピーエー)とは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略称で、人間がパソコン上で行う定型業務をソフトウェアロボットで自動化する技術です。

たとえば、メール送信やデータ入力、ファイルのダウンロード、システムへの登録作業など、これまで人が手作業で行っていたルーティン業務を、RPAが記憶し模倣して実行してくれます。

人間の代わりにロボットが業務を代行するため「デジタルレイバー(Digital Labor)」や「仮想知的労働者」とも呼ばれます。

RPAは人間の数倍〜数十倍の速さで、ミスなく正確に業務をこなすため、生産性の向上だけでなく、人手不足や残業削減といった働き方改革の観点でも注目されています。特に、経理・営業事務・人事・総務など、定型的な業務が多いバックオフィス部門を中心に、数多くの企業で導入が進んでいます。

RPAの利用には従来プログラミングの知識やスキルが必要不可欠でしたが、近年プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるRPAツールも増えてきました。

例えば、人間が行うパソコンの画面上の操作を録画するだけでロボットが作成できるものもあります。

RPAのロボット作成方法はツールによって異なるため、導入を検討する際にはどのようにロボットを作成するのか、自分でロボットを作成できるかどうかを確認しておきましょう。プログラミング不要で利用できるRPAを導入すれば、初心者でも簡単にロボットを作成して業務の自動化が実現できます。

RPAの「シナリオ」とは?

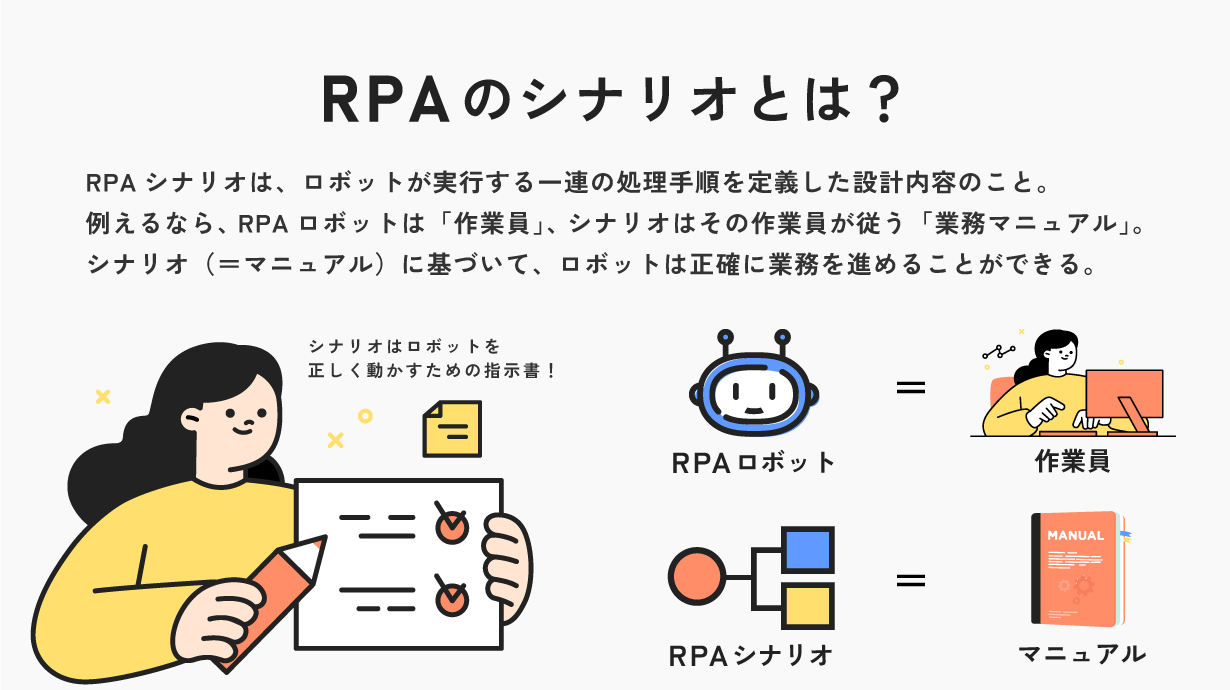

RPAのシナリオとは、ロボットに自動化させたい業務の処理手順を定義したものです。

RPAは導入しただけでは業務効率化を達成できません。シナリオと呼ばれる一連の業務の流れやルールをロボットに覚えさせることで、初めてRPAが動き出します。

簡単に言えば、RPAロボットが「シナリオ」という一連の処理が書かれたマニュアルを見ながら、順番に処理を進めていくイメージです。

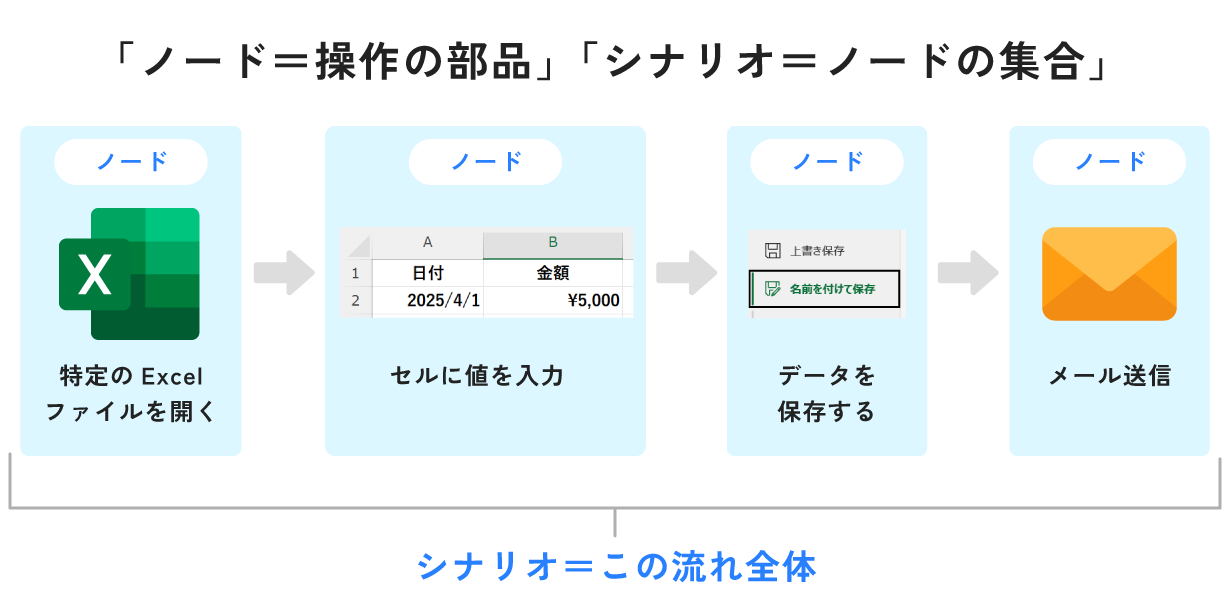

RPAのシナリオは、ロボットが1つずつ実行していく操作の最小単位を組み合わせて作られており、この最小単位のことを、RPAでは「ノード」と呼びます。

ノードはロボットが実行する1つ1つの操作の部品であり、複数のノードを順番につなぎ合わせて業務全体の処理手順を定義したものがシナリオです。

イメージとしては、ノードがパズルの1ピースで、シナリオはそのピースを組み合わせて完成させた絵のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。

RPAシナリオの作成手順

それではシナリオ作成の手順とポイントについて、詳しくご紹介します。

STEP1:自動化する業務の選定と洗い出し

まず、数ある業務の中からRPAで自動化する対象を決めます。

毎日繰り返し行う作業や、ルールが明確で変更の少ない定型業務など、自動化による費用対効果が高い業務を選ぶことが最初のポイントです。

また、「どの業務から着手するか」の優先順位をつけることも重要です。業務の難易度や業務量、影響範囲を踏まえて、まずは小規模かつ効果が見込める業務から取り組むと失敗が少なくなります。

この段階では、業務棚卸フォーマットなどを活用して、担当者ごとの業務を可視化するとスムーズです。

STEP2:業務プロセスの可視化と手順の整理

次に、選んだ業務の全手順を、担当者の頭の中から引き出して「見える化」します。

「どのファイルを開き、どこをクリックし、どこに何を入力するか」といった手順を、一つひとつ漏れなく書き出す非常に重要な工程です。このとき、業務フローをフローチャート形式にまとめると、抜け漏れや曖昧な手順を見つけやすくなります。

また、この段階で非効率な作業や二重入力が見つかれば、プロセスの見直しや業務改善も同時に行うと良いでしょう。さらに、この可視化・整理のプロセスをしっかり繰り返すことで、業務プロセス自体が最適化され、シナリオ作成後のメンテナンス負荷も最小限に抑えられるようになります。

STEP3:シナリオの設計書を作る

可視化した業務手順を基に、ロボットの具体的な「設計書」を作成します。

設計書には、正常な流れだけでなく、「もしエラーが起きたらどうするか(例外処理)」や「もし条件Aならどうするか(条件分岐)」といった、あらゆるパターンを考慮してロボットの振る舞いを定義することが重要です。

さらに、設計書を作ることで属人化を防ぎ、運用後のメンテナンスや引き継ぎをスムーズにできるメリットもあります。

誰が見ても理解できる内容にするため、画面キャプチャや具体的な入力例を盛り込むのがおすすめです。

STEP4:RPAツールでの実装(開発)

作成した設計書に従い、実際にRPAツールを操作してシナリオを構築していきます。

多くのツールでは、ユーザーの操作を記録する「レコーディング機能」や、処理の部品(ノード)を組み合わせて開発するGUI操作でロボットを作成できるため、初心者にはおすすめです。

IT部門が導入する際は、コード記述が可能なタイプのRPAツールを選ぶとより高度な処理が実装できるので適しています。

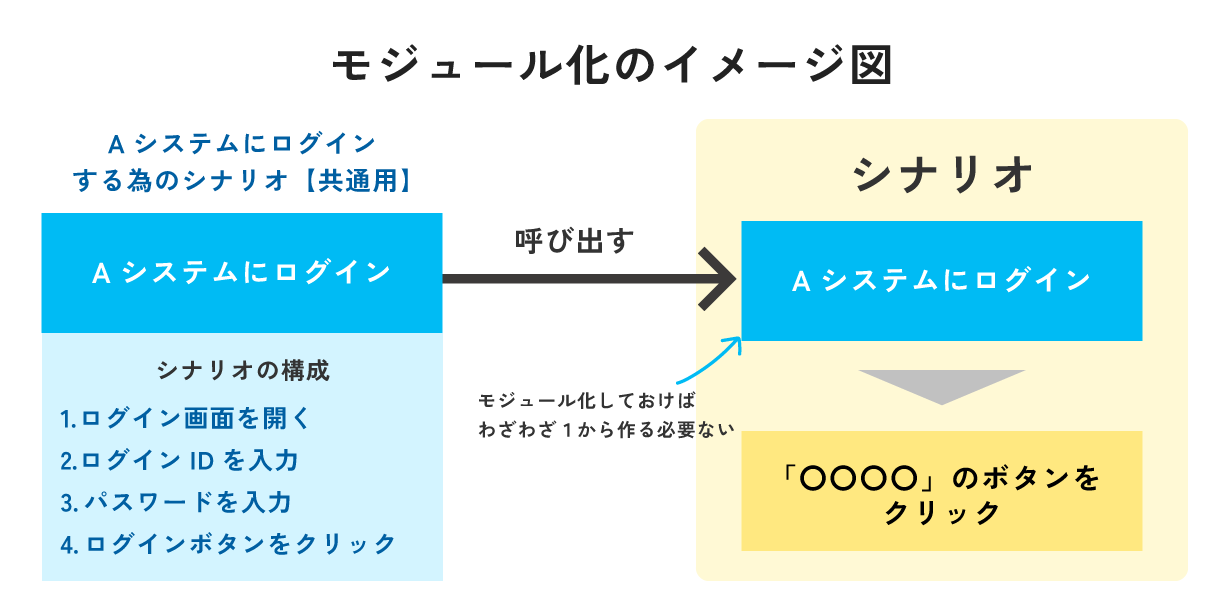

ここでは、シナリオをモジュール化(共通部品化)することがポイントです。

「ログイン処理」「ファイルの取得」「メール送信」といった共通動作を部品として分けておくと、後の保守や修正がしやすくなります。

また、最初は単純で簡単な業務から開発を始めることが重要です。

シンプルなシナリオであれば、エラーが出ても原因を特定しやすく、トライアンドエラーを繰り返しながらツールに慣れることができます。

こうして段階を踏みながら、徐々に複雑な業務の自動化へ広げていくのがおすすめです。

STEP5:シナリオのテストと修正・改善

完成したシナリオが、設計書通りに正しく、そして安定して動くかをテストします。

- 1. 単体テスト:各処理が正しく動作するか確認

- 2. 結合テスト:シナリオ全体の流れが問題ないか確認

- 3. 本番データテスト(UAT):実際のデータで想定外の挙動がないか検証

- 4. 耐久テスト:大量データや長時間稼働でも安定動作できるか確認

テストを通じて想定外のエラーやバグを発見したら、修正・改善を繰り返します。

この工程で品質をしっかり高めておくことが、本番稼働後のトラブルを減らすカギです。

また、ログ出力やエラーハンドリングの仕組みを整備しておくと運用が安定しやすくなります。

シナリオ完成後も、業務やシステム変更に合わせた定期的なメンテナンスが必須です。作成から運用までの全工程をチームで共有し、属人化しない体制づくりを意識しましょう。

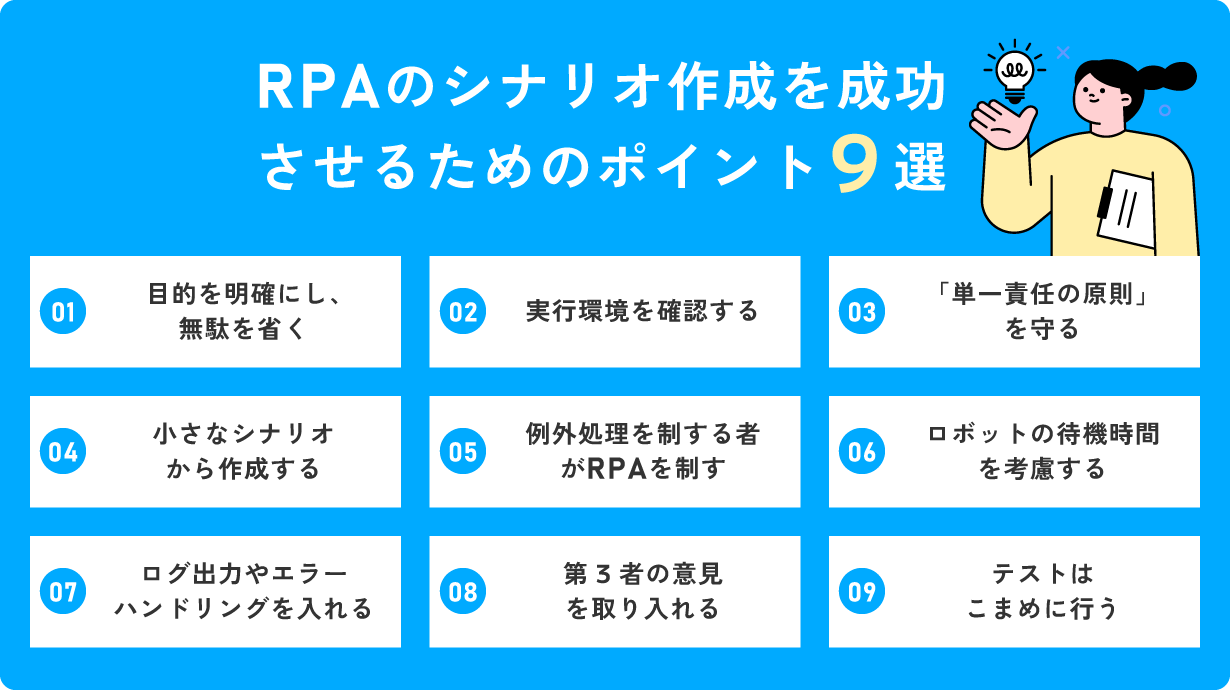

RPAのシナリオ作成を成功させるポイント9選

シナリオを作成する際のポイントとして、「小さなシナリオから作成する」「シンプルさと「単一責任の原則」を守る」「例外処理を想定して作成する」「ロボットの待機時間を考慮する」「テストはこまめに行う」などがあげられます。9つのポイントについてそれぞれ詳しく解説していきます。

1.目的を明確にし、無駄を省く

シナリオを作成する際は、まずRPA活用の目的を明確にします。そして自動化する業務の手順の中で余計な作業や非効率な作業がないかを見直します。業務の無駄を省いたら、ロボットでどのように自動化するかを決定し、設計書(要件定義書)を作成しましょう。そして、設計書をもとにRPAを導入する目的の達成に向けてシナリオを作成すれば、効率的な業務の自動化が実現できるでしょう。

2.実行環境を確認する

またシナリオを作成する際は、実行環境の確認も必ず行うようにしましょう。例えば、シナリオを作成しても、RPAがアプリケーションやシステムと連携できなかったり、頻繁に動作が止まったりするようでは安定的な運用は難しいです。自動化する業務で使用するソフトウェアやアプリケーション、ツール、データの種類は何か、また処理の判断基準は何かを確認しておきましょう。実行環境を確認してからシナリオを作成することで、非効率なシナリオの作成を防ぎ、安定的なRPA運用が可能になります。

3.シンプルさと「単一責任の原則」を守る

一つのシナリオにあれもこれもと多くの機能を詰め込むのは避けましょう。理想は「1シナリオ=1つの中心的な役割」です。

例えば

- シナリオA:「顧客データを収集する」

- シナリオB:「収集したデータを基にレポートを作成する」

- シナリオC:「レポートをメールで送付する」

- シナリオD:「基幹システムに登録する」

と役割ごとに分割し、Aが終わったらBを呼び出す、という構成にします。

機能をシンプルに分割しておくことで、エラー発生時の原因特定がスムーズになり、修正も他のシナリオに影響を与えずに行えます。多機能な便利ツールより、一つの仕事に特化した専門道具の方が扱いやすいのと同じです。

これを、「顧客データを収集し、レポートを作成し、関係部署にメールで送付し、基幹システムにも登録する」という全ての機能を1つの巨大なシナリオにまとめると、エラー発生時の原因特定や、将来の修正・変更が非常に困難になるため避けた方が良いです。

4.小さなシナリオから作成する

はじめは、手順が少ない業務で小さなシナリオから作成することが重要です。特に導入時にはロボットがうまく動作しないなどのトラブルが発生しやすいため、最初からトラブルが発生したときに全社に影響が出るような大きなシナリオを作るのではなく、まずは部署や業務単位の小さなシナリオから作成しましょう。

例えば、コピー&ペーストを繰り返す転記作業や、Excelの情報を基幹システムに入力する作業は比較的簡単にシナリオを作成できます。

そして、シナリオ設計に慣れてきたら、少しずつ自動化する業務の範囲を広げていくと失敗がありません。

5.例外処理を制する者がRPAを制す

シナリオ作成で最も重要かつ、初心者がつまずきやすいのが例外処理(エラー対応)です。正常な流れだけを考えて作ると、ロボットは些細なことで止まってしまいます。

【シナリオ作成の初期段階で考えるべき例外】

- ログインに失敗したら?

- 目的のファイルやフォルダが存在しなかったら?

- Webサイトの画面表示がいつもより遅かったら?

- 処理すべきデータが1件もなかったら?

- 処理の途中でアプリケーションがフリーズしたら?

こういった、「もしも」をあらかじめ想定し、「3回まで再試行する」「処理を中断して担当者にメールで通知する」といった対応をシナリオに組み込むことで、ロボットは安定して稼働するようになります。

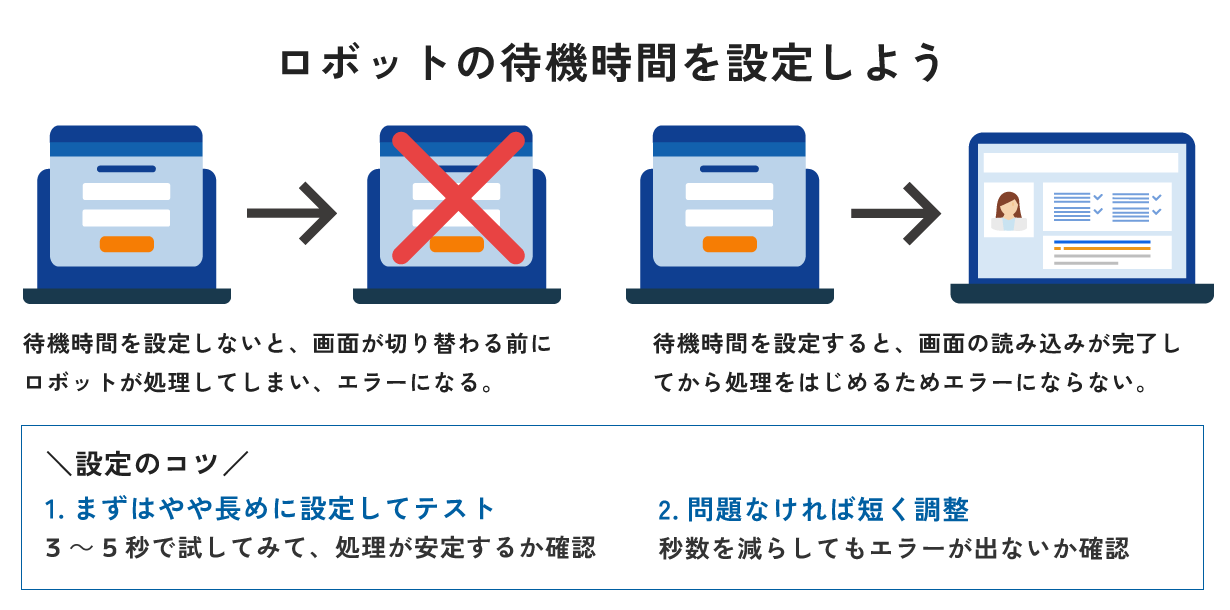

6.ロボットの待機時間を考慮する

シナリオには、大量のデータを読み込んだときにかかる計算処理の時間を見込んで、工程ごとに待機時間を組み込んでおく必要があります。

もし待機時間を設けずに次から次へとデータ処理を進めてしまうと、前の処理がまだ終わっていないのに次の処理を始めてしまい、データの取得が失敗したり、画面操作が空振りしてエラーが発生したりすることがあります。その結果、ロボットが途中で止まってしまう原因になります。

例えば、Webシステムにログインしてデータを取得する処理では、画面が完全に読み込み終わる前に次の操作を実行してしまうと「対象が見つからない」というエラーが出ることがあります。こういったエラーやトラブルを防ぐために、工程ごとに数秒の待機時間を設定して、確実に処理が完了してから次の処理に進むことが大切です。

待機時間は2~5秒程度を基準に設定することが多いですが、ネットワーク環境やシステムの負荷によって変わります。まずは3〜5秒を目安にやや長めに設定してテストし、処理が安定するか確認しましょう。問題がなければ秒数を少しずつ短く調整していくのがポイントです。

7.ログ出力やエラーハンドリングを入れておく

トラブルがあったときにすぐ原因を把握できるよう、エラーメッセージや実行結果をログとして出力する仕組みを入れておきましょう。

また、失敗時のリトライやスキップ処理など例外処理をあらかじめ組み込むと運用が安定します。

8.第3者の意見を取り入れる

シナリオ作成は導入担当者だけで行うのではなく、社内のエンジニアやベンダーの担当者など、第3者の意見を取り入れながら行いましょう。第3者にシナリオを確認してもらうことで、導入担当者が気づかなかった点を指摘してもらえたり、アドバイスやサポートをもらえたりする可能性があります。シナリオを作成する際は、良い意見は積極的に取り入れて、より良いものを作っていきましょう。

9.テストはこまめに行う

一度に全体を作ってからテストするのではなく、小さな単位ごとに動作確認をしましょう。例えば、「データ取得部分だけテスト」「条件分岐部分だけテスト」と進めると、エラーの原因を特定しやすくなります。

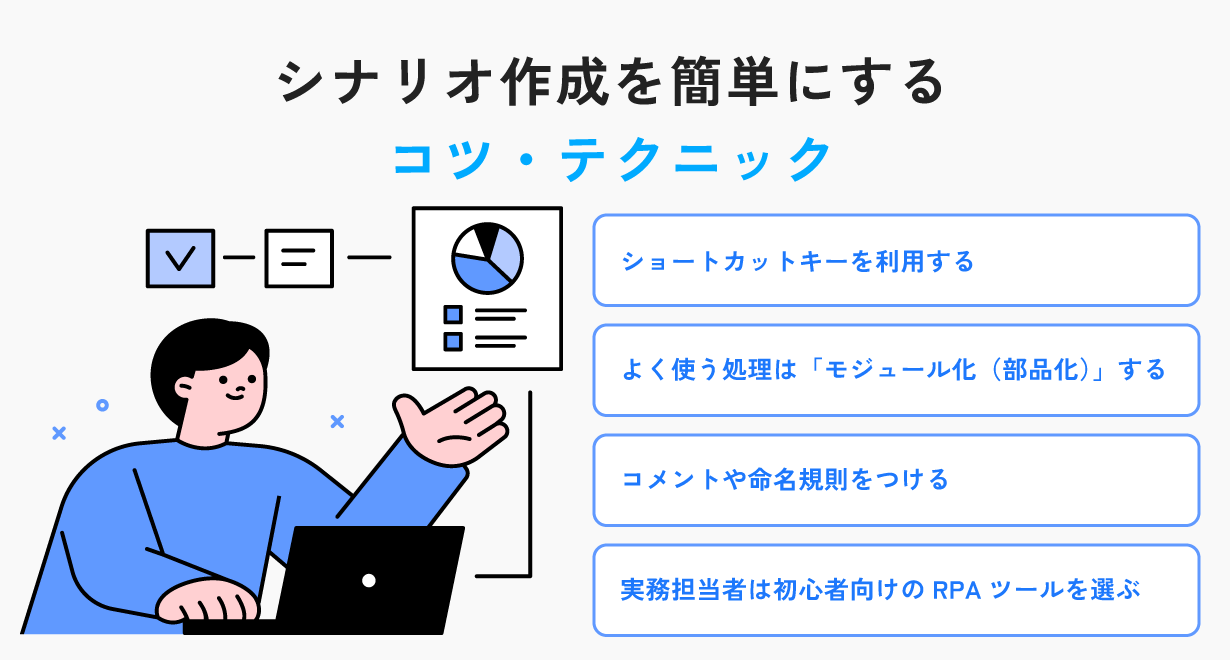

シナリオ作成を簡単にするコツ・テクニック

RPAシナリオの作成はちょっとした工夫で効率や品質が大きく変わります。ここでは、初心者でもすぐに実践できるシナリオ作成を簡単にするためのコツやテクニックをご紹介します。

1.ショートカットキーを利用する

プログラミングの知識やスキルを必要とする「開発型」のRPAツールでシナリオを作成するには、ショートカットキーを使うと効率良くシナリオの作成ができます。例えば、コピーは「Ctrl+C」、ペーストは「Ctrl+V」、すべて選択するには「Ctrl+A」、元に戻すには「Ctrl+Z」などです。ショートカットキーの活用で、マウスで操作するよりも短時間で正確に作業ができるようになります。

2.よく使う処理は「モジュール化(部品化)」する

複数のシナリオで共通して使う処理は、独立した部品(モジュール)として切り出しておくと便利です。例えば、システムへのログイン、メール送信、エラー通知、よく使うフォルダを開く処理などは、多くの業務で登場します。こうした共通の処理を1つのモジュールとして作っておけば、必要なときに呼び出して使うことができます。

【モジュール化の例】

- 特定のシステムへの「ログイン処理」「ログアウト処理」

- エラー発生時の「通知メール送信処理」

- よく使うフォルダを開く処理

例えば、10個のシナリオすべてで「Aシステムにログインする」という処理が必要だったとします。モジュール化していなければ、10個のシナリオそれぞれに「Aシステムのログイン処理」を書く必要があり、修正時も関連するすべてのシナリオを1つずつ修正しなければなりません。モジュール化しておけば、「Aシステムのログイン処理」のモジュールを1か所修正するだけで完了し、メンテナンス性が大きく向上します。

なお、このモジュールはAシステム専用なので、BシステムやCシステムにログインする場合はそれぞれのシステム用のモジュールを別途作成しておく必要があります。

さらに、新しいシナリオを作るときも既存のモジュールを組み合わせるだけで作成できるため、開発効率も高まります。

3.コメントや命名規則をつける

作成したシナリオは、数ヶ月後の自分や後任者が見てもすぐに理解できるようにしておくと良いです。例えば、作成したシナリオの手順ごとに、「なぜこの処理を入れたのか」「ここは〇〇の理由で特殊な処理をしている」といったコメントを残す、変数名やアクション名にわかりやすい命名規則をつけると、後から見返したときや他の人に引き継ぐときにもわかりやすくなります。そうすることで作った人にしか分からないブラックボックス化や属人化を防ぎ、トラブル対応もしやすくなります。

4.実務担当者は初心者向けのRPAツールを選ぶ

社内のエンジニアが不足している場合は、プログラミングの知識がなくても操作ができる「レコーディング型」や「フローチャート型」で作成できるRPAの導入がおすすめです。レコーディングやフローチャートで作成できるRPAを導入した場合は、もっと簡単にシナリオの作成ができます。例えば、スターティアレイズ株式会社が提供する「RoboTANGO」はレコーディング機能が搭載されており、人が行った操作を録画してそのままシナリオ化できるため、簡単にロボットを作成できます。これにより、プログラミングの知識がない初心者でもロボットの作成が可能になります。社内のエンジニアに頼ることなく、現場の担当者がロボットを作れるようになれば、RPAの活用も促進されるでしょう。

RPAシナリオの作成手順まとめ

「RPAを導入したいけれど、シナリオ作成が難しそう」という声は少なくありません。

確かに、プログラミングの知識があればスムーズですが、最近は専門知識がなくても簡単にシナリオが作成できるRPAツールが増えています。

RPAを導入する際は、自社の環境や人材に合ったツールを選ぶことが重要です。社内にエンジニアが少ない場合は、録画した操作からロボットを作成できるRoboTANGOのような初心者や実務担当者向けのRPAツールがおすすめです。

また、自社でシナリオを作成する場合は以下を意識しましょう。

- シナリオの目的を明確にして、小さなシナリオから着手する

- 第3者の意見を取り入れ、効率化できる部分は改善しながら設計

- 大量データを扱う場合は、処理の間に待機時間を組み込む

- ショートカットキーの活用や共通部品化で作業を効率化

RPAシナリオを作成した後は、実際の運用の中でテストや改善を重ね、安定稼働を目指すことが重要です。

また、RPAはシナリオを作って終わりではありません。業務内容やシステムが変われば、その都度シナリオも見直し、定期的なメンテナンスを行うことが欠かせません。

このメンテナンス体制を整えておくことで、長期的に安定したRPA運用が可能になり、効果を最大化できます。自社での作成が難しい場合は、ベンダーのサポートや外部支援を受けながら進めるのも有効です。

当サイトではRPAツールの導入成功事例も紹介しています。導入を検討されている方はぜひご覧ください。

シナリオ作成が簡単なRPAなら、レコーディング機能付きの「RoboTANGO」がおすすめ

「RPAを導入してみたいけど、シナリオ作成が難しそう…」という方には、録画(レコーディング)機能を備えたノーコードRPAツール「RoboTANGO(ロボタンゴ)」がおすすめです。

実際のPC操作をそのまま記録するだけでシナリオを自動作成できるので、専門知識がない方や初めて導入する実務担当者でも簡単に業務の自動化をスタートできます。

さらに、フローティングライセンスで提供しているため、1ライセンスで複数のPC端末にインストールして利用可能です。チーム内や部門をまたいで柔軟に活用できるので、運用コストも抑えられます。

また、導入時のサポートが手厚く、運用開始までしっかり伴走できるのもRoboTANGOの大きな特長です。シナリオ作成や設定に不安がある方でも安心して導入できます。

記録したシナリオは後から編集できるため、業務変更や改善にも柔軟に対応可能です。

初めてRPAを導入する中小企業や、現場主導での内製化を目指したい方におすすめです。