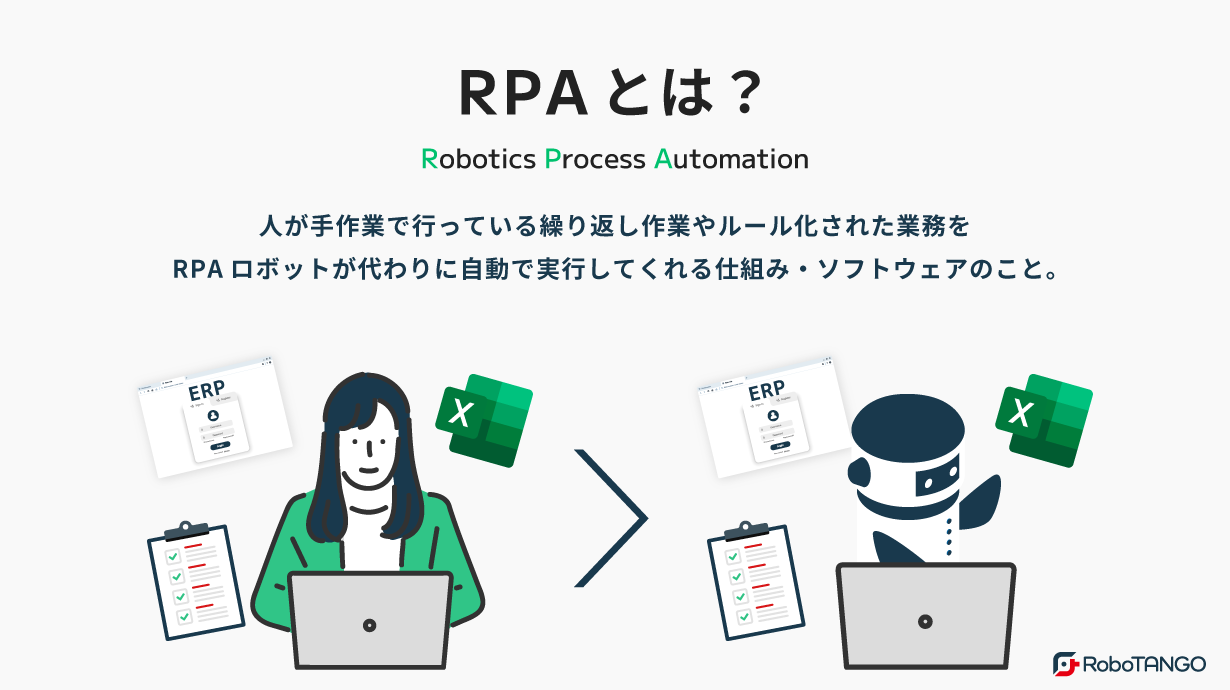

RPAとは?導入前に知っておくべき基本知識

RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウェアロボットによって定型業務を自動化する技術です。本章では、そもそもRPAとは何か、RPA導入のメリット、活用に向いている業務などを詳しく解説します。

RPAとは?定義と役割

RPA(アールピーエー)とは、「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、ソフトウェアロボットを使用して、人間が手作業で行うルーティン業務を自動化する技術・ツールです。人がパソコン上で行っているルールが決まった業務や繰り返しのタスクの作業手順をRPAロボットが記憶し、代わりに実行・処理するという仕組みです。

例えば、データ入力や転記作業、データの集計・突合作業、メールの送信などの定型業務を自動化することで、業務を効率化することが可能です。

RPAの導入により、業務品質の精度向上や作業時間の短縮が可能となり、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、RPAはプログラミング知識や専門技術が不要なノーコードのツールが多く、導入後すぐに運用が開始できる点も特徴です。

近年、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための重要なツールとして、さまざまな業界で活用されています。

RPA導入のメリット

RPAを導入することで、企業は業務の効率化、コスト削減、人的ミス防止といったさまざまなメリットを享受できます。本章ではそれぞれのメリットについて詳しく解説いたします。

業務効率化と生産性向上

繰り返しの多い単純作業をRPAに任せることで、従業員はより高度な判断力を要する業務やクリエイティブな業務に集中できます。例えば、データ入力や転記作業を自動化することで、従業員の手作業が大幅に減り、全体の生産性が向上します。これは、多くの業種で即効性のある効率化が見込めます。

コスト削減

RPAによる自動化により、業務を少ない人手で進められるため、人件費の削減につながります。特に、早朝・夜間や休日の業務を自動で処理できるため、時間外労働のコストも削減できます。また、RPAはミスが少ないため、修正作業や確認作業のコスト削減にも寄与します。

人的ミスの削減

RPAはプログラム通りに作業を実行するため、従業員が行う手作業に比べて、ミスがほぼ発生しません。これにより、ミスによるトラブルや再処理のコストが削減され、全体の業務の品質が向上します。

企業の繁忙期や事業拡大への臨機応変な対応が可能に

RPAは一度セットアップすれば、24時間365日稼働できます。これにより、繁忙期や急な業務量の増加にも柔軟に対応可能です。企業の規模に応じた柔軟なスケーラビリティが提供され、将来的な業務拡大にも対応できる基盤が構築できます。

RPAが効果的な業務の種類

RPAは特に、ルールが明確で反復的な作業に効果的です。具体的には、次のような業務でよく利用されています

・データ入力・転記業務

RPAは、複数のシステム間でのデータ入力や転記を自動化し、作業時間を短縮します。たとえば、経理業務における請求書の処理や顧客データの転記作業などが対象です。

・データの集計・突合作業

大量のデータを整理・集計したり、異なるシステムのデータを突合する業務もRPAが効果的です。例えば、複数のExcelファイルやデータベースから情報を集め、それをレポートにまとめるプロセスを自動化できます。

・バックオフィス業務

給与計算や勤怠管理、出勤データの整理など、定期的に発生する事務作業はRPAに任せることで大幅な業務削減が可能です。

・データ解析やレポート作成

定型レポートを定期的に作成する業務では、RPAを活用することで、迅速かつ正確なレポートを生成し、業務効率を向上させることができます。

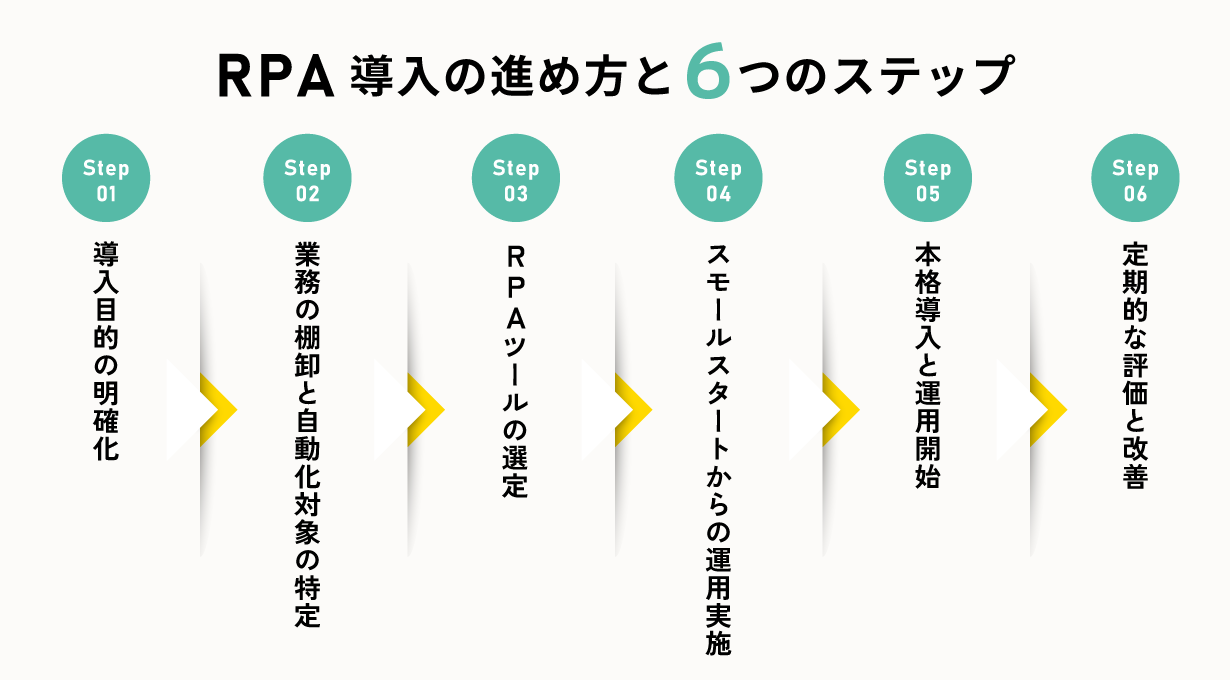

RPA導入の手順とは?具体的なプロセスを解説

RPAを効果的に導入するためには、段階を踏んで進めることが重要です。本章では、初心者にもわかりやすく、6つのステップごとに具体的な内容を説明します。

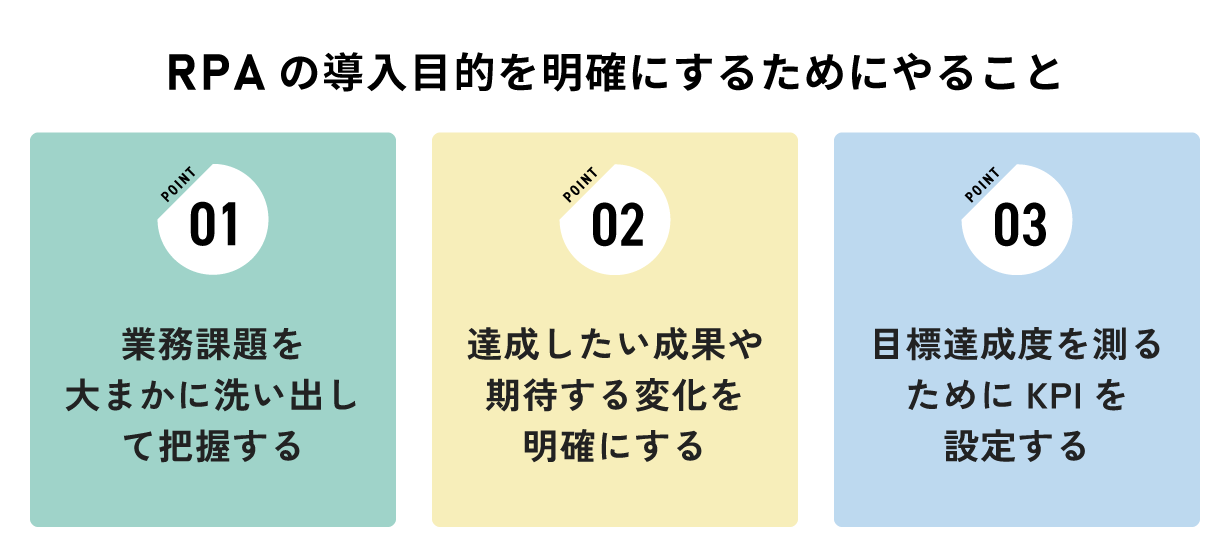

1.導入目的の明確化

最初に大切なのは「なぜRPAを導入するのか?」という目的をはっきりさせることです。例えば、「定型業務を自動化して人件費を減らす」「ミスを減らして品質を向上させる」など、具体的な目標を立てます。この段階で目的をしっかり決めておくことで、導入の成果を正確に測ることができるようになります。

例えば具体的には下記のような内容を実施します。

業務課題の洗い出し

まず、自社が抱えている課題を明確にする必要があります。例えば、手作業が多い業務の非効率さや、人的ミスが多発している作業、または人材不足で対応が難しい業務などをリストアップします。

業務課題の洗い出しは、RPA導入の目的を明確にするために全体的な業務課題を把握するステップで、この段階では、企業全体の現状を把握し、どこに非効率な部分があり、どの業務がボトルネックになっているか、またどんな問題が発生しているかを「大まかに特定」します。

(例)

- 〇〇の作業の手作業が多く生産性が低い

- 〇〇の作業での人的ミスが頻発している

- 定型業務が多く、従業員の負担が大きい

自動化の目標を設定する

「自動化の目標を設定する」というのは、RPA導入によって達成したい成果や期待する変化を明確にするためのステップになります。

「自動化の目標設定」は、全体的な方向性を示す段階です。RPA導入によって解決したい課題に対する大まかな目標を定めるもので、具体的な作業の改善内容に焦点を当てます。この段階では、例えば「業務の効率化」や「ミス削減」といった、結果に期待する大きな目標を定めることが中心です。この段階では、目指すべき方向性や何を達成したいかをざっくりと定めますが、数値に限定する必要はありません。

(例)

- データ入力作業の工数を削減する

- システム入力作業のミスを減らす

KPI(主要業績評価指標)の設定

目標達成度を測るためのKPIも設定します。

KPIの設定は、自動化目標の達成度を数値的に測定するための指標です。

RPA導入による成果を定量的に評価できる指標(例えば、作業時間の短縮、コスト削減額、エラーの減少など)を事前に決めることで、効果の見える化が可能になります。

目標を達成しているかどうかを客観的に判断できるよう、特定の数値や指標で評価を行います。

(例)

- 〇〇の作業時間を30%削減する

- 〇〇の作業のエラー率を50%低減する

- 〇〇の月間処理件数を2倍にする

2.業務の棚卸と自動化対象の特定

次に、自社でどの業務を自動化するべきかを見つけるために業務の棚卸を行います。

業務の棚卸は、RPAを導入するために、詳細な業務プロセスの分析と記録を行うステップです。会社全体の業務プロセスの一つ一つの業務フローを具体的に見直し、どの業務がRPAで自動化可能かを確認します。

たとえば、毎日や毎週繰り返している作業や、データを手入力する業務など、時間がかかる定型的な仕事を洗い出し、業務の種類、作業工数、必要なツールやシステム、手作業の頻度などを詳細に分析します。

これにより、どの業務がRPAで効率化できるかが明確になります。多くの企業では、データ入力や集計などの手間のかかる作業が自動化の対象になります。

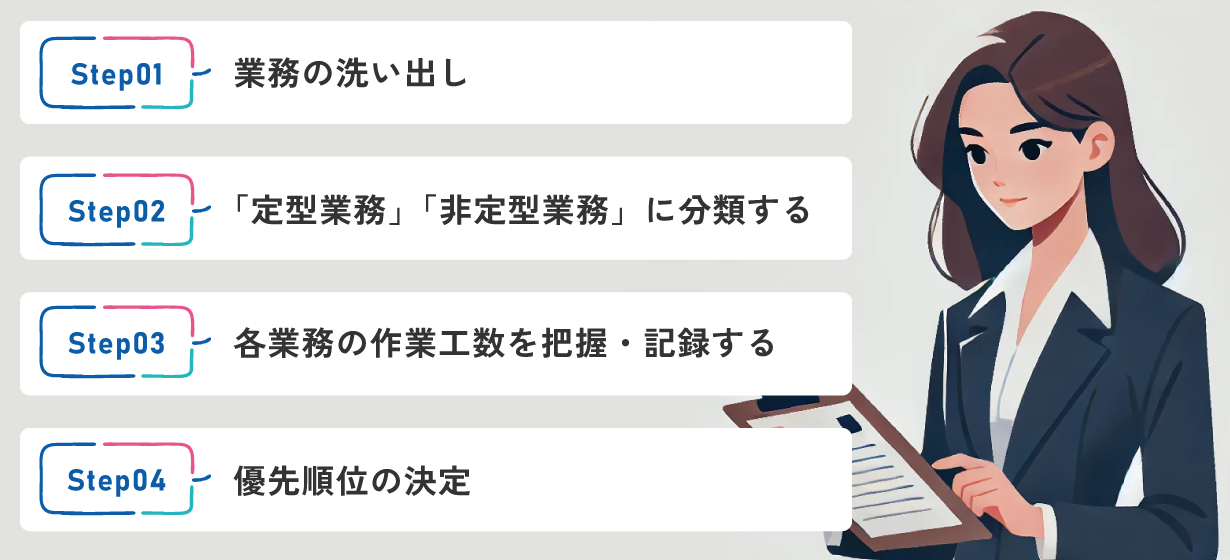

棚卸し業務が未経験の方向けに、一般的な棚卸しの手順・流れを説明します。

業務の棚卸の手順

step1.業務の洗い出し

業務の洗い出しは、各部署や担当者ごとに業務を細かくヒアリングし、現在行われている業務内容をリストにまとめる作業です。

各部門が困っていることからリストアップするもの良いでしょう。

この際、業務の頻度や処理時間、実際に使用しているシステムやツールも記載することで、後の分析がしやすくなります。

step2.業務を「定型業務」「非定型業務」に分類する

リスト化した業務を、定型業務と非定型業務に分類します。

定型業務は、手順が決まっており、繰り返し行われる業務です。

たとえば、

・手順が明確で決まったフローに従って行うため誰がやっても同じ結果になる業務

・繰り返し実行される業務

・人の判断を要さずルールベースで進められる作業

であれば定型業務となります。

対して非定型業務は、個別対応が必要だったり、人の判断が必要だったり、その場の状況や判断によりアプローチが変わる業務です。

RPA導入を検討する際には、まず定型業務を優先的に自動化対象として特定します。

step3.業務ごとの作業工数を把握する

各業務にかかる時間や作業頻度、担当者の数などを定量的に記録します。また、RPA化が可能かどうかを判断するために業務内での人の判断の有無や処理手順、利用システムも詳しく把握しましょう。これにより、どの業務が最も労力を必要とし、どの業務が自動化の優先候補になるかが明確になります。

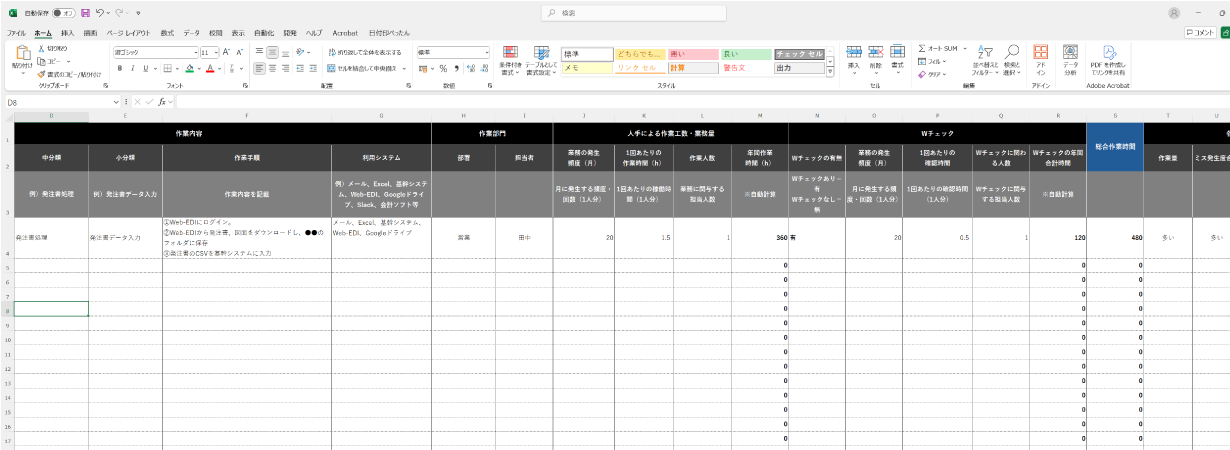

手作業でやるのも良いですが、各RPAのベンダー企業が保有している業務棚卸用のフォーマットを利用すると効率的に業務を可視化できます。

スターティアレイズが提供している「業務棚卸フォーマット」を利用いただくと、業務の重要性や優先度、自動化の緊急度を効率的に整理することが可能です。シートを使って、業務の詳細や作業工数、利用システム、二重チェックの有無などを一括で管理し、簡単にRPAによる業務自動化の計画を策定できます。

step4.優先順位の決定

最後に業務の優先度を決めます。各部門から出た優先順位からでも、上記の業務棚卸フォーマットで算出された緊急度から決めても問題ありませんが、一番初めに自動化する業務はなるべくすぐに成果を出せるように、簡単で単純な作業から取り掛かることをおすすめします。

業務棚卸フォーマットを利用せずに手作業で優先度を設定する場合は、

・業務にかかる時間

・人手によるミスの発生率

・繰り返し頻度

・自動化による影響度(生産性向上やコスト削減効果)

等の項目を考慮して決めていくのがおすすめです。

3.RPAツールの選定

自動化する業務が決まったら、次はそれに合ったRPAツールを選びます。市場にはさまざまなツールがあり、操作の簡単さや機能、サポート体制などが異なります。初めて導入する場合は、ノーコードやローコードのツールを選ぶと、専門的な技術がなくても簡単に使い始められます。ツール選びでは、導入後のサポートが充実しているかも確認することが大切です。

<RPAツールを選ぶ際の主なポイント>

- 操作の簡単さ

- 導入時のサポート体制の充実度

- 対応する業務の幅(自社利用のシステムに対応しているかなど)

- 導入費用、ライセンス費用、メンテナンス費用などのコスト

- 導入事例

- カスタマイズ性

RPAツールを選ぶ時のポイントや注意点など、より詳しい情報は下記のコラム記事に掲載していますのでぜひご覧ください。

また、RPAツールを検討するとなった場合は、展示会に参加してRPAベンダーから情報収集をしたり、比較サイトから資料請求を行ったり、RPAベンダーのセミナーに参加することもおすすめです。

情報収集の方法については、下記コラム記事をご参考ください。

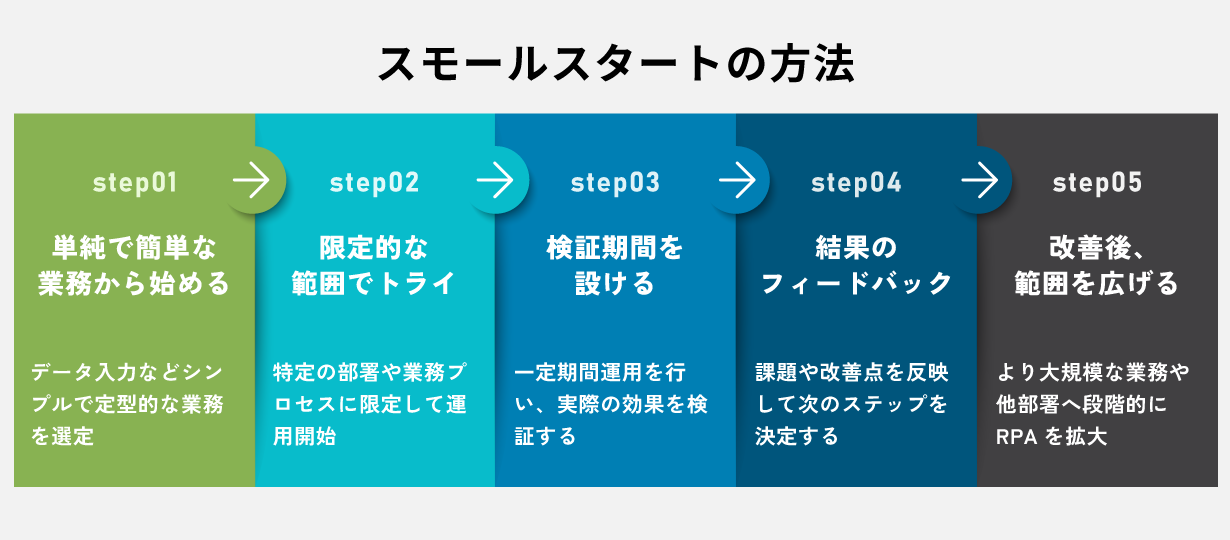

4.スモールスタートからの運用実施

最初は、すべての業務を一度に自動化するのではなく、少しずつ始めるのがおすすめです。この段階では、特定の業務でRPAを試して、その効果や動作の安定性を確認します。小規模でテストを行うことで、問題が起きたときに修正しやすくなり、本格導入時の失敗を防ぐことができます。

まずは下記のような小規模な範囲からスタートしていきます。

・特定の部署や部門内の一連のプロセス

例として、経理部門の請求書処理や人事部門の勤怠管理など、限られた業務範囲で実行します。

・簡単で単純な業務

たとえば、受発注システムにおけるデータの入力やチェック作業など、比較的簡単で繰り返しが多い業務に限定します。

・限られた時間の作業

1日にかかる工数が大きくないプロセスや、数週間から数カ月にわたる長期作業ではなく、短期間で結果が見込める業務を対象にします。

このスモールスタート運用では、RPAがどれほどの効果を発揮できるか、現場の運用との適合性、潜在的なリスクや問題点を見つけることが目的です。

5.本格導入と運用開始

スモールスタートでの運用が成功したら、RPAを複数の業務や部門、会社全体に広げて本格的に導入します。自動化する業務を増やし、RPAが定着するように運用体制を整えます。例えば、システム管理者や担当チームを作り、導入後のメンテナンスやトラブル対応を行えるようにします。

大規模な運用や複数部門で利用する場合は、特にRPA管理チームや担当者を設けることで、運用にかかる負荷を分散させることがポイントです。

また、定期的なチェックを行い、RPAが正しく動作しているかを確認することも重要です。

6.定期的な評価と改善

RPAを導入した後は、定期的にその効果を見直し、必要に応じて業務を改善することが重要です。RPAは一度導入すれば終わりではなく、業務の変化や新しい自動化ニーズに応じて柔軟に対応させる必要があるためです。

業務の変化に対応してRPAの設定を見直したり、新しい業務にRPAを適用するかも検討したりすることで常に効果的な運用が続けられます。

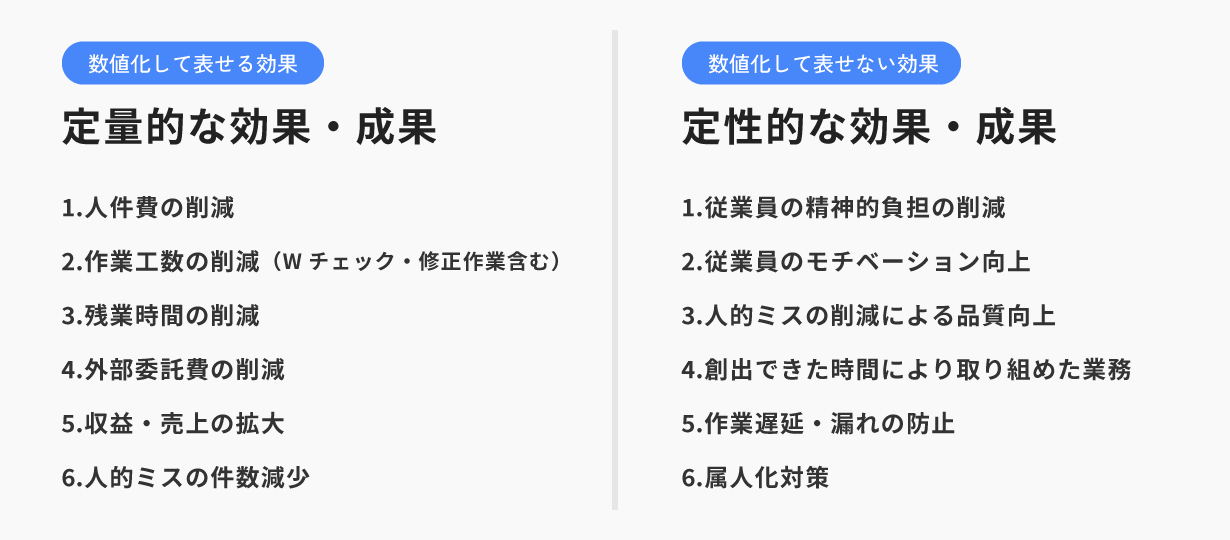

また、評価では、導入によってどれだけ時間やコストが削減されたかなどの定量的な効果だけでなく、従業員の負担が軽減されたかや従業員満足度などの定性的な部分での成果・効果も確認します。新しいことに取り組めた業務なども組み込むと良いでしょう。

利用している従業員からのフィードバックをもとに改善を繰り返し、RPAの有効性を最大化しましょう。

RPA導入成功のポイントと失敗を防ぐコツ

RPA導入を成功させるには、計画的な準備だけでなく、実際の現場とのコミュニケーションや運用体制の整備も重要です。本章では、RPA導入の成功を確実にするための5つのポイントを解説し、失敗を防ぐための実践的なコツを紹介します。

成功するための5つのポイント

1.現場との密なコミュニケーション

IT部門や情シスがRPAを管理する場合、業務部門との連携が必須です。導入目的や期待される効果を明確に伝え、実際の現場でどのような業務が行われているか、どのプロセスが自動化に適しているかを業務担当者から詳細にヒアリングし、要件を正確に把握することが重要です。

また、随時現場のニーズやフィードバックを取り入れながら進めていくことが成功の鍵となります。

2.運用者のリテラシーに合わせたトレーニング

RPAツールをスムーズに導入・運用するためには、現場の利用者に対して適切なトレーニングを実施することが大切です。また、ツールの基本操作だけでなく、エラー発生時の対応方法など、実践的な知識も必要です。

特に初心者やITスキルに不安がある従業員にとって、操作に慣れるまでのサポートは非常に重要です。導入初期に適切なトレーニングがあるのか、また、動画やセミナーなどの教育コンテンツがあるサービスを選ぶことをお勧めします。

3.業務プロセスの見直し

RPA導入に際して、既存の業務をそのまま自動化するのではなく、業務プロセス自体の改善ができないか見直すことも重要です。

業務プロセスを見直してオペレーションを整えた後にRPAロボットを作成すると、単に業務が自動化されるだけでなく、人間が無駄な作業をする必要がなくなり、より重要な業務に集中できる環境が作られます。

これにより、業務の無駄な手順やプロセスが洗い出され、最適化された形でRPAを運用することができます。

4.運用体制の強化

RPAの導入後も継続的な運用ができるよう、専任チームや担当者を設けることもおすすめです。ロボットのメンテナンスやエラー処理を迅速に対応できる体制を整えることが、運用の安定性を確保する要素となります。

導入して間もない時期は社内のリソースが限られているため、RPAを一人で運用している場合も多く見られます。その場合はベンダーのサポート体制が非常に重要になります。専用のサポート窓口や、問い合わせへの迅速な対応が、問題解決を効率的に進めるカギとなります。

5.成功事例の共有と拡大展開

最初に導入したスモールスタートでの運用が成功した際には、その事例を他の部署や業務にも共有し、拡大展開していくことが重要です。成功体験を基に、全社的なRPA導入が推進されやすくなります。

<RPAの成功体験を共有する方法>

- 社内ポータルサイトやイントラネットで共有

- メールやチャットでの共有

- 社内勉強会やワークショップの開催

- 部署間ミーティングや月次会議での共有

まとめ:RPA導入を成功させるために

RPA導入を成功させるためには、事前準備と手順に従った計画が非常に重要です。まず、導入目的の明確化が最初のステップであり、業務課題の洗い出しや具体的な自動化目標、KPIの設定を行うことがポイントです。

次に、業務の棚卸しを通じて、自動化に適した業務を特定し、適切なRPAツールを選定します。その後、スモールスタートでの運用を実施し、少しずつ導入範囲を広げることが成功への鍵となります。

本格導入後は、定期的な評価と改善を怠らず、常にRPAの効果を測定し、最適化することが求められます。

また、失敗を防ぐためには、現場とのコミュニケーションを密にし、運用者のリテラシーに合ったトレーニングを提供することが不可欠です。

これらのステップに沿って実施することで、RPA導入が円滑に進み、業務効率化や生産性を最大限に向上させることができるようになるでしょう。

また、弊社ではRPA運用を成功に導くためのホワイトペーパーもご用意しておりますので、ご興味がございましたら下記からダウンロードください。