ノーコードとは? 基礎知識

ノーコードとは、プログラミングを使わずにアプリや業務ツールを作れる開発手法です。本章では、ノーコードの基本的な仕組みや特徴、できること・できないことについて初心者にもわかりやすく解説します。

ノーコードとは

ノーコード(NoCode)とは、その名の通り「コードを書かずに」、Webサイトやスマートフォンアプリ、業務システムなどを開発できる仕組み・開発手法のことです。

従来の開発では、HTMLやJavaScript、Pythonなどのプログラミング言語を用いて、一からコードを書く必要があったため、専門的なスキルを持つエンジニアが不可欠で、開発には時間もコストもかかっていました。

ですが、ノーコードではコード記述を行う必要がなく、画面上の操作だけで、誰でも直感的にアプリケーションや自動化ツールを作成できます。用意されたパーツをドラッグ&ドロップで組み合わせたり、項目を選択したりして操作するだけで設計できるため、非エンジニアでも開発できるのがメリットです。

ノーコードで開発できるビジネス向けツール・アプリには、SFA/CRM、MA(マーケティングオートメーション)、CMSサイト、予約システム、RPA、iPaaSなどがあります。現場の担当者でも扱える操作性の高さから、IT部門に頼らず業務改善を進めたい企業に広く活用されています。

ノーコードでできること・できないこと

ノーコードの特徴は、手軽さと引き換えに一定の制約があるという点です。

まず「できること」としては、業務アプリやWebサイト、タスクの自動化など幅広い用途に対応しており、プログラミング知識がなくてもアイデアをスピーディに形にできるのが最大の強みです。テンプレートや用意されたパーツを組み合わせるだけで、顧客管理システムや日報アプリ、デザイン性の高いWebサイトなどを、低コスト・短期間で開発できます。

一方で、ノーコードには限界もあります。たとえば、複雑な条件分岐や大量データの処理、高度なシステム連携など、プラットフォームが提供する機能の範囲を超える処理が必要な場合は、対応が難しくなることがあります。そうしたケースでは、一部コード記述が可能な「ローコード」や、柔軟性の高い「プロコード(フルコード)」の方が適しています。

また、ノーコードツールは提供元のプラットフォームに依存しているため、サービスが終了すればそのまま使えなくなるリスクや、細かなパフォーマンス調整が難しいといった注意点もあります。

「すぐに使いたい」「まずは自分で試したい」というニーズには、ノーコードは非常に効果的な選択肢です。目的や業務規模に応じて、適した開発手法を選ぶことが大切です。

RPAとは?基礎知識

RPAとは何かを知らない方でも理解できるように、基本的な意味から、どんな業務を自動化できるのか、逆にどんな業務には向かないのかまでわかりやすく解説します。

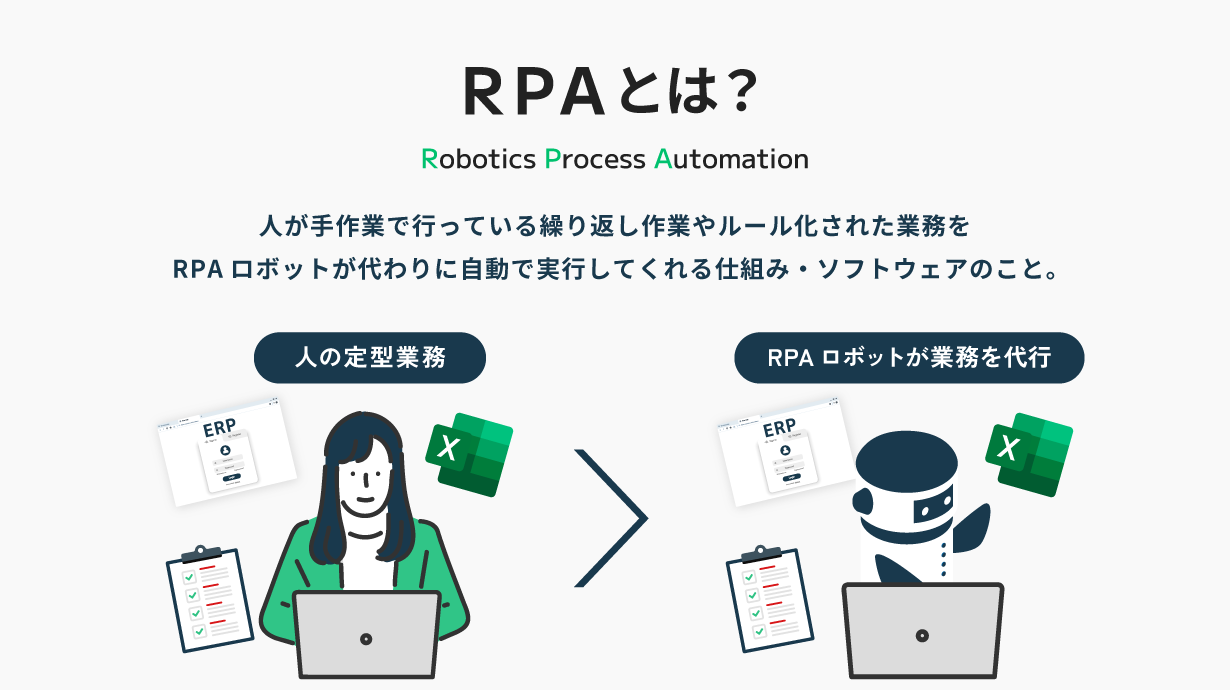

RPAとは?

RPA(アールピーエー)とは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、パソコン上の定型業務を人の代わりに自動で行う仕組みのことです。たとえば、Excelへのデータ入力、Webサイトからの情報収集、ファイルのコピーやメール送信など、日常的に繰り返される作業をロボット(ソフトウェア)が自動で実行してくれます。

これまで人がマウスやキーボードを使って行っていた事務作業を、そのまま再現して処理してくれるのがRPAの大きな特徴です。

人が行っていた単純作業や繰り返しのタスクを自動化することで、業務にかかる工数を大幅に削減できます。その結果、創出された時間をクリエイティブな業務や戦略的な取り組みに充てられるようになり、現場全体の生産性向上につながります。

プログラムの知識がなくても使えるツールも多く、最近では中小企業や自治体などさまざまな業界に活用が広がっています。

RPAができること・できないこと

RPAが得意とするのは、手順が決まっていて繰り返し発生する作業の自動化です。あらかじめ設定されたルール(シナリオ)に従って、RPAロボットが人と同じように正確に作業を実行するため、特に定型的な業務に向いています。

たとえば、請求書の発行やデータの転記、定期レポートの作成など、毎回同じ手順で進める作業はRPAによる自動化に非常に適しています。他にも以下のような作業がRPAに向いています。

- Excelの転記や集計・加工

- Excelやシステムへのデータ入力・更新

- 見積書や請求書などの帳票作成

- システムからの請求書や帳票のデータダウンロード

- PDFやCSVからの情報抽出

- Webサイトからのデータ取得

- 定期的なメール送信・通知

一方で、RPAが「苦手なこと」もあります。たとえば以下のような人の判断やコミュニケーション能力が必要な業務や、クリエイティブな業務にはRPAは向いていません。

- メールの内容によって対応が変わるといった判断基準があいまいな作業

- 入力ルールがバラバラで例外処理が多い業務

- クレーム対応など、人の判断やコミュニケーション能力を要する業務

- デザインや文章の作成などクリエイティブな業務

- 頻繁に仕様や画面が変わる仕様変更が多いシステムとの連携

RPAは「決まったルール通りに何度も行う作業」の自動化にとても効果的です。すべての業務を自動化できるわけではありませんが、業務プロセスを見直して無駄なフローをなくしたり、RPAに適した部分を一部切り出すことで業務を自動化することも可能です。

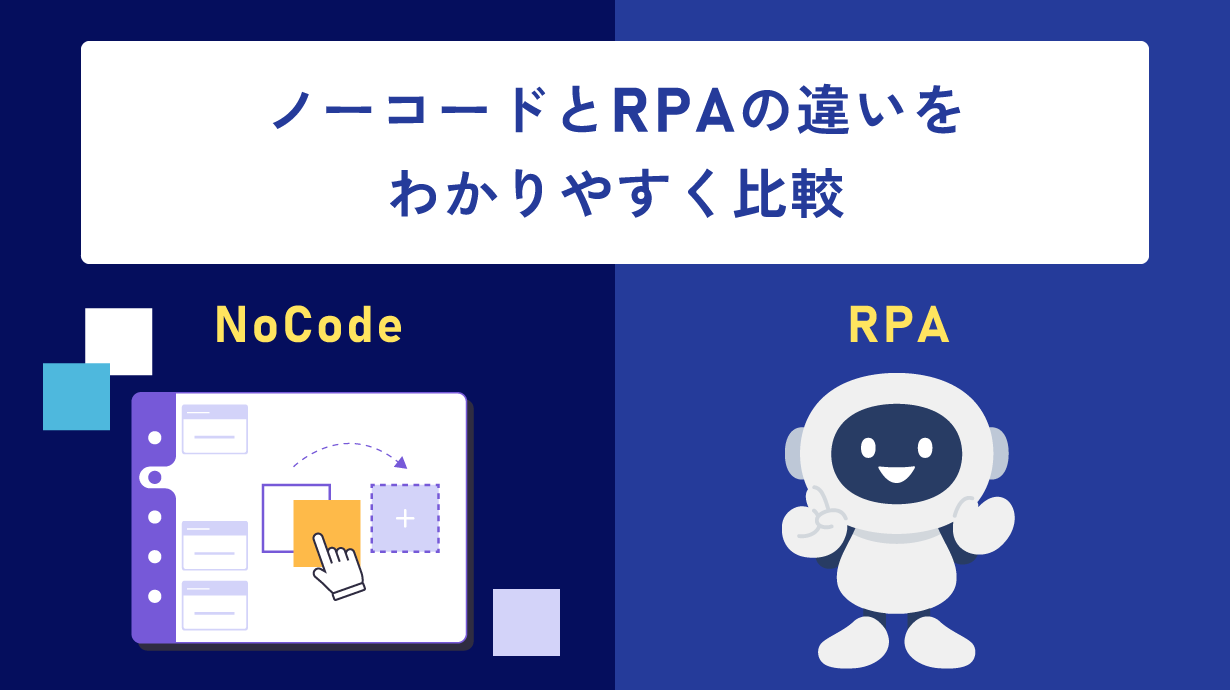

ノーコードとRPAの違いをわかりやすく比較

ノーコードとRPAは、どちらも非エンジニアでも業務効率化を実現できる手段として注目されており混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。本章ではノーコードとRPAの違いを分かりやすく解説します。

ノーコードとRPAの最も大きな違いは「目的」

ノーコードとRPAの最も大きな違いは、「何のために導入するのか」という“目的”にあります。

ノーコードは、業務アプリやWebサービスなどを「自分たちで作ること」が目的です。つまり、業務の課題を解決するための“新しい仕組み”そのものを生み出すための手段です。たとえば、日報アプリや簡易な顧客管理ツールなどを、ITスキルがない人でも自作できるようになることで、現場主導で業務改善が進められるのが特徴です。

一方、RPAは、すでに存在する業務フローを“そのまま自動化”することが目的です。人が日々パソコン上で行っている定型作業を、ルールに基づいてロボットが代行します。Excelへの転記、システム間のデータ移行、帳票出力、メール送信など、人の操作を忠実に再現し、作業時間を短縮しながらヒューマンエラーを防ぐことに長けています。

技術的な違い

ノーコードは「コードを書かずに何かを作るための開発基盤(プラットフォーム)」です。

アプリや業務フローそのものを構築するための土台となる存在です。

RPAは「既存の操作を模倣して処理を代行する自動化ツール」であり、主に業務フローを”置き換える”役割を持ちます。ノーコードが「作る」ためのものなら、RPAは「動かす」ためのツールと言えます。

適用範囲の違い

ノーコードは、業務全体の流れや仕組みそのものを改善・構築するのに使われます。アプリ開発、申請フロー、データベース管理など幅広い場面に活用できます。

一方、RPAは決まったルールに従って繰り返す「定型作業」の自動化に特化しています。業務の一部分を対象に、人的作業を減らすことに優れています。

ノーコードとRPAの違いを比較表でチェック

ノーコードとRPAの違いを比較表形式で分かりやすく整理しました。

| ノーコード | RPA | |

|---|---|---|

| 目的 | 新しい仕組み(アプリ等)を開発して業務改善を図る | 既存のPC業務を自動化する |

| 技術的性質 | 開発基盤(アプリやツールを構築するための仕組み) | 自動化ツール(人の操作を再現して業務を代行) |

| 適用範囲 | 業務全体(業務の仕組みやフローを新しく作る) | 定型的な作業や繰り返し作業(ルールベースの作業) |

| 対象ユーザー | 全ての部署の担当者 | 経理・人事・営業事務など定型業務が多い部署 |

| 開発スタイル | パーツを組み合わせてアプリやフォームなどを構築 | 手作業の操作をシナリオ化し、ロボットに覚えさせて実行する |

| 得意な領域 | アプリ作成・フォーム構築・ワークフロー設計 | データ転記・ファイル整理・業務システム間の入力操作など |

| 制限・注意点 | 複雑な処理や高度な連携は難しい(ローコード/コードが必要) | 変化の多い業務や判断を伴う作業には不向き |

ノーコードとRPAはどちらも業務効率化に役立ちますが、その役割や得意分野は異なります。

簡単にまとめると、RPAは人の操作を再現して定型業務を自動化するツールで、ノーコードはコードを書かずにアプリや業務システムを開発できる仕組みです。

目的や適用範囲が異なり、RPAは「作業の自動化」、ノーコードは「業務の仕組みそのものの構築」に使われます。目的や業務内容に応じて、最適なツールを選びましょう。

ノーコード×RPAを組み合わせた「ノーコードRPA」

これまで「ノーコード」と「RPA」をそれぞれ別の概念として解説してきましたが、近年、この二つが融合した「ノーコードRPA」が主流になってきています。

RPAという技術を、ノーコードという手軽な開発手法で利用できるようにしたもので、専門家でなくても業務自動化に取り組めるようになりました。

ノーコードRPAとは?仕組みと特徴

ノーコードRPAとは、「プログラミングなしで誰でも簡単にRPAを使えるようにしたツール」のことです。ただし、これは全く新しい技術分野が生まれたというより、「RPAツールの開発画面が、ノーコードになった」と理解していただくのが良いでしょう。

従来、RPAを使って業務を自動化するには、ある程度のITスキルやプログラミング知識、設定作業が必要でした。しかしノーコードRPAでは、画面上の操作だけでRPAロボットを作成することができます。たとえば「クリック」「コピー」「入力」といった操作を録画で記録したり、用意されたパーツを組み合わせるだけで自動化が可能です。専門知識がなくても、自分で業務を自動化できるのが最大の特徴です。

つまり、目的(=業務自動化)は同じRPAでも、その開発手法がプログラミングからノーコードへと進化し、圧倒的に使いやすくなったのが「ノーコードRPA」なのです。

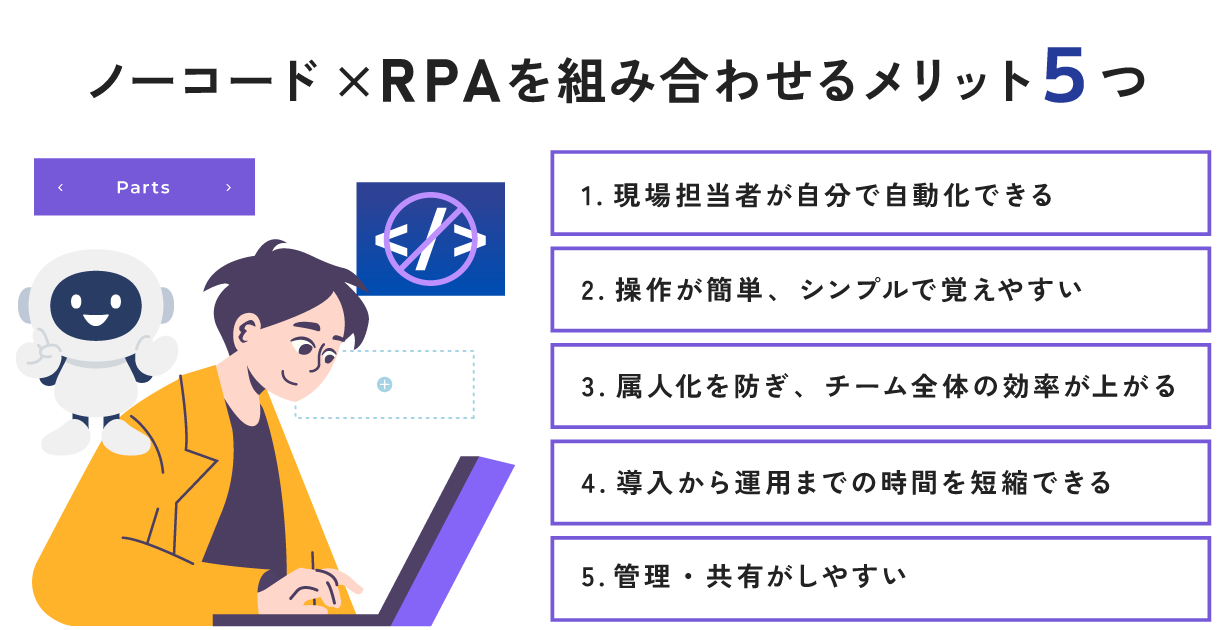

ノーコード×RPAを組み合わせるメリット

ノーコードとRPAを組み合わせることで、現場の業務担当者が主体的に業務自動化へ取り組めるようになります。操作が簡単なためスピーディに業務を自動化できるなど、企業にとって多くのメリットがあります。

1. 現場担当者が自分で自動化できる

ノーコードRPAの最大のメリットは、現場の業務担当者がIT部門に頼らず、自ら業務の自動化に取り組めるようになる点です。日々の業務を一番理解している現場の担当者だからこそ、課題を素早く発見し、自分たちでスピーディに改善を進めることが可能になります。

2.操作が簡単、シンプルで覚えやすい

ノーコードRPAは、専門知識がなくても使える高い操作性がメリットです。例えば、PowerPointで図形を配置するように、命令のブロックをドラッグ&ドロップでつなぎ合わせるだけで、一連のプロセスを構築できます。録画機能なども活用することで、ツールに慣れていない人でも直感的に扱いやすく、現場での定着もしやすくなります。

3.属人化を防ぎ、チーム全体の効率が上がる

特定の担当者に依存しがちな単純作業をRPAで自動化することで、作業のばらつきを防ぎ、誰が対応しても同じ品質を保てるようになります。さらに、作成されたロボットは、それ自体が「正しい業務手順書」の役割も果たします。これにより、個人の経験や勘といった「暗黙知」だったノウハウが誰の目にも明らかなプロセスとして可視化され、業務の標準化が促進されます。結果としてチーム全体の業務効率が向上します。

4.導入から運用までの時間を短縮できる

ノーコードRPAはロボットの開発に専門的なスキルは一切不要なため、ツールを導入してから実運用に移るまでの時間を大幅に短縮できます。従来のシステム開発とは異なり、まず作って動かし、素早く改善していく「アジャイル」的な開発が可能です。そのため、手戻りや確認工数、待ち時間が少なく、本当に現場で使える自動化を短期間で実現することができます。

5.管理・共有がしやすい

ノーコードRPAツールは、実行履歴の可視化やマニュアルの自動生成機能を備えているものが多く、作成したロボットの内容を簡単に確認・共有できます。開発プロセスが視覚的なため、作成者以外でも処理内容を理解しやすく、修正もスムーズに行えます。また、IT部門にとっても「どのような自動化が行われているか」を把握しやすく、ガバナンスを効かせやすいという利点があります。これにより、管理不能な「野良ロボット」の発生を防ぎ、安全な全社展開に繋がります。

ノーコードRPAは「誰でも」「すぐに」「安全に」業務自動化を始められるツールです。現場主導で改善を進められる仕組みとして、今後ますます注目が高まるでしょう。

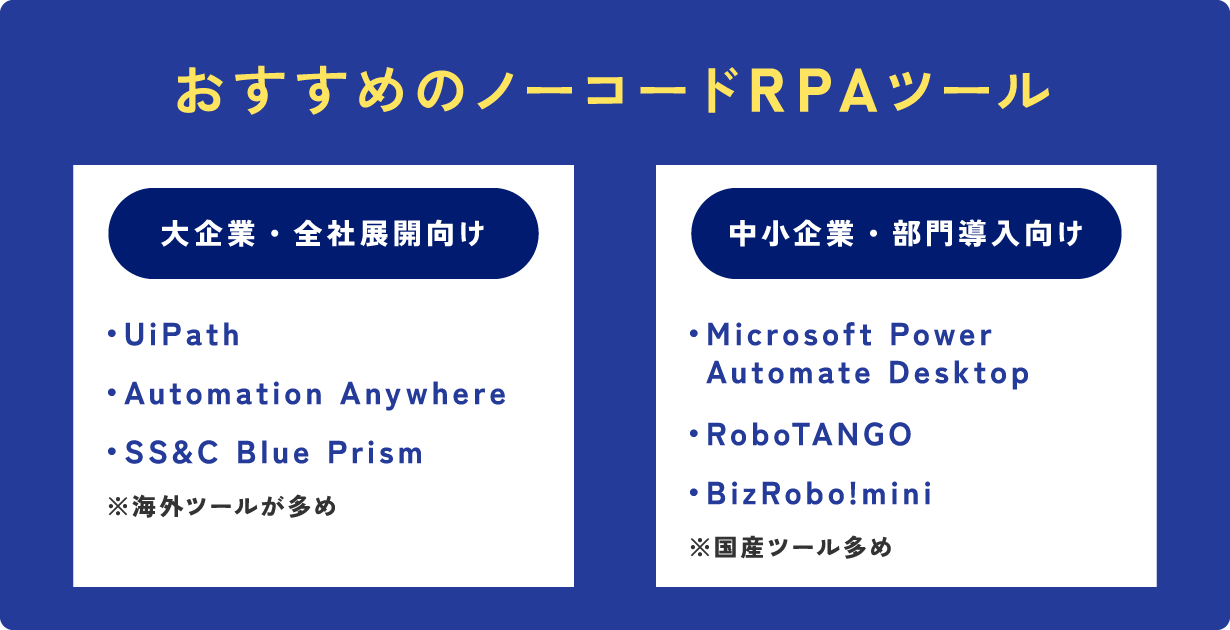

おすすめのノーコードRPAツール

現在では、ノーコードで利用できるRPAツールが数多く登場しており、業種や企業規模に応じて選べる選択肢も増えています。以下に、規模ごとにおすすめのツールを紹介していきます。

大手企業・全社展開向け

大企業や全社規模でRPAを展開する場合、開発のしやすさに加えて、機能の幅広さやガバナンス(統制)、拡張性(スケーラビリティ)が重要なポイントになります。以下のようなツールが特におすすめです。

UiPath(ユーアイパス)

「UiPath」は、世界中で高い導入実績を誇るRPAプラットフォームで、大規模な業務自動化に強みがあります。ノーコードでの操作も可能ですが、必要に応じて高度な処理も柔軟に実装可能です。

特に「Orchestrator」と呼ばれる管理サーバーにより、複数ロボットを効率的かつ安全に統制でき、ガバナンスや分析機能も充実しているため、全社展開に最適です。

Automation Anywhere(オートメーションエニウェア)

「Automation Anywhere」は、クラウドネイティブなプラットフォームで、開発から実行、管理までをWebブラウザ上で完結できるRPAツールです。業務の可視化、Bot管理、セキュリティ要件対応など、エンタープライズで必要な機能が揃っています。

また、AIとの連携にも注力しており、ロボットと対話しながら作業できる「AARI」など、人とロボットの協調を実現する先進的な機能も特徴です。

SS&C Blue Prism(ブループリズム)

「SS&C Blue Prism」は、「RPA」という言葉を世に広めた元祖的存在で、特に監査や内部統制に強みを持つRPAツールです。

全操作ログを改ざん不可能な形で記録できるため、厳格なルールが求められる業界でも安心して利用されています。金融・保険・公共分野など、高いセキュリティとコンプライアンスが求められる現場で、多くの信頼を集めています。

中小企業・部門導入向け

中小企業の実務担当者や、少人数のチームや特定部署でスモールスタートしたい場合は、操作がシンプルで導入しやすいツールがおすすめです。

Microsoft Power Automate Desktop(マイクロソフト パワーオートメイトデスクトップ)

「Power Automate Desktop」は、Microsoftが提供する無料のRPAツールで、Windows 10以降のPCであれば誰でもすぐに利用できます。Excel操作やファイル整理、システム間のコピー&ペーストなど、よくある定型業務を自動化するのに最適です。Microsoft 365との親和性が高く、社内にすでにOffice製品が浸透している企業には特におすすめです。

RoboTANGO(ロボタンゴ)

「RoboTANGO」は、人が行う操作をそのまま録画することで、誰でも簡単にロボットを作成できる純国産のデスクトップ型ノーコードRPAツールです。「分かりやすさ」と「始めやすさ」にこだわって設計されているため、現場の業務担当者が自分でロボットを作れる点が特徴で、ITスキルがなくても運用できます。シンプルなUI、充実したサポート体制、フローティングライセンス対応など、中小企業で導入しやすい工夫がされています。

BizRobo!mini(ビズロボ!ミニ)

「BizRobo!mini」は、中小企業・部門利用を前提に開発されたRPAで、業務に即したテンプレートが豊富に用意されています。直感的な画面設計と軽量な構成で、業務の自動化をスモールスタートしやすいのが魅力です。さらに、上位版のBizRobo! Basicへの拡張も可能なため、将来的な拡大も見据えた導入ができます。

ノーコードRPAツールの選び方

ノーコードRPAツールを選ぶ際には、次のようなポイントをチェックしましょう。

1.直感的な操作性(UI/UX)

現場の担当者でもすぐに使いこなせる操作性があるか、無料トライアルなどで実際に操作して確認しましょう。UIがわかりにくいと現場への定着が難しくなります。

2.連携したいアプリケーションへの対応状況

ExcelやGoogle Workspace、SFA/CRM、会計ソフト、人事システムなど、自社で使っているシステムやアプリケーションとスムーズに連携できるかを確認することが重要です。対応範囲が広ければ、それだけ自動化できる業務も増えます。

3.サポート体制の充実度

日本語でのマニュアルがあるか、導入時や運用中にヘルプセンターや問い合わせ窓口があるか、学習コンテンツがあるかなど、サポート面も事前に確認しておくと安心です。

4.コストと機能のバランス

料金体系が明確で、必要な機能を過不足なく備えているかも重要な判断材料です。初期費用だけでなく、月額費用やライセンスの課金単位も確認しましょう。

特にクラウド型のRPAの場合、課金体系が同時利用数や実行回数、ロボットの起動時間などで費用が変わりますので注意が必要です。

ノーコードRPAを導入した成功企業事例

本章では、実際にノーコードRPAツールを導入し、成功された企業様の事例を3社ご紹介いたします。

飲食サービス業:データ入力や集計・加工作業など煩雑な業務を自動化し、月間120時間の作業時間を削減

飲食店やカラオケ店を展開する株式会社かんなん丸様では、これまで利用していた他社製RPAにおいて、ロボットの作成や修正時に都度別のライセンスへ切り替える必要があり、運用の手間やコストに課題を感じていました。さらに、ライセンスが特定のPCに紐づいていたため、複数の担当者で柔軟に運用することが難しく、業務効率に影響が出ていました。

こうした課題からRoboTANGOに切り替え、導入。導入後は売上データの収集や集計、フォーマット作成、電子決済データの取得、損益分析資料の作成など、日次・月次の定型業務をRPAで自動化し、月間約120時間の作業時間を削減することに成功しました。また、入力ミスや作業抜けといったヒューマンエラーの抑制、作業品質の向上にもつながりました。

さらに、担当者の心理的負担も軽減され、業務マニュアルの作成や操作説明の時間も短縮されるなど、業務全体の効率化が実現しています。

不動産業:不動産物件情報の更新作業をはじめ、物件調査の更新などを自動化し、月間400時間以上の作業工数削減

総合不動産の株式会社R-JAPAN様では、複数の部署で更新作業や単調業務が多くリソースが圧迫されていたことや、人手不足により手が回っていない業務があることが課題となっていました。

そこで、RPAを検討し、RoboTANGOの無料トライアルで複数のロボットを構築できたことで、他業務への展開可能性も見出し本導入を決定。

現在は、物件情報の更新や反響情報のExcel入力、広告掲載可否の反映作業など複数の業務でRPAを活用し、業務時間の短縮と人的作業の削減を実現しています。たとえば賃貸部門では、従来1週間かけて600部屋分を更新していた作業が、RPAの夜間稼働により6日で10,000件以上の更新が可能になるなど、大幅な生産性向上につながっています。RPA導入により、少人数でも業務がまわる体制が整い、人手不足の課題緩和にも寄与しています。

BPO事業:AI-OCRとRPAの導入で月150時間以上を削減

株式会社 I&R ビジネスアシストでは、会計・経理業務のアウトソーシングを行う中で、毎月100社以上にわたる転記や振込といった繰り返し作業に多くの時間を要していました。

納期厳守が求められる業務ゆえに「無理をしてでもやりきる」働き方が常態化していましたが、RPAとAI-OCRの導入により業務の効率化と意識改革を図りました。入出金データのCSV化と会計システムへの取り込み作業を自動化したことで、1社あたり1〜2時間かかっていた作業が約1分に短縮され、月150時間以上の削減を実現。

導入時には実際の画面操作を社内で見せることで関係者にインパクトを与え、現場から改善提案が出るようになるなど、意識面でも変化が生まれています。現在は年末調整や給与計算といった他業務にもRPAの活用を広げており、削減した時間を活かして、付加価値の高い業務や従業員のスキルアップに取り組む体制づくりを進めています。

まとめ:ノーコードとRPAの違いを理解して最適な業務改善を

ノーコードとRPAは、いずれも業務の効率化や省力化を支援する手段ですが、「何を目的にするか」によって使い分けることが重要です。

ノーコードは、自社に合ったアプリケーションやツールを自ら構築することで業務の仕組み自体を改善し、RPAは、既存の業務フローを変えずに自動化することで工数を削減します。

そして、近年ではこれらを融合させた「ノーコードRPA」も登場し、現場担当者自身が業務自動化を推進できる環境が整いつつあります。

まずは自社の業務における課題を整理し、「業務の仕組みを変えたいのか」「繰り返しやルーティンが多い手作業を減らしたいのか」といった観点から、最適な手法やツールを選ぶことが重要です。

ノーコードRPAツールなら「RoboTANGO」がおすすめ

ノーコードで使えるRPAツールをお探しであれば、「RoboTANGO(ロボタンゴ)」がおすすめです。RoboTANGOは、専門知識がなくても画面操作を録画するだけでロボットを作成でき、Excelや業務システムへのデータ入力・転記、システムからのデータダウンロード・アップロードなどの定型業務を簡単に自動化できます。

直感的に操作できるインターフェースと充実したサポート体制により、初めてRPAに取り組む方でも安心して導入できるのが特長です。小規模から始められるだけでなく、1ライセンスで複数のPCにインストールできるフローティングライセンスも提供しており、部門単位のスモールスタートにも適しています。業務負荷の軽減や生産性向上を目指すなら、まずはRoboTANGOの無料トライアルで使い勝手を確かめてみるのがおすすめです。