RPAにプログラミング知識は“必要”か?

「RPAにプログラミングの知識やITスキルは必要ですか?」

これはRPA導入を検討されるお客様から非常によくいただくご質問です。

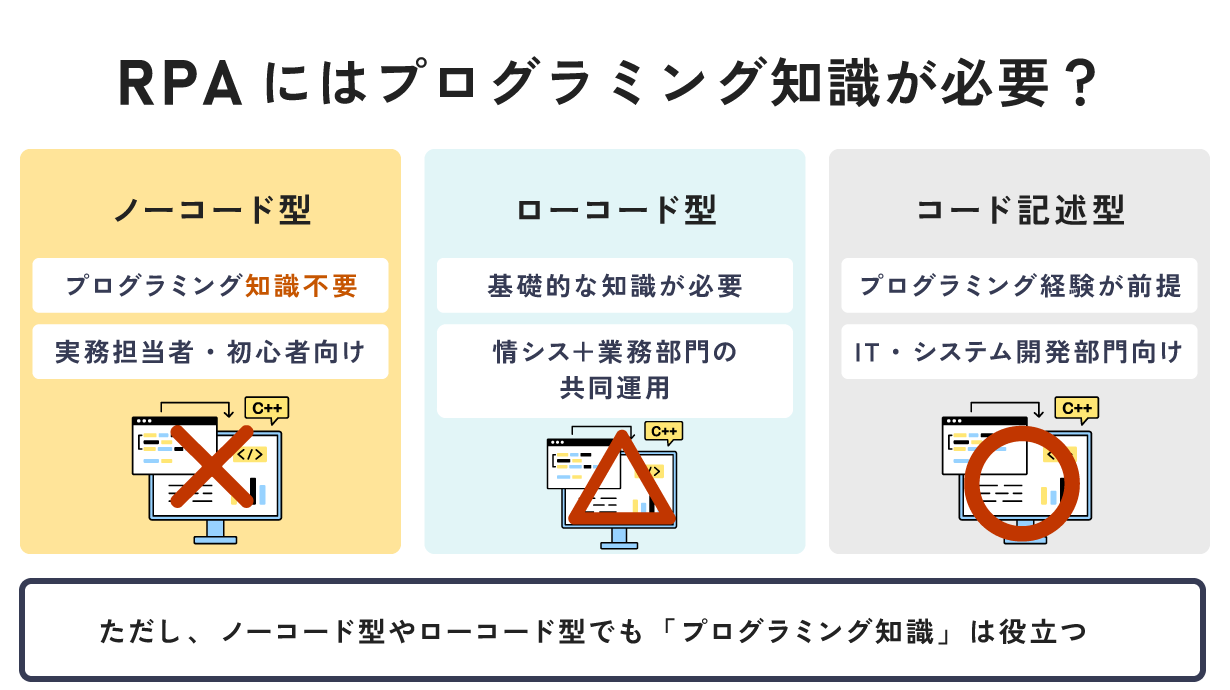

結論から言えば、RPAツールは「ノーコード型」「ローコード型」「プロコード型」など複数のタイプが存在しており、選ぶツールによって必要な知識のレベルが異なります。

下記にそれぞれのタイプを詳しく解説します。

ノーコード型:実務担当者でも導入・運用が可能

操作はすべてGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)上で完結し、マウス操作や画面録画だけでRPAロボット作成ができるタイプです。条件分岐や繰り返し処理などもドラッグ&ドロップで設定でき、コード入力は一切不要なため、プログラミングの知識がまったくない方でも扱いやすいのが特徴です。ノーコード型のRPAツールは、最も導入しやすく、実務担当者のDXスタートにも適しています。

- 操作方法:画面録画/ドラッグ操作中心

- 必要なIT知識:ほぼ不要

- できること:データの入力転記、集計・加工、データダウンロード、ステータス変更、メール送信など一般的な定型業務の自動化

- 適した人/組織:非エンジニアの実務担当者、情シス部門がない中小企業、少人数チーム

ローコード型:一部知識が必要

基本操作はGUIベースで開発できますが、処理が複雑になる場面(例:複数条件の分岐や例外処理、API連携など)では、VBAやJavaScript、GASなどのスクリプト入力が必要になることがあります。ローコード型のRPAツールは、少しずつスキルを身につけながらステップアップしたい企業に向いています。

- 操作方法:基本はGUI操作+一部スクリプト入力

- 必要なIT知識:基本的なプログラミング知識

- できること:複雑な分岐・APIやデータベースなど他システムとの連携など、応用的な自動化

- 適した人/組織:ITスキル中級者、情シスと現場が協力してRPAを進めたい企業

プロコード型:エンジニア向け

GUIではなく、はじめからVBA/JavaScript/Pythonなどのコードを記述してロボットを設計するタイプのRPAツールです。自動化の自由度は高く、基幹システムやデータベースとの深い統合、バッチ処理なども対応できますが、導入・運用にはプログラミング知識やスキルが不可欠です。プロコード型は、RPAを「業務基盤」として全社展開したいような場面で有効です。

- 操作方法:コード(VBA・JS・Pythonなど)で記述

- 必要なIT知識:プログラミング経験が前提

- できること:全社システムとの本格連携、大量データ処理、独自仕様の自動化

- 適した人/組織:IT・情報システム部門、エンジニアチームを持つ企業、開発内製化を進める組織

ノーコード・ローコード型のRPAでも、あると非常に役立つ知識

RPAのシナリオ設計やロボット開発には、条件分岐・繰り返し処理・例外処理といった、プログラミングと共通するロジックが多く登場します。そのため、たとえノーコード型やローコード型のRPAツールを使う場合でも、プログラミング的な思考や基礎知識があることで、設計や運用をよりスムーズに進めやすくなります。

次章では、実際の業務プロセスやロボット作成の流れの中で、どのような場面で知識が“あると助かる”のかを具体的にご紹介します。

RPAの導入において、プログラミングの知識があった方がよい理由とは?

RPAは、導入するだけで自動化が完了するわけではありません。

業務を自動化するには、まずRPAロボットが動作するためのシナリオを設計・構築し、RPAツール上で業務内容を定義する必要があります。その後、作成したロボットを実行環境にインストールし、管理ツールで設定を行うといった一連のステップを踏みます。

このステップは、ソフトウェア開発とよく似ており、プログラミングに触れた経験がある方であれば、全体像を理解しやすく、作業もスムーズに進めやすくなります。

では、実際にRPAの設計・開発においてどのような工程があり、どういった場面でプログラミング的な視点が活きるのか、順を追って説明していきます。

1.要件定義、設計フェーズ

RPAのロボットを作成する際には、まず自動化したい業務の流れや範囲を明確にする要件定義が必要です。これは、ソフトウェア開発における仕様設計と非常に似た工程です。

また、RPAだけで完結するのではなく、既存の社内システムやアプリケーションと連携する必要があるケースも少なくありません。

そうした場面では、RPAの動作や制約を理解しているだけでなく、仕組みや全体構成を把握できるIT的な視点があると検討しやすくなります。

2.RPAロボットの作成・開発フェーズ

RPAでは、「○○を見つけたら△△を入力する」などの単純操作もあれば、

- 複数の条件に基づいて動作を分岐させる

- データの整合性を確認して処理を切り替える

- 画像認識を通じて動的に判断させる

など、やや複雑な処理があるケースも多々あります。

こうした処理を効率よく設計するには、条件分岐、ループ、例外処理などプログラミングに通じた思考を持っていると非常に役立ちます。

3.テストフェーズ

ソフトウェア開発においてテストはとても重要です。なぜなら、ソフトウェア開発にはエラーがつきもので、これはRPAのシナリオやロボット開発も同じです。

RPAロボットを作成した後には、本番データを使用する前にテストを行い、動作の確認やエラー検出を行います。

例えば、意図しない値が入力されてしまうケースや、想定外のデータ形式でロボットが止まってしまうケースなどが考えられます。こうした問題を事前に検知するためには、どこで不具合が起きやすいかを見抜く力や、テストの観点を持つことが重要です。

この場面でも、プログラミング経験があると「エラーの傾向」や「ロジックの落とし穴」を想定しやすく、スムーズな検証につながります。

4.保守・運用フェーズ

RPAの導入後も、業務フローの変更や使用環境のアップデートなどに応じて、定期的な見直し・メンテナンスが発生します。このとき、ロボットの処理内容を構造的に理解しておくと、修正や再設計がしやすくなります。

また、エラーが発生した際にどこで処理が止まったのか、なぜうまく動かなかったのかを特定するには、プログラム的な視点からの原因分析が役立つ場面が多々あります。

このように、プログラミングの知識があると運用面での対応もスムーズに進むことが多いですが、知識がないからといって導入をためらう必要はありません。

実際には、RPAベンダーに相談しながら進めることで一つずつ慣れていき、自然とRPAの考え方や構造的な視点が身についていくケースも多くあります。

まずはできるところから始め、使いながら育てていくことが、RPA活用の現実的な進め方です。

プログラミング知識が必要になるケースとは?

通常の業務自動化であれば、RPAツールのノーコード機能だけでも十分に運用可能です。しかし、業務が複雑化したり、他のシステムと連携したりする場面では、プログラミングの知識があることで開発・運用が格段にスムーズになるケースがあります。

以下に代表的な例をご紹介します。

他システムやAPIとの連携

たとえば、外部システムとAPIで直接データをやり取りする場合には、JSON形式の構造理解やHTTPリクエストの設計が必要になります。また、複雑なデータ加工やロジック処理をスクリプト(JavaScript、Python、GASなど)で補う場面もあります。

さらに、データベースとの接続やSQLによるデータ抽出が求められるケースもあり、こうした処理を効率よく設計・運用するには、プログラミング的な視点が役立ちます。

共通部品のモジュール化(テンプレート化)

複数のロボットで似たような処理を使い回したい場合、共通部品(サブルーチンや関数のようなもの)として切り出し、再利用可能な形にまとめると保守性が高まります。

こうしたモジュール化は、ソフトウェア開発における“関数”や“クラス”の考え方と非常に近く、構造化・再利用性・メンテナンス性を意識する際に、プログラミングの知識が活きます。

IT部門や情シスが全社展開を担うケース

企業全体でRPAを本格展開する場合、テンプレート管理や利用ルールの統一、運用フローの標準化など、複数部門で共通して使えるロボット設計が求められることがあります。このような体制では、管理者側がコードベースで柔軟に制御できるようにしておくと、運用効率やトラブル対応力が向上します。

また、RPAツールの中には、より高度な機能(変数制御、外部スクリプト連携、バッチ処理など)を活かす際に、一定のプログラミング知識が前提となるものもあるため、IT部門が主導する際は持っている知識やスキルが強みになります。

RPA運用において、あると役立つプログラミング言語の知識

それでは、RPAを導入・運用するにあたって、あるとよいプログラミング言語を紹介します。

VBA(Excelマクロ)

VBA(Visual Basic for Applications)は、Microsoft 365アプリ(ExcelやWordなど)に搭載されているプログラミング言語で、マクロの記述に使われています。

Excelでは「マクロの記録」機能を使って操作を自動化できますが、その実体はVBAコードとして保存・実行されるものです。つまり、マクロ=VBAによる自動化処理と言えます。

VBAを使えば、Excelでの繰り返しの入力作業や帳票出力、データ加工などの定型業務を効率化できるため、今も多くの企業で活用されています。

また、VBAによる自動化は「ユーザーの操作をなぞるように自動実行する」という意味で、RPAと考え方が近く、親和性も高いのが特徴です。

ただし、VBAは基本的にExcelやWordなどのアプリ内でのみ動作し、複数のアプリやWebシステムをまたいだ処理には不向きです。そうした場面では、RPAを併用することで、より柔軟な自動化が実現できます。

VBAは入門書や解説サイトも多く、プログラミング未経験者でも取り組みやすい言語のひとつです。Microsoft 365アプリを日常的に利用している職場では、RPAとの使い分けを前提に知っておくと役立つ場面が多いでしょう。

GAS(ガス)

GAS(Google Apps Script)はその名の通り、Googleが提供しているプログラミング言語です。たとえば、スプレッドシートの内容を読み取ってGmailで一斉送信したり、カレンダーに予定を自動登録したりといった業務が、GASで柔軟に制御できます。いまやビジネスの場でも使われることが多くなってきたこれらのGoogleのサービスを利用した定型業務を自動化させたい場合、GASの知識が求められます。

GASはJavaScriptをベースにしているため、JavaScriptの基礎を理解していれば、応用も比較的スムーズです。GASはクラウド上で動作するため、RPAツールの実行環境と分けて処理を分担できるのもメリットです。

最近ではGASの学習コンテンツも豊富にあり、初学者向けのドキュメントや動画教材が充実していますので、これらを参考にして基礎知識を得るとよいでしょう。

Python(パイソン)

Pythonは1991年に登場した歴史あるプログラミング言語で、シンプルな文法と豊富なライブラリにより、現在も幅広い分野で活用されています。Webサービスや業務システムの開発はもちろん、近年では業務自動化やデータ処理の分野でも存在感を増しています。

例えば、Excel内の処理をPythonで実行し、その前後のファイル操作やアップロード・通知などをRPAが担うという役割分担型の運用をされている企業様もいらっしゃいます。

学習方法としては、書籍やチュートリアルサイト、動画教材など多くの選択肢がありますが、実務で応用するにはデータ構造やライブラリの理解が必要となるため、場合によってはオンラインスクールなどで体系的に学ぶ人もいます。

現代のRPAはノーコードRPAが主流。非エンジニアでも扱える時代に

ここ数年で登場・普及したRPAツールの多くは、マウス操作でシナリオを作成できるノーコード型です。たとえば、画面上のマウス操作を録画して記録するだけでロボットが作れるタイプや、用意されたパーツ(アクション)をドラッグ&ドロップで組み合わせるだけでロボットが完成するタイプが主流となっています。

このため、近年では非エンジニアの方でも業務部門主導でRPAを導入・活用できるようになっています。中小企業や情報システム部門を持たない企業にとっても、導入ハードルが非常に下がっています。

ただし、ノーコードRPAは操作性に優れる一方で、全社展開やロボット数の増加、大規模な処理の共通化・保守といった局面では限界を感じることもあります。こういった場面では、プログラミング知識を活かして柔軟に制御・管理できる体制をとる方が良いでしょう。

現場主導で進めるならノーコード、IT部門ならプログラミングを活かす選択も

業務部門主体で「現場の実務担当者の定型業務を効率化」したい場合は、ノーコードRPAツールが最適です。運用負荷が小さく、属人化もしづらいため、チーム間や複数部署での社内展開もしやすいのがメリットです。

一方で、基幹システムやデータベースと連携しながら「大規模展開」や「高度な自動化」を目指す場合は、IT部門が主導し、プログラミング知識を活かして設計・保守する体制が有効です。

最近では、業務部門がノーコードでロボットを作成し、IT部門がそれをテンプレート化・最適化して全社展開に活かす「ハイブリッド型の運用」も増えています。

このような体制をとることで、属人化を防ぎながら現場のスピード感も損なわないバランスの取れた運用が可能になります。

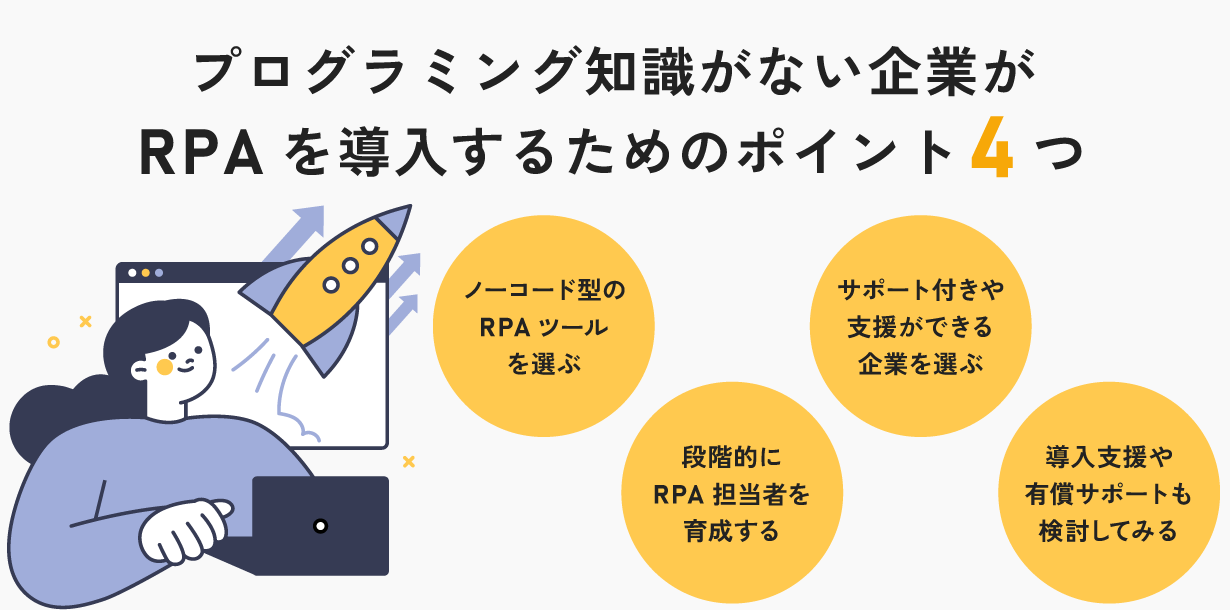

プログラミング知識がない企業がRPAを導入するには?ポイントを解説

大手企業であれば、社内にプログラミング人材が在籍しており、RPAの導入も比較的スムーズに進められるケースが多いでしょう。

しかし、中小企業やIT人材の確保が難しい企業では、「自社に知識がある人がいない」という理由で、導入をためらってしまうこともあります。

とはいえ、プログラミング知識がなくてもRPAを導入する方法は十分にあります。以下のような対策を講じることで、安心してRPAの活用を始められます。

<RPA導入をスムーズに進めるための4つのポイント>

- 1.ノーコードのRPAツールを選定する

- 2.サポートや支援付きのRPAツールを導入する

- 3.段階的に社内でRPA担当者を育成していく

- 4.短期間で進めたい場合は、導入支援や有償サポートも検討する

繰り返しになりますが、プログラミングの知識があることで、RPAの設計や運用をより柔軟かつスムーズに進められるのは事実です。とはいえ、すべての導入担当者がそのような知識を持っているとは限らず、一から習得しようとすれば、相応の時間や工数がかかるのも現実です。

そのため、実務担当者が無理なくRPAを活用していくには、操作サポートやヘルプデスク、ユーザー向けセミナー、動画コンテンツ、ロボット作成のフォローなど、ベンダーの無料サポートをうまく活用することが重要です。企業によってサポート範囲は異なるため、初心者やITスキルに不安がある方は、導入前にサポート内容を確認しておくと安心です。

また、ノーコード型のRPAであれば、実際の業務を自動化しながらツールの使い方に自然と慣れていくことができ、プログラミング知識がなくても着実に運用を始めることが可能です。最初から難易度の高いローコードやプロコード型を選ぶのではなく、まずはノーコード型でRPAの仕組みや活用方法に慣れていく進め方がおすすめです。

さらに、「短期間で社内展開を進めたい」「すぐに業務に活用したい」といったニーズがある場合は、オンボーディング支援や導入支援サービスなどの有償サポートを併用することで、スピード感のある立ち上げも可能です。

「自社の体制や目的に応じて、段階的にスキルを高めていける選択肢が用意されていること」、これこそが、ノーコードRPAツールを選ぶ大きなメリットのひとつです。無理のないスタートを切り、運用の幅を広げていくことが、RPA活用を成功させるポイントとなります。

RPAにプログラミング知識は必要?まとめ

RPAツールの多くはノーコードであり、基本的な業務自動化はプログラミング知識がなくても十分に対応できます。そのため、ITスキルやプログラミング知識がない担当者や実務担当者がRPAを導入する場合でも、まずはノーコードで試せる範囲から始めてみるのがおすすめです。操作に慣れながら、自社の業務に合う使い方を少しずつ見つけていくことで、無理なく活用を広げることができます。

一方で、業務が大規模化したり、社内展開や柔軟な運用を見据える場合は、プログラミング的な思考や知識があることで作業の精度とスピードが高まります。

導入時に必須というわけではありませんが、中長期的にRPAを活用し続けるなら「あった方が良い」スキルであることは間違いありません。

プログラミング知識不要のノーコードRPAなら

「RoboTANGO」がおすすめ

「プログラミング知識がないけれど、RPAを導入してみたいという企業にとって、操作がわかりやすく、サポートも充実しているツールを選ぶことはとても重要です。

「RoboTANGO(ロボタンゴ)」は、実務担当者でも直感的に使えるノーコードのRPAツールです。録画機能付きで、人がパソコン上で操作した作業をそのまま録画して記録するだけで、自動的にRPAロボットを作成することができます。複雑な設定や専門知識は必要なく、誰でも簡単にロボットを作成いただけます。

また、RoboTANGOはフローティングライセンス方式を採用しており、1ライセンスを複数人で共有して利用することができます。たとえば、午前中は総務部、午後は経理部が同じライセンスでロボットを作成・実行するといった柔軟な使い方が可能です。ユーザーごとに個別のライセンスを用意する必要がないため、コストを抑えながらRPA活用を進めることができます。

無料トライアルでは操作レクチャーがついており、実際の業務に合わせたロボットの作成支援を受けながら、利用者自身が操作を習得できる体制が整っています。ヘルプデスクや動画コンテンツなど導入時のフォローアップも充実しているため、RPAが初めての企業でも安心してスタートすることができます。

「すぐに業務に使えるRPAを探している」「現場で自分たちの手で使いこなしたい」といった企業にとって、RoboTANGOはおすすめです。