業務自動化ツールとは?定義や重要性、役割

業務自動化ツールは、企業が日常的に行う手動の業務を効率化するためのソフトウェアです。これにより、ルーティン業務や定型作業を迅速かつ正確に自動化し、業務効率化を実現します。本章では業務自動化ツールの定義と役割について詳しく解説します。

業務自動化ツールとは

業務自動化ツールとは、日常業務を自動化し、人の手を使わずに業務を完了させるための技術やソフトウェアのことを指します。業務自動化ツールは、業務にかかる時間やコストを削減し、生産性を向上させるために企業規模や業種問わず幅広く導入されています。

例えば、Excelでのデータ入力、システム間のデータ転送、ファイルの整理、メールの自動送信などを自動化することで創出できた時間で、リソースをより戦略的な業務に集中させることが可能です。

近年、RPAやiPaaSをはじめとした業務自動化ツールが広く普及しており、これらのツールは、従来は人間が行っていた定型業務をソフトウェアが自動で行うため、ヒューマンエラーを減らし、作業スピードを向上させます。

また、24時間体制で稼働可能なため、業務時間外でも仕事を進められるという大きなメリットもあります。業務自動化ツールの導入により、企業は日常の手間を大幅に軽減し、業務の効率化や成長を促進することが可能になります。

業務自動化ツールの役割とは?

業務自動化ツールの役割は、単純な手作業や繰り返し行われる業務を自動化することで、労働力を効率的に配分し、生産性を向上させることにあります。

特に、データの転記や集計、システム間のデータ連携、顧客対応業務などが自動化の対象になります。これにより、人間はより付加価値の高い業務に集中することができます。

また、自動化ツールの導入は、企業が直面する人材不足への対応策としても非常に有用です。近年、少子高齢化が進む中、限られた人材を最大限に活用し、業務効率を維持・向上させる手段として活用できるためです。

さらに、ミスを防止し、業務の正確性を高めることで、顧客満足度の向上にも寄与します。

全体として、業務自動化ツールは、業務プロセスのデジタル化と効率化を実現し、企業の競争力を高めるための重要な手段として位置づけられています。

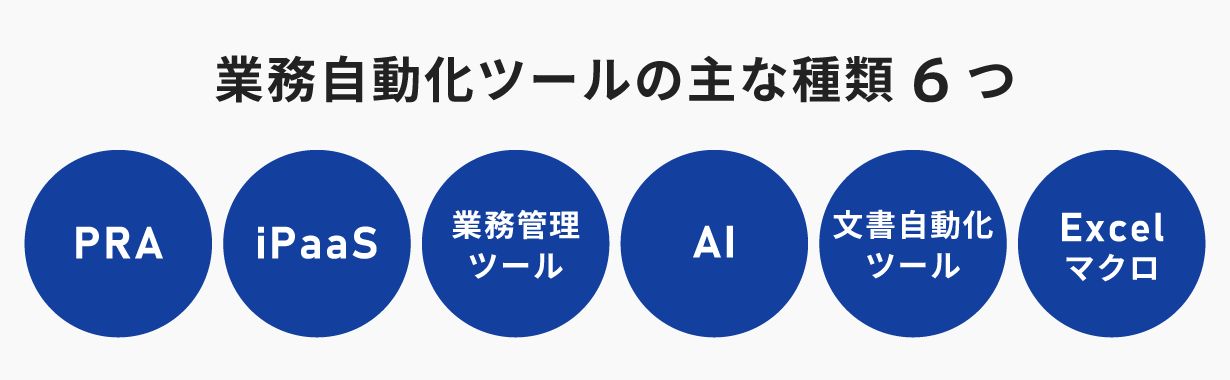

業務自動化ツールの主な種類

業務自動化ツールには、さまざまな種類がありますが、主に以下のカテゴリーに分けられます。

1.RPA(ロボティックプロセスオートメーション)ツール

RPAツールは、定型的な業務を自動化するためのソフトウェアで、繰り返し作業をロボットが代行します。RPAツールは主に、UiPathやAutomation Anywhere、WinActor、RoboTANGO、Power Automate Desktopなどが挙げられます。

2.iPaaS(ワークフロー自動化ツール)

ワークフローの自動化を通じて、業務プロセス全体の効率を向上させます。チーム内でのコラボレーションやタスクの自動化に役立ちます。主なサービスとして、ZapierやMake、Biztex Connect、JENKAなどが挙げられます。

3.業務管理ツール

プロジェクト管理やタスクの進行を一元管理するツールも、業務自動化の一部を担います。例えば、TrelloやJooto、Asanaなどがあります。

4.AIツール

自然言語処理やAIを活用して、カスタマーサポートや問い合わせ対応、文字お越し、紙文書のテキストデータ化などの業務処理を自動化します。主にChatGPTやGemini、AI-OCRサービス、チャットボットなどが挙げられます。

5.文書自動化ツール

ドキュメント作成や契約書管理など、書類作成業務を自動化するためのツールです。

主にDocuSignやPandaDocなどのサービスが挙げられます。

6.Excelマクロ

Excelマクロは、Excelの中でVBAを利用して自動化を行います。データ入力や集計、複雑な分析作業の自動化に強く、Excel内での繰り返し作業を効率化できます。

Excelマクロは、特にデータ処理の多い業務や既存のExcelファイルを活用している業務において非常に役立ちます。

次章からは、業務自動化ツールの中のRPAについて詳しく解説していきます。

業務自動化ツールRPAとは?定義や強み、注目されている理由を解説

RPAは、パソコン上で人間が行う操作を自動化するツールで、主に定型業務を自動化します。PC操作をプログラムで自動化することで、業務の効率化やコスト削減が期待できます。

本章では業務自動化ツールRPAの定義から強み、注目されている理由などを解説します。

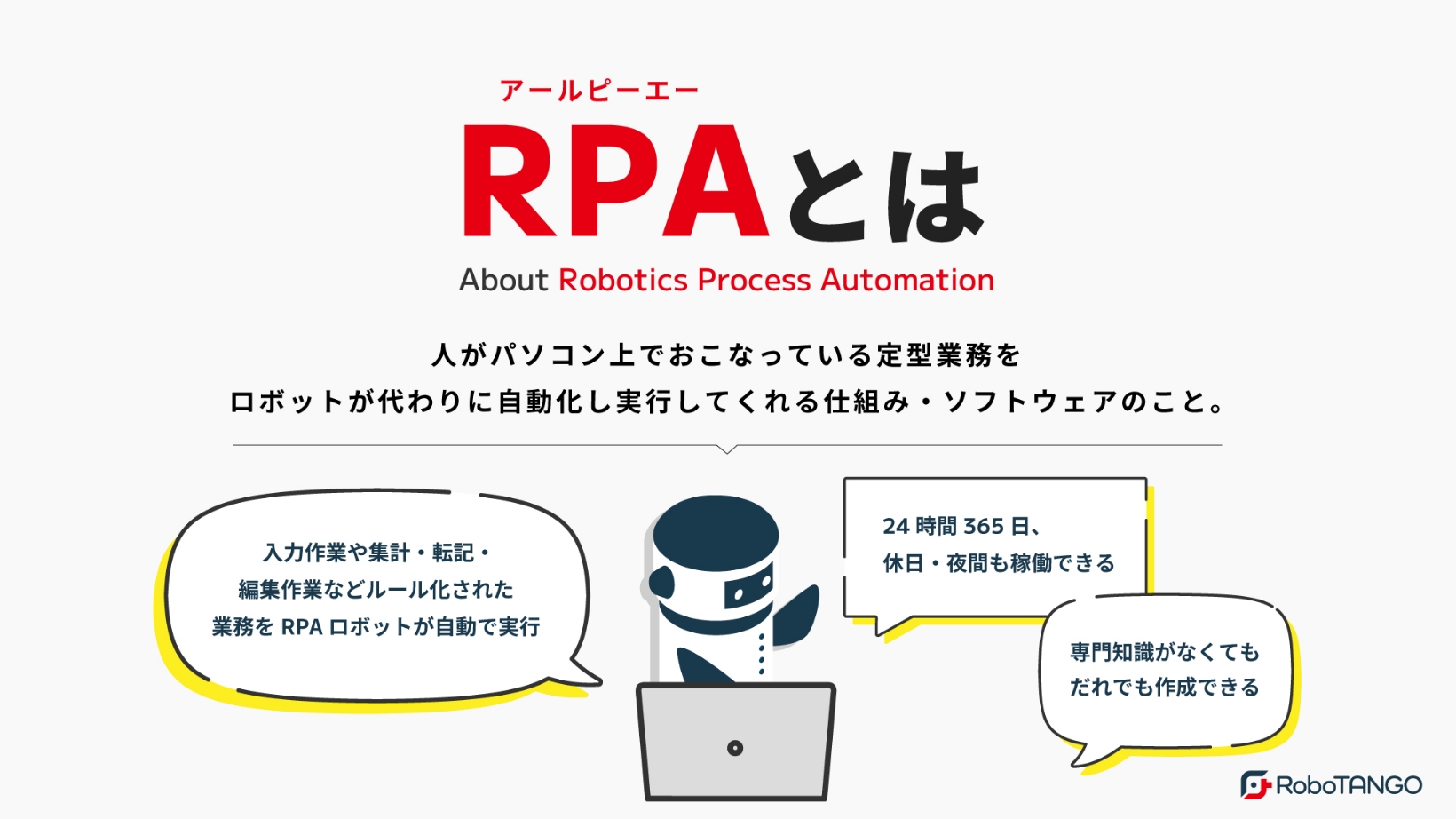

RPA(アールピーエー)とは、「Robotics ProcessAutomation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、「ロボットによるプロセスの自動化」という意味です。人がパソコン上で日常的に行っているルーティン業務を、RPAロボットが記憶して代わりに自動化し実行します。

単純作業や定型作業の業務自動化を得意としているため、主にバックオフィス業務に向いていて、データの入力・転記、ファイルのダウンロードや転送、帳票の作成などの反復的な作業を自動化します。

海外では2015年ごろから、特に欧米の金融機関での利用で注目されていましたが、日本では2016年~2017年ごろ注目されはじめました。現在では認知度も高まり、すでに導入している企業や導入を検討している企業が増加してきました。

大企業では導入率が高くRPAが活用されていますが、中小企業ではまだまだ導入されていないというのが現状です。

RPAの強み

RPAは業務を自動化し、効率化につながる便利なツールですが、実際にどのようなメリットがあるのでしょうか? RPAの強み・メリットを5つ紹介します。

ほぼすべてのパソコン業務を自動化できる

RPAは、システムやアプリケーションに依存せず、PC上で行われる作業を模倣するため、ブラウザ、Excel、メールなど、さまざまなツールを横断して業務を自動化できます。定型業務であれば、ほぼすべての作業が自動化可能です。

既存のシステムに影響を与えない

RPAは、企業がすでに使用しているシステムやソフトウェアに対して変更や追加の開発を必要とせず、手を加えずに導入できるため、IT環境に大きな変更を加える必要がありません。RPAは人間の操作を記憶して動作する仕組みのため、システムの裏側やコードを変更せずに、自動化を実現できるのです。

これにより、コストや時間を最小限に抑えながら、業務効率化を実現できます。

24時間・365日休まず働いてくれる

人間には休暇が必要ですが、RPAロボットは休暇なしで働き続けることが可能です。

ロボットは疲れ知らずなので、作業スピードが落ちることもなく業務をこなしてくれます。また、夜に作業しなければならない業務があった際は、退勤時にロボを動かすことも可能です。

わざわざ残業で行っていた業務もRPAを活用することで、残業時間削減につながります。

ミスをしないため正確性が高い

RPAは一度設定されたルールに従って業務を行うため、人的ミスが発生するリスクがありません。

エクセルからシステムへデータをコピー&ペーストして転記する作業を例に挙げると、人間が作業を行った場合、行や列を1行間違ったまま作業を進めてしまっていた…というミスは多くあります。しかし、RPAではそういったことは起こらないため、安心して単純作業を任せることをできます。

退職リスクがない

新たに従業員を雇い業務を教えたとしても、退職してしまうと次に新しく業務を引き継ぐ人に教える時間がかかってしまったり、慣れるまでに時間がかかってしまい効率が悪くなることも多いです。

しかし、RPAは契約が終了しない限り利用できなくなることはありません。

一度覚えさせた業務も忘れないため、再度教えなくてはならないなどの手間も発生しない強みがあります。

RPAはどのように業務を自動化するのか?

RPAは、パソコン上で行われる業務のフローを記録し、それを自動的に再現することで業務を自動化します。複数のアプリケーションやシステムをまたいで作業を実行できるように設定することもできます。

たとえば、特定のフォルダからデータを取得してExcelに転記したり、ウェブシステムから必要なデータをダウンロードして自社システムに入力したり、といった複数のステップからなる作業もRPAによって一連のフローとして処理されます。

RPAは主に「画像認識」「座標認識」「オブジェクト認識」の3つの方法を使い、パソコン上の操作対象を認識して、自動化を実行します。

RPAが注目されている理由

では、なぜ近年業務自動化ツールのRPAが注目されているのでしょうか。それは少子高齢化が大きく関係しています。

少子高齢化により働き手である15歳~65歳未満の年齢に該当する人口が大幅に減少しています。

そのため、企業が積極的に採用活動を実施しようとしても、採用対象者となる働き手がいないため採用以外の方法で人手不足を解消していく必要があります。

そこで、人間の代わりにPC作業を実行できるRPAが注目されています。RPAは今まで人間が行っていた作業を教えた通りにミスなくに行うことができるため、人間がわざわざ行わなくてもよい単純作業や定型業務をRPAに任せ、業務時間の削減につなげることで人手不足の解消を実現できます。

自動化ツールといえばマクロを思い浮かべる方も多いと思いますが、RPAと異なるところは、RPAはPCで行う業務全般を自動化できるのに対し、マクロに関してはエクセル上に限られた作業を自動化できます。

RPAはアプリケーションを問わずログインしたり作業を実行できたりするため、万能な自動化ツールとして活用されています。

RPAで自動化できること

RPAは、業務の自動化を効率的に行うツールで、特に転記作業やデータ収集など、繰り返し発生する定型業務の自動化に最適です。本章では、RPAが対応できる作業単体について解説します。

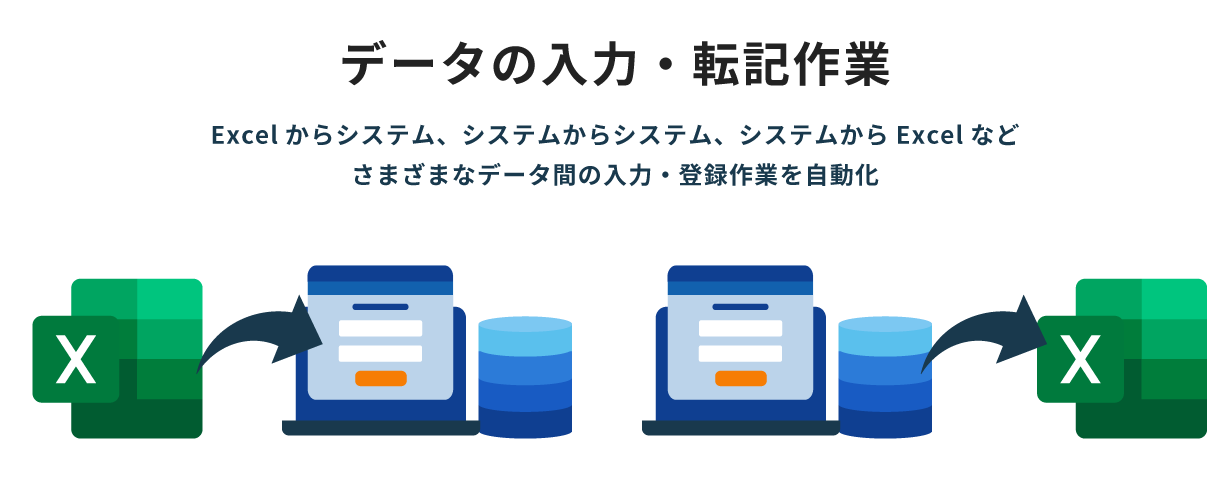

入力・転記作業

RPAで良く自動化される業務の一つが「入力・転記作業」です。

転記作業というのは、あるファイルに記載している情報を別のファイル、または、システムに書き移すことを言います。

例えば、多数のお客様にDM(ダイレクトメッセージ)はがきを郵送する際、宛名印刷が可能なソフトウェアやWEBシステムを利用する場合が多いと思います。

WEBシステムを利用する際は、エクセルにまとめた顧客情報を宛名印刷システムに1件ずつ転記・保存し印刷する流れとなりますが、数件であれば手作業で問題ありません。しかし、企業からの発送となると数十~数千件の宛先になることが多いです。

全て手作業で行うとなると膨大な量の転記作業になり、相当時間がかかってしまう上に、人間は疲れてくると1行ずれて作業してしまうなどミスが生じ、スピードダウンにつながります。

また、お客様に向けた郵送物なので、ミスは許されないため、従業員へのストレスもかかってしまいます。

RPAはミスなく正確に作業をしてくれますし、一定の速度で動くため、人間より早く作業をしてくれます。膨大なデータの転記作業はRPAに任せて、クリエイティブな業務にリソースを割きましょう。

ダウンロード・インポート作業

定期的なファイルダウンロードやシステムへのデータインポート作業もRPAで自動化可能です。

例えば、Web-EDI(電子データ交換)から定期的に発注データをダウンロードし、特定のフォルダに発注データや図面データを保存する作業を自動化できます。

また、データのインポート作業では、特定のフォルダに保存されているデータを自社システムにインポートするなど、簡単な単純作業を自動化できます。

ダウンロードやインポートを行う際は、読み込みが完了するまでの待機時間があったり、ひたすら同じ作業を繰り返すといった手間が発生しますが、そういった単純作業はRPAで代行可能です。

人間は集中力が切れると、重複してインポートしてしまったり、漏れがあったりするため、正しく作業が完了したか無駄な確認作業が発生します。RPAに任せれば間違いは起きないため、確認作業はもちろん、インポート作業がまるまる手離れできます。

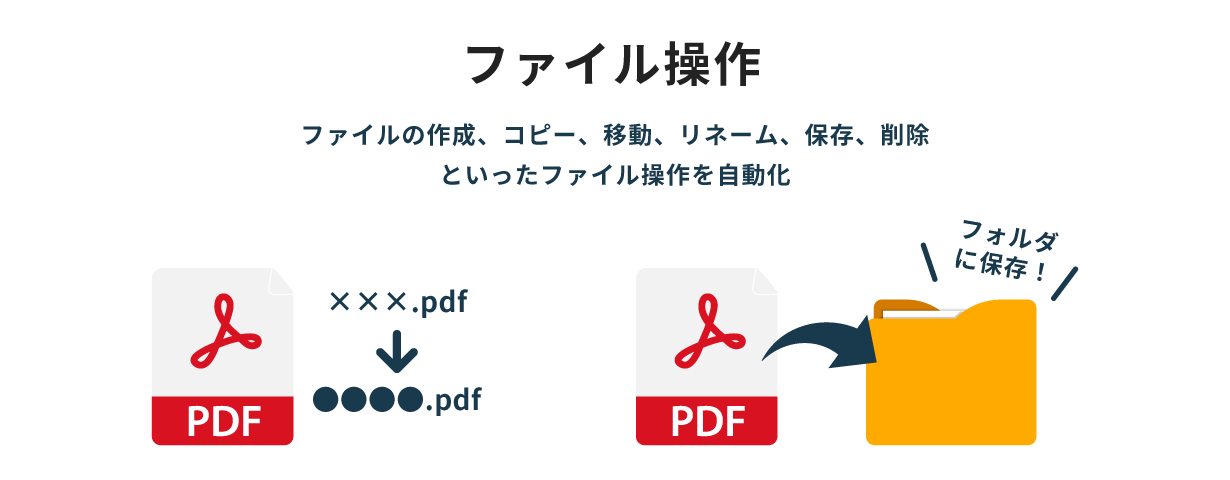

ファイル操作

RPAは、ファイルの作成、コピー、移動、リネーム、削除、保存、圧縮・解党といったファイル操作も自動化します。

定期的に複数のファイルを整理する業務や、特定のフォーマットに沿ったファイル処理が求められる場合に効果的です。

ファイル操作をRPAで自動化することにより、手動で行う場合に比べて人的ミスが大幅に減少し、業務の速度と正確性が向上します。また、従業員がより高付加価値の作業に集中できるようになるため、全体的な生産性が向上します。

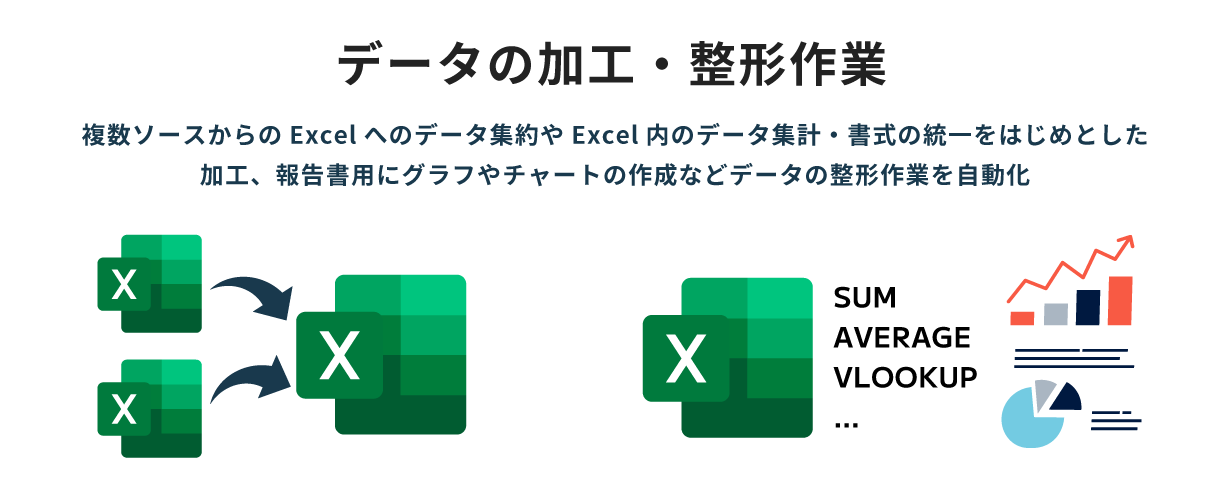

データ加工・整形

RPAは、複雑なデータ加工や整形も得意としています。

データ加工とは、エクセル内のデータに数式を入れたり、あとで見やすいように列を並び替えたりと加工することです。

また、RPAなら複数のワークシートやワークブックからのデータを集約して一つのレポートにまとめることも可能です。

例えば売上を数時間ごと、毎朝、毎週と報告しなければならない場合、同じ集計方法で同じ報告形式であれば、手順をロボに覚えさせ、代わりに実行してもらうことが可能です。データの加工自体は簡単でも、関数を入力して、列を挿入してコピー&ペーストをして…など細かい単純作業が多く、1回の作業に30分~1時間かかってしまうことも少なくありません。

その時間がまるごと空いたら他の業務にも取り掛かることができ、より生産性向上につながります。

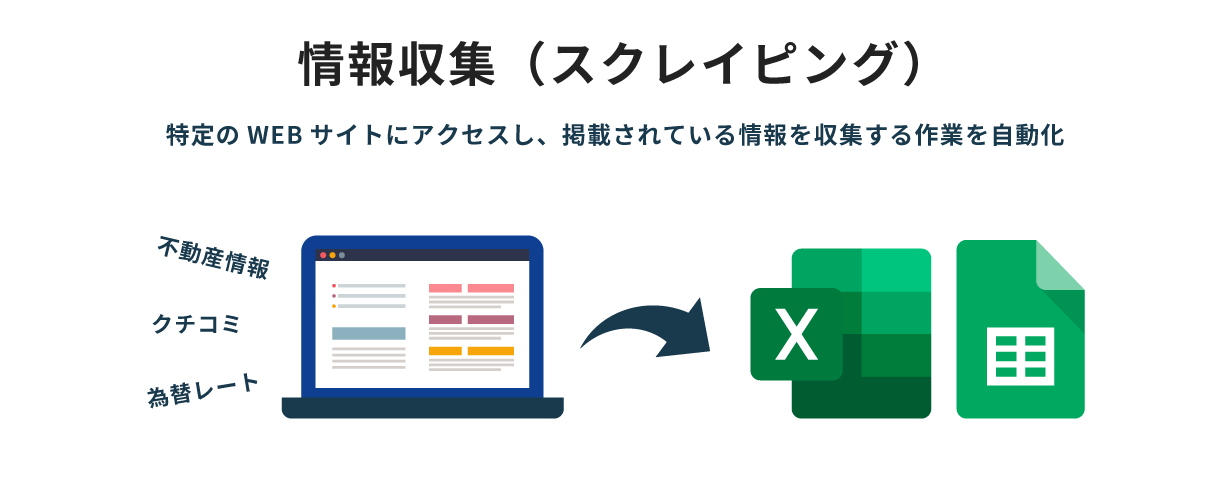

情報収集

RPAはWEBにアクセスすることも可能なので、WEB情報を収集することも可能です。

例えば、自社商品について記載されたクチコミを記録する作業は、商品名や会社名などの指定のキーワードを検索させ、今日投稿されたクチコミのみを取得できます。取得した情報はエクセルやスプレッドシートに転記するなども可能です。

情報収集したあと、トラブルが発生しそうなクチコミがあった際は対応したり、分析を行ったりするなど考える必要がある作業から人間に切り替わって業務を遂行するなど役割分担ができるようになります。

メール送信・チャット通知

RPAは、自動的にメールを送信したり、通知を行ったりすることも可能です。

例えば、特定の作業が完了した時点で、関連する担当者へ進捗通知メールを自動で送るといった設定が可能です。

これにより、コミュニケーションの迅速化と作業の効率化が実現します。

他にも、クライアント先への請求書データのメール送信も自動化することも可能です。

RPAは、これらの単純作業の組み合わせで従業員の定型業務を自動化します。

RPAで実際にどんな業務を自動化できるの?

RPAで単純作業や定型業務を自動化できるといっても、自分の業務の中に該当する業務があるのかすぐに思い浮かばない方が多いと思います。実際の業務での活用例をご紹介いたします。

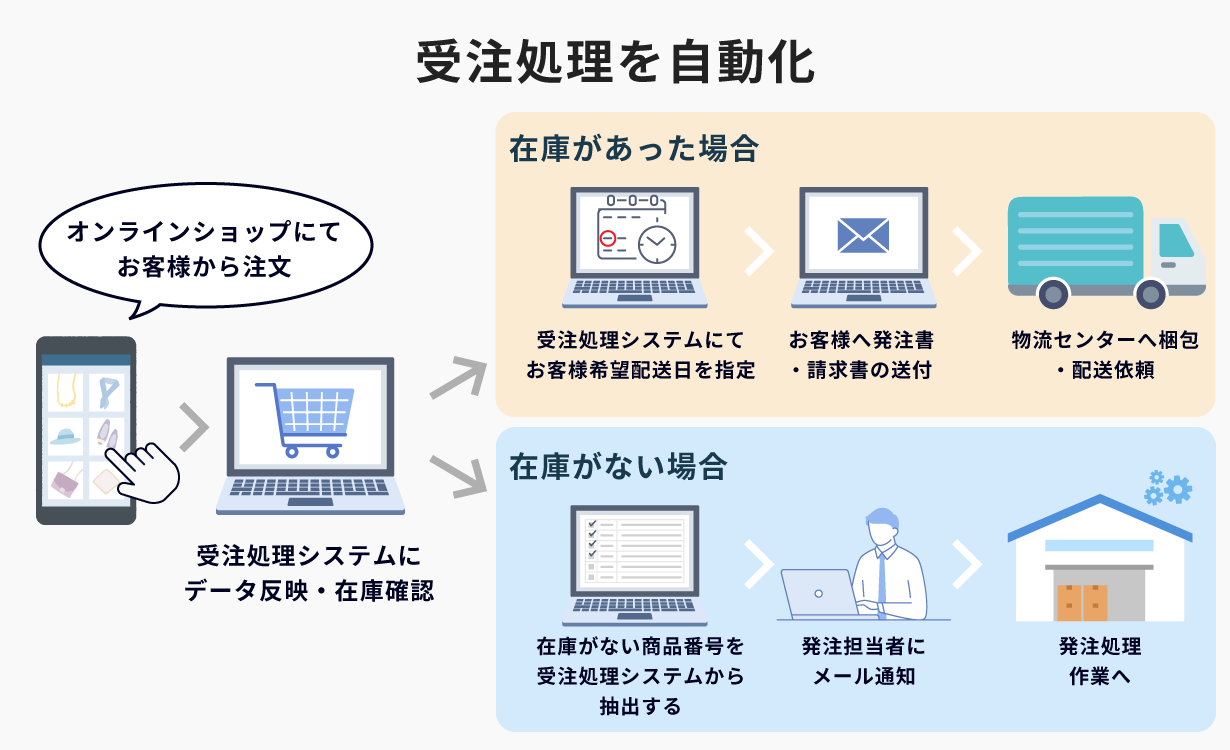

受注業務

小売業、卸売業、ECサイトを運営している企業などで発生する受注業務のRPA活用事例をご紹介します。

注文を受けた後、受注管理システムに入力して商品の在庫確認をします。その後、在庫があった場合は受注処理システムにてお客様の配達希望日を指定し、発注書・請求書の作成をしてメールで送信します。最後に物流センターへ梱包・配送依頼の連絡をして完了。一方で在庫がなかった場合は、商品番号を受注処理システムから抽出し、それを記載したメールを発注担当者に送信する。という一連の流れがあります。

RPAはこれらを全て自動化することができます。

多くの注文がある場合、在庫の確認だけで多くの手間が発生していると思いますが、そういった煩雑な作業をRPAで自動化することで、従業員の負担が減ります。

また、「在庫があった場合」と「在庫がなかった場合」の条件分岐を設定することが可能です。パターン化されている動きの場合、RPAで自動化が可能です。

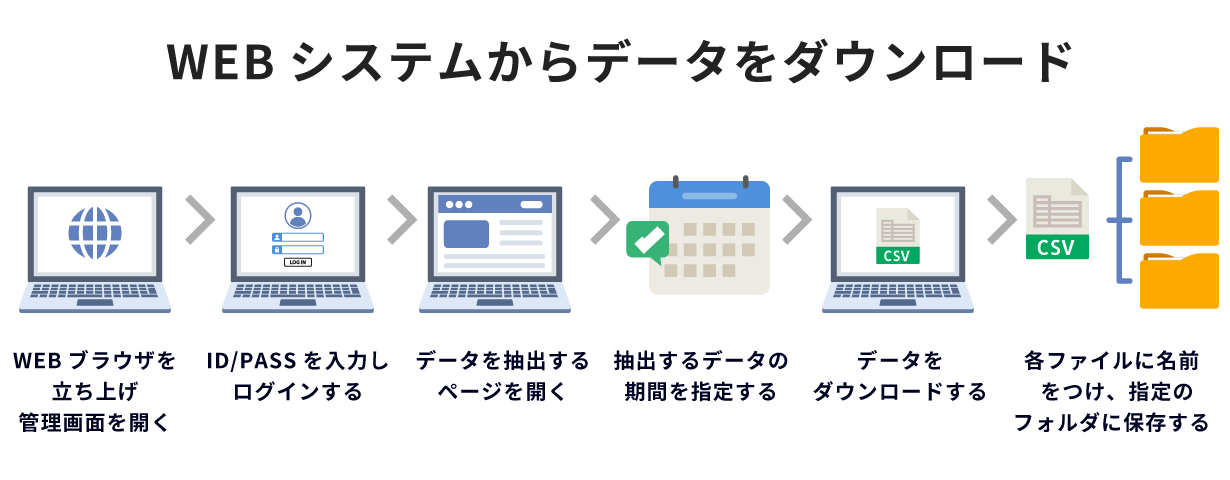

WEBシステムからデータをダウンロード

例えば、売上や日報、週報など随時WEBシステムにアップロードされていくデータがあるとします。店舗を運営している企業では、各店舗の売上を決済方法別にダウンロードしなければならない業務があります。

10種類の決済方法別に30店舗分のデータをそれぞれダウンロードしていたら、300回ダウンロード作業が発生します。ファイルを読み込む待機時間もあり、1つ1つのファイルに名前をつけなければならない場合は、非常に手間です。

抽出したい日付を指定し、検出されたデータのダウンロードボタンをクリック。その後今日の日付と決済方法の名前を付け指定のフォルダに保存する。という業務は単純作業であり、RPAで自動化が可能です。

何気なく当たり前に人の手で行っている作業も、蓄積されていくと月に10時間かかっていた…なんてこともあります。その10時間が削減できれば残業が減ったり、別の業務に取り掛かれるため、業務効率化に繋がるでしょう。

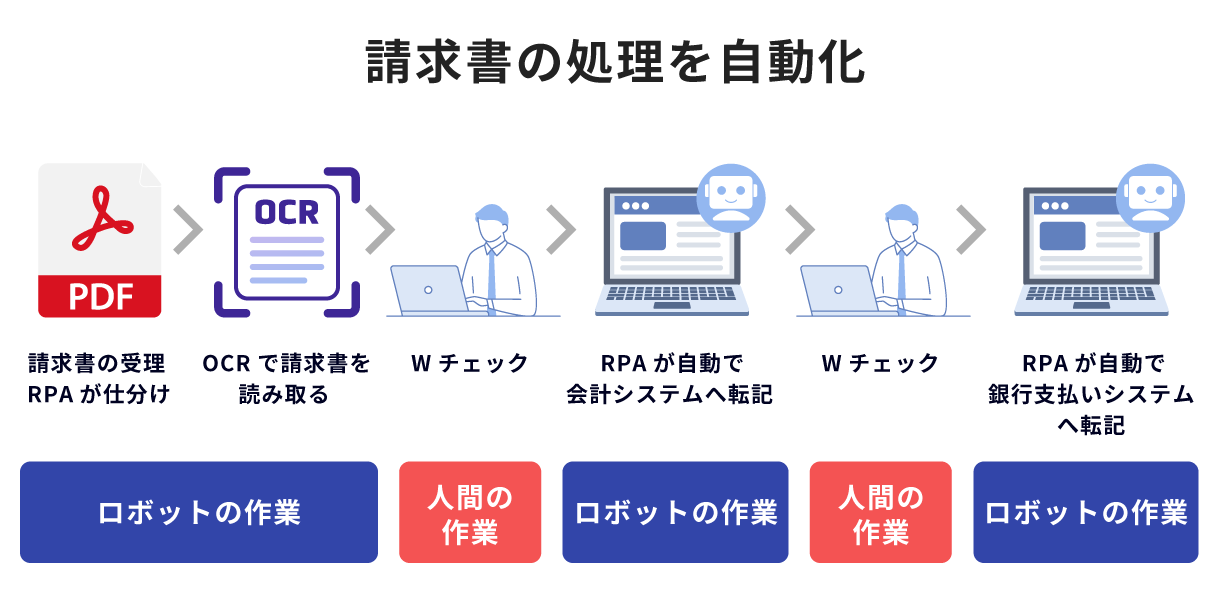

請求書の処理

バックオフィス業務はRPAと非常に相性がよく、多くの企業で使われています。

請求書の処理では、紙やPDFで送付されることが多くOCRと組み合わせるとより効率化に繋がります。

請求書の受理をし、会社ごと・商材ごとにRPAが仕分けを行い、データをOCRで読み取ります。OCRで読み取ったあとcsvでダウンロードし、会社名や電話番号、住所、金額に誤りがないか従業員が目視チェックします。その後、RPAで会計システムへ情報を転記し、従業員による目視チェック後、銀行支払いシステムへの転記を自動化する流れになります。

これらの作業を従業員のみで行うとすると、作業する人、Wチェックをする人、承認する人、その後の処理を行う人…と3~4人要します。RPAを組み込むことで、作業自体が手離れしたり、Wチェックのみに従業員を必要とするので、他の業務にリソースを充てることができます。

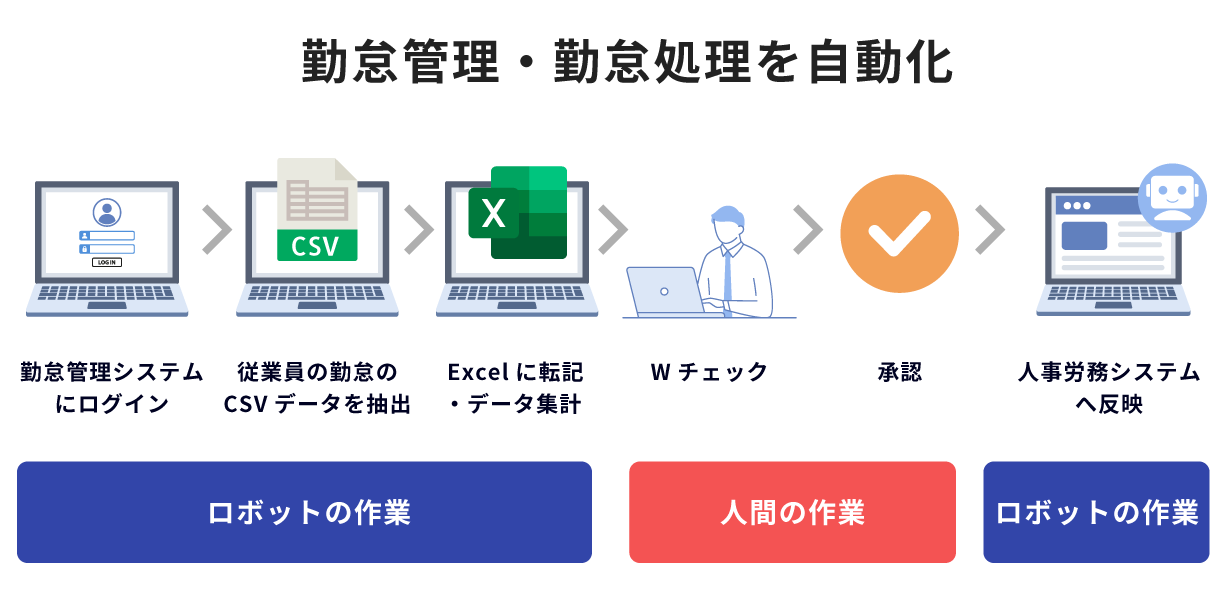

勤怠処理

勤怠処理を行う人事・総務部では、月末月初に業務が集中することが多いため、少しでも業務を減らしたいと思います。

RPAで勤怠処理システムにログインし、従業員の勤怠情報のcsvをダウンロードし、指定フォーマットのエクセルに従業員名や勤怠情報を転記していき、勤務時間や残業時間、休日のカウントなど集計します。その後従業員によるWチェックを行い、承認。その後、RPAにより人事労務システムへの反映を行い完了です。

会社全体の従業員数が多ければ多いほど、業務処理の負担が増えていきます。また、給与に関わる業務なため、ミスができません。RPAに作業してもらうことで、そのプレッシャーから解放されると従業員の負担も軽減されます。

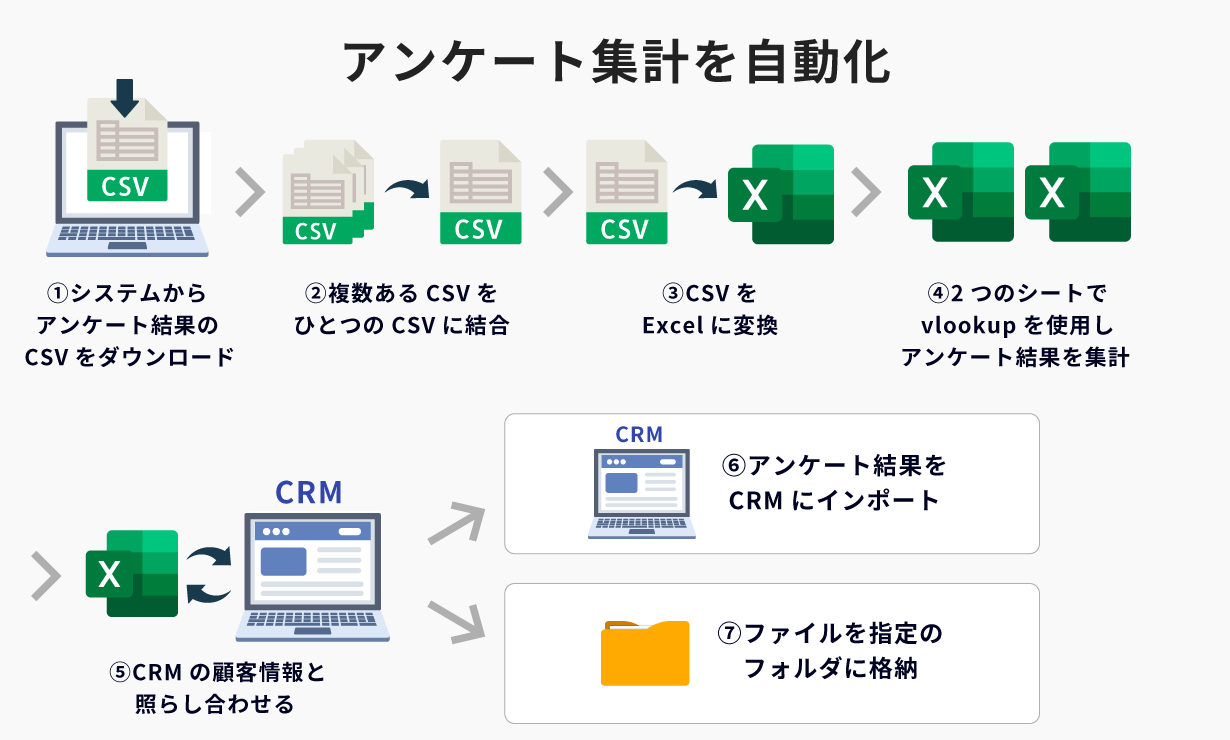

アンケート集計

セミナー時にアンケートをとった際や、社内アンケート、お客様へのアンケートをとることもあると思います。

アンケートの人数が多かったり、質問項目が多い場合は、データ集計が手間です。表の作成や、集計形式が毎回同じ場合はRPAで自動化し、集計後の分析の時間に注力することができます。

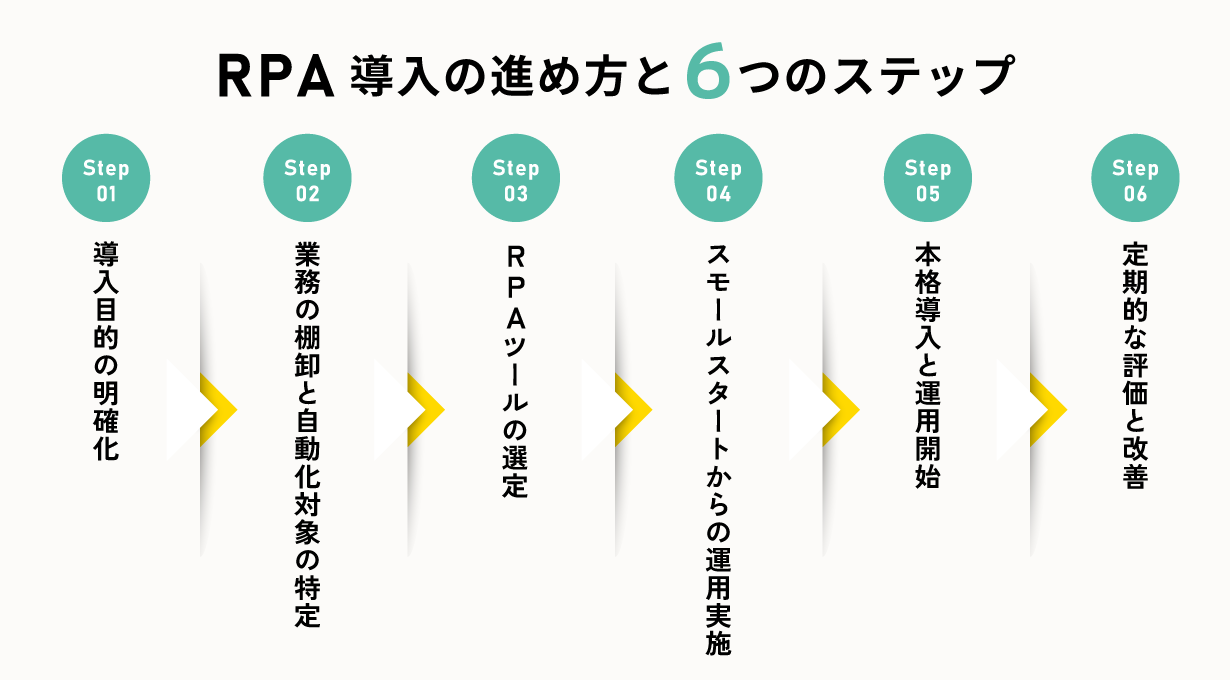

成功するRPA導入のステップ

成功するRPA導入のステップについては、いくつかの重要なプロセスを順に進めることが成功の鍵となります。本章ではそのステップを簡単にご紹介します。

1. 導入目的の明確化

まず、RPA導入の目的を明確にします。業務効率化、コスト削減、品質向上など、何を達成したいのかを具体的に定めることが重要です。この段階で、チーム全体の認識を統一し、ゴールを設定します。

2. 業務の棚卸と自動化対象の特定

現在行われている業務を洗い出し、どの業務がRPAで自動化可能かを検討します。特に、繰り返し作業やルールが明確な定型業務がRPA導入の優先候補になります。業務の可視化を行い、自動化するべき業務を整理することが大切です。

業務の棚卸に関しては「業務棚卸フォーマット」を利用することで、より効率的に明確に可視化できます。

3. RPAツールの選定

市場にはさまざまなRPAツールがありますが、利用者のリテラシーや業務内容に応じた適切なツールを選定します。使いやすさ、サポート体制、導入後のコストも考慮して選びます。RPAツールが業務に合ったものであることが成功のポイントです。

4. スモールスタートでの運用を実施

いきなり大規模な導入はリスクが高いため、最初は小さな範囲で導入し、効果や課題を見ながら運用を進めます。パイロットプロジェクトとして、最初に簡単な定型業務で成果を上げ、そこで得た知見を全社的な導入に活かす手法です。

5. 本格導入と運用開始

スモールスタートが成功したら、業務全体への本格的なRPA導入を開始します。この際、各部門の協力が重要であり、RPAを活用して効率化できる業務が他にないか、さらに深掘りして検討します。

6. 定期的な評価と改善策の実施

RPAの導入後は、効果の測定と定期的な評価が必要です。工数削減やミスの削減率など、KPIを基に導入効果を確認し、必要であればプロセスを改善していきます。また、定性的な効果(従業員のストレス軽減や業務の効率化など)も重要な評価ポイントです。

このように、RPA導入は一連のステップをしっかりと踏んで実行することで、成功を収めることができます。それぞれの段階で慎重に進め、フィードバックを元に改善を重ねることが大切です。

RPAを活用した業務自動化の成功事例

本章では、RPAを活用し、業務自動化を実現した企業様の成功事例を3つご紹介いたします。RPAは業種業界、従業員規模を選ばずに利用でき、成果を出すことが可能です。

成功事例1:RPA導入で取引先への通知作業や販売登録作業などを自動化し、月間100時間以上の業務工数削減に成功|株式会社日本旅行様

総合旅行会社の日本旅行様は、デジタル分野の著しい変化の中、現場での業務効率化をどのように推進していくべきか課題を抱えていらっしゃいました。部署内で単純作業の多くを手作業で行っており、業務が逼迫していたため効率化していきたいという思いから、低価格で操作が簡単なRoboTANGOを導入。

旅行プランの予約発生時に活用する顧客リストの抽出作業から取引先への共有、商品の売り切れ・期間終了などに伴い発生する商品の売り止め作業、新しい旅行プラン・クーポンが商品化された際に行う「商品の販売登録作業」のほか、定期的に発生する社内システムを使った単純業務などを自動化したことで、月間100時間の作業時間削減に成功。作業漏れやミスの削減につながり、業務品質が向上したとのことです。

成功事例2:RPA導入でWeb-EDI周りの作業時間を月間40時間削減|有限会社東亜工作所様

東亜工作所様は、業務の中で重要ではあるものの付加価値が低い、いわゆる定型業務に時間を奪われてしまっており、本来、取り組まなければならない業務に注力できていないという課題がありました。

情報収集で参加していた展示会にてRoboTANGOに出会い、低価格で始められるという点に魅力を感じ、導入を開始。

各社Web-EDIから受注情報を自社システムに取り込む作業を自動化し、月間40時間削減に成功しました。顧客から注文があった際、顧客ごとのWeb-EDIから注文が入ったことの通知がくるため、それを基に顧客のWeb-EDIにログイン。注文書や図面などの情報をダウンロードしたら共有フォルダに保存し、ダウンロードしたものを業務部のメンバーにメールで通知する作業を自動化されました。

成功事例3:銀行口座の入力作業や請求書の登録作業を自動化し、バックオフィス業務の負担を削減|株式会社エステム管理サービス様

ビル・マンションの総合管理事業をされているエステム管理サービス様は、経理業務やマンション管理の周辺業務において繰り返しの業務が多く、担当者の負担が増大してしまっていることを課題に感じ、RPAとAI-OCRの導入に至りました。

住人の口座振替用紙の登録作業や、駐輪場での自転車やバイクの申し込み・解約の入力処理、マンションごとにある銀行口座の入出金データ取得作業、管理人さんの勤怠管理などの業務を自動化されています。

日々発生する定型業務のほとんどが手作業だったものの、業務自動化ツールを利用したことでミス削減や業務効率化が進み、部署全体での残業時間削減にもつながっているとのことです。

業務自動化ツールRPAを選ぶ際のポイント

業務自動化ツールを導入する際には、業務の内容や導入後の運用体制に合ったツールを選ぶことが重要です。本章では、具体的な選定基準について解説します。

業務内容に適した自動化ツールを選ぶ

業務自動化ツールは、それぞれが得意とする分野や対応できる業務範囲が異なります。たとえば、データの転記やファイル操作がメインの業務にはRPAが適していますが、クラウド上のアプリケーションやサービス間のデータ連携にはiPaaS(ワークフロー自動化ツール)、複雑な分析作業にはAIツールやBIツールが効果的です。

導入前には、業務の棚卸を行い、自動化が可能な業務とその優先度を明確にし、それに応じたツールを選ぶことが重要です。また、複数のツールを比較し、費用対効果や拡張性も考慮しましょう。

操作の簡便さやサポート体制の重要性

自動化ツールは、導入後の運用がしやすいかどうかも大切なポイントです。

操作が複雑なツールは、現場の担当者にとって負担となり、ツールの効果が十分に発揮されない場合があります。直感的でわかりやすい操作性を持つツールを選ぶことで、導入がスムーズに進みます。また、導入後のサポート体制が充実しているツールは、問題が発生した際にすぐに解決できるため、ツールの継続利用がしやすくなります。

業務効率化を実現するRPAまとめ

今回はRPAで自動化できる業務について詳細な流れなどを含めてご紹介しました。

今までどんな業務が自動化できるか知っていても、いまいちイメージが付かないと思っていた方もいたと思います。RPAは「業務」で考えるのではなく、「操作」で考える必要があり、導入が成功する秘訣になります。

例に挙げた業務だけでなく、RPAはもっと様々な業務を自動化できるため、自社の業務はどうなのか分からないという場合や相談したい場合は、直接ベンダーに問い合わせ聞いてみることをおすすめします。初めての導入ではサポート体制が整っているベンダーを選ぶと良いでしょう。

また、どのRPAを選んでいいのか分からないということもあると思いますが、無料トライアルを用意しているツールもあるため、連携したいと思っているシステムと相性がいいか、RPA担当者が使いこなせるものか確認するために活用していきましょう。

業務自動化RPAツール「RoboTANGO」がおすすめ

「RoboTANGO(ロボタンゴ)」は、さまざまな業務を自動化できるRPAツールとして、多くの企業に利用されています。

その特徴は、直感的な操作性と短期間での利用が可能な点です。業務自動化に必要な操作を、プログラミング知識がなくても簡単に設定でき、さまざまな業界や業務に適応するため、特に中小企業から大企業まで幅広い導入実績があります。また、最短1ヶ月間からの利用が可能なため、繁忙期のみライセンスを増やすことも可能です。

初めてRPAを導入する企業でも、RoboTANGOでは無料トライアルが提供されており、トライアル中にRPAの作成フォローを実施しているため、実際に業務を自動化してその効果を体験することができます。気軽に試して、自社業務に最適かどうかを確認することができるため、導入前の不安を軽減し、効果的なRPA運用が可能です。