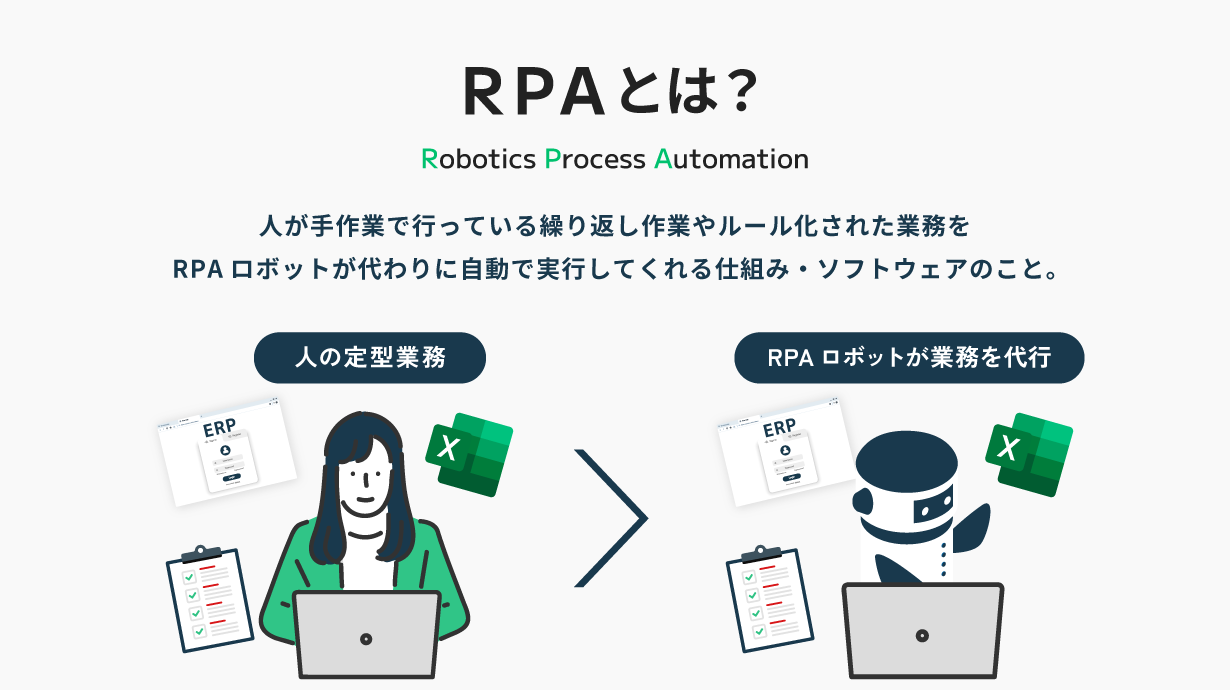

そもそもRPAとは

RPA(アールピーエー)とは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、人がパソコン上で行っている定型的な業務をソフトウェアロボットに自動で実行させる仕組みのことです。人が行っている作業を記憶し、RPAロボットが作業手順を真似て業務を処理します。

たとえば、Excelへのデータ入力や集計、Webサイトからの情報取得、社内システムへの転記作業、メールの送信といった「繰り返しの多い業務」や「ルールが決まっている作業」に効果を発揮します。

近年のRPAツールは、専門的なプログラミング知識がなくても使えるツールが多く、業務担当者自身がロボットを作成・運用できる点も特長です。

人の手で行う作業に比べて、正確かつ高速に処理できるため、業務の効率化や人的ミスの削減に大きな効果を発揮します。

働き方改革やDX推進、少子高齢化による人手不足が進む中で、RPAはバックオフィス業務の省力化や、生産性向上を目的とした手段として、多くの企業で導入が進んでいます。

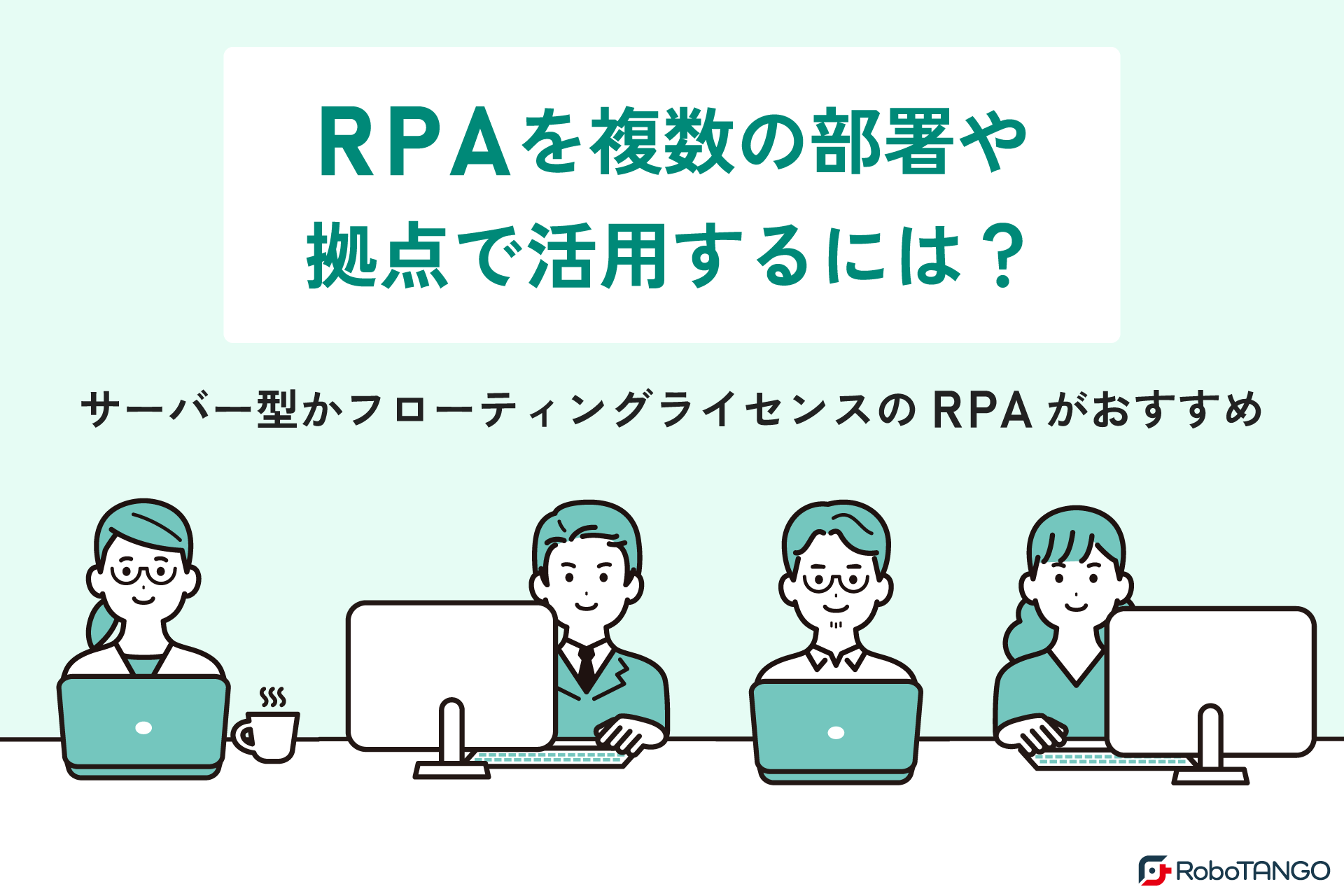

RPAを複数の人・場所で使う必要性とは

多くの企業のRPAの導入は、まず「スモールスタート」から始まります。たとえば、1つの部署や特定の業務を対象に小さく始めて、手作業が自動化されて●時間削減された、面倒な作業がなくなり楽になった、ミスが減ったといった“成功体験”を実感することが第一歩です。そういった成果を確認した後、「他の部署でも使えそうだ」「別の業務にも応用できるのでは?」となり、その後、RPAを“複数の環境で使う”段階となります。

具体的には、経理部門内の特定の業務を自動化した後に経理部門全体で使い、経理部門で成果が出たら、営業部門や総務部門でも同じように活用する。または、本社で導入したRPAを全国の支店や拠点にも広げる。といったケースが挙げられます。

RPAを複数の部署・拠点・PCで展開することで、会社全体の業務効率化や標準化が一気に進み、導入コストに対する効果(費用対効果)も高くなります。

このように、RPAは最初の成功体験をもとに、社内のさまざまな部門や拠点に展開されていくことで、より大きな効果を生み出します。

しかし、部署や拠点、利用者が増えるにつれて、「どうすれば複数の場所・人で効率的にRPAを使い回せるか」という課題も出てきます。

RPAをより多くの人が、より柔軟に活用できる環境を整えることが、次のステップでは重要になります。そこで次に、複数の部署・拠点・PCでRPAを活用するために有効な2つの運用方法をご紹介します。

複数で使いたい場合の2つの主な選択肢

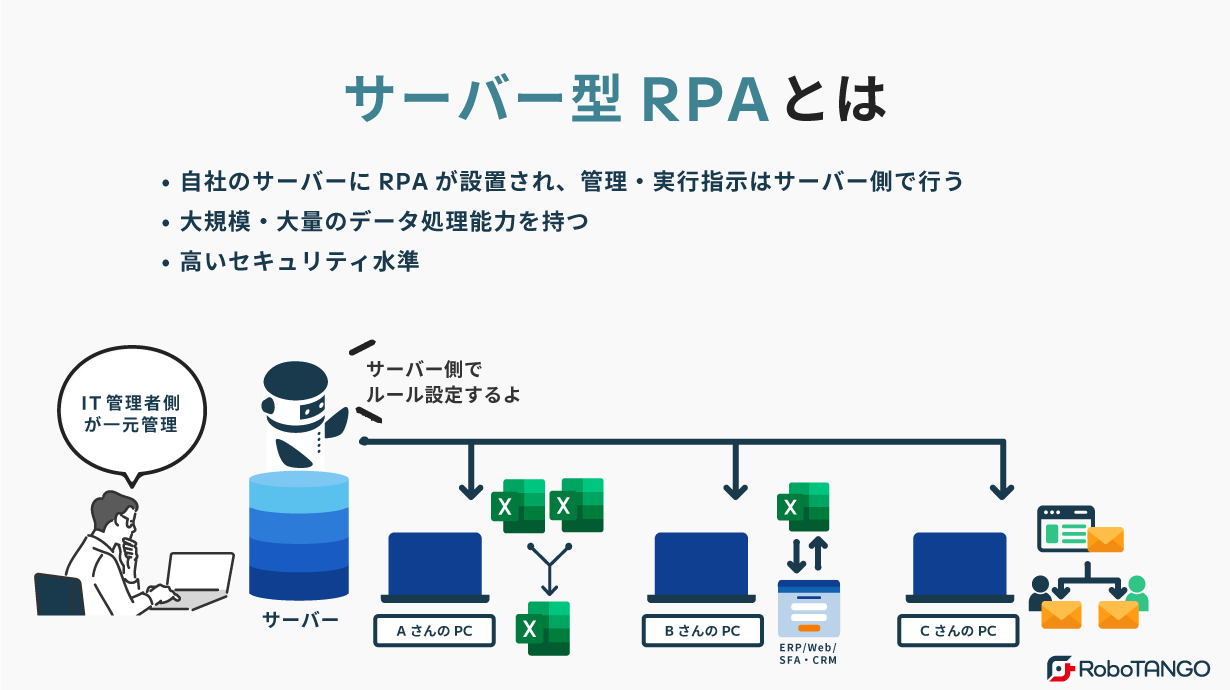

1.サーバー型RPA:中央管理による横断的な業務自動化

サーバー型RPAとは、RPAソフトを社内のサーバーに設置し、そこから複数のユーザーや拠点で共通のロボットを利用する運用になります。

サーバー型RPAは、ロボットの管理や実行スケジュールを一か所に集中させることができ、さらに業務の進捗や自動化状況を中央で把握できるため、運用が非常にスムーズになります。 たとえば、夜間に定時処理をまとめて行ったり、複数拠点に対して同じ業務シナリオを自動実行させたりといったことも可能です。

そのため、サーバー型RPAはスモールスタートではなく、情報システム部門や業務統括部署が主導し、最初から複数部署・拠点での活用を視野に入れた“全社展開・全社利用”に適しています。

社内に専門部門があり、標準化・集中管理を重視したい企業や、一定規模以上のRPA活用を想定している場合には、サーバー型RPAが良いでしょう。

2.フローティングライセンス:柔軟なライセンス運用でコスト最適化

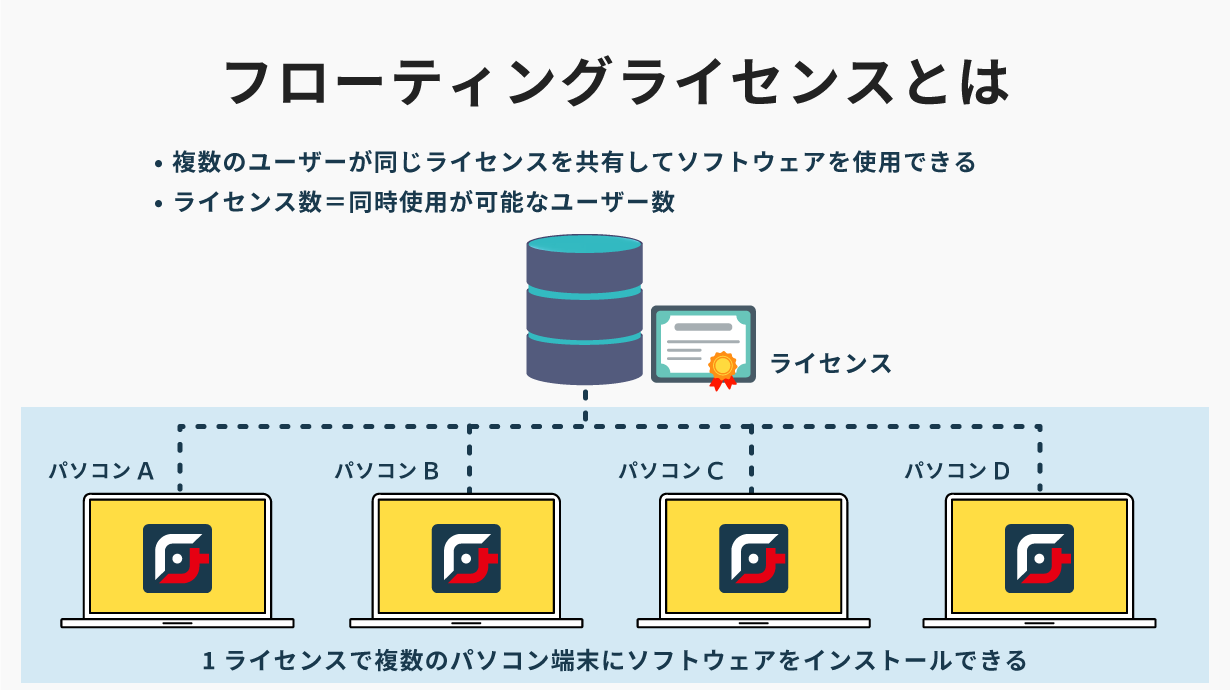

フローティングライセンスとは、複数のユーザーが同じライセンスを共有してソフトウェアを使用できるライセンス形式です。

「同時に使う人数分だけ契約し、必要なときに交代で利用する」という仕組みになっており、たとえば3人でRPAを交代で使う場合、3ライセンスではなく1ライセンスを共有して使うことも可能です。

フローティングライセンスを導入すれば、ライセンス費用を抑えながら、より多くの社員が柔軟にRPAを活用できるようになります。特に、在宅勤務やシフト制など人の入れ替わりがある職場や、導入初期で使用頻度がまだ限られている段階では、フローティングライセンスのRPAツールを選ぶことが、コスト面でも現実的な選択肢と言えます。

フローティングライセンスは、デスクトップ型RPAで広く採用されているライセンス形態でもあり、現場部門でも扱いやすい仕組みです。

複数のPC・部署・拠点で使う場合の自社に合ったRPAの選び方

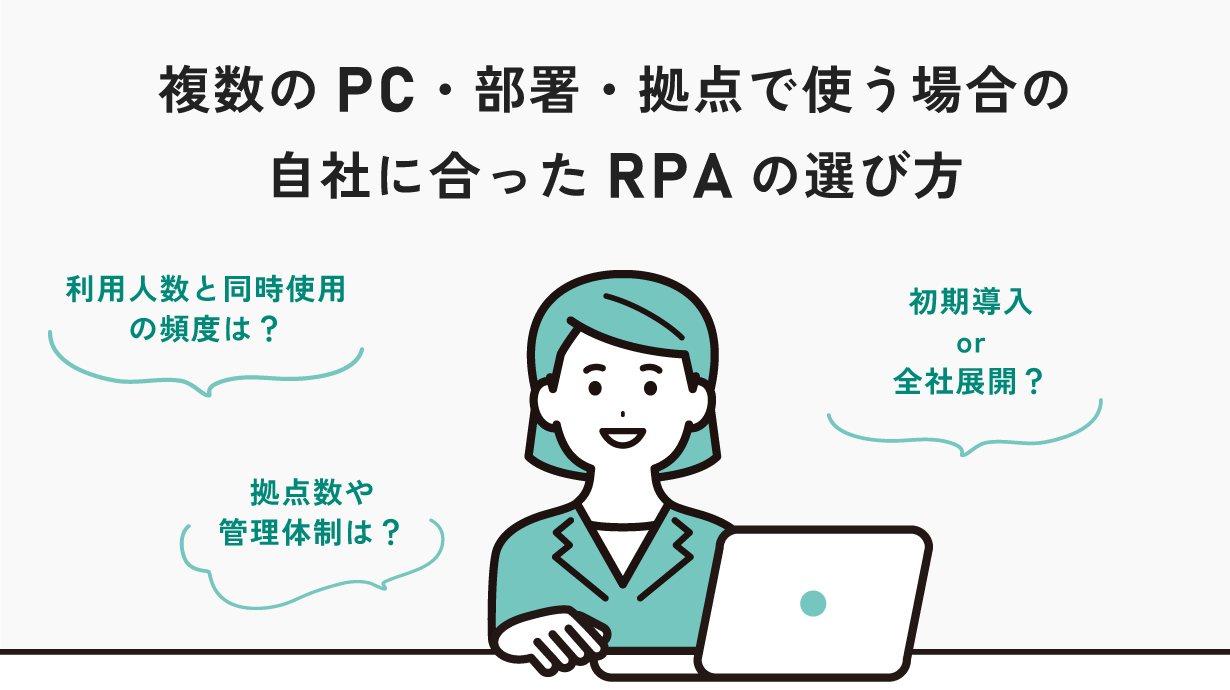

サーバー型とフローティングライセンスには、それぞれ向いている使い方があります。どちらが自社に適しているかを判断するには、以下のような観点を整理するのがおすすめです。

1.利用人数と同時使用の頻度

まず考えたいのは、「何人がRPAを使うか」と「同時に使うことが多いかどうか」です。

同時に複数人がRPAを操作する機会が多い場合は、それぞれが安定して使えるよう、サーバー型や複数ライセンスが必要になります。

同時実行の使用頻度はそれほど高くないが、複数人が交代で使いたいという場合は、コストを抑えられるフローティングライセンスが適しています。

2.拠点数や管理体制の広がり

RPAを活用したい拠点や部署の数が多い場合は、一元的な管理ができるかどうかも大切な視点です。

全国に多くの拠点があり、ロボットの実行や管理を本部で統括・運用したいという場合は、サーバー型RPAが向いています。1カ所のサーバーから全拠点に同じロボットを配信・実行できるため、運用管理が効率的です。

一方、一部の部門や担当者だけが使用したい場合や、RPAの作成や管理を各自が行う場合では、サーバー型RPAよりもフローティングライセンスの方がシンプルで導入しやすいです。

3.導入のフェーズ(初期導入 or 全社展開)

どちらの方式を選ぶかは、今が「スモールスタート」の段階か、それとも「全社展開フェーズ」に入っているかというタイミングにも左右されます。

まだ一部の部署で試験的に使い始めたばかりであれば、フローティングライセンスを利用して、必要最小限のライセンスで様子を見る運用が現実的です。

逆に、最初から情報システム部門が主導し、全社展開を見据えて導入する場合には、サーバー型RPAの方が統制・拡張性に優れています。

サーバー型RPAとフローティングライセンスの比較の目安

| 検討軸 | サーバー型RPAが 向いているケース |

フローティングライセンスが 向いているケース |

|---|---|---|

| 同時使用人数 | 多い | 少ない(交代制) |

| 拠点数・部署数 | 多い・全社導入 | 少数・部門運用 |

| 運用体制 | 一元管理したい | 分散的に使いたい |

| 導入フェーズ | 初期段階から 全社展開を想定 |

スモールスタートで 様子を見たい |

人数・拠点・利用頻度・導入フェーズなどの視点をもとに、自社の状況と照らし合わせながら選びましょう。どちらか一方が常に正解というわけではなく、自社にとって“無理なく使い続けられる運用方法”を選ぶことが重要です。

サーバー型RPAとフローティングライセンスのメリット

RPAを複数の部署や拠点、複数の利用者で活用していくためには、使い方や運用方法にも工夫が必要です。本章では「サーバー型RPA」と「フローティングライセンス」について、それぞれのメリットをわかりやすく紹介します。

サーバー型RPAのメリットとは

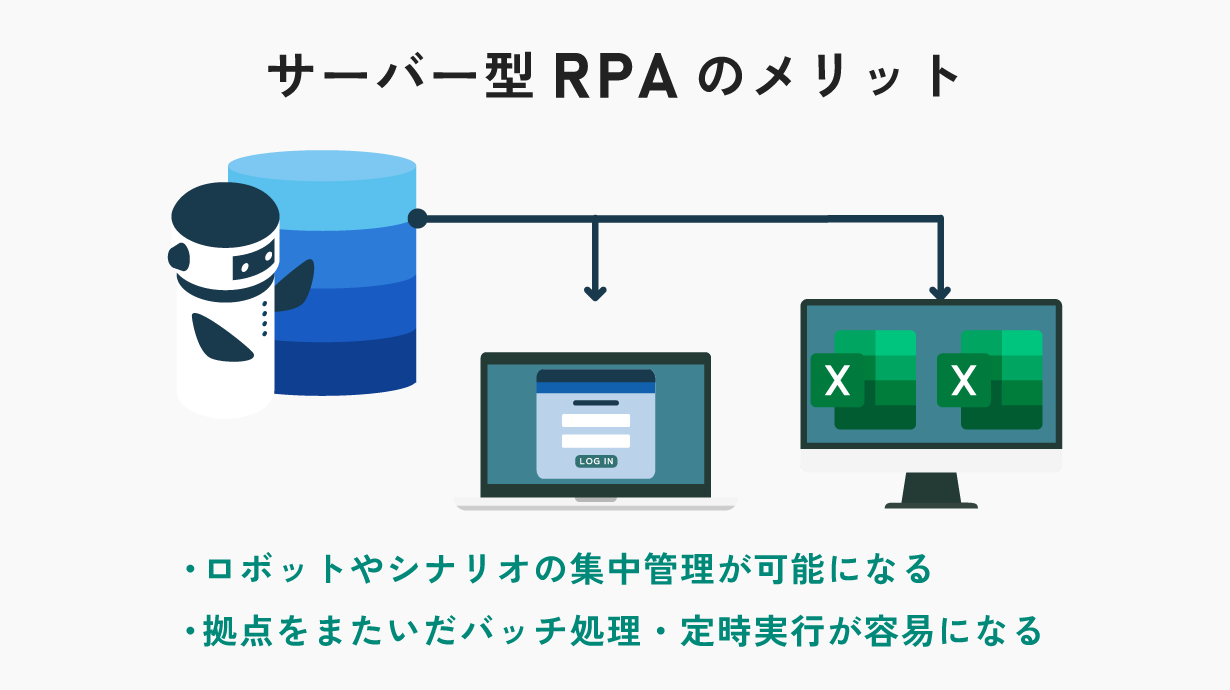

ロボットやシナリオの集中管理が可能になる

サーバー型RPAでは、ロボット(自動化された処理)やそのシナリオ(手順書のようなもの)を社内のサーバーにまとめて管理することができます。

これにより、部署ごとに個別でRPAを管理する必要がなくなり、誰がどのロボットを使っているのか、最新のシナリオはどれかといった情報を一元的に把握することが可能になります。

全社的にルールを統一して使いたい場合や、情報システム部門が中心になって管理したい企業にとっては大きなメリットです。

拠点をまたいだバッチ処理・定時実行が容易になる

サーバーにRPAを設置することで、夜間や休日などに自動でロボットを動かす「バッチ処理」や「定時実行」ができるようになります。

また、本社から全国の支店に向けて一括で同じロボットを動かすといった運用も可能です。

たとえば、毎朝決まった時間に在庫情報を集計してメールで送信する、といった定型業務を各拠点で一律に処理する仕組みを整えることができます。

フローティングライセンスのメリットとは

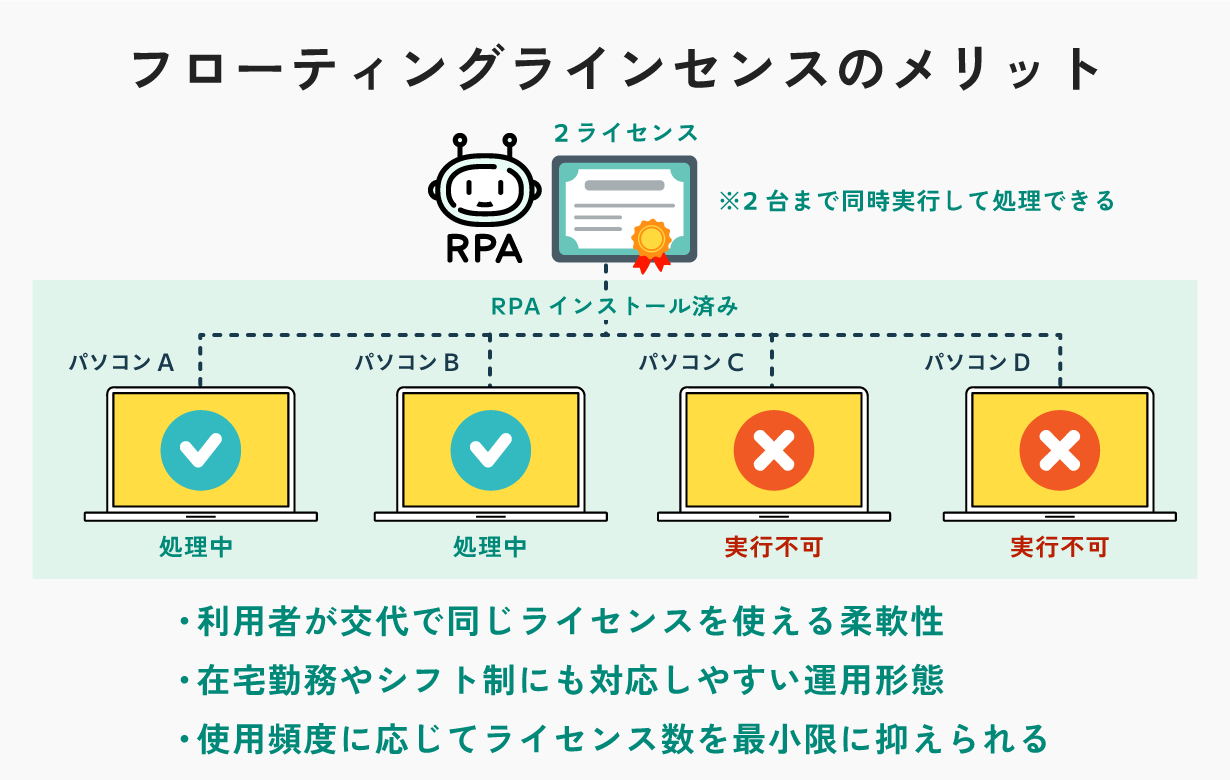

利用者が交代で同じライセンスを使える柔軟性

フローティングライセンスは、複数のユーザーが同じライセンスを共有してソフトウェアを使用できるライセンス形式ですので、同時に使う人数分だけライセンスを契約し、必要なときに順番に使うことが可能です。

たとえば、1ライセンスあたり5台までインストールできるRPAツールの場合、5台のパソコンにあらかじめインストールしておいて、同時に使うのは1台だけといった運用が可能です。そのため、使用時間が重ならないのであれば、ライセンス数を減らしつつ、多くの人がRPAを活用できる柔軟な運用が実現できます。

このように、フローティングライセンスは「ライセンス数を最小限に抑えながら、最大限の効果を引き出す」ための、運用の自由度が高い仕組みです。特に、社内で多くの人がRPAに関わる環境や、複数部門で利用を広げたい場合に非常に適しています。

在宅勤務やシフト制にも対応しやすい運用形態

在宅勤務や時差出勤、シフト制勤務のように、人によって使う時間帯がバラバラな職場では、フローティングライセンスが特に便利です。たとえば、社内のPCに1台、在宅勤務用のノートPCにもう1台インストールしておき、在宅勤務者が自宅からRPAを利用するというような運用も可能です。

誰かが使い終わった後に別の人が利用できるため、場所や時間を問わず必要な人が必要なときにRPAを使える環境をつくることができます。

使用頻度に応じてライセンス数を最小限に抑えられる

RPAを導入して間もない企業では、「まだ一部の人しか使わない」「毎日は使わない」といったケースも少なくありません。

そのような場合に個別のノードロックライセンスを人数分用意するのは非効率です。

フローティングライセンスを使えば、利用頻度に合わせて必要最小限のライセンス数で済むため、導入コストを抑えることができます。

複数の部署や拠点でRPA活用が進まない原因とその対応策

RPAを導入しても、社内での展開が思うように進まないことは珍しくありません。部署や拠点をまたいで活用していくためには、技術面だけでなく、情報共有や意識のギャップといった「社内の壁」を乗り越える工夫が必要です。本章ではその原因と具体的な対応策を整理します。

原因1:社内にRPA導入の情報が浸透していない

RPAを導入しても、その存在や活用内容が社内で十分に知られていなければ、他部署に広がることはありません。特に、導入を担当した部署だけで情報をとどめてしまうと、「そんなツールが入っているなんて知らなかった」という状態になり、活用のきっかけすら生まれなくなります。

全社展開を見据えるには、まず社内全体に「RPAを導入した」という事実が知られていることが前提です。導入の周知が不十分な状態では、拠点間の連携や活用のヒントが生まれにくくなり、展開が止まってしまいます。

対応策:導入ロボット一覧や実績を可視化して共有する

まずはRPAの導入事例をわかりやすくまとめ、社内に共有することから始めましょう。

「どの部署でどのような業務を自動化したのか」「どんなロボットがあるのか」を、一覧化して社内ポータルなどで公開することがおすすめです。

また、RPA活用の紹介資料やデモ動画なども活用すれば、関心のない部署にも具体的なイメージが伝わりやすくなります。RPAの存在を“見える形”で社内に広めることで、活用のきっかけを増やせます。

原因2:成果が見えず、他部署に関心を持たれない

RPAを導入して業務を自動化しても、その効果が社内に伝わっていなければ、他部署にとっては「導入しても本当に効果があるのか分からない」という印象を与えてしまいます。

特に数字での効果(工数削減時間やミス削減率など)が不明確な場合、「あまり役に立たないのでは?」と誤解される恐れもあります。

他部署が「うちでも導入したい」と思えるようにするためには、成果の“見える化”と社内へのアピールが重要です。

対応策:定量・定性での効果測定と報告の仕組みをつくる

RPAを導入したら、「どの業務が、どれくらい効率化されたのか」を定量的に記録しましょう。たとえば、「作業時間が月30時間削減」「ミスがゼロに」といった成果を数値で示すことで、説得力が生まれます。

さらに、「作業が楽になった」「従業員のストレスが減った」などの担当者の声といった定性的な効果も含めてレポートにまとめ、社内へ発信していくことが大切です。

ビフォーアフターを図解や実際の画面付きで紹介すれば、他部署の理解も一層深まります。

原因3:利用者・導入部門が限定されすぎている

RPAが一部の部署や限られた担当者だけで運用されていると、活用の幅が広がりません。特に、ライセンス数が最低限しかなく、別部署では使いたくても使えないという状況では、展開は止まってしまいます。

また、RPAの操作やロボット作成が一部の人だけに依存していると、その人が異動や退職した場合にRPA自体が止まってしまうというリスクもあります。

対応策:ライセンス再検討とRPA推進担当の育成

まずは、利用できるライセンス形態を見直し、複数部署でも柔軟に利用できる「フローティングライセンス」などを検討することが効果的です。ライセンスの拡充により、他部署でも導入・試行しやすくなります。

また、各部署にRPA担当者や推進役を設け、基本操作やロボット作成のナレッジを共有できる体制を整えることも重要です。推進担当同士が連携しながら、社内全体でノウハウを高めていける仕組みをつくることで、継続的な活用が可能になります。

必要に応じて、業務内容に応じて複数のRPAツールを併用することで、自動化対象を広げていくのも選択肢のひとつです。

原因4:RPAに対する認識の違いがある

RPAは「業務の自動化によって生産性を高めるツール」であるにもかかわらず、現場では「自分の仕事がなくなるのでは」「人員削減の前触れではないか」といったネガティブなイメージを持たれることがあります。

このような誤解があると、他部署への展開に抵抗感が生まれ、RPAの活用が進みにくくなります。

また、マネジメント層と現場の認識にギャップがある場合も、導入の意図が正しく伝わらず、「導入=負担が増える」と受け取られることもあります。

対応策:RPAは“人を補助するツール”であることを丁寧に伝える

まずは、RPAが“人の仕事を奪うもの”ではなく、“人の手間を減らすためのサポートツールまたはパートナーである”ということを、社内に丁寧に説明することが大切です。

たとえば「単純作業はロボットに任せて、人は確認や判断など、より付加価値の高い業務に集中できる」という具体的な業務分担のイメージを示すと、安心感が生まれます。

また、すでにRPAを導入した部署で「業務が楽になった」「手が空いて企画に時間が使えるようになった」といったポジティブな声を共有することで、誤解を解き、社内での信頼感も高まります。

RPAは“削減のためのツール”ではなく、“能力を引き出すためのツール”であるという認識を社内全体に定着させていくことが、横展開を成功させるうえで重要です。

複数拠点・部署をまたいだRPA活用を成功させるためのポイント

複数の部署や拠点でRPAを活用していくためには、「シナリオの標準化」「社内の推進体制の整備」「ナレッジやサポートの共有」という3つの観点を意識して運用を設計することで、社内展開をスムーズに進めることができます。

RPAシナリオの標準化・テンプレート化

RPAで自動化する処理(シナリオ)は、部署ごとに作るのではなく、共通化できる業務については標準テンプレート化しておくことが重要です。

たとえば「請求書のPDFを保存してファイル名を付ける」「システムからCSVをダウンロードして所定のフォルダに格納する」といった処理は、どの部署でも似たような流れになることが多くあります。

こうした業務のシナリオをテンプレート化し、「この業務を自動化したいときは、このロボットを参考にしてください」とガイドできるようにしておくことで、再開発の手間を減らし、全体の開発効率も上がります。

社内に推進役を配置する

RPAを継続的に活用していくためには、各部署に“推進担当”のような役割を担う人を配置することが大切です。

RPAは、最初の導入だけで終わらず、その後のメンテナンスや改善が欠かせません。推進役がいれば、困ったときにすぐ相談できる体制を社内に作ることができ、利用のハードルも下がります。

また、RPAに前向きな社員を推進役にすることで、自部署での展開も自然と広がりやすくなり、他部署への横展開のきっかけにもなります。

全社で共有できるナレッジとサポート体制の整備

複数部署・拠点でRPAを活用するには、情報やノウハウを一部の人だけで抱え込まないことが大前提です。

よくある課題やエラーへの対応方法、便利な使い方などをナレッジとしてまとめ、社内ポータルや共有フォルダなどで誰でもアクセスできるようにする仕組みが必要です。

さらに、質問や相談を受け付けるサポート体制(問い合わせ窓口や定期ミーティングなど)を整えておくことで、初めてRPAを使う部署でも安心して導入を進めることができます。

まとめ:複数環境でRPAを活用するなら構成と運用体制が重要

RPAは、最初のスモールスタートから始まり、複数の部署や拠点に展開されていくことで、会社全体の業務効率化や標準化につながるツールです。

しかし、導入が広がるほどに「誰が使うのか」「どこで管理するのか」「どうライセンスを運用するのか」といった仕組みの設計が重要になります。

そのため、複数人・複数拠点で使うことを前提とした構成(サーバー型やフローティングライセンス)や、社内の推進体制・ナレッジ共有の仕組みを整えることが、RPA活用を成功に導く重要なポイントとなります。

たとえば、全国に拠点があり、ロボットやスケジュールを一元的に管理したい企業には「サーバー型RPA」が向いています。夜間や休日の自動処理、複数拠点への同時展開など、統制を重視した運用に適しています。

一方で、特定の部署内や一部の部署間で利用し、同時利用者は多くないが複数人で順番に使いたい企業には「フローティングライセンス型RPA」が最適です。ライセンスを共有しながらコストを抑えて活用できるため、導入初期や現場主導の運用にも柔軟に対応できます。

このように、自社の働き方や導入フェーズに応じて、“どのように使いたいか”に合わせた仕組みを選ぶことが、複数環境でRPAを活用する上で重要になります。

フローティングライセンスのRPAツールなら「RoboTANGO」がおすすめ

複数のユーザーが使えるフローティングライセンスに対応したRPAツールなら、「RoboTANGO(ロボタンゴ)」がおすすめです。

RoboTANGOは、1ライセンスを複数人で柔軟に共有できるフローティング型を採用しており、コストを抑えながら社内での利用範囲を広げることができます。

また、画面操作をそのまま記録してロボットを作成できるわかりやすい録画機能がついているため、RPA初心者でも使いやすく、現場主導での活用にも向いています。

「これからRPAを社内で広げていきたい」「ライセンスの使い方を柔軟にしたい」「中小企業の実務担当者同士で使いやすいツールが良い」という企業にとって、RoboTANGOは最適なツールです。