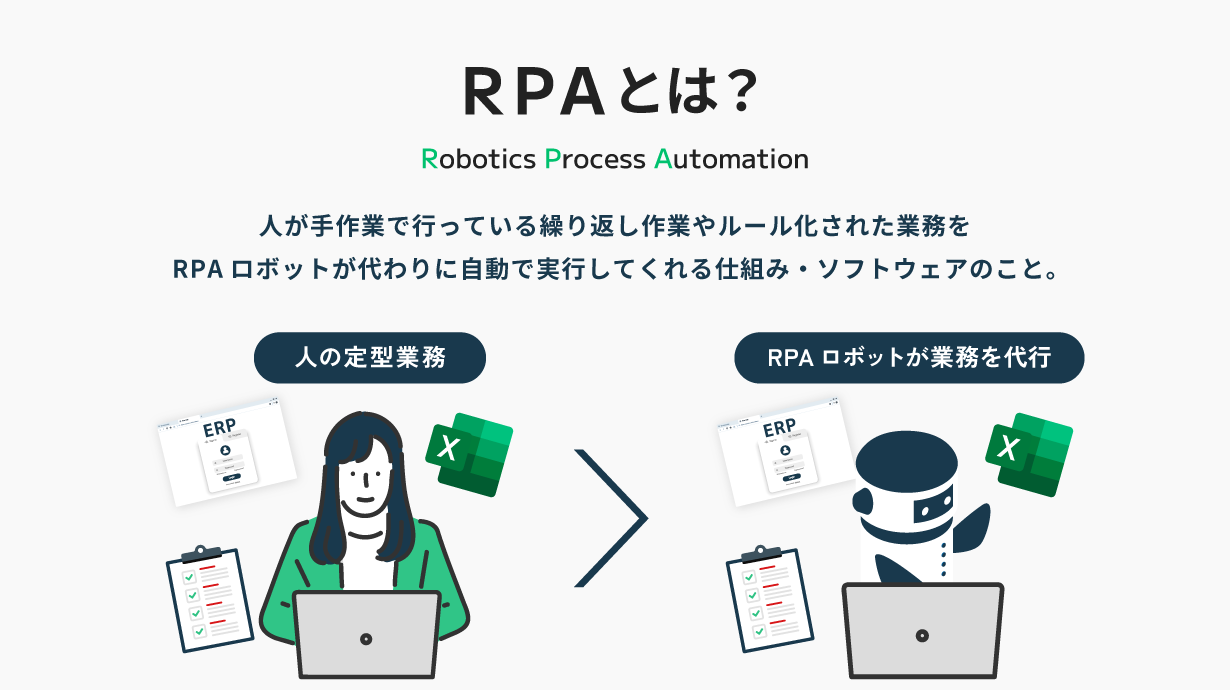

そもそもRPAとは?

RPA(アールピーエー)とは「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、人がパソコン上で行っている繰り返し作業や定型的な業務をソフトウェアロボットが自動化する技術・仕組みのことを指します。

RPAを活用することで、データ入力や帳票作成、データのダウンロードや集計業務などの手間がかかる作業を正確かつ効率的に処理できます。

RPAは特別なプログラミングスキルが不要で、比較的簡単に操作できるものが多いため、導入のハードルが低いのが特徴です。また、人が行う様に、RPAロボットが作業の操作手順を覚えて作業を自動化するツールのため、現在利用しているシステムやアプリケーションの設定を変える必要もありません。

人の手作業を軽減し、ミスを減らしながら業務効率を向上させるため、多くの企業がバックオフィスや経理、総務、人事、営業事務などの部門で利用されています。

RPAを人事部に導入すべき理由とメリット

RPAを人事部で導入することで、主に「業務の効率化と生産性向上」「人件費・残業時間の削減」「人的ミス削減による正確性の向上」の3つのメリットが挙げられます。

以下に詳しく解説します。

業務の効率化と生産性向上

人事部がRPAを活用するメリットは様々な事務業務を効率化できることにあります。採用や労務だけでなく、総務・経理もカバーする人事にとって、RPAは効果的なツールです。8割が事務作業といわれる人事にとって、RPAは重要な業務効率化ツールなのです。

また、人事関連には領域ごとにRPAがあり、人事担当者は用途に応じて使い分けられます。たとえば採用領域ではRPMと呼ばれ、主に応募者対応を自動化し、負担を軽減します。

人事部門は、これまで時間を取られていたルーチンワークから解放され、より戦略的な人材育成や組織開発など、付加価値の高い業務に集中できます。

人件費・残業時間の削減

RPAとはRobotic Process Automationの略であり、Automationとあるように自動化できる業務を自動化し、改善するものです。業務を自動化することで、従業員が長時間労働を強いられる状況を改善できます。

RPAの効果は人事の残業の削減時間を計測すれば一目瞭然ですし、人事領域で活用することで人材不足・人手不足の解決につながります。

効果が定量的に計れる点が人事部でRPAを活用する魅力です。

人的ミス削減による正確性の向上

RPAを活用することで、手作業による入力ミスや計算ミスが減少し、正確なデータ処理が可能になります。

手作業での業務は、人的ミスのリスクが常につきまといます。RPAは一度設定すれば、同じ手順を正確に繰り返すことができるため、データ入力ミスや計算間違いなどの人的ミスを大幅に減少させます。

特に給与計算や勤怠データの計算、採用時における個人情報の入力など、正確性が求められる業務での信頼性向上が期待できます。

人事業務においてRPAができること・できないこと

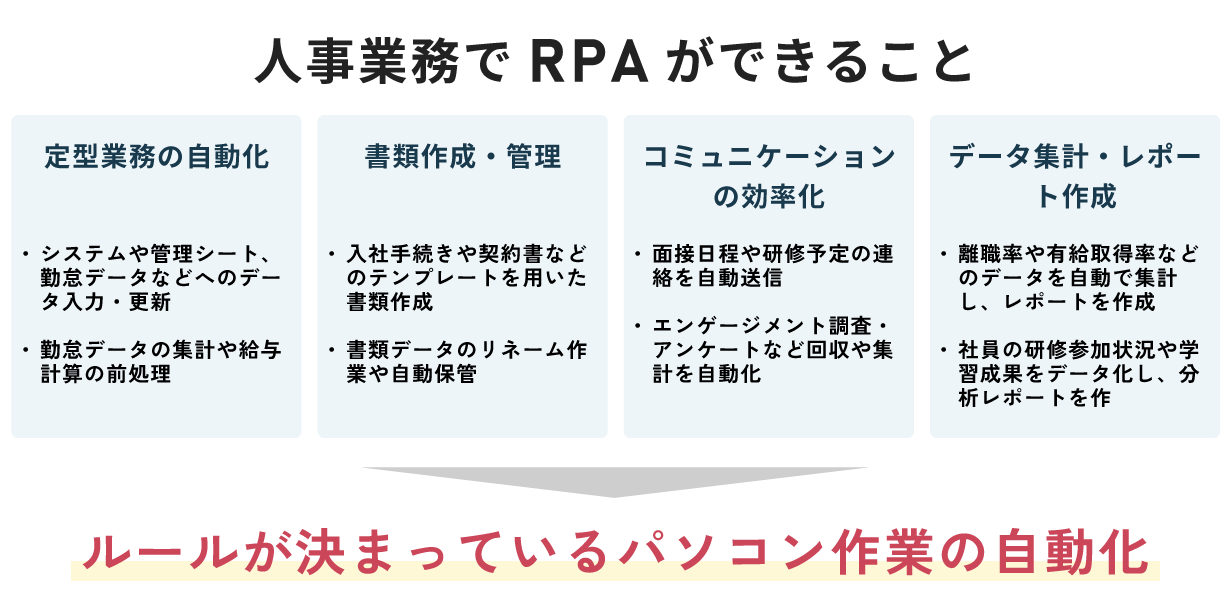

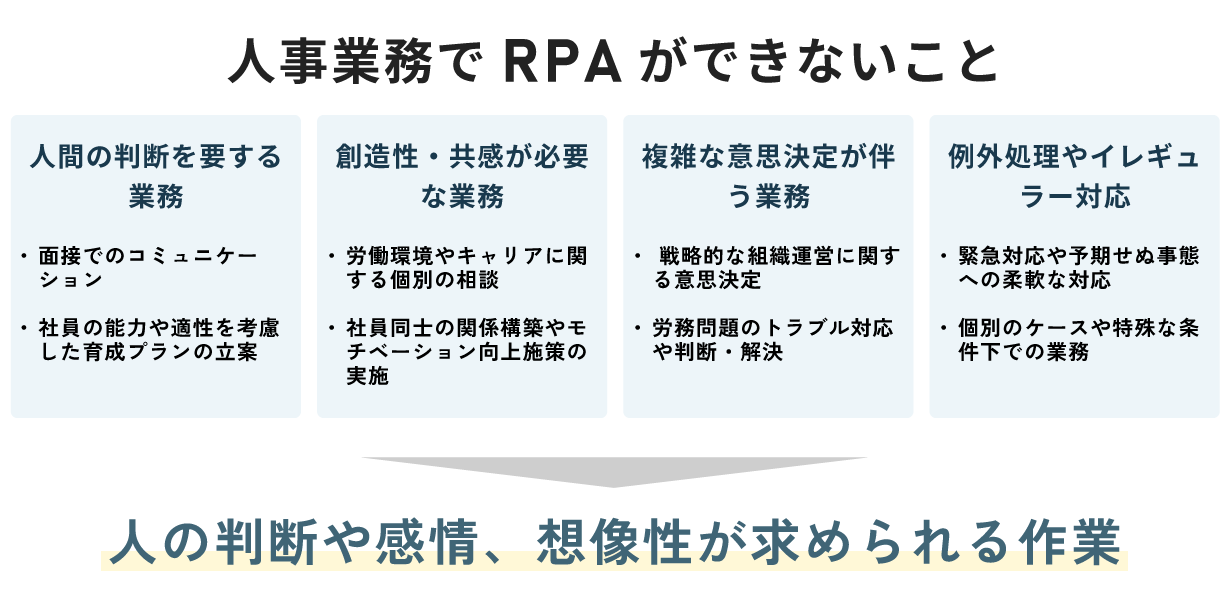

RPAは、人事業務における定型的でルールが明確なタスクを自動化し、業務効率を向上させることができるツールですが、一方で、人間の判断や感情、創造性が求められる業務については対応が難しく、これらは引き続き人事担当者が担う必要があります。

RPAでできること

人事部門は、会社の「ヒト」に関わる様々な人事情報を一括して取りまとめる間接部門として、多くの業務を抱えています。RPAは業務を効率化し、負担軽減・人員削減を可能にするツールであり、人事領域とは相性が良いと言えるでしょう。

具体的には、社員情報や勤怠データの入力・更新、給与計算の前処理、入社手続きや契約書などの書類作成、通知やリマインダーの自動送信、人事データの集計・レポート作成などの業務を自動化することが可能です。

人事部門がRPAを活用することで、これらの業務を効率化・自動化し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

RPAでできないこと

一方で、RPAは人間の判断や創造性、共感が求められる業務には対応できません。例えば、採用面接や社員の相談対応、人材育成計画の策定、組織再編の意思決定などは自動化が困難です。また、突発的な事案への対応や個別ケースの処理など、例外的な業務もRPAの範囲外です。これらの業務は引き続き、人事担当者が行う必要があります。

人事部門でRPAの導入を検討する際には、RPAができることとできないことを事前に理解しておくことが重要です。これにより、認識の違いや期待とのズレを防ぎ、導入後のトラブルを回避できます。

人事部門で自動化できる業務は?RPA活用方法・事例11選

人事部門における業務には、数多くの定型業務が存在しており、自動化することが可能です。本章では自動化できる人事業務を11選ご紹介いたします。

1.採用における応募者の合否判定

採用業務で、新しい応募者が管理画面に登録されたり、メールで履歴書が送られてきたりするたびに、目視で応募者の情報を1件1件確認し、合否を判定していくのは時間と労力がかかります。

RPAを活用すれば、年齢や保有スキル・資格など特定の条件に基づいて応募者を自動的に評価し、条件を満たす応募者のみを「合格」と判定し、それ以外の応募者は「保留」や「不合格」と自動で分類します。

または、生成AIを活用することで、設定したプロンプトに沿ってAIが応募者の情報を分析し、より高度な合否判定を出すことも可能になります。

その後、応募者の判定結果をRPAが自動的に採用担当者に通知することで、迅速な対応が可能となり、採用プロセス全体の効率化が期待できます。

採用の合否の自動化によって、優秀な人材を見逃すことなく、効果的な採用活動が実現します。

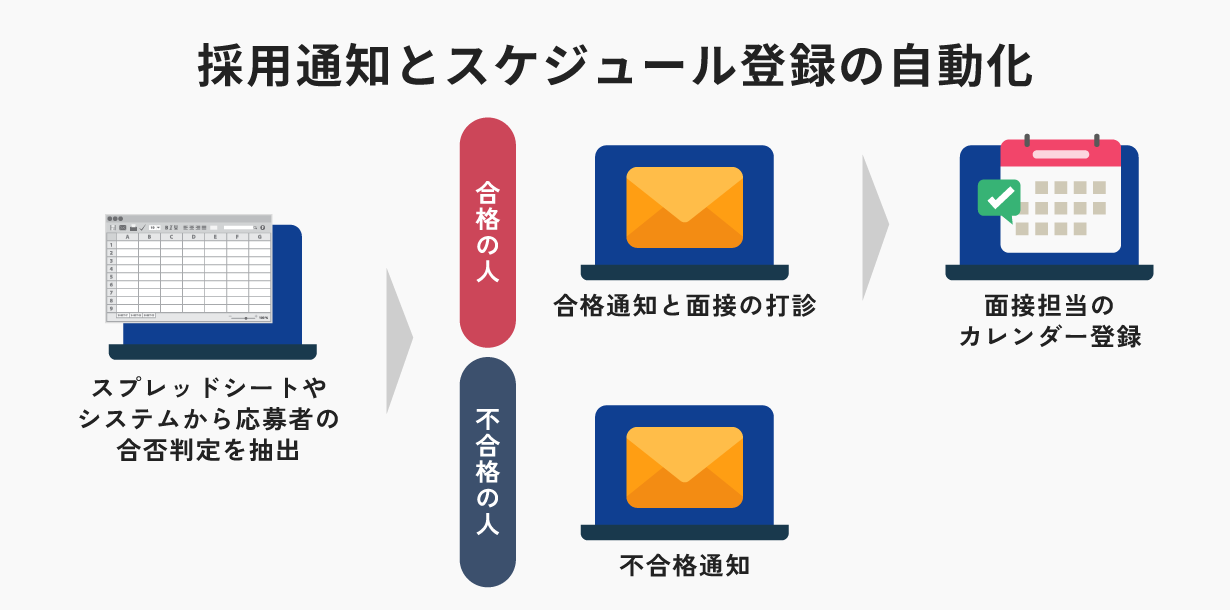

2.採用通知の簡略化とスケジュール登録

手作業での採用通知や面接スケジュールの調整は、時間と労力がかかり、ミスや連絡漏れが発生しやすいという課題があります。

RPAを活用することで、合否判定結果に基づいて面接案内や結果通知を自動で作成・送信することが可能です。

合格の場合は、面接官や応募者の空き時間を自動で確認して最適な日時を設定することもできます。さらに、面接予定を関係者のカレンダーに自動登録し、リマインダーを送信することで、スケジュール管理をより効率化できます。

採用通知と面接のスケジュール登録を自動化することにより、連絡漏れや調整ミスを防ぎ、採用全体の効率化と応募者満足度の向上が期待できます。

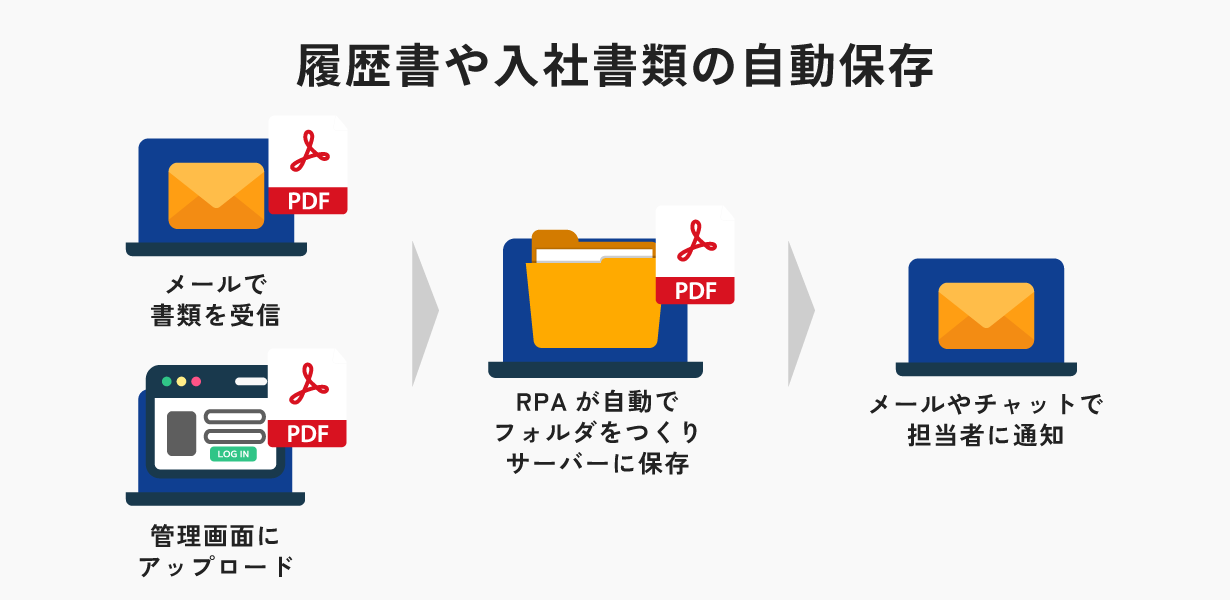

3.履歴書や入社書類の自動保存

履歴書や入社書類を手動で管理すると、紛失や誤分類のリスクがあり、必要な書類を探すのに時間がかかる課題があります。

RPAを導入することで、応募者からの書類を自動で収集し、ファイルサーバーやオンラインストレージに応募者ごとのフォルダを自動で作成して保存することができます。また、保存後に採用担当にデータの保管場所を通知するとより効率化できます。

RPAで必要な書類を自動で保存させることにより、書類管理の効率化が図れ、必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。

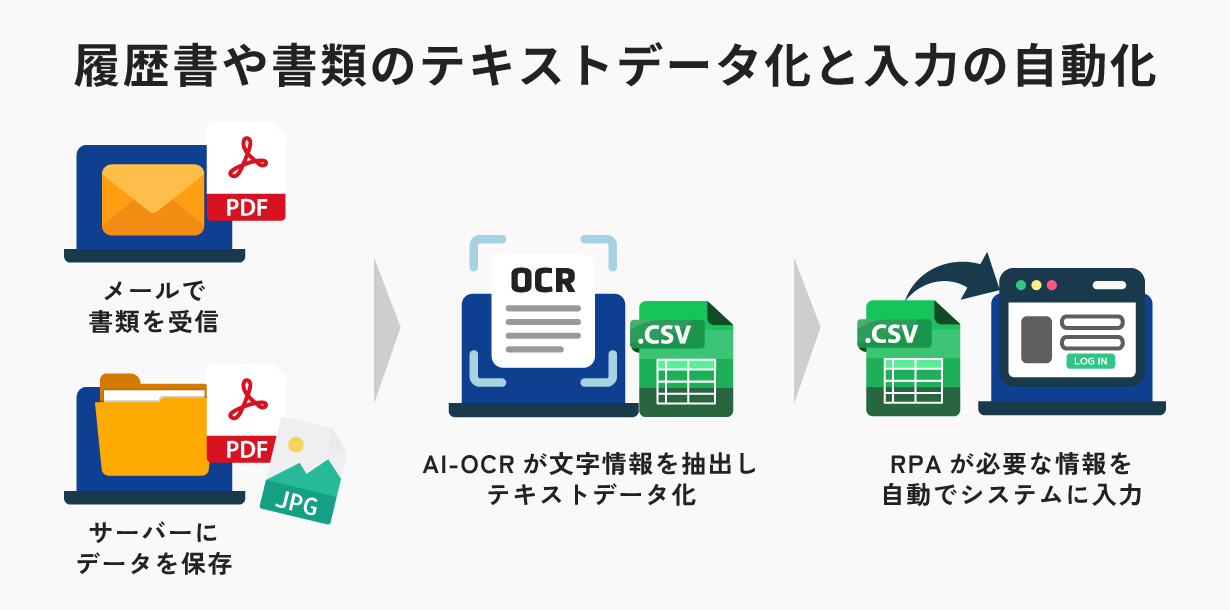

4.履歴書や書類のテキストデータ化と入力の自動化

履歴書や各種書類の内容を手入力する場合、時間がかかり、入力ミスが生じやすいという課題があります。

RPAとAI-OCR技術を組み合わせることで、書類をスキャンした後、AI-OCRが自動的にテキストデータに変換し、RPAが人事管理ソフトや人事労務管理システム、給与計算システムなどの特定のシステムに必要な情報を自動で入力します。これによって、一連の作業工数を削減でき、データ入力の効率化と正確性の向上が実現します。

書類データの入力作業を自動化することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの信頼性を高めることが可能です。

5.定型レポートの作成

データの収集や集計を手動で行うと、レポ―トや月次報告書の作成に手間や時間がかかったり、集計ミスが発生したりする可能性があります。

RPAを活用することで、各種システムから必要なデータを自動で取得し、定型フォーマットに基づいてレポートを自動生成できます。

これにより、最新の情報を迅速かつ正確に共有でき、意思決定のスピードアップにつながります。

6.必要書類の作成

人事関連で必要な書類を一つひとつ手作業で作成すると、時間がかかり、記載ミスや漏れが生じる課題があります。

RPAを導入することで、指定されたフォルダからテンプレートをダウンロードし、社員情報や条件を自動的に反映した必要書類を迅速に作成できます。

書類作成を自動化することで、雇用契約書や労働条件通知書、採用通知書などの書類作成の効率化と正確性が向上します。

人事における書類作成を自動化することにより、人事担当者の負担を軽減し、法令遵守と情報提供のスピードアップが期待できます。

7.人事通達及び必要処理を関連部署に自動で通知

手作業での人事関連の通達や連絡は、配信漏れや遅延が発生しやすい業務でもあります。

RPAを活用することで、定型の通達文を自動生成し、関係者に一斉送信できます。

例えば、社内ポータルに人事通達が配信されたら、関連部署の責任者に別途通知することも可能です。

また、新入社員の準備に必要な申請や対応状況の追跡、未対応者へのリマインダー送信も自動化できるため、情報共有とフォローアップの効率化が図れます。

人事通達を自動化することで、連絡漏れや対応遅れを防ぎ、業務全体のスムーズな進行に貢献します。

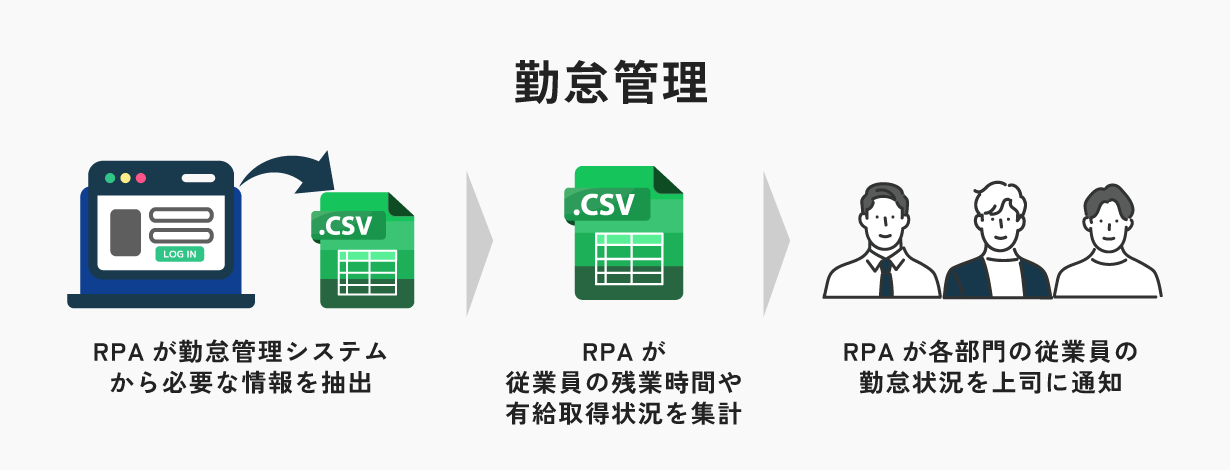

8.勤怠管理

勤怠データの集計や確認を手動で行うと、時間がかかり、計算ミスや入力漏れが生じる課題があります。

RPAを導入することで、勤怠システムからデータを自動収集・集計し、異常な残業時間や休暇未取得などの問題を自動検知できます。問題があれば、その従業員と上司に自動で通知することも可能です。

また、勤怠の入退勤や締め作業が漏れている従業員に一斉に通知を送ることができるため、人事担当者が個別に確認や対応依頼を送る必要がなくなり、精神的ストレスも軽減できます。

正確な勤怠データは給与計算にも自動で反映されるため、全体の業務効率が向上します。勤怠管理をRPAで自動化することにより、勤怠管理業務の効率化と精度向上が実現し、従業員の働き方の改善にもつながります。

9.給与計算・経費精算の支援

複雑な給与計算や経費精算を手動で行うと、ミスが生じやすく、処理に時間がかかる課題があります。

RPAを活用することで、勤怠データをもとに必要な情報を自動で給与システムに入力し、正確性の向上と作業工数の削減が図れます。これにより、給与計算のプロセスが効率化され、ヒューマンエラーのリスクが減少します。

経費精算においても、交通費精算などを自動で行えるため、申請から承認、支払いまでのプロセスをスムーズに進めることができます。

法令や税率の変更も自動で反映されるため、正確かつ迅速な処理が可能となります。

10.採用情報のシステム更新作業

複数の求人サイトや自社サイトへの情報更新を手動で行うと、時間がかかり、情報の不一致や更新の際の遅延や漏れが発生する課題があります。

RPAを導入することで、一度の入力で各サイトの情報を自動で更新し、掲載期間や更新タイミングも自動で管理することが可能です。

これにより、最新の採用情報をタイムリーに発信でき、採用活動の効果を高めることができます。

11. 従業員の入社・退社手続きの自動化

手作業での入社・退社手続きは、多くの書類作成やシステムへの登録、各種部門への連絡など、時間と労力がかかります。

RPAを導入することで、新入社員の情報を自動的に各システムに登録し、必要な書類を自動作成・配布することができます。また、関連部門(IT、総務、経理など)への通知や、必要な準備事項のリマインドも自動化できます。

退社時も同様に、必要な手続きを自動で進め、アカウントの削除や備品の回収などを効率的に行うことが可能です。

入社・退社手続きの流れを自動化することにより、入退社手続きの効率化と正確性の向上が図れ、人事担当者の負担軽減につながります。

上記の他にも、人事関連の申請や、労務管理、人材育成プログラムの考案、人材評価、各種発注業務、BCP(防災対策)関連業務なども自動化することが可能です。

人事系の定型業務をRPAで処理することで業務改善を図り、人材派遣などでまかなっていた人件費を軽減できます。使い方によっては、働き方改革をRPAで始めることも可能です。

次の章では人事部門・管理部門での活用事例について紹介します。

実際の管理部門業務での活用例

今回は人事が活用できるRPAツールの導入事例を紹介します。各企業がRPAを必要とした理由と共に、導入後のRPAツールが人事・管理部門でどのような役割を果たしたかを説明します。 人事部という通常少人数で会社全体・従業員全員の情報を管理する部署にとって、RPAは様々なかたちで機能します。各社の人事・管理部門でのRPAツール導入事例から、人事系RPAがどのような効果を発揮するのかを見ていきましょう。

導入事例①/不動産業界A社

従業員数が膨大で、こまごまとして業務に人事が手をとられていた。勤怠管理・社会保険関連の手続きをRPAで自動化。勤怠収集業務を50%軽減し、人事の負担を軽減するとともに年間1800万円の経費削減につながった。

導入事例②/税理士法人B社

様々な企業の給与計算業務を代行しているが、企業ごとに給与計算ルールが異なり、手入力で対応していたため時間がかかっていた。RPAを活用し始めることで、業務の効率化や人為的ミスの軽減を実現した。

導入事例③/通信業界C社

人事に限らず、バックオフィス系業務全般の業務量に課題を感じていた。RPAを活用し始めることによって、業務効率化を実現。人事領域を含むバックオフィス業務で35%の負担軽減を実現した。

RPAは企業の抱える人事課題を解決できるツールです。また、RPAツールが活用できるのは人事関連業務だけではありません。たとえば、直近では人事領域以外の事例として、2019年にFANUC社が製造業を支援するRPAツールをリリースし、人気を集めました。また、製造業のFactory Automationの分野で積極的に人工知能を活用しているABB 社もRPAツールの開発を進めています。 今後人事を含む各領域でRPAツールの開発・導入が進むでしょう。

人事部門でRPA導入を実際にどう進めるのがベスト?

RPAを人事領域で導入する場合、どう進めていけばいいのでしょうか。現場の実態に則した方法を紹介します。

Step1:人事部門で解決したい課題の特定

最適なRPAを選択するために、まず人事業務の課題を明確に特定することが重要です。

その際、業務プロセスの現状を詳細に把握するために、業務フローの可視化やチーム内へのヒアリングを行うと効果的です。フィードバックを集め、どの業務が最も負荷となっているかを分析すると、より的確な課題設定が可能になります。

RPAが軽減できる課題は業務量・残業時間・人手不足などにひもづくものですので、RPAが解決できない課題があった場合は、他のソリューション(業務プロセスの見直しや他のITツールの導入)も検討すると良いでしょう。

Step2:インターネット・セミナー・展示会での人事系RPA情報収集

人事業務における課題が特定できたら、RPAの情報収集です。

情報収集では、展示会をはじめ、RPAベンダーが主催するウェビナーに参加し、最新の事例やトレンドを学ぶことをお勧めします。手軽に情報収集するならツールのレビュー・比較サイトもおすすめです。また、同業他社の導入事例や成功・失敗ポイントを調査することで、具体的なイメージが掴みやすくなります。

機能や専門用語で理解できない部分があれば、RPAツールの開発元に問い合わせを行い、積極的に判断材料を集めていきます。RPAツールの比較表を作成し、自社のニーズに合致するか評価することも有益です。

Step3:人事系RPAで効率化する業務の選定

業務の選定では、自動化の効果が高く、かつリスクの低い業務から始めることが重要です。具体的には、定型的でルールが明確な業務や、単純作業、処理件数が多く時間を要する業務が適しています。いきなり複雑な業務を選ぶと、導入と運用が難航する可能性がありますので、パイロットプロジェクトとして小規模な業務から開始し、成功体験を積んでから徐々に広げていくことをお勧めします。

Step4:人事系RPAの無料トライアル

トライアルでは、現場の人事担当者が実際にRPAを操作してみて、使いやすさや自分たちで運用できるかを確認することが重要です。

自動化したい業務がRPAで実現可能か、またその効果がどれほど期待できるかを検証します。この段階で、操作性や機能性、運用面での課題を洗い出し、解決策を検討することで、導入後のスムーズな運用が期待できます。

特に、専門的なIT知識がなくても扱えるか、日常業務に支障なく組み込めるかを確認します。

推進リーダーだけでなく、実際に業務を担当するスタッフを巻き込み、現場の声を反映した評価を行うことが成功の鍵となります。必要に応じて、ベンダー企業のサポートを受けながらトライアルを進めると良いでしょう。

Step5:人事系RPAの導入

トライアルで人事業務においてRPAが使えるということがわかれば、いよいよ本導入となります。人事系RPAの製品版を使用するための契約・手続きを行うとともに、社内に対して人事領域にRPAを導入することを広報し、活用方法や成果などを共有していきます。

導入後は、定期的な効果測定や業務プロセスの見直しを行い、RPAの運用を最適化していくことが求められます。

人事をはじめとする管理部門が抱える課題を解決し、人事担当者の負担を軽減するRPAは現場にとって歓迎されるものです。RPAの選定と同じように社内への説明も丁寧に行い、人事系RPAをしっかりと活用していきたいものです。

「人事業務こそRPAを活用すべし」まとめ

人事業務は企業の成長と従業員の満足度向上に欠かせない重要な役割を担っています。

しかし、その多くが定型的で時間を要する作業であり、業務負荷が高いのも事実です。

RPAを導入することで、手間のかかる作業を自動化し、人的ミスや人事担当の精神的負担を削減することができます。

定型業務を自動化することによって、人事担当者は戦略的な業務や人材育成など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

人事業務こそ、RPAの導入で効率化を図り、組織全体の生産性向上につなげるべき分野と言えるでしょう。

人事部門が使いやすいRPAツールなら「RoboTANGO」がおすすめ

RoboTANGOは、人事部門の多岐にわたる業務を簡単に自動化できるRPAツールです。人事部門が利用する幅広いシステムともスムーズに連携が行えます。さらに、録画機能による直感的な操作性と充実したサポート体制が整っているため、実業務を行っている人事の現場のご担当者様でも安心してご利用いただけるのが特徴です。

実際の業務に適した自動化をご提案するとともに、「RoboTANGOの無料トライアル」では、実際に自動化したい業務のRPAロボットの作成支援も行っておりますので、安心して体験していただけます。

また、RoboTANGOは、AI-OCRサービス「DX Suite」との連携が簡単に行えます。

履歴書や書類を見ながら毎回手入力で行っている作業が多く、課題を感じている担当者さまにはAI-OCRサービスもおすすめです。