RPAの乗り換え(リプレース)とは

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の「乗り換え」とは、現在利用しているRPAツールを、別の新しいRPAツールに切り替えることを指します。ITの現場では「リプレース」と言われることも多く、その他にも「切り替え」や「移行」とも表現されます。

昨今、「動作が安定しない」「運用コストが高い」「サポートが十分でない」など、さまざまな理由で見直しを検討する企業が増えています。RPAツールを乗り換えることによって、業務効率の向上やコスト削減、セキュリティ強化などが期待できます。

特に、RPAの導入から時間が経ち、社内の環境や自動化したい業務内容が変化した場合、最新のツールに乗り換えることで、より自社の現状に合った運用が可能になります。

新規導入と乗り換えの違い

RPAの新規導入と乗り換えの最も大きな違いは、「既に稼働しているロボットが存在する点」です。

そのため、乗り換えを進める際には、新しいツールを選ぶだけでなく、

- 複数のRPAを導入している場合、どのRPAツールを新しいツールに移行させるか?

- どうやってロボットを移行させるか?

- どの業務から優先的に移行するか?

といった、「移行計画」を慎重に立てる必要があります。

RPAの乗り換えは、これまでの反省点を活かして、自社にとって本当に価値のある自動化を実現するための、極めて重要な取り組みと言えます。

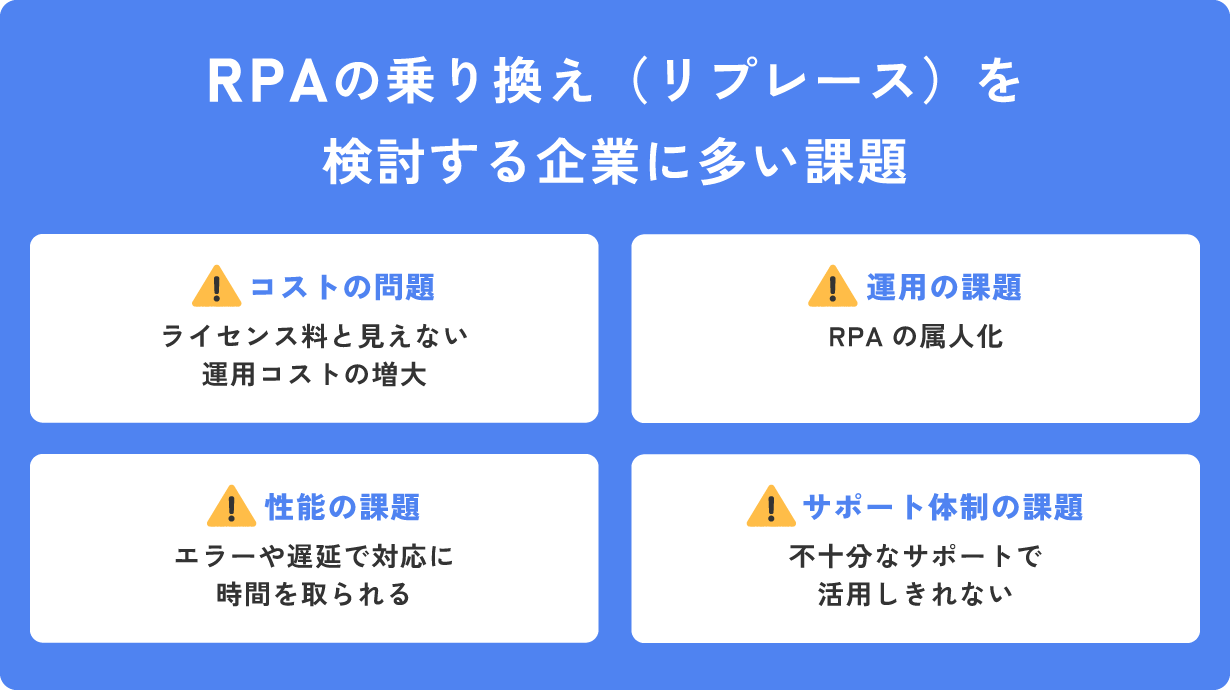

RPAの乗り換え(リプレース)を検討する企業に多い課題

RPAは定型業務を自動化するのに最適ですが、導入後に思ったような効果を得られず、乗り換え(リプレース)を検討する企業も少なくありません。その主な原因は、コスト、運用、性能、そしてサポート体制に関する課題です。以下に、多くの企業が直面する具体的な課題を解説します。

【コストの課題】ライセンス料と見えない運用コストの増大

RPAツールの中にはライセンス費用が高額なものもあり、「高性能=良い製品」と考えて導入したものの、実際には使わない機能が多く、費用対効果が見合わないと感じるケースは少なくありません。

また、ツールによってはロボットの開発用ライセンスと実行用ライセンスが分かれている場合があり、新たなロボットの開発や既存ロボットの改修時に高額な開発用ライセンスへ切り替える手間が発生します。こうしたライセンス切り替えの作業や調整にも時間と労力がかかるため、結果的に運用全体のコストが増大しやすくなります。この継続的な負担が、業務効率化の効果を実感しにくくさせ、現場のストレスや担当者の負担を増やす要因となってしまいます。

【運用の課題】RPAの属人化

RPAツールによっては、プログラミング知識が必要だったり、開発画面が複雑だったりして、特定の担当者しか扱えない「属人化」が起こります。その結果、RPAの開発担当者が不在になるとロボットの修正や新規作成が滞ってしまい、業務の自動化が進まなくなるという課題が発生します。

また、RPAロボットの開発を他部署のIT担当に依頼したり、外部の開発会社に委託していたりすると、コミュニケーションコストや開発費用がかさむだけでなく、相手の優先順位によっては開発が後回しにされてしまうこともあります。その結果、必要なタイミングで自動化が進まず、かえって業務に支障をきたしたり、手作業での対応を余儀なくされたりするケースも少なくありません。

さらに、ライセンスが固定されていて特定のPCやユーザーしか利用できない場合は、社内での柔軟な運用も難しくなります。

このように、RPAの属人化による課題は多くの企業で発生しており、乗り換え(リプレース)を検討する大きな理由の一つになっています。

【性能の課題】エラーや遅延で対応に時間を取られる

RPAの処理速度が遅かったり、操作性が難しかったりして業務時間内にタスクが終わらないばかりか、頻発するエラーへの対応にも多くの時間を費やすことになり、現場のストレスや生産性低下に直結してしまいます。

また、Webサービスや基幹システムなどの特定のアプリケーションに対応できない場合、自動化の対象範囲が制限されてしまい、思うように業務効率化が進まなくなります。

【サポート体制の課題】不十分なサポートで活用しきれない

ベンダーや代理店のサポート対応が遅かったり、導入後の活用支援がなかったり、問い合わせても的確な回答が得られないなど、サポート面の課題も少なくありません。特に海外製ツールでは日本語のサポートが手薄で、問題解決に多大な時間と労力がかかることがあります。

また、日本語のマニュアルや学習コンテンツが不足していると、担当者が自走できず、社内でのRPA活用は停滞してしまいます。このようなサポート体制の不備も、乗り換えを検討するきっかけとなっています。

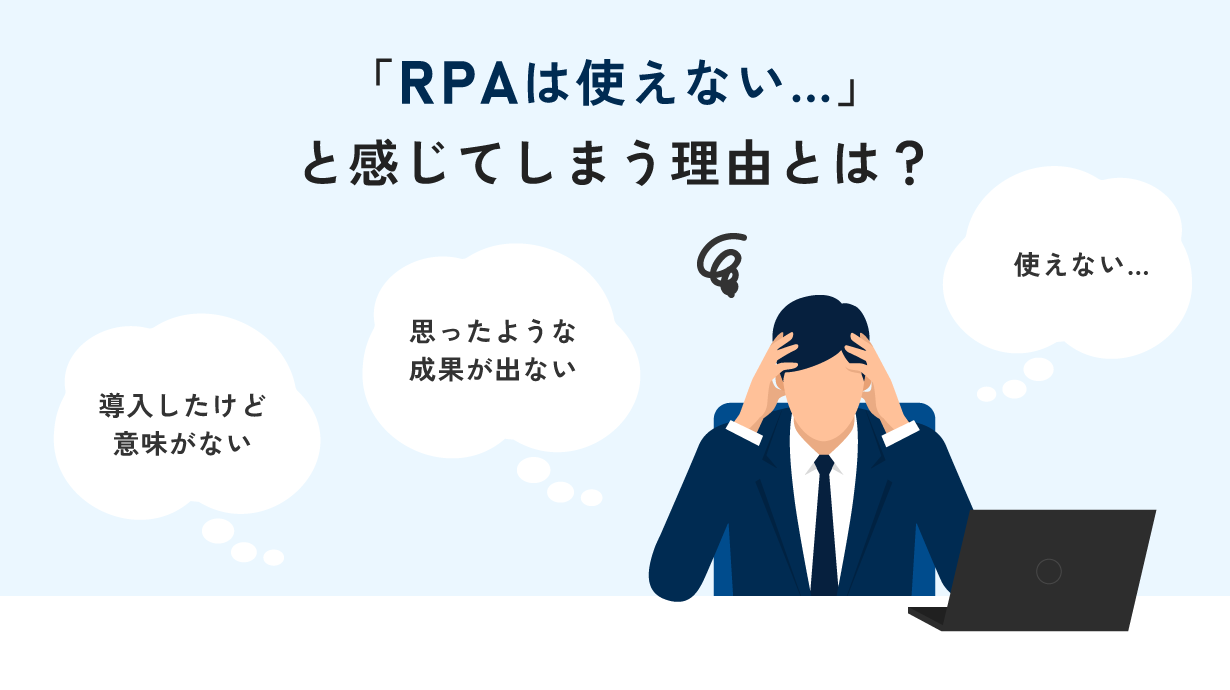

「RPAは使えない」と感じてしまう理由

RPAを導入したものの、「思ったように成果が出ない」「結局使えない」と感じる企業は少なくありません。しかし、その原因はRPAツールそのものの性能にあるのではなく、導入や運用のプロセスに課題が隠れていることがほとんどです。

「RPAは使えない」という結論に至る前に、以下のような点に心当たりはないか、一度振り返ってみましょう。

操作や設計の知識不足で使いこなせていない

RPAはノーコードで操作できるツールが多いものの、どのツールでも共通して、業務フローの設計や例外処理の考え方といった基礎知識は必要です。加えて、ツールごとに画面構成や操作手順が異なるため、基本的な操作に慣れていない段階では、ロボットを思うように動かせず「使えない」「使いにくい」「思うように動かない」と感じてしまいがちです。だからこそ、導入初期に操作レクチャーやハンズオン研修などのサポートが受けられるツールを選ぶことが、スムーズな定着につながります。

サポートや教育体制が不十分だった

よくあるのは「導入時は支援してくれるが、自社の業務に合わせた提案や質問になかなか答えてくれない」「マニュアルはあるが専門用語ばかりで分かりにくい」「社内に相談できる詳しい人が一人もいない」といった状況です。

これではロボット作成中につまずいた際に問題を解決できず、担当者のモチベーションが低下してしまいます。さらに、途中で担当者が異動・退職した場合、サポート体制が不十分だとツールが使われないままライセンス費用だけが発生し続けるリスクもあります。

だからこそ、マニュアルや操作動画、ヘルプセンターなどの情報が充実しており、導入後も継続して相談できるサポート体制を備えたツールを選ぶことが重要です。

導入時の業務選定が適切でなかった

RPA導入の成否は、どの業務を自動化の対象に選ぶかで大きく左右されます。特に、以下の3つのような初期段階でのつまずきが、今後の失敗につながりやすくなります。

初手で複雑すぎる業務を選んでしまう

慣れていないうちに処理手順が複雑だったり、例外が多すぎたりする業務を選ぶと、ロボットが頻繁に止まり、かえって手間や対応時間が増える原因になります。これが「RPAは難しい、使えない」という第一印象を植え付けてしまいます。まずは単純な業務から自動化を始め、トライ&エラーを繰り返しながら徐々に複雑な業務へ広げていくことが有効です。

完璧な自動化に固執してしまう

「1から10まで全てを完璧に自動化しよう」と意気込むあまり、プロジェクトの難易度を不必要に上げてしまうケースも散見されます。結果、いつまでもロボットが完成せず、効果を実感できないまま挫折につながります。

1から10まで全て自動化しようとするのではなく、「2から8だけ自動化する」といった部分自動化の視点を持つことで、効率化のハードルが下がります。

非効率な業務をそのまま自動化してしまう

現在の非効率な業務フローをそのまま自動化してしまうと、無駄な作業までロボットに組み込むことになり、効果が半減したり、かえってロボットの構造が複雑化したりする原因になります。自動化前にプロセスの整理と最適化を行うことが、失敗を避ける重要なポイントです。

ツールの特徴と自社業務が合っていなかった

RPAツールにはそれぞれ特徴や得意分野があり、すべての業務に万能というわけではありません。Web操作に特化したものもあれば、プログラミング知識が必要なものもあります。ITの知識がないのにコード作成が必要なRPAを選んでしまうと、ロボットの開発や修正が難しくなり、結局外部に依頼せざるを得なくなることがあります。また、自社で日常的に使用している業務アプリケーションやシステムに対応していない場合、そもそも自動化の対象にできず、導入効果を十分に発揮できません。

こうしたミスマッチは、RPAを「使えない」と感じる大きな原因の一つになるため、自社業務の内容や使用アプリケーション、担当者のITスキルレベルに合ったツールを見極めることが重要です。

貴社のRPAは大丈夫?課題チェックリスト

RPAを導入してしばらく経つと、当初は見えなかった様々な課題が浮かび上がってくることがあります。「なんだか上手く活用できていない…」と感じたら、一度RPAの”健康診断”をしてみましょう。

以下のリストで、当てはまる項目を数えてみてください。

| 項目 | 課題 |

|---|---|

| コスト | ライセンス費用が高く、費用対効果が合っていない |

| 開発や改修のたびにライセンス切り替えが必要になる | |

| ツールのバージョンアップや機能追加のたびに追加料金が発生する | |

| 人件費など見えないコストが膨らんでいる | |

| 導入効果(削減時間やコスト)が数値で示せない | |

| 契約形態(年間契約など)が柔軟でなく、必要のない期間も費用が発生している | |

| 運用・保守 | 特定の担当者しかロボットを作成・修正できず属人化している |

| 担当者不在時に業務が完全に止まる | |

| ライセンスが特定のPCやユーザーに固定されている | |

| ロボットのエラー対応に多くの時間を取られている | |

| 自動化したい業務やシステムがツールに対応していない | |

| 複雑・例外の多い業務を初期から自動化している | |

| 業務フローを見直さず無駄な作業まで自動化している | |

| サポート | 導入初期に操作レクチャーがなかった |

| 導入支援がなく、担当者交代時に対応できない | |

| 問い合わせの返信が遅い、または回答が不十分に感じられる | |

| 操作説明が文書だけで動画や実演がないため、理解に時間がかかる | |

| 日本語マニュアルや学習コンテンツが少なく自走できない |

当てはまった項目が0〜2個の場合は、比較的うまく活用できています。

3〜5個の場合は、いくつかの課題が顕在化し始めており、このまま放置するとRPAが形骸化してしまう恐れがあります。早めに課題の原因を洗い出し、運用ルールの見直しや、対象業務の入れ替え・範囲調整など、改善に向けた取り組みを始めることが重要です。

6個以上の場合は、早急な対策が必要です。現行ツールの設定や運用方法の見直しで改善できるのか、それともツールそのものが自社に合っていないのかを切り分けましょう。改善が難しいと判断した場合は、RPAツールの乗り換え(リプレース)も視野に入れ、複数の候補ツールを比較検討するタイミングです。

RPAの乗り換え・リプレースで得られる3つのメリット

現行のRPAに課題を感じている場合、乗り換え(リプレース)によって状況が大きく改善することがあります。本章では、代表的な「コスト削減」「業務効率の向上」「社内展開のスピードアップ」の3つのメリットを紹介します。

1.コスト削減

ライセンス体系や運用方法が自社に合ったRPAに切り替えることで、年間のライセンス費用や開発・保守にかかる人件費を大幅に抑えられます。特に、開発用と実行用のライセンスが分かれていないツールや、追加料金なしで主要機能を利用できるツールに乗り換えると、ライセンス管理の手間や追加費用といった“見えないコスト”も削減できます。さらに、エラーが少なく安定稼働するツールであれば、修正作業やトラブル対応にかかる時間も減り、間接的な人件費削減にもつながります。

2.業務効率の向上

操作性の高いノーコードツールに切り替えることで、ロボットの作成や修正にかかる時間が短縮されます。さらに、実務担当者が自らロボットを作成・運用できるツールであれば、外部業者やIT部門への依頼や調整にかかっていた時間を削減でき、必要なときにすぐ自動化を進めたり既存のRPAロボットを修正したりすることも可能になります。

また、対応アプリケーションの範囲が広いツールを選択することで、これまで自動化を諦めていた業務も対象となり、現場全体の生産性が向上します。

3. 社内展開のスピードアップ

ノーコードや直感的な操作が可能なツールに乗り換えると、特定の担当者に依存せず、複数の社員がロボットを作成・運用できるようになります。また、フローティングライセンスに対応しているツールであれば、ライセンスが特定のPCや一人の担当者に固定されず、必要な人が必要なタイミングで利用できます。そのため、導入部門から他部署への展開がよりスムーズになり、全社的な業務効率化を短期間で進められます。他にも、従業員が自ら業務改善を考える「DX文化」が醸成されるといった副次的な効果も期待できます。

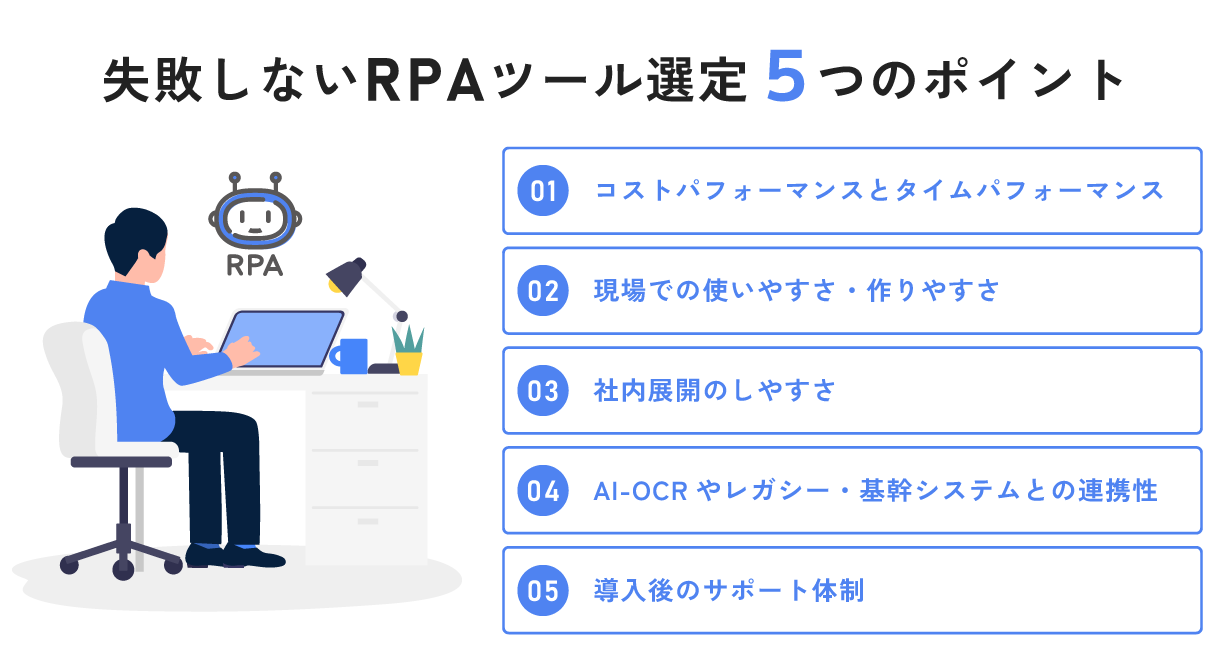

失敗しないRPAツール選定5つのポイント

RPAの新規導入やリプレースを成功させるには、費用や操作性だけでなく、社内展開のしやすさやサポート体制まで総合的に見極めることが重要です。ここでは特に押さえておきたい5つのポイントを紹介します。

1.コストパフォーマンスとタイムパフォーマンス

RPA導入時にはライセンス費用だけでなく、開発や改修にかかる料金、人件費なども含めた総コストを把握する必要があります。例えば、開発用と実行用でライセンスが分かれているツールでは、ロボットを作るたびに高額なライセンスを追加購入しなければならない場合があります。

また、ロボット作成や修正にかかる時間も重要な比較ポイントです。ノーコードで直感的に作れるツールと、プログラミング知識が必要なツールでは、同じ業務を自動化するのに必要な時間が大きく異なります。開発スピードが遅いツールでは、改善サイクルが回らず運用負担が増えてしまうため、費用と時間の両面で効率の良いツールを選びましょう。

2.現場での使いやすさ・作りやすさ

実務担当者が自分でロボットを作成・修正できる操作性があるかは、運用効率に直結します。ノーコードや直感的な操作画面が備わっていれば、IT部門や外部委託に頼らず、現場でスピーディーに改善を進められます。日々の業務で使うことを想定し、操作の習得難易度や学習コンテンツの充実度もチェックしましょう。

導入前には、初めてRPAツールを選ぶときと同様に、必ず無料トライアルやデモ環境を利用して実際の操作感を確かめることが重要です。これにより、現場で本当に使いやすいか、作りやすいかを事前に判断できます。

3.社内展開のしやすさ

ライセンス形態や管理方法によっては、社内での展開スピードに大きく差が出ます。フローティングライセンスのようにPCや担当者に固定されない仕組みであれば、複数部門やチーム間で柔軟に利用できます。例えば、現在は担当者が一人だけでも、将来的に二人になった場合でも追加費用がかからず、在宅用PCと会社用PCの両方にインストールして使い分けることも可能です。こうした柔軟性を確保するためにも、フローティングライセンス形式やライセンスがユーザーのログインIDやメールアドレスに紐づくアカウントベース型のRPAを選ぶことをおすすめします。

4.AI-OCRやレガシーシステム・基幹システムとの連携性

RPAの自動化範囲を広げるには、AI-OCRや既存のレガシーシステム、基幹システムとの連携ができるかどうかが重要です。

紙帳票の読み取りや画像データのテキスト化をAI-OCRと組み合わせることで、これまで手入力していた情報も自動化できます。また、古い社内システムやERPなどの基幹システムと連携できれば、データの入力・抽出作業を効率化できます。こういったシステムとの連携が対応可能かを事前に確認しておきましょう。

5.導入後のサポート体制

導入時の支援だけでなく、運用中に問題が発生した際のサポート体制も重要です。質問への回答スピードや内容の正確さ、日本語対応の有無、マニュアルや動画などの学習コンテンツの充実度を確認しましょう。サポート体制が整っていれば、担当者の異動や交代があっても安定して運用を続けられます。

\ポイント/移行時のサポートも重要

他のRPAから乗り換える場合、既存ロボットの再構築が必要になります。移行時にベンダーや代理店がどこまで支援してくれるかを事前に確認しておくことが重要です。移行用のサポート体制やスムーズなデータ移行の実績があれば、リプレース時の負担を大幅に軽減できます。さらに、過去に同様の移行支援実績があるかどうかも確認しておくと安心です。

RPAリプレース成功のための5ステップ

RPAの乗り換え(リプレース)は、単に新しいツールを導入するだけでは成功しません。現状の課題を解決し、より大きな成果を出すためには、計画的かつ段階的にプロジェクトを進めることが不可欠です。ここでは、そのための具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:現行ツールの課題整理

まずは、今使っているRPAツールで発生している課題を洗い出します。ライセンス費用、操作性、対応アプリケーション範囲、サポート体制など、改善したい点を具体的にリスト化しましょう。

このとき「何が不満か」だけでなく、「次は何を実現したいか」も明確にしておくと、後の選定基準がブレません。

ステップ2:ツール候補の比較表作成

ステップ1で明確にした課題と目的をもとに、新しいツールに求める条件を「必須要件(Must)」と「あれば望ましい条件(Want)」に分けてリスト化します。勘や印象ではなく、データと条件で比較することが重要です。

【例】

- 必須要件:操作性、特定システム・アプリケーションへの対応、フローティングライセンス、コスト面

- 歓迎要件:日本語によるサポート・マニュアル、拡張性(AI-OCR/iPaaS/API連携など)、導入・移行支援、セキュリティ要件

RPAツールの比較表には、費用、操作性、対応機能、サポート内容、ライセンス形態、連携可能なシステム、セキュリティ要件などを一覧化し、自社の優先順位に沿って評価します。

ステップ3:無料トライアル・PoCで検証

比較表をもとに、候補を2〜3つに絞り込みます。候補のRPAツールが絞れたら、必ず無料トライアルやPoC(概念実証)で実際の操作感や機能を検証します。日常的に処理している代表的な業務を自動化してみて、RPAシナリオの作成のしやすさや動作の安定性、自社システムとの相性だけでなく、試験的にサポートへ問い合わせて対応の質も確認しましょう。机上の比較では見えない使い勝手やサポート品質が分かります。

ステップ4:移行計画の策定

導入するツールが決定したら、既存のロボットを新しいRPAツールへどう移行させるかの具体的な計画を立てます。無計画に移行を進めると、業務に支障が出たり、プロジェクトが長期化したりする原因になります。

移行対象ロボットの選別と優先順位付け、既存ロボットの再構築方法、担当者の役割分担、テスト期間、業務影響の最小化策などを事前に計画に落とし込み、移行時に発生しやすいトラブルを防ぎます。

特に、一気に切り替えるのではなく、短期間の並行稼働期間を設けることでリスクを抑えられます。

ステップ5:導入後の運用体制構築

移行完了後は、運用ルールと管理体制を整備します。開発・保守担当の明確化、エラー時の対応フロー、定期メンテナンスやバージョンアップ計画などを決め、安定稼働を支えます。また、導入後もPDCAを回し、業務や環境の変化に合わせてロボットや運用ルールを改善し続けることが重要です。

RPAの乗り換え・リプレースに成功した導入企業事例

本章では、RPA乗り換えに成功した企業様の導入事例をご紹介いたします。リプレース時の参考にしてください。

株式会社かんなん丸:RPAのライセンス切り替えの手間とコスト増によりツールを乗り換え、月間120時間の工数削減に成功

自社ブランドである「大衆すし酒場 じんべえ太郎」と「カラオケkobanちゃん」をはじめ、フランチャイジーとして、大庄グループ「大衆割烹 庄や」「旨いもの処 日本海庄や」の運営もおこなう株式会社かんなん丸様では、もともと他社のRPAツールを活用し、管理本部における定型業務の自動化を進めていました。しかし、開発版と実行版のライセンス切り替えの手間とコスト増、1台につき1つのライセンス(ノードロックライセンス)による運用制限が課題となっていました。

こうした中、「サポート体制の充実さ」、「低コスト」、「複数PCで利用可能なフローティングライセンス」の3つの要素を備える「RoboTANGO」への乗り換えを決定されました。RoboTANGOへの移行時には担当者からのロボット作成の手厚いフォローを受け、スムーズに移行することができたとのことです。

現在は、売上データや人件費のデータ収集、仕入れ実績処理、電子決済データの集計などの日次・月次業務を自動化し、月間約120時間の作業時間を削減されています。ヒューマンエラーや担当者依存も解消され、精神的負担の軽減や社内資料作成の効率化にもつながりました。結果として、低コストかつ柔軟な運用環境を実現し、全社的な業務効率化を推進されています。

医療法人社団平郁会:「自分たちで運用できるRPAを導入したい」という思いからRPAをリプレースし、年間1800時間削減に成功

東京・神奈川・千葉を中心に17の在宅医療・訪問診療クリニックを展開されている医療法人社団平郁会様では、以前利用していたRPAでロボット作成・保守を外部委託していましたが、電子カルテのアップデートのたびに改修が必要となり、多くの時間と手間がかかっていました。加えて、委託先の保守サービス終了を機に、自社で運用可能なRPAへの切り替えを検討されました。

比較検討の結果、「操作性」「フローティングライセンス」「手厚いサポート」を評価し、RoboTANGOとAI-OCR「DX Suite」を導入されました。特にサポート体制においては、担当者の親身なサポートにより、安心してRPA活用ができると思ったのが大きな決め手となりました。

導入後は、検査データのカルテ自動登録、処方情報抽出、手書き書類の電子化、ユーザー登録、入金消込など、多岐にわたる業務を自動化。年間約1,800時間の作業削減を実現されました。ヒューマンエラーの低減や業務オペレーションの整理にもつながり、医療DX推進の基盤を構築されています。さらに、RPA導入前に業務フローを見直し、メンテナンス負荷を最小化する仕組みづくりにも取り組まれ、将来的な運用の安定性と拡張性も確保されています。

株式会社SOLIA:海外製RPAからRoboTANGOへ乗り換え、更にAI-OCR「DX Suite」の導入により、月間190時間以上の工数削減に成功

株式会社SOLIA様では、海外製RPAを導入していたものの、英語表記のサポートサイトやプログラミング知識の必要性が障壁となり、運用が属人化していました。担当者の退職をきっかけに早急なリプレースが必要となり、操作性が高く、初心者でも扱えるRPAツールへの移行を決断。また、BtoB出荷作業で課題となっていた発注書入力の効率化に向け、AI-OCRとの併用も検討することに。

新たに導入したRPAツール「RoboTANGO」により、ECサイト価格改定や登録作業、決済エラー対応など複数の定型業務を自動化。160時間かかるECサイトでの価格変更業務は1日で完了し、登録や発注処理でも大幅な工数削減とミス防止を実現しました。さらに、RoboTANGOとAI-OCR「DX Suite」を組み合わせて使うことで出荷処理にかかる時間も半減し、担当者がより付加価値の高い業務に時間を使えるようになりました。

リプレースを通じて、属人化の解消と業務全体の標準化が進み、現場の生産性と柔軟性が大きく向上。ツール移行後もスムーズな運用が続いており、社内の自動化基盤として定着しています。

RPAの乗り換え(リプレース)まとめ

RPAの乗り換え(リプレース)は、今抱えている課題を解消し、コスト削減や社内展開のスピードアップ、業務改善の成果を広げるきっかけになります。特に「ライセンス費用が高い」「操作が複雑で現場で使いこなせない」「サポートが不十分」「社内展開が進まない」といった悩みがある場合は、乗り換えを検討する価値があります。

大切なのは、コストや操作性、展開しやすさ、サポート体制などを明確に比べ、自社に合ったツールを選ぶことです。そして、移行を段階的に計画し、現場に負担をかけずに進めることです。事前の準備と比較検討をしっかり行えば、業務の効率化や生産性の向上を着実に進められます。

ノーコードRPAへの乗り換えなら、レコーディング機能付きの「RoboTANGO」がおすすめ

RoboTANGOは、プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるノーコードのRPAツールです。画面操作をそのまま記録してRPAロボットを作れるレコーディング機能を備えており、実務担当者が自らロボットを作成・修正することができます。さらに、1ライセンスで複数台のPCにインストール可能なフローティングライセンスを採用しているため、部署や拠点をまたいだ柔軟な利用が可能です。サポートも充実しており、初めてRPAを扱う場合でもスムーズに運用を開始できます。

また、RoboTANGOは他社RPAからの乗り換え事例も多く、移行時のノウハウや支援実績が豊富であることも特徴です。既存ロボットの再構築も手厚くサポートしており、リプレースに伴う不安を最小限に抑えます。

ノーコードRPAへの乗り換えを検討する際は、業務効率化と社内展開、そして移行サポートの両面で頼れるRoboTANGOがおすすめです。