RPA(Robotics Process Automation)とは

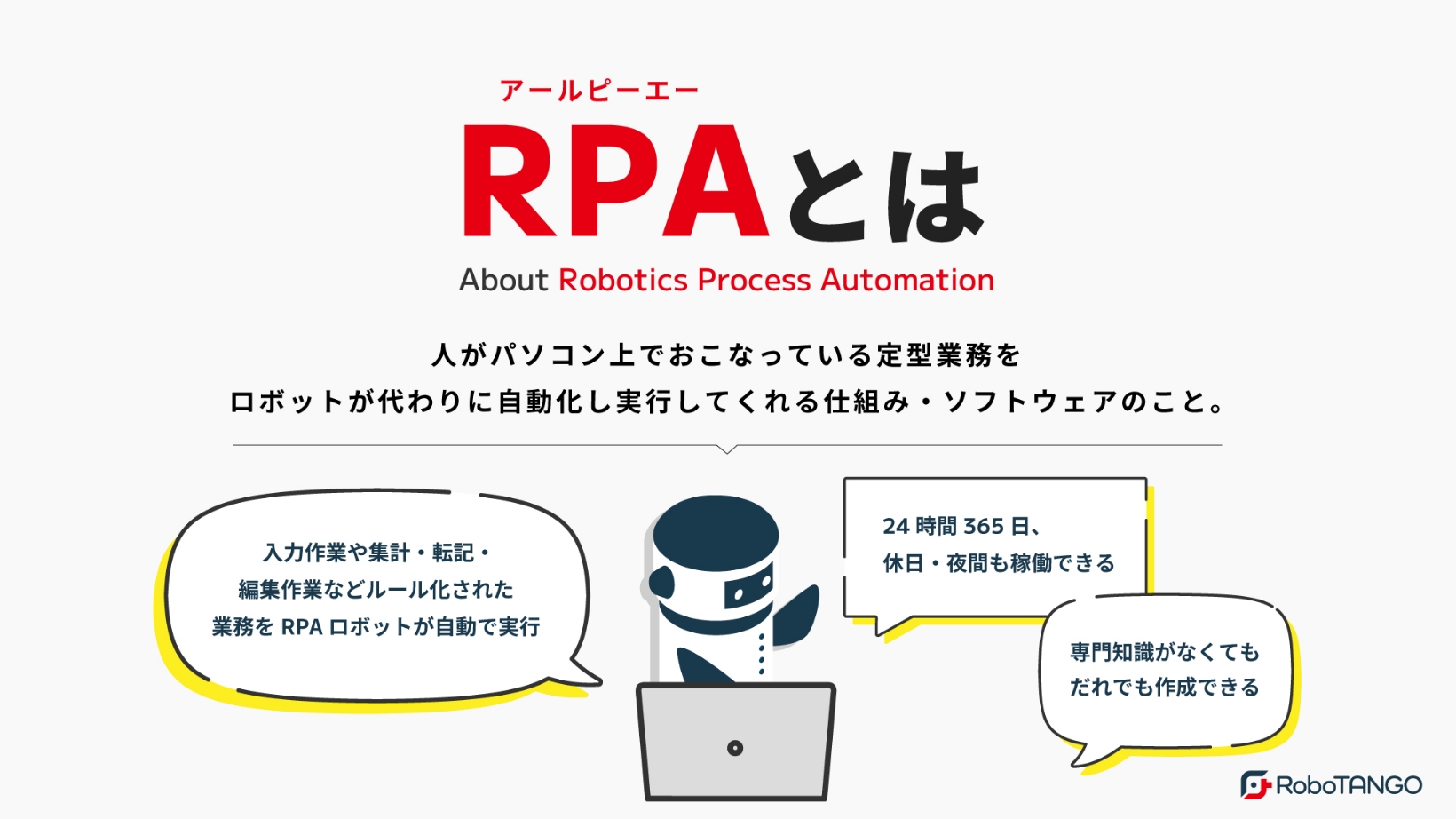

RPA(アールピーエー)とは、「Robotics ProcessAutomation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、「ロボットによるプロセスの自動化」という意味です。RPAは、人がパソコン上で日常的に行っている業務を、ロボットが代わりに自動化し実行するソフトウェアまたはその仕組みを指します。

RPAを活用すると、今まで手作業で行っていたデータ入力や転記作業、データの集計・加工作業、ファイルのダウンロードや保存作業といったルーティン業務をロボットに任せることができ、業務時間の大幅な削減が可能になります。RPAロボットは「デジタルレイバー(仮想的な労働者)」とも呼ばれ、毎日・毎週・毎月といった定期的な業務を人に代わって正確に実行してくれます。その結果、人的ミスや作業遅延を防ぎながら業務を効率化でき、人は本来注力すべきコア業務や企画・改善活動に時間を使えるようになることで生産性が向上します。

RPAの特徴

定型業務や反復業務を自動化できる

定型業務とは、作業手順や流れが明確化されている業務や、毎日・毎週・毎月ある程度決まったタイミングで繰り返して発生するルーティング業務を指します。

具体的には、請求書や注文書・納品書の作成や発行、システムへの入力作業、経費精算や給与計算、報告書作成などがあります。

RPAは作業手順やルールがパターン化されたタスクを自動化するソフトのため、このような定型業務を自動化するのに非常に適しています。

RPAは従来、バックオフィス業務の自動化が主体でしたが、最近では営業やマーケティングなどのフロント業務にも広く活用されています。営業活動では、見込み顧客リストの作成や見積もり書類作成などの作業を自動化し、営業担当者がより重要な業務に専念できるようになります。また、マーケティング業務においても、顧客の属性分析や効果検証などの作業を自動化することで、マーケティング担当者がより戦略的な活動に集中できるようになります。RPAの活用範囲は、今後増々拡大していくことが予想されます。

24時間365日稼働できる

RPAは、ロボットのため24時間365日休むことなく稼働できるのも強みです。疲労を感じることがないため、作業スピードが低下することもありません。RPAは、人間が時間をかける作業を高速かつ正確に処理することができるため、業務効率を確実に改善できます。

プログラミングスキル不要で誰でも作成できる

昨今のRPAツールはプログラミングスキルやIT関連の専門知識が必要なくても作成・運用できるものほとんどです。多くのRPAツールは操作パネルに従ってドラッグ&ドロップするだけだったり、実際の操作を録画させて覚えさせたりすることができるため、初めての方でも比較的容易に作成できるように設計されています。

はじめてRPAを導入される方で不安な場合は、ベンダー企業が開催するセミナーや勉強会に参加して知識を積極的に増やしたり、操作レクチャーが無料で受けられたりと十分なサポート体制があるRPAツールを選ぶのがおすすめです。

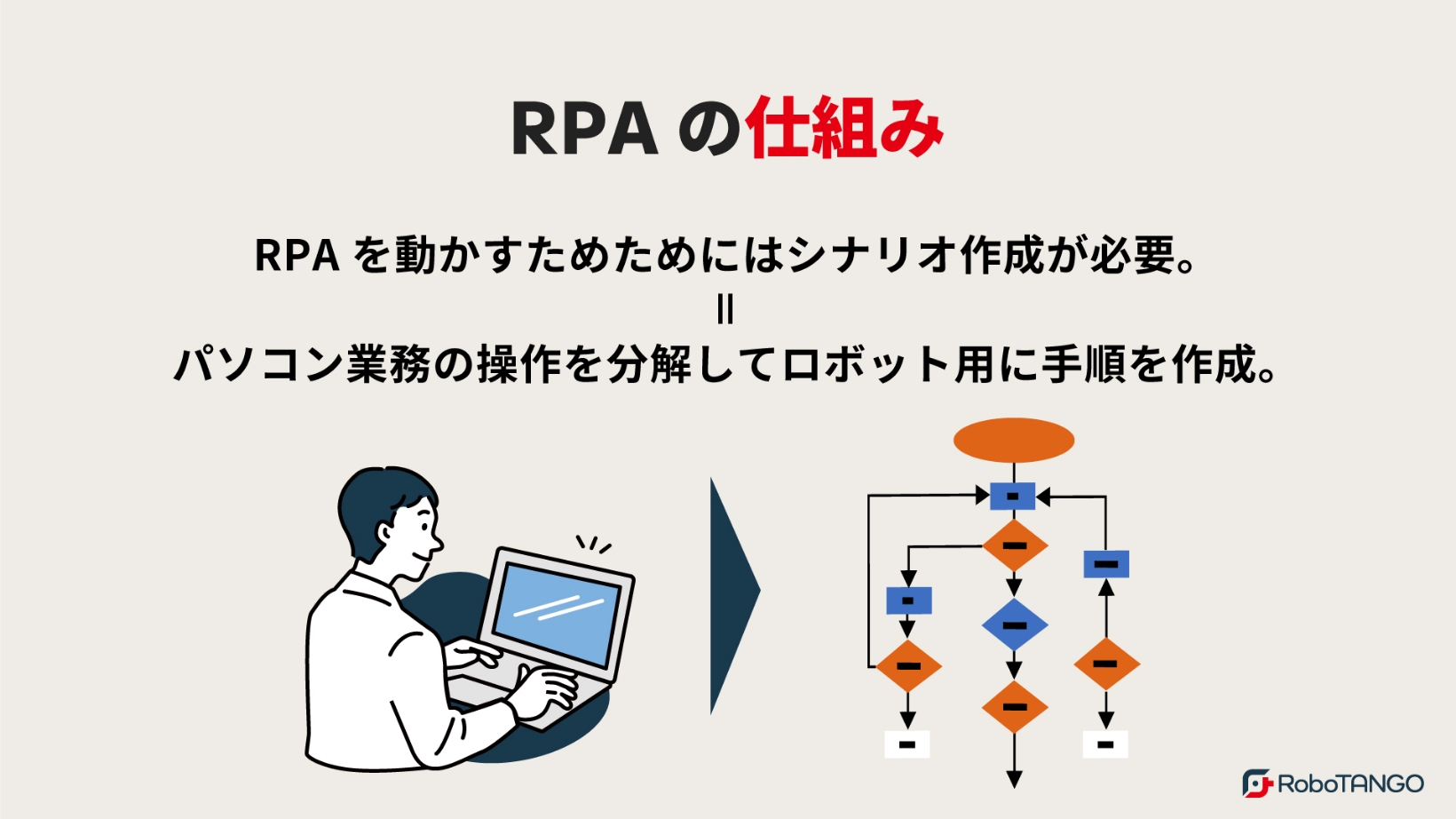

RPAの仕組み

RPA(Robotic Process Automation)は、ユーザーが作成した「シナリオ(RPAロボット)」に従って作業を自動化するソフトウェアです。そのため、業務をRPAで代行させるためには、どのような操作を自動で行わせるかを記述したシナリオを作成する必要があります。

RPAにおけるシナリオとは、自動化させたい業務の処理方法をステップごとに分けて、分かりやすく示して可視化した手順書のようなものです。

録画機能が備わっているRPAツールなら、人間が自動化させたい作業を操作して録画するだけでRPAロボットに覚えさせることができる=シナリオを作成することができるため、コーディングやプログラミング知識など専門的なスキルを持っていなくても簡単にロボットを作成することができます。

シナリオ作成後は、ワンクリックで自動化処理を実行したり、時間を指定して自動で起動させることで業務を自動で処理できます。シナリオの作り方や難易度は各ベンダー企業のRPAツールによって異なります。導入前に自社で扱えそうかどうかの判断が必要です。

RPAは一連の業務フローをまとめて実行することができる上に、24時間365日休むことなく稼働することが可能です。そのため、大量の入力作業などを任せることで、業務効率化や工数短縮が期待できます。

ただし、エラーが発生した場合には、人間が対応する必要があります。エラー発生時の対応者を予め選定したり、手順をマニュアル化したり事前に体制を整えておくことで、RPAの運用をスムーズに行うことが可能です。

RPAが注目されている背景

RPAが注目される背景には、少子高齢化による労働人口不足や働き方改革の推進、DX推進によるビジネスモデルの変革などがあります。本章では、これらの背景について詳しく解説し、RPAがどのようにビジネスに変革をもたらすかについてご紹介します。

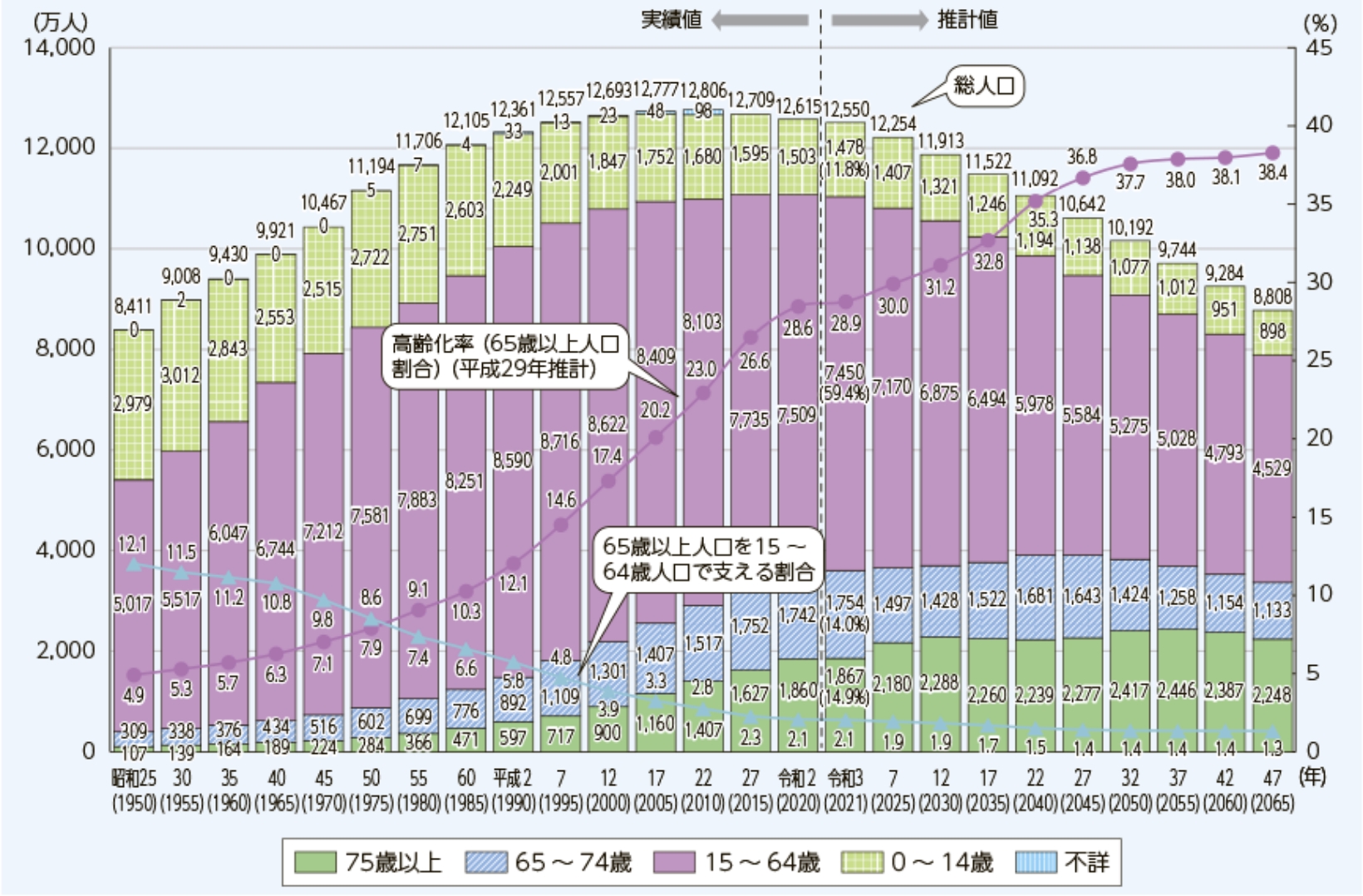

少子高齢化に伴う働き手(労働人口)不足

RPAが推進される背景には、少子高齢化による働き手不足があります。日本では、生産活動に不可欠な15歳〜64歳の生産年齢人口が減少傾向で、総務省の調査によると生産年齢人口(15歳〜64歳)は、2050年には5,275万人に減少すると見込まれています。(2021年から29.2%減)

近い将来、生産年齢人口の減少により労働力不足が懸念されており、企業が人手を確保することがますます厳しくなってくるでしょう。人手不足解決のため、昨今では業務を自動化できるRPAの存在が大きく注目されています。

RPAを導入することで、一部の業務を自動化できます。その結果、数人分または数百人分もの仕事を代替できるのです。RPAは、今後ますます深刻化するであろう労働力不足問題を解決するテクノロジーの1つとして期待されるでしょう。

総務省「第1部 特集 情報通信白書刊行から50年~ICTとデジタル経済の変遷~」より

働き方改革の推進

RPAは、働き方改革を促進する重要なツールとして注目されています。政府が提唱する働き方改革は、限られた労働力で生産性を維持することを目指しており、RPAを導入することで、従業員の業務負担を軽減し、コア業務に集中できる時間を増やすことが可能になります。RPAを活用することで従業員がコア業務に集中できるようになれば、生産性の向上や、空いたリソースを有効活用できるため、働き方改革の推進に貢献することができます。

DX推進によるビジネスモデルの変革

RPAが注目される理由のひとつに、DX推進によるビジネスモデルの変革があります。生産性向上は、DX推進において極めて重要なテーマであり、企業は積極的にITを活用して新しいビジネスモデルのもとで成長戦略を描く必要があるのです。RPAは、この課題に対するITソリューションの一つであり、RPAを導入することで、単純で非効率な作業はロボットが代行し、人間は付加価値の高い業務に専念することができます。その結果、生産性向上が期待できるのです。

RPA市場が利用拡大傾向

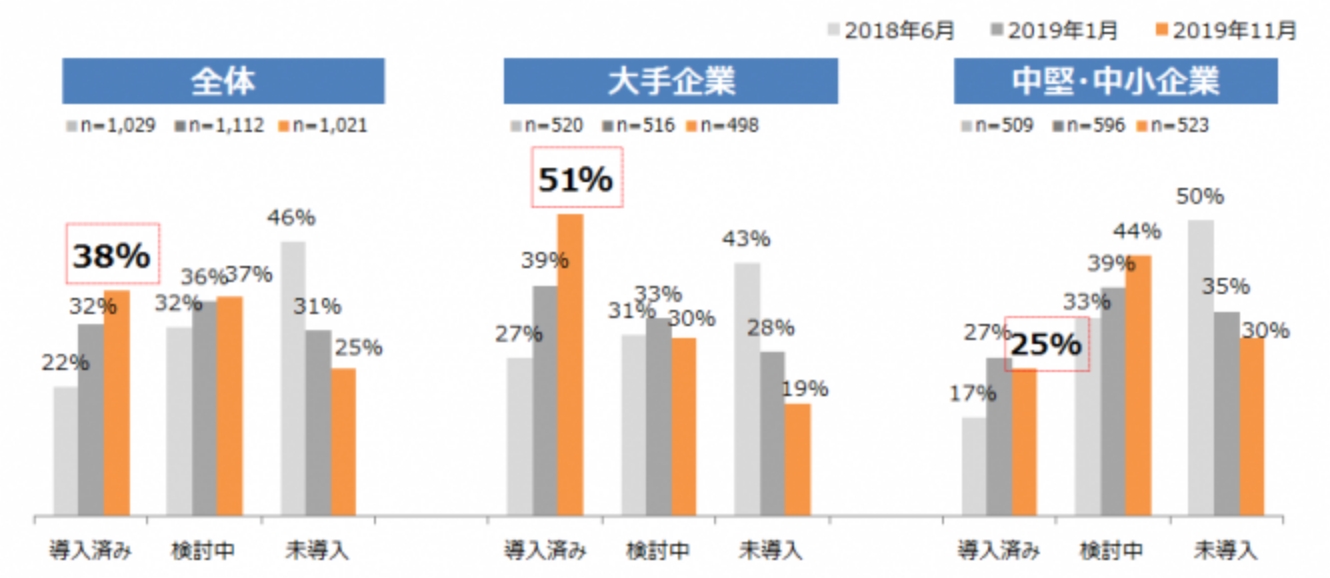

RPA市場は今後も拡大が見込まれており、大手企業のRPA導入率は2019年11月時点で38%だったのに対し、2020年には50%を超えました。その内訳は大変興味深く、年商1,000億円以上の大企業では51%もの企業が導入済みで、中堅・中小企業でも25%が導入しており、今後はさらに増加することが予想されています。

昨今、新型コロナウイルス感染症が発生したことにより、どこの企業も経済的な圧力を受けました。しかしRPA市場は2024年までに2桁の成長率で拡大すると予測されています。クラウド型や安価なRPAツールが増えており、中小企業でも導入しやすくなっています。このような背景から、RPA市場は今後も成長し続け、企業の生産性向上や業務効率化に貢献していくことが期待されます。

※出典

・株式会社MM総研:「RPA国内利用動向調査2020」

・ガートナー社プレスリリース:「ガートナー、世界におけるRPAソフトウェアの売上高が2021年には20億ドル近くに達する見通しを発表」

【2022年度版】RPAツール導入に関するアンケート 調査結果レポート

2022年に、RPAツールの導入状況や導入前後の課題、利用状況を調査し、レポートを作成いたしました。

RPAを導入するメリット・デメリット

RPAを導入するメリットは、業務効率化や生産性向上、人的ミスやコストの削減、コアな業務へのリソース配分、残業時間の削減などが挙げられます。一方で、情報漏えいのリスクやブラックボックス化、業務停止の恐れもあるため、慎重に導入を検討する必要があります。本章ではどのようなことに注意すべきか詳しくご紹介します。

RPAを導入するメリット

1.自動化による業務効率化・

生産性の向上

RPA導入による最大のメリットは、単純作業や定型業務の自動化による業務効率化です。RPAはあらかじめ設定されたルールに則って正確性の高い業務を遂行することが可能です。人間よりも高速なスピードで作業を代行するため、業務の作業工数を大幅に削減し、業務効率を上げることができます。

また、RPAは24時間365日の稼働が可能なため、従業員がいない時間でも作業を行うことができ、生産性を向上させることができます。

例えば月曜日に実施していた集計作業を、土日にロボットを稼働させて集計作業を終わらせておき、その後の確認作業のみ人間が行うということができるようになります。空いた時間を他の業務に回すことで、生産性の向上につなげることができます。これによりプロジェクトのスケジュール管理も容易になり、全体的な業務効率化につながるのです。

2.人的ミスの削減

単純作業を長時間繰り返し行うと、集中力が途切れ、どれだけ慎重に行ったとしても、ミスが発生しやすくなります。入力ミスや作業漏れ、メール送信先間違いなどのうっかりミスは、取引先からの信用を失うだけでなく、売上にも直結する危険性があります。RPAなら正確に作業を実行するため、ヒューマンエラーによるミスを防ぎ、業務品質の向上につながります。また、ミスの確認・修正の対応に時間を費やすことがないため、生産性も大きく向上します。

3.人的リソース・コストの削減

RPAが単純作業を担うことで、その作業にかかる人件費、採用費、教育費などのコストが大幅に削減されます。

数人分の仕事をRPAでまかなえるようになるだけでなく、作業ボリュームが増えた場合でも人材採用をせず、現状と同じ人員数で業務を運用することができます。

また、日々の単純作業はやりがいやモチベーション低下による離職の原因になりかねません。単純作業をロボットが代行することで従業員は自分のスキルを活かせる業務に従事することができ、従業員満足度が向上すれば、結果、離職を防いで採用や教育にかかるコスト削減につながります。

さらに、RPAによるシナリオ作成が一度だけで済むため、正確な業務遂行が保証され、残業代や福利厚生費、コミュニケーションコストなども必要ありません。また、業務の見直しを通じて、業務フローを効率化することも可能です。RPAを効果的に活用すれば、導入・運用コストを考慮しても費用対効果は非常に高くなります。

4.コアな業務にリソースを割ける

RPA導入によるメリットの一つに、コア業務にリソースを集中できる点があります。

RPAによって単純なルーティンワークを担当することから解放された社員は、企画やマーケティング戦略の策定、製品やサービスの開発、業務プロセスの見直し・改善など、より付加価値の高い重要な業務に専念することが可能になります。RPAと人間が分業する環境を整備することで、より高品質な業務が可能になり、全体的な生産性の向上に繋がります。このような改善は、新たなビジネスチャンスを創出する契機となります。

5.残業時間の削減

RPAを導入しない労働時間削減の施策において、「ノー残業デー」などの措置を取っても、業務量が減るわけではありません。例えば、「毎週金曜日の残業は無くなったが、他の日の残業時間や休日労働が増えた」という状況に陥ることもあります。このような強引な施策は、従業員にストレスを与えるだけで、本質的な問題解決にはなりません。しかしRPAを導入することで、業務プロセスが自動化され、従業員が手動で行っていた定型作業が減るため、業務時間を大きく短縮できます。

RPAのデメリット

情報漏えいのリスク

RPA導入のデメリットのひとつに、情報漏えいのリスクがあります。RPAがネットワークに接続されている場合、不正アクセスやロボットの乗っ取りによる情報漏えいの可能性が考えられます。このリスクを軽減するためには、アクセス権限の設定やIDやパスワードの暗号化などの対策が必要です。また、データログの監視も併せて行うと効果的です。

ブラックボックス化する業務の可能性

RPAを導入する際のデメリットとして、業務がブラックボックス化する可能性があります。RPAは指示を与えると自動的に業務を続けるため、担当者が異動や退職した場合、引き継ぎを怠ると作業手順やルールなどがブラックボックス化するかもしれません。

業務をブラックボックス化させないためには、マニュアルを作成し、情報共有する必要があります。誰でも理解できる明確なプロセスを確立することが大切です。

業務が停止する恐れ

RPAを導入後、システム障害やエラーが発生した際に、業務がストップしてしまうデメリットがあります。RPAツールは複数のシステムやアプリケーションを連携しながら作業を自動化しますが、エラーが発生すると全ての業務が停止してしまうかもしれません。

予期せぬトラブルが発生した場合に備え、事前に対策を立てることが必要です。例えば、RPAツールを提供しているサービス会社のサポート体制を確認したり、エラー発生時の対応フローを作成したり、定期的なメンテナンスを行うことで業務停止のリスクを軽減できます。常にトラブル対策を考慮し、被害を最小限に抑えられるように準備しましょう。

RoboTANGOを導入している企業様はエラー発生時には通知が行くように設定されているケースが一般的です。

RPAが得意なこと・不得意なこと

RPAが得意なこととして、ルールが決まっている作業、複数のアプリケーションを横断した作業、大量のデータを扱う作業があります。一方、人間の判断を要する業務、複雑な処理が必要な業務、仕様変更が頻繁に発生する業務については不得意です。RPAの得手不得手を理解し、効果的な導入を考えることが重要です。どんなことに注意すべきか詳しくご紹介します。

RPAが得意なこと

ルールが決まっている作業

RPAは、手順が決まっていて単純かつ定型業務(ルーティンワーク)を自動化することに長けています。例えば、業務手順が決まっている以下のような作業が該当します。

- データを登録・入力する

- データを集計・加工する、まとめる

- 数値が合っているか確認する

- システムからのファイルダウンロード、システムへのファイルアップロード

- ファイル名をリネームする

- ステータスを更新する

- ファイルをメールで送る、通知する

- データを収集・リストアップする

- 伝票や帳票の情報をシステムに転記する

- 複数のシステムから情報を取得して集約する

また、業務においてマニュアルに沿って決まった手順(ルール)で作業する場合や、高頻度で発生する繰り返しの作業も、RPAによって効率的に自動化することが可能です。

人間にとっては単調な作業や同じ作業の繰り返しは苦手な分野でありますが、逆にRPAはこのような業務を得意としています。

複数のアプリケーションを横断した作業

RPAを利用することで、複数のシステムやアプリケーションをまたいだ作業を自動化することが可能です。

例えば、複数部署で使用しているExcelファイルを社内システムに入力したり、システムからシステムへデータ転記をしたり、Webサイトから情報を収集してExcelにまとめてレポート化したりするといった作業です。

受注処理や請求書処理など、複数のシステムをまたいで行われる業務において、RPAを活用することで、人間による手作業や確認の手間・ミスを削減し、作業効率を向上させることができます。

また、RPAによって、複数のシステムを自動的に連携させることができ、システム間のデータのやり取りをスムーズにすることも可能になります。

大量のデータを扱う作業

RPAは、大量のデータを扱う作業にも適しています。RPAは、人間と比較して非常に高速に処理を行うことが可能です。さらに、RPAは休憩することなく継続して作業を行うことができるため、大量のデータ収集やデータ分析には、人間が行うよりもRPAの方が効率的です。

また、人間が作業を行う場合、入力ミスなどの人為的なミスが発生する可能性がありますが、RPAはミスを発生させることなく正確に作業を行います。つまり、作業のスピード、正確さ、労働時間などの観点から、大量データの処理にはRPAが向いています。

RPAが不得意なこと

人間の判断を要する業務

RPAは、予め定義されたルールや手順に従って業務を自動化するため、未定義の状況に対して人間のように自己判断することができません。

例えば、顧客名簿の作成業務において、メールアドレス欄に全角の住所が誤って入力された場合、RPAは人間のように住所欄を修正してメールアドレスを確認することはできません。しかし、事前に設定された処理手順に従って、例外的なケースに対応することは可能です。例えば、「半角英数字以外の文字列が入力された場合は無視する」または「担当者に通知する」といった処理を事前に設定することで、エラー発生の問題を回避します。適切なシナリオ作成によって、RPAは予期しない状況にも対応できます。

また、顧客からのお問い合わせへの対応やクレーム処理など臨機応変な対応が必要な業務も不得意です。そのため、RPAを導入する際には、自動化が可能な業務やタスクを明確にしておくことが重要です。

複雑な処理が求められる業務

RPAが苦手とする業務の一つに、複雑な処理が求められる業務があります。多数のルールや手順がある業務に対して、完全な自動化を実現することは難しいため、一部を自動化したり、業務プロセス自体を見直したり、工夫する必要があります。

たとえば、Excel上の複雑な処理を全て自動化することは困難ですが、RPAによってWebシステムからデータを自動でコピーし、Excelシートに貼り付けるまでの集計業務を自動化することは可能です。その後の複雑な集計処理については、Excelマクロなどを活用することで対応できます。複雑な業務に対しては、完全な自動化を目指すのではなく、部分的な自動化や業務プロセスの見直し、組み合わせの工夫を行い、RPAの導入を検討することが効果的です。

仕様変更が頻繁に生じる業務

RPAは、業務プロセスやシステムの仕様変更が頻繁に発生する業務には向いていません。

RPA自体は仕様変更には対応可能ですが、RPAは事前に定義されたルールや手順に基づいて業務を自動化するため、頻繁に仕様変更が発生する場合は、その都度RPAを再設定する必要があり、多大な工数が必要になる場合もあります。その場合、業務の効率化を図ることができなくなり、RPA導入の目的から逸れてしまいます。したがって、RPAを運用する際は事前に仕様変更の頻度を確認する必要があります。

RPAができる実業務・

できない実業務

RPAは、経費精算や請求書の作成、在庫管理など繰り返し行われる業務を自動化するのに向いています。一方、判断力が必要な業務やコミュニケーションが必要な業務はRPAに向かない場合があります。RPAを導入する前に、どの業務に導入するか検討が必要です。

RPAができる業務、向いている業務

経費精算

経理部門における日々の業務の一つが経費精算です。社員から提出された経費の申請を確認し、システムに入力するという決まったプロセスが存在します。RPAはこれらのプロセスを自動化することに適しています。特に、経費精算における申請内容の確認とシステムへの入力は、人が行うよりもRPAで自動化した方がより短時間で正確に処理することが可能です。

見積書・請求書の作成・発行

見積書や請求書の作成は、月末や月初に集中して発生するため、RPAによる自動化が向いています。品名や数量、金額などの項目は固定であり、手順も決まっているため、RPAを用いることで効率的に業務を遂行することが可能です。

在庫管理

製造業にとって在庫管理は非常に重要な業務です。日々、大量の商品を正確に把握する必要があり、大企業ほど管理作業が複雑になります。例えば、「取引先から届いた納品書の内容を確認し、実際の納品数を確認して管理システムに登録する」といった作業は製造業なら日常的に発生します。

メールを開いて納品書をダウンロードし、確認してから管理システムに登録する作業は単純ではあるものの、数が増えると人手だけでは時間がかかってしまいます。そこでRPAを導入すれば、納品書のダウンロードと内容のチェック、そして管理システムへの登録といった一連の作業を自動化することが可能です。スピーディーな在庫管理が可能になり、人的ミスによる在庫のカウントミスも減らすことができます。

受発注業務

受発注・出荷業務は、昨今専用のシステムを利用する企業が増えていますが、中には紙ベースでの注文書や発注書を送ってくる取引先も存在します。これまで、人間が情報を確認してシステムに入力していた業務も、RPAの導入により自動化が可能です。

最近では紙ベースの注文書や納品書をAI-OCRで読み込みテキスト(データ)化し、データ化した情報をRPAによって管理システムに自動で入力することで、効率的な受発注業務の自動化が可能となっています。

入金消込

RPAを使えば入力した売掛金を消していく入金消込業務を自動化できます。これにより、定型的な業務を数人で分担する必要がなくなり、作業の引継ぎも不要です。手作業での入金消込では、人的ミスが起こる可能性があるため、見直しや訂正が必要になりますが、RPAならこれらの手間もかかりません。

RPA導入にコストがかかるものの、長期的には人的リソースや人件費の削減が期待できます。入金消込業務に必要な人員が減るため、社員の負担や残業時間も減るでしょう。会社のキャッシュフロー改善にもつながるため、人手不足の会社ではRPA導入が有効です。

情報のリストアップ

RPAを利用することで、営業部門に必要な顧客情報のリストアップが効率的に行えます。データベースやウェブサイトから情報を収集し、所定のフォーマットに整形する作業は、手順が決まっているため、RPAによる自動化が可能です。さらに、他のシステムとRPAを連携することで、顧客情報を活用して見積書や提案書、プレゼンテーション用の資料を作成することもできます。

メールに関する操作

メールのやり取りには、相手の内容を理解して適切な返信をする必要があるため、「自動化できない」と考えるかもしれません。しかし、問い合わせに対する一次返信や書類受領の確認、在庫管理、メール配信などは、定型文を使用することが多いため、RPAによる自動化が可能です。

電子カルテへのデータ移行

昨今、医療業界では医療DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められています。

特に、医療機関同士などでのスムーズなデータ交換や共有を推進するために全てのカルテを電子カルテに置き換える「電子カルテ情報の標準化」は、医療DXにおいて重要な役割を果たしています。

法律上、診療データは5年間保管する義務があるため、多くの病院が大量のデータを新しいシステムに移行する必要があります。しかし、従業員の採用や外部委託による処理はコストがかさむでしょう。このような場合、RPAを使用することで効率的に処理を行うことができます。

士業務

士業においては、多くの事務作業が必要とされ、書類作成時は雛形を使用することが一般的です。顧客情報の入力においても、顧客管理システムからの転記が必要であり、大量の転記作業が発生します。情報の入力や転記作業はRPAの得意分野であるため、士業業務においても効果的に活用可能です。また、公文書のダウンロードや保存など日次で発生する業務の自動化もRPAが自動で実行するため他の作業に充てることができます。

口コミ収集

口コミ収集は、顧客の声を把握し、企業の改善に役立つ重要な業務ですが、大量の口コミを手動で収集するのは非常に時間と手間がかかります。RPAを活用することで、口コミサイトからデータを自動的にスクレイピングし、分析することが可能です。また、RPAを使用することで、エラー率が低くなり、迅速かつ正確な情報を得ることができます。RPAによる口コミ収集は、企業にとって貴重な情報収集ツールとなり、ビジネスチャンスを生み出すでしょう。

レポート作成

RPAは、広告やマーケティング分野での業務に最適です。広告の管理画面から個別のレポートを作成したり、GoogleAnalyticsなどのログデータを抜き出してレポートを作成したりすることができます。また、あらかじめ設定した情報を取得し、定型レポートを作成することも可能です。

これらの業務は、繰り返し行われる作業であり、RPAを活用することで、時間とコストを節約できます。さらに、収集したデータを分析することで、製品やサービスの改善や開発に役立てることも可能です。RPAは、多忙なマーケティングチームの負荷を軽減し、生産性を向上させるために必要なツールです。

RPAができない業務、向いていない業務

RPAは、繰り返し行われるルーティン作業に適しており、効率化や作業負荷軽減に役立ちますが、全ての業務に対応するわけではありません。例えば、企画・計画・分析業務は、複雑な思考や判断力が必要であり、RPAが自動化できる範囲を超えています。また、クリエイティブ業務には、感性や創造力が不可欠であり、人間の能力による作業が求められます。さらに、応対業務には、相手の感情やニュアンスを理解し、適切に対応する能力が必要であり、RPAが代替することは困難です。

つまり、RPAは繰り返し作業やデータ処理などのルーティンワークに向いており、それ以外の業務については、人間の能力や判断力が必要となります。RPAを導入する際は、自社の業務内容や課題を的確に把握し、自動化が可能な業務に導入する必要があります。

RPAを活用することで、人間が行う定型的かつ反復的なタスクを自動化し、従業員の負担を軽減することができるため、従業員の空いたリソースを人間の判断力を必要とする業務に注力させることが可能になります。

※関連記事

初心者でも分かるRPAでできること・できないこと

RPAの主な機能

RPAツールには主に、作業ロボット(シナリオ)作成機能、ロボット(シナリオ)編集機能、ロボット(シナリオ)の実行機能の3つの機能があります。これらの機能により、人間の手作業にかかる時間やエラー率を削減し、業務の効率化を実現することが可能です。

RPAロボット(シナリオ)作成機能

記録機能

記録機能は、ユーザーが実際に行った操作(クリックや入力など)をそのままRPAに記録し、シナリオとして登録するための機能です。

中でも「録画機能(レコーディング機能)」は、マウス操作やキーボード入力をRPAが自動で認識し、処理ステップとして記録する仕組みで、この機能を使えばユーザーが普段どおりに作業するだけで、一連の手順がそのままRPAロボットに登録されるため、操作を一つずつ設定する必要がありません。プログラミングや専門知識がなくてもシナリオを作成できるため、現場の担当者でも比較的簡単に業務の自動化を始められる点が特長です。

一度記録した処理は、シナリオとして何度でも繰り返し実行することができ、日々の定型業務を効率的に代行することが可能になります。

認識機能

認識機能とは、画面上の操作対象(ボタン、入力欄、チェックボックスなど)をRPAに認識させるための機能です。

RPAツールには、対象を認識する方法として主に「画像認識」「座標認識」「オブジェクト認識」の3種類があります。

画像認識は、ボタンやアイコンなど、画面上の「見た目」をもとに対象を認識する方法で、UI要素の構造が取得できない場面でも対応可能です。

例えば、あらかじめRPAにクリックさせたいアイコンの画像を覚えさせておくことで、設定されたタイミングで覚えたアイコンの画像をマッチングさせ、自動的にクリックします。画像認識であれば、ウインドウサイズが変わったり、画面上でアイコンの位置が変わったりしても自動的に判断して動作することができます。

座標認識は、画面上の絶対位置(X・Yの座標)を指定して操作する方法で、簡易的な操作には向いていますが、画面構成が変わると再設定が必要な場合もあります。

オブジェクト認識は、システム内部の構造(HTMLやアプリケーション内部の要素)を読み取り、対象を正確に識別する方法です。動的な画面や複雑な業務システムにも強い手法です。

現場の実務担当者やIT・プログラミング知識がない担当者が扱う場合は画像認識のRPAツールを使うことで、簡単にシナリオ作成が可能です。

条件設定機能

条件設定機能とは、業務の内容に応じて、処理の分岐や繰り返しを設定できる機能です。

「条件分岐(if)」や「ループ処理(for/while)」といった制御構造をシナリオに取り入れることで、単純な一方向の自動処理だけでなく、判断を伴う複雑な業務フローにも対応できるようになります。

たとえば、「入力された数値が一定の条件を満たしているかどうかを判定し、処理の内容を切り替える」「フォルダ内に複数のファイルがある場合に、1件ずつ順に処理を繰り返す」「画面上の特定のボタンが表示されていれば実行、なければスキップする」といったように、業務の実態に即した「判断」や「繰り返し」を自動化ロボットに組み込むことができます。

このように、条件によって柔軟な処理ができることで、RPAは単なる作業代行ではなく、“業務ルールを理解して動けるロボット”のように運用することが可能です。

スクレイピング

スクレイピング機能は、Webサイトから情報を収集し、データを自動的に抽出・加工する機能です。

RPAの場合、対象となるWebページ上の操作を事前に記憶してページ情報を抽出する必要があります。

スクレイピング機能を活用することで、Web上のテキストや表形式のデータを自動認識し、大量の情報を素早く取り込むことができるため、情報収集に費やしていた時間や手間を大幅に削減し、データの正確性を高めることが可能になります。

例えば、競合他社の商品情報や価格・株価、天気などのWeb上の情報を収集してExcelやCSVに書き出したり、メールで送信したり、アプリケーションに入力できます。大量の情報を収集して分析することは、マーケティングにおいて不可欠であり、スクレイピング機能を上手く活用することで、他社との差別化を実現できます。

ただし、スクレイピングを禁止している企業もあるため、スクレイピング機能を利用する際には、Webサイトの利用規約や著作権法などに違反しないように注意が必要です。

RPAロボット(シナリオ)編集機能

シナリオ編集

RPAにおけるシナリオとは、自動化させたい業務の処理方法をステップごとに分けて、分かりやすく示して可視化した手順書のようなものです。

シナリオ編集機能は一度作成したシナリオを修正するための機能で、主に「ステップの挿入・削除・移動」、「条件分岐の追加・変更」「画像の変更・編集」「フローチャート表示」の操作が可能です。

RPAはシナリオを柔軟に変更できるため、業務プロセスの変更があった際の処理フローの調整ができるだけでなく、随時改善することで業務自動化の品質向上にもつながります。

RPAロボット(シナリオ)の実行機能

ワンクリックによる実行

操作画面上で作成したロボットを選択し、実行ボタンをクリックするだけで即時に自動化の処理をはじめることができます。

人がその場で操作して実行する形式のため、「まずは一度試しに動かしてみたいとき」や「その都度業務を処理したい」、「日によって処理のタイミングが異なるような業務」に利用できます。

タイムスケジューリングによる実行

RPAのタイムスケジューリング機能は、あらかじめ作成した自動化処理を指定した時間に自動的に実行する機能です。この機能を利用することで、例えば夜間や休日など人がパソコンを操作していない時間帯に処理を完了させることができます。また、忘れがちな処理や繰り返し行う必要のある処理も、事前に設定しておくことで便利に利用できます。スケジューリング機能を上手く活用して、より効率的な自動化を実現しましょう。

トリガーによる実行

RPAのトリガー機能は、特定のアクションやイベントが発生した際に自動処理を実行することができる機能です。

ファイル名の変更、キー操作やマウス操作の検知、メールの受信、特定情報のログファイルへの記録などをトリガーとして設定し、あらかじめ作成した自動処理を実行できます。

この機能を使って、「メールの添付ファイルを自動で処理してから違うフォルダに移動する」「Excelファイルの変更を検知してデータを抽出し、アプリケーションに自動で入力する」といったことが可能です。アイデア次第で便利な使い方ができますので、ぜひ工夫してみてください。

RPAの部門別活用例・活用方法

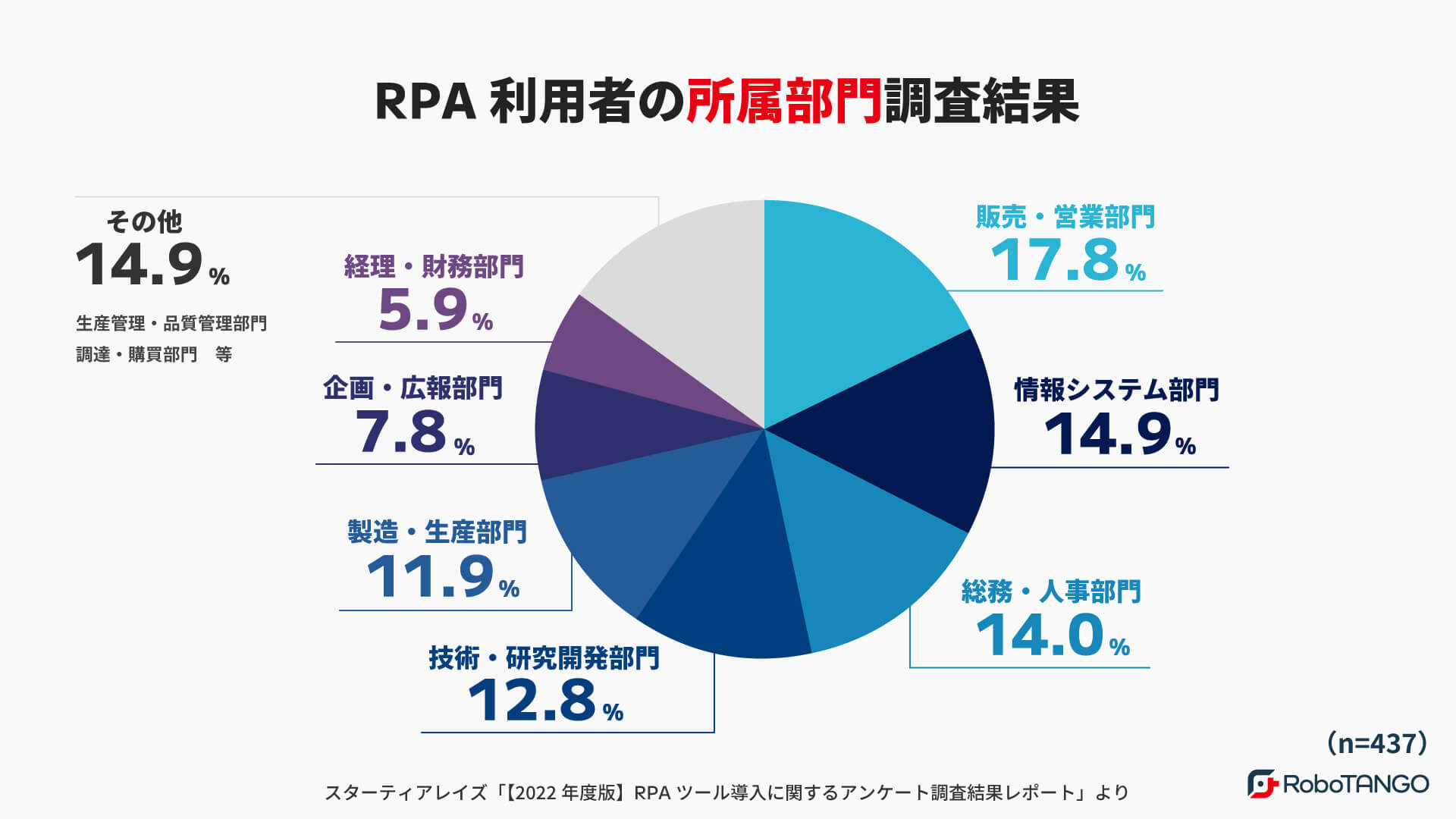

RPAは幅広い業務に適用できるため、業種や職種を問わず導入されています。2022年に当社がRPAツールに関するアンケート調査を行った結果からも、RPAツール利用ユーザーの所属部門の割合は「販売・営業部門17.8%」「情報システム部門14.8%」「総務・人事部門14.0%」「技術・研究開発部門12.8%」「製造・生産部門11.9%」「企画・広報部門7.8%」と

全部門で平均的にRPAツールを利用していることが分かります。

また別のアンケート調査で、RPAツールを継続的に仕事で利用していると答えた方を対象に、現在の役職として、もっとも近いもの何か解答してもらったところ、「一般社員クラス34.1%」「係長・主任クラス21.5%」「課長クラス19.5%」「部長クラス16.2%」「経営層・役員クラス6.2%」「パート・アルバイト・派遣社員・フリーランスなど1.8%」という結果になりました。

これらの結果を踏まえながら、RPAはそれぞれの部門でどのように活用されているのか、具体的な例や活用方法についてご紹介します。

出典:スターティアレイズ「【2022年度版】RPAツール導入に関するアンケート調査結果レポート」より

人事・労務部門

タイムスケジューリングによる実行

RPAを導入することで、従業員の勤怠管理における業務を自動化できます。

例えば、勤怠管理システムから情報を取得し、集計作業をRPAで自動化することで、従業員の時間外労働や労働日数、休暇残業など勤務時間の正確な管理を可能にし、労働時間の管理をすることができるようになります。また、長時間労働者を効率的に見つけ、長時間労働者や管理者への通知を自動化することもできます。

RPAを活用することで従業員の勤務状況の確認を効率化することが可能になるのです。

勤怠管理データの基幹システムへの転記

勤怠管理業務において、従業員のタイムカードの確認やデータダウンロード、基幹システムへの転記といった一連の作業は、RPAを活用することで自動化が可能です。

RPAを導入すれば、有給申請の承認やワークフローが自動化され、手続きが簡易になります。従業員の勤務時間や休暇情報を自動的に集計し、給与計算などの業務に活用することができます。

もし勤怠管理システムと給与計算システムが連携していない場合でも、RPAを活用すれば勤怠管理システムから出力した勤怠データを給与計算システムへ転記する作業まで一律して自動化することが可能です。

勤怠管理を自動化することで、ヒューマンエラーによるミスの軽減や作業時間の削減、業務の効率化が期待できます。

入社・退社の手続き

従業員の入退社には多くの手続きが必要ですが、RPAを導入することで一部の手続きを自動化できます。たとえば、従業員の入社時には、入社手続きに関する書類の作成や、社内で使用している各システムに従業員の情報を個別に登録する必要がありますが、RPAを活用することで、Excelなどから従業員の情報を自動で取得し、書類を作成したり社内のシステムへ登録したりすることができます。

RPAを活用することで従業員にアクセス権を付与する手続きなども自動化できるため、人事業務の大幅な効率化が期待できます。

経理・会計部門

交通費など経費データの「仕分け」と「照合」

RPAを活用することで、経費精算におけるデータ突合や仕訳入力、支払先のチェック、社内マスタへの登録作業などが自動化できます。経費データ入力用Excelシートの加工や、Web上の交通費精算ツールを利用する場合も、内容確認と精算業務を自動化することが可能です。これらの業務が全て自動化されることで業務の効率化に大きく貢献できます。

会計システムへの「データ転記」と帳票の「出力」

RPAを会計システムへ導入することで、データ転記作業や帳票の出力作業を自動化できます。具体的には、RPAツールを使用して、帳票の情報を自動的に読み取り、データを会計システムに転記することが可能です。また、RPAは帳票の出力作業も自動的に行うことができ、効率的な業務処理を実現します。RPAを導入することで、高速かつ正確な業務処理により従来の手作業によるヒューマンエラーを削減できるだけでなく、会計部門の業務負荷を軽減することができます。

管理・総務部門

受発注データの入力や納品書のPDF変換を自動化

RPAを利用した業務自動化は、受注処理業務においても有用です。例えば、従来は手動で入力していた紙の注文書の内容をRPAを用いて自動的に処理することができます。具体的には、FAXやスキャンされた注文書から商品や契約情報を自動的に識別し、OCR技術を用いてデジタル化します。

その後、RPAロボットが受注管理システムにデータを自動入力した後、納品書も自動的にPDF化することで、情報を一元管理することが可能となり、データ連携や情報共有が容易になります。また、必要な場所に必要な人員を割り当てることができるため、リソース不足の問題も解消されます。

クラウド型WMSからの在庫管理を自動化

クラウド型WMS(Warehouse Management System=倉庫管理システム)にRPAを導入することで、在庫管理や入出庫管理、調整、棚卸しなどの作業の自動化が可能になります。これにより、作業時間の短縮につながりスタッフの負担を減らすことができるだけでなく、人的ミスの削減によって、在庫数の誤りや出荷ミスなど、従来は人間の手作業によって発生していたトラブルを減らすことができるでしょう。

RPAを導入することで、在庫情報をリアルタイムに把握できるため、在庫レベルを適切に管理することができ、在庫切れや在庫過剰などの問題を事前に把握し、適切な対応ができます。RPAをクラウド型WMSの在庫管理システムに活用することで、効率化や精度向上、在庫管理のリアルタイム化など、多くのメリットが期待できます。

また、賞味期限をデジタル管理することで、誤出荷を防いだり、在庫管理を可視化することで、スペースを有効活用することも可能です。

クロネコヤマトではRPAが既に導入済みです。作業帳票や格納ロケーションをシステム上で管理することで、作業員の知識や経験に依存しない作業が実現できるようになったという声が上がっています。

複数のExcelファイルの仕入れ明細データをまとめてメール通知

RPAを活用することで、複数のExcelファイルに分散された仕入れ明細データをまとめて自動的にメール通知することができます。具体的には、ロボットが指定したフォルダ内のExcelファイルを自動的に検索し、仕入れ明細データを抽出して統合する。そして、抽出されたデータを指定した形式に整形し、自動的にメール本文に挿入します。

最後に、指定したアドレスに自動送信することで、仕入れ明細データをまとめて通知することが可能です。このようにRPAを活用することで、従来は手動で行っていた作業を自動化することができ、人的ミスの削減や業務の効率化につながります。

営業部門

見込み客のリストづくり

RPAを用いることで、営業担当者が手動で行っていた見込み客のリスト作成業務を自動化することができます。具体的には、ロボットが指定されたWebサイトやデータベースから、あらかじめ指定された条件に基づいて、見込み客のリストを自動で作成します。たとえば、特定の業種や地域、売上規模などを条件に指定することが可能です。

また、作成されたリストは、CSVファイルなどの形式でエクスポートして、営業担当者が直接使用したり、SFA/CRMにインポートしたりして活用できます。RPAを利用することで、従来は手動で行っていた作業を自動化することができ、作業効率の向上や、見込み客情報の正確性・網羅性の向上が期待できます。

また、営業担当者が見込み客リストを自動作成できるようになることで、空いた時間で顧客との関係性を構築することが可能に。RPAによる見込み客リストの自動作成は、業務のスピードアップや効率化に貢献するだけでなく、顧客ロイヤルティやエンゲージメントの向上にもつながります。

見積・請求書の作成

RPAを活用することで、見積書や請求書の作成業務を自動化できます。RPAが必要な情報をデータベースから取得し、書式を整え、見積書や請求書データを作成し、PDFファイルに変換することが可能です。

RPAは計算や金額の集計を自動的に行うため、ミスや漏れなく、高い精度で処理します。さらに、複数の見積書や請求書を一度に処理することも可能であり、業務の効率性が大幅に向上するでしょう。

在庫確認のメール送信

RPAを用いることで、在庫確認のメール送信業務を自動化することが可能です。RPAは定期的に在庫管理システムを監視し、在庫が一定量以下になった商品を自動的に検知します。そして、必要な情報をまとめ、指定されたアドレスにメールを送信し担当者に通知することができます。

この業務プロセスの自動化により、在庫管理作業の負荷を軽減し、在庫切れや過剰在庫のリスクを減らすことができるでしょう。また、人的ミスを排除することができ、正確性や精度の向上にもつながります。さらに、自動化によって在庫情報の可視化が可能になり、在庫数や発注数などの管理も容易になります。このように、RPAを用いることで、在庫確認業務を自動化し、時間の節約や精度の向上、在庫リスクの軽減などのメリットが期待できます。

マーケティング部門

レポートの自動作成

マーケティング部門のレポート作成業務にRPAを活用することで、データ収集・整形・レポート作成の自動化が可能になります。

RPAを活用することで、WebサイトやSNS、Google Analyticsなどの分析ツールなどから自動的にデータを取得し、そのデータを整形して分析しやすいデータに変換し、レポートとして作成することができます。

レポート作成はデータを集計して加工するだけではなく、戦略を考えて質を向上することが本質的です。今まで人力で行っていたレポート作成作業までをRPAで自動化することで、空いた時間を戦略立案に費やすことが可能になります。

アンケートデータの収集・解析の自動化

RPAを用いることで、アンケートデータの収集・解析を自動化することが可能です。アンケート調査は、大量のデータを集め、解析することが必要とされるため、多くの時間と手間がかかります。しかし、RPAを活用することで、この業務を自動化することができるのです。

紙媒体のアンケートの場合、OCRツールを利用しアンケート用紙を読み取り、RPAで自動的にデータベースに格納することができます。

アンケートフォームの場合は、RPAを活用し、アンケートフォームから回答データを抽出し、抽出した回答データをデータベースに保存することができます。

データ分析ツールと連携させることで、自動的にアンケートデータを解析し、統計的な分析結果を出力することも可能です。

これにより、アンケートデータの収集・解析作業に費やされる時間と手間を大幅に削減することができます。さらに、自動的に解析結果を出力することにより、意思決定のプロセスを加速し、より迅速かつ正確な意思決定を実現することができます。

名刺データの取り込みとSFAやMAツールへのリスト登録

名刺管理ソフトやOCRソフト、アウトソーシングによりデータ化した名刺情報をSFA/CRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールなどのシステムに登録する際はRPA活用がおすすめです。

通常、名刺などの顧客情報を社内の顧客管理システムに登録するには、手作業での入力が必須で、膨大な時間と手間が必要です。しかし、RPAを導入することで、名刺データを自動的にインポート用データに整形・変換し、データベースに登録させることが可能になります。また、Webスクレイピング技術を使用して、Webサイトから情報を収集し、自動的にリストに登録することもできます。

RPAで自動的にリスト登録を実行させることで、登録ミスや入力漏れ、重複登録などの問題を回避し、正確かつ迅速なリスト登録を実現し、生産性を向上させることが可能です。

また、昨今では名刺の読み取りに特化したRPAソフトウェアも存在し、より高速で正確な名刺データの取り込みが可能になっています。これにより、業務の効率性を向上させることができ、貴重な時間を節約することもできます。

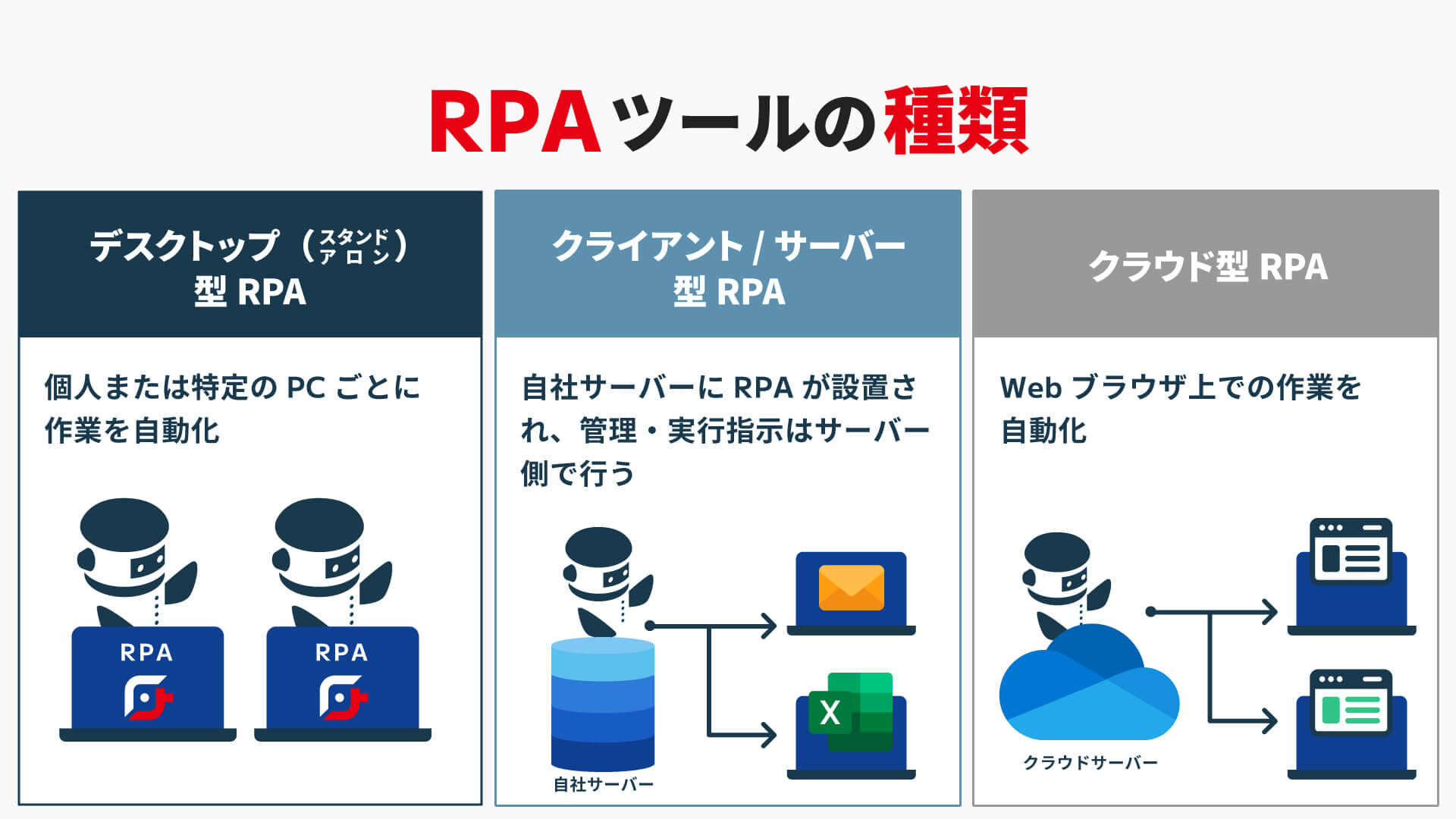

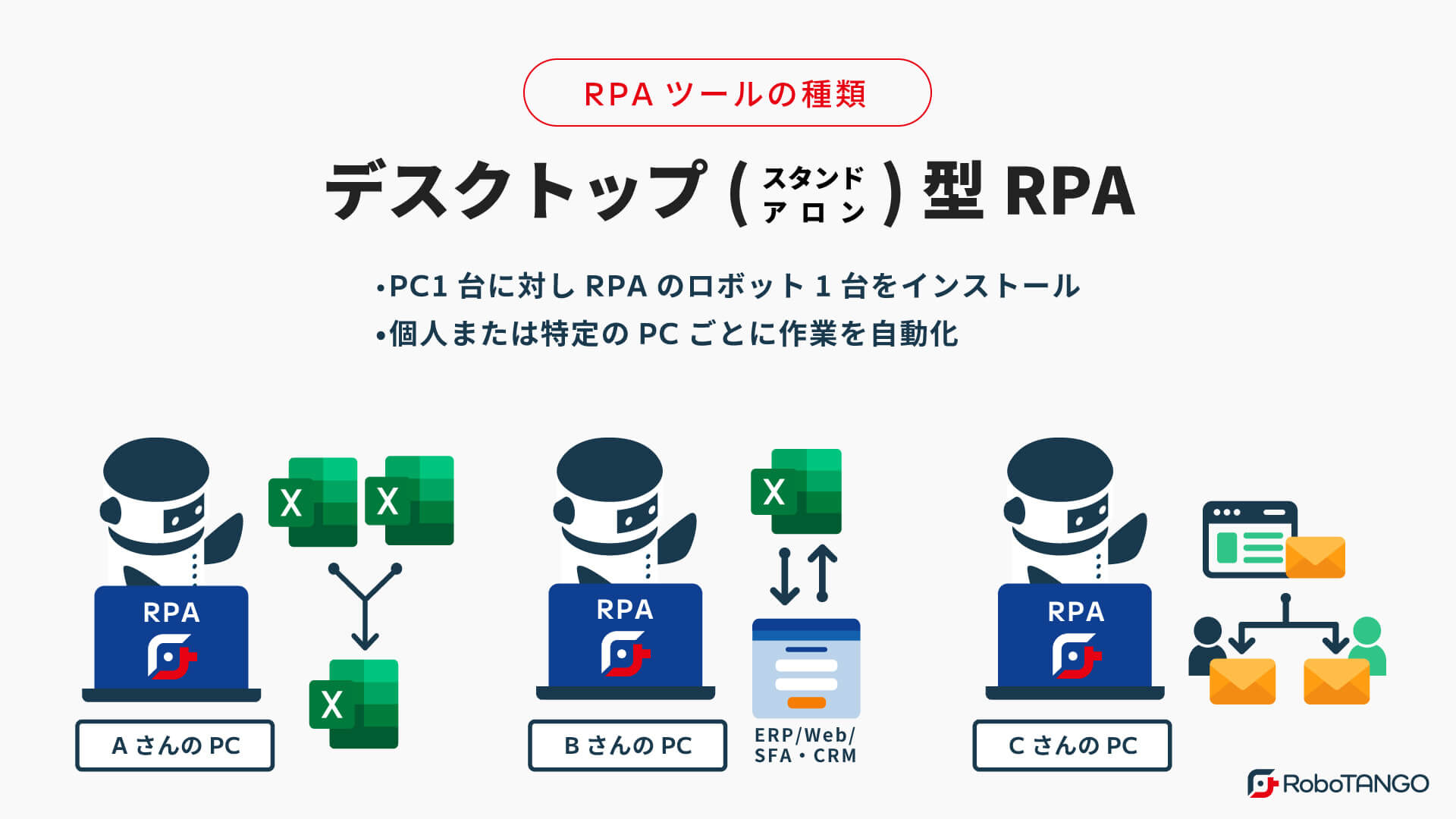

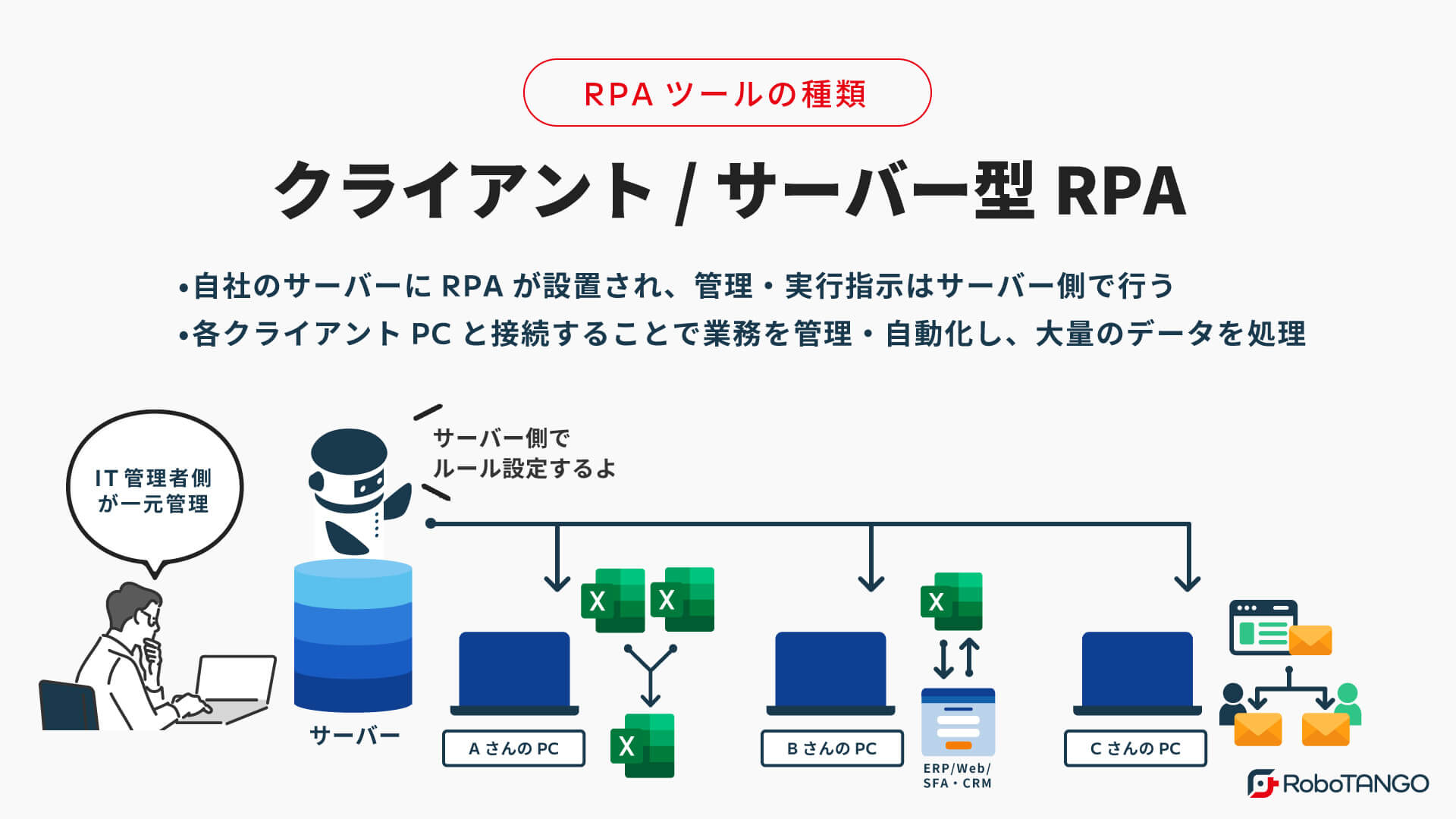

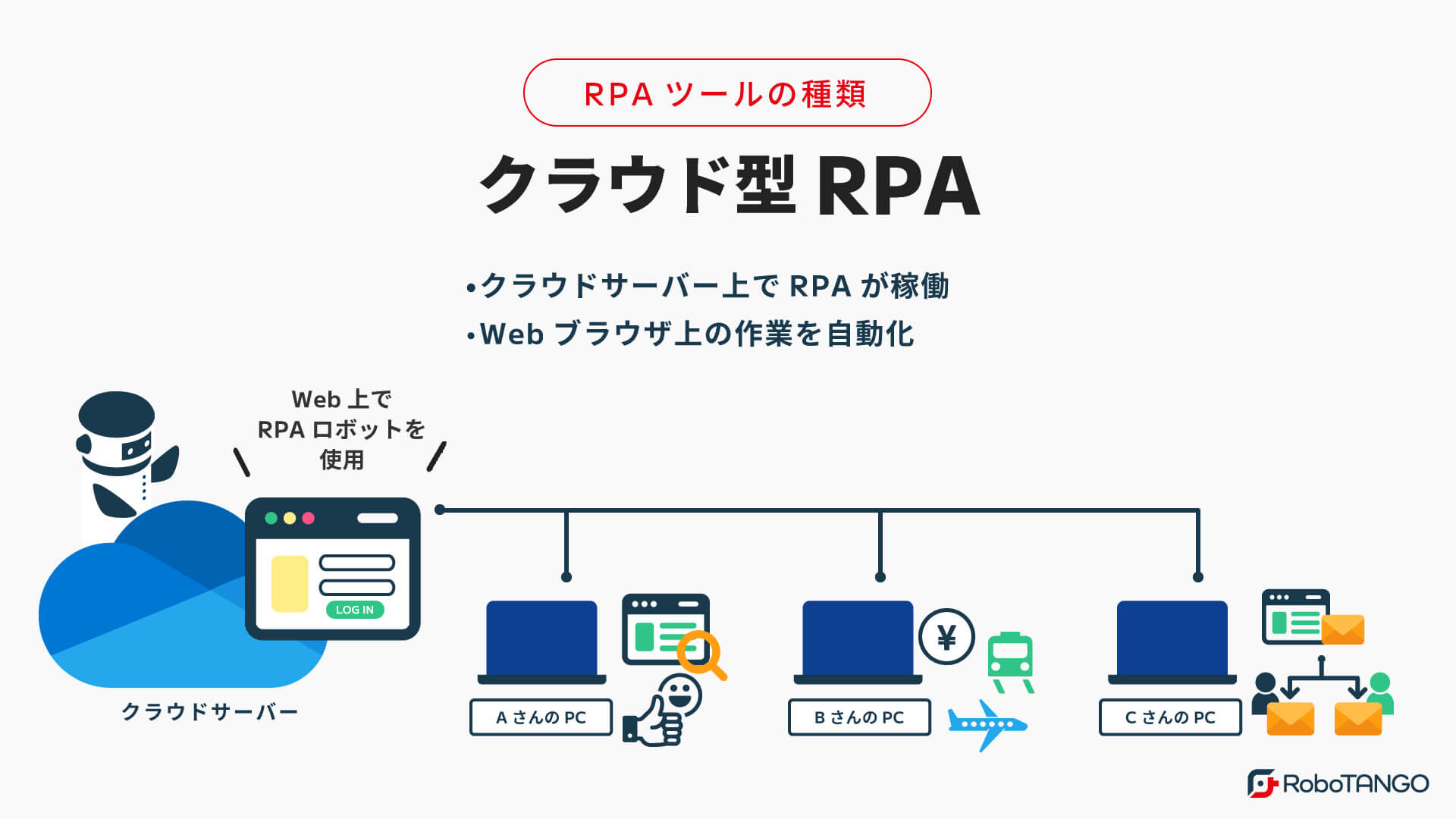

RPAツールの種類

RPAツールには「デスクトップ型」、「サーバー型」、「クラウド型」の3種類あり、目的や用途によって導入すべきツールが異なります。担当者規模や部門レベルでの活用であればデスクトップ型RPA、大規模な組織での活用であればサーバー型RPAでの活用が多く見られます。また、クラウド型RPAは、クラウドサービス上での利用に有用なツールとなっています。以下に、3種類のRPAツールの特徴や規模感、メリットなどをまとめています。

| RPAツールの種類 | デスクトップ型RPA | サーバー型RPA | クラウド型RPA |

|---|---|---|---|

| 特徴 | ・個人または特定のPC上で作業を自動化。 ・端末ごとで違う処理が可能。 ・PC1台に対しロボット1体 ・コンピュータ上で単独に動作するツール。主に個人や小規模な組織で使用される。 |

・自社のサーバーにRPAが設置され、管理・実行指示はサーバー側で行う。 ・各クライアントPCと接続することで業務を管理・自動化し、大量のデータを処理。 ・IT管理者が一元管理。 ・複数のコンピュータで動作するツール。サーバー上に管理・制御用のソフトウェアを設置し、クライアントからの要求に応じて処理を実行する。大規模な組織で使用される。 |

・クラウドサーバー上でのRPAが稼働。 ・Webブラウザ上の作業を自動化。 ・3種類の中で比較的安価。 ・インターネットを通じて提供されるRPAツール。利用者はインターネットに接続した端末からアクセスし、利用することができる。スケーラビリティが高く、導入コストが低い。 |

| 作業範囲 | ・Webブラウザ ・社内サーバー ・ローカル環境 での作業すべて可能 |

・Webブラウザ ・社内サーバー ・ローカル環境 での作業すべて可能 |

Webブラウザなどのクラウド上の作業のみ |

| 運用規模と利用者 | 小規模~中規模 ・部門 ・担当者レベル |

大規模 ・会社全体 |

小規模 ・部門 ・担当者レベル |

| 管理者 | ・部門 ・担当者レベル |

情報システム部門/開発部門などのIT管理者 | ・部門 ・担当者レベル |

| 導入ハードル | 低い | 高い | 低い |

| 作業難易度 | 低い | 高い | 低い |

| メリット | ・作業を録画してロボットを作成できるため、導入~運用までが容易 ・部門や担当者レベルで導入できるためスモールスタートが可能 ・担当者レベルで運用・管理できる ・無料トライアルで運用イメージをつけられる ・専門的なスキル・知識が必要ないツールが多い ・効果がすぐに得られる |

・業務を横断した一括管理ができる ・全社的にガバナンスを利かせやすい ・多重実行できる(PC1台に対し100体以上のロボットが働ける) ・PC利用中もロボットを稼働させられる ・大規模展開が可能 ・セキュリティ面で安心 |

・導入~運用までが容易 ・コストが安価 ・専門的なスキル・知識が必要ないツールが多い ・無料トライアルで運用イメージをつけられる ・PC利用中もロボットを稼働させられる ・運用・保守の手間がかからない |

| デメリット | ・ロボット稼働中はPCを利用できない ・担当者レベルで導入できるため属人化しやすい ・業務のブラックボックス化の可能性 |

・導入費用や維持費が高額 ・サーバーなどを導入する場合大掛かりになるため導入~運用まで長期間必要 ・専門の知識・スキルが必要 ・個人単位でのカスタマイズができない |

・社内のシステムやPC内での操作・利用ができない ・セキュリティ面の不安 ・定額+処理数に応じての従量課金になっているため、処理が多くなればなるほど金額があがる可能性がある ・ロボットの動きが見えないため正しい処理ができているのかチェックができない |

| 費用・価格帯 | 低価格~高額 | 高額 | 低価格

※従量課金のため高額になることも |

次にそれぞれのRPAの特徴をまとめて解説していきます。

デスクトップ型RPA

デスクトップ型RPAは、個々のパソコン上で動作する自律型ソフトウェアで、パソコン1台につきRPAロボット1体をインストールするため、パソコン毎に異なる業務を自動化させることが可能です。個々の作業内容に合わせて細かく調整でき、幅広い業務に対して自動化させることができるため、担当者単位や部門単位など比較的中小規模の利用で多く導入されています。

デスクトップ型RPAの特徴としては、初心者でも比較的容易にRPAロボットを作成できることが挙げられます。パソコン操作を録画して自動化する機能が搭載されているため、直感的な操作が可能で、専門的な知識やプログラミングスキルが必要ありません。

また、「セキュリティの高さ」もデスクトップ型RPAのメリットです。クラウド型RPAと異なり、個々のパソコン上にソフトウェアがインストールされているため、情報漏洩のリスクが低く、企業秘密などの機密情報を取り扱う場合には安心です。

インターネット接続がされていないPCと機器を連動させたい場合にも、オフライン対応のデスクトップ型RPAなら対応が可能です。

サーバー型RPA

サーバー型RPAは、自社サーバーにRPAをインストールし動作させる仕組みで、複数部門を横断した大規模な業務プロセスの自動化に最適です。また、セキュリティが非常に高いため、大手銀行・保険会社・証券会社など、規模が大きく複雑なシステムを運用する企業で導入されることが多いです。

基幹システムレベルでの利用になるため、RPAロボットの作成・運用・利用端末などはサーバーを管理している情報システム部門や開発部門が主に一元管理を行います。

導入にはインフラの準備など時間と費用がかかり、運用にも高い技術力が必要となるため、中小企業には不向きです。

デスクトップ型RPAよりも対応業務の範囲が大きく、その分コストも高額なのがサーバー型RPAの特徴です。

クラウド型RPA

クラウド型RPAは、WebサイトやSNS、Google Workspaceなどブラウザ上の業務プロセスを自動化することができます。

クラウド型RPAのメリットとしては、RPAを動かすためのハードウェアの購入やセットアップが不要で、利用開始が早くできること、またスケーラビリティが高く、必要に応じて容易に利用規模を拡大することができる点が挙げられます。リモートワークが増える中、オフィスに行かずとも自宅からでもアクセスできるため、柔軟な働き方が可能になることもメリットの一つです。

基幹システムレベルでの利用になるため、RPAロボットの作成・運用・利用端末などはサーバーを管理している情報システム部門や開発部門が主に一元管理を行います。

導入にはインフラの準備など時間と費用がかかり、運用にも高い技術力が必要となるため、中小企業には不向きです。

一方で、ブラウザ上の作業に限定されてしまい、デスクトップ型PRAやクライアント/サーバー型RPAのようにローカル環境での業務の自動化はできないためカスタマイズ性は高くありません。また、インターネット接続が不安定な場合、RPAの処理速度に影響が出るリスクもあります。クラウド上にデータが保存されるため、情報セキュリティのリスクが増大することも懸念されます。データのセキュリティについては、十分な対策を講じる必要があります。

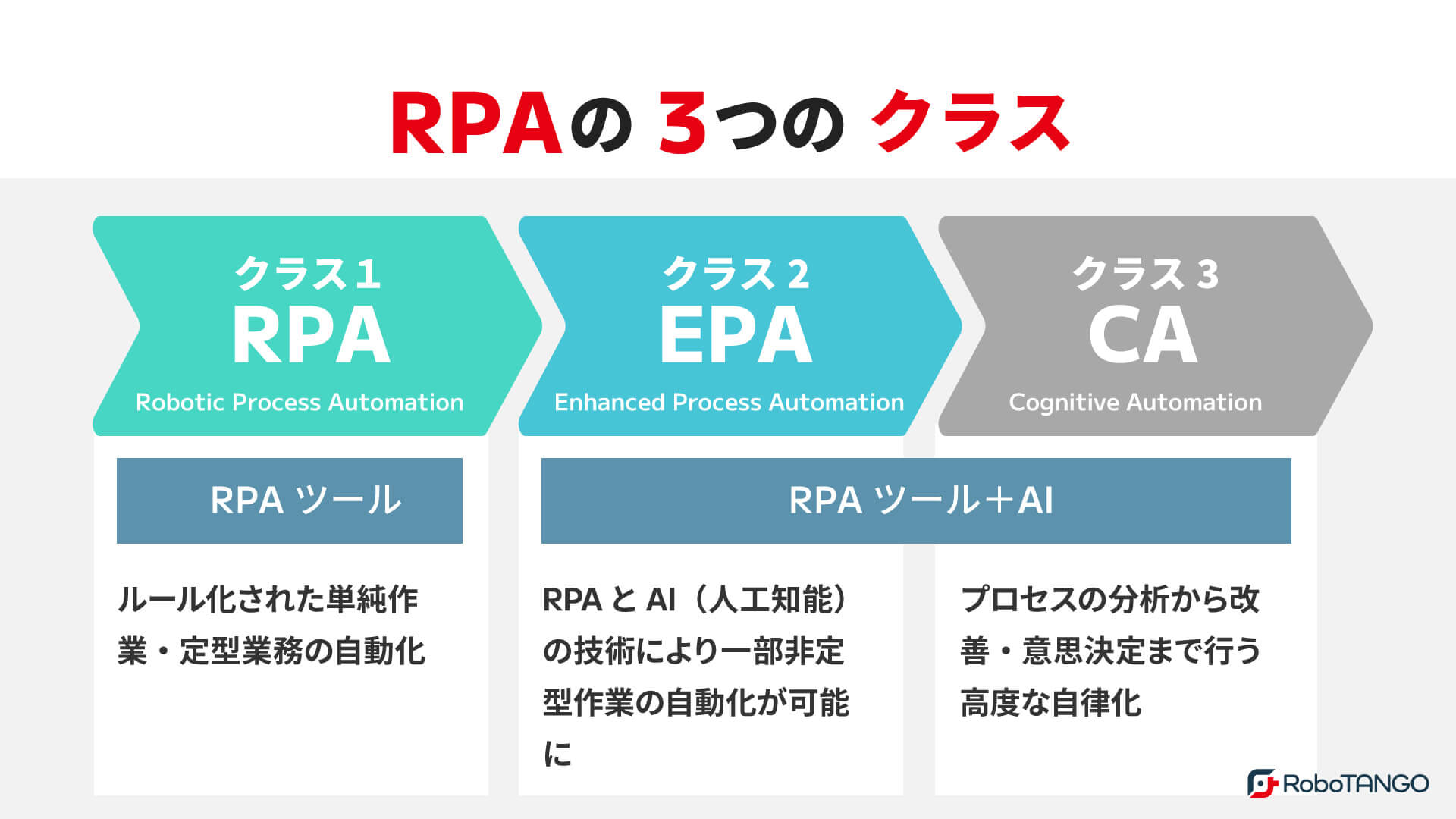

RPAの3つのクラスとは

総務省は、業務プロセス自動化に関するレポートの中で、RPAを3つのクラスに分類し、それぞれ自動化のレベルを提示しています。RPAにおける「クラス1」は定型業務の自動化、「クラス2」は一部非定型業務の自動化で、「クラス3」は高度な自律化です。

それぞれのクラスにおいて、自動化される業務プロセスのレベルや難易度が上がり、企業が取り入れる際の課題も異なってきます。

| クラス名 | 自動化の範囲 |

|---|---|

| クラス1 | 定型業務の自動化 ルール化された単純作業や反復業務・定型業務の自動化 |

| クラス2 | 一部非定型業務の自動化 判断能力や非構造化データの処理を取り入れた拡張型の自動化 |

| クラス3 | 高度な自律化 AIや自然言語処理を活用した認知型の自動化 |

クラス1:RPA

「クラス1」は、業務プロセスの自動化において最も基本的なRPAのレベルで、定型業務やルール化された単純作業を自動化することを指します。そのため、複雑なアルゴリズムや機械学習などの高度な機能を持たない場合が多いです。

あらかじめ決められた作業手順やルールに則って特定の業務プロセスを自動化するために設計されており、例えば、マニュアル通りに請求書を処理する、顧客情報を更新する、在庫管理システムを更新するなどが挙げられます。クラス1のRPAは、業務効率や生産性の向上、ヒューマンエラーの削減に役立てることができます。

クラス2:EPA(Enhanced Process Automation)

EPA(Enhanced Process Automation)とは、「より強化されたプロセスの自動化」を意味し、RPAにAIを組み合わせた、より高度で複雑な自動化技術や手法のことを指します。RPAが単純な業務プロセスの自動化に主に使われるのに対し、クラス2のEPAは非定型作業を自動化することができます。たとえば、AI(人工知能)や自然言語処理(NLP)、機械学習(ML)などの技術を活用することで、文章の意味を理解し、適切な処理を行うことが可能です。

EPAは、RPA単体では解決できないような、より高度な業務プロセスの自動化に役立ちますが、EPAを導入するにはより高度な技術や専門知識が必要となり、導入コストが高くなるでしょう。しかし、企業はより高度な自動化によって生産性の向上やコスト削減を実現することができます。

EPAの活用事例

EPAの活用事例は多岐にわたります。例えば、製造業では、生産ラインの全体最適化にAIやIoTを組み合わせたEPAを活用することが可能です。流通業界では、AIを活用した需要予測や在庫管理を行うことができます。また、金融業界では、EPAを活用して自動化されたクレジット審査や顧客サポート、顧客債務管理を実現することもできます。多種多様な業界や業務では、EPAを活用することで、自動化だけでなく、業務プロセスの改善や最適化も実現させることが可能になります。

クラス3:CA(Cognitive Automation)

RPAのクラス3であるCA(Cognitive Automation)は、「認知自動化」を意味し、RPAの自動化技術に人工知能や自然言語処理、機械学習、画像認識などを組み合わせた、高度な自動化技術のことを指します。クラス3のCAは、高度なAIとRPAを連携することによりデータ収集・分析をはじめ、自らの経験的知識に基づいて適切に意思決定ができるレベルで、人間が行うような複雑な業務を自動化することが可能です。CAは、EPAと比較して精度も向上するため、業務プロセスの改善や経営の最適化が可能になり、大きな貢献が期待されています。例えば、CAを活用して、膨大な数の契約書から必要な情報を自動抽出する、在庫減少のペースや季節要因から判断して商品を発注する、メールの内容を解析して適切な返信を自動生成するなどの業務ができます。

EPAは、RPA単体では解決できないような、より高度な業務プロセスの自動化に役立ちますが、EPAを導入するにはより高度な技術や専門知識が必要となり、導入コストが高くなるでしょう。しかし、企業はより高度な自動化によって生産性の向上やコスト削減を実現することができます。

CAの活用事例

RPAのクラス3であるCA(Cognitive Automation)を導入した場合、例えば、金融機関では融資申請書の自動処理や詐欺検出を行ったり、また医療分野では、医療記録の自動抽出や医療画像の自動診断を行うことができます。CAを活用することで、従来のRPAでは難しかった業務プロセスの自動化が可能となり、生産性の向上やコスト削減につながるでしょう。

RPAと他システムとの違い

RPAとよく間違われるキーワード「RDA」「AI」「ITシステム」「VBA」について解説します。それぞれの違いを比較することで、特徴を掴んでおきましょう。

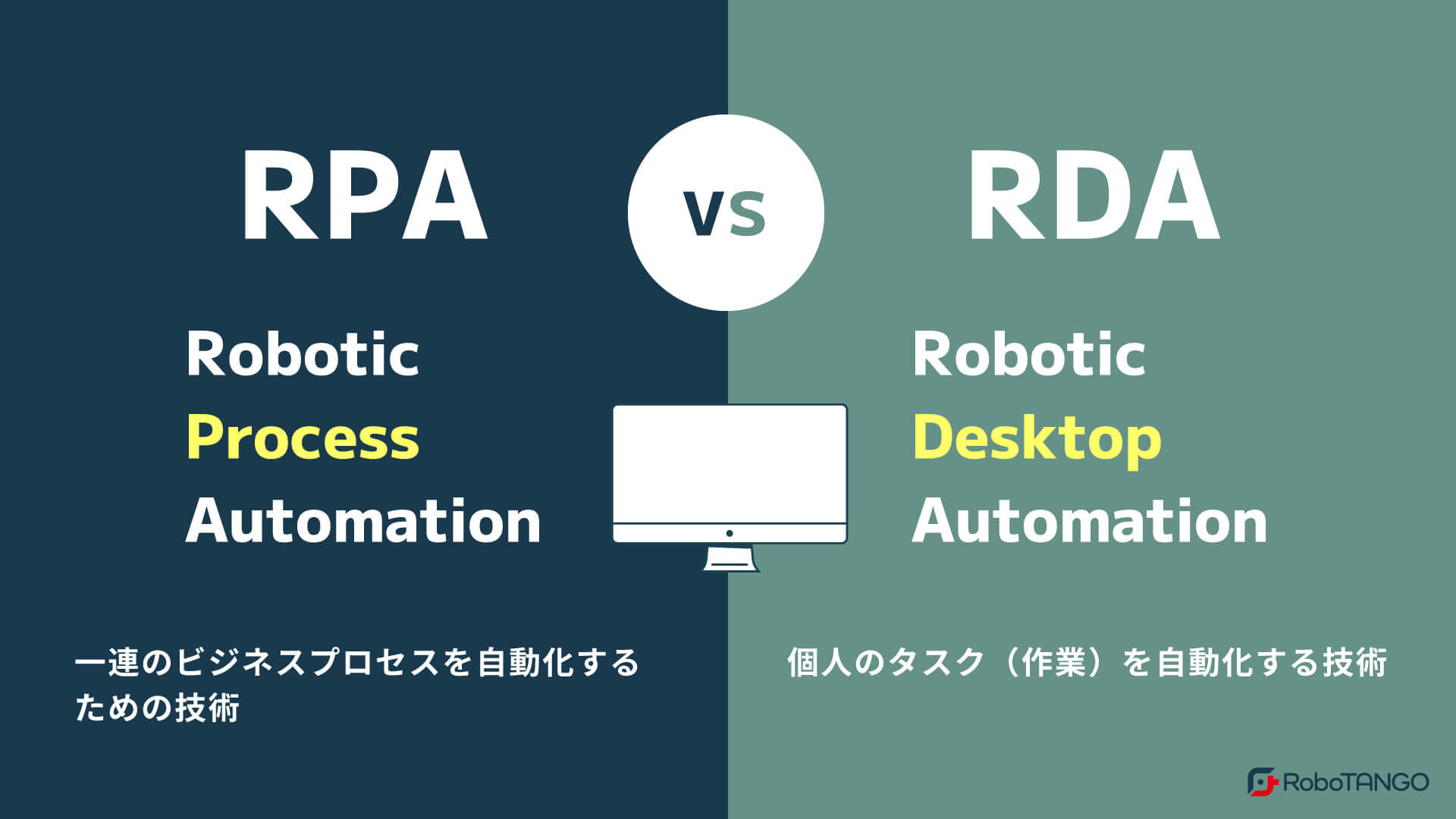

RPAとRDA(Robotic Desktop Automation)の違い

RDA(Robotic Desktop Automation=ロボティック・デスクトップ・オートメーション)とRPAは両者とも自動化ツールですが、目的や特徴が異なります。

RPAが業務プロセス全体の自動化を目的としているのに対し、RDAは個人のタスクを効率化することを目的としています。

RPAは企業におけるルーティンなビジネスプロセスを自動化し、業務全体の効率化を図ります。RDAは個人がより迅速で正確にタスクを処理するために自動化するもので、個人の業務効率向上に役立ちます。

また、サーバーにインストールし複数のパソコンをまたいで業務を自動化できるのがRPAで、個々のパソコンにインストールして自動化するソフトウェアはRDAだとも言われており、デスクトップ型RPAをRDAと呼ぶこともあります。

しかし、現在では「業務を自動化するツール」と言う意味では総称してRPAと呼ばれることがほとんどです。

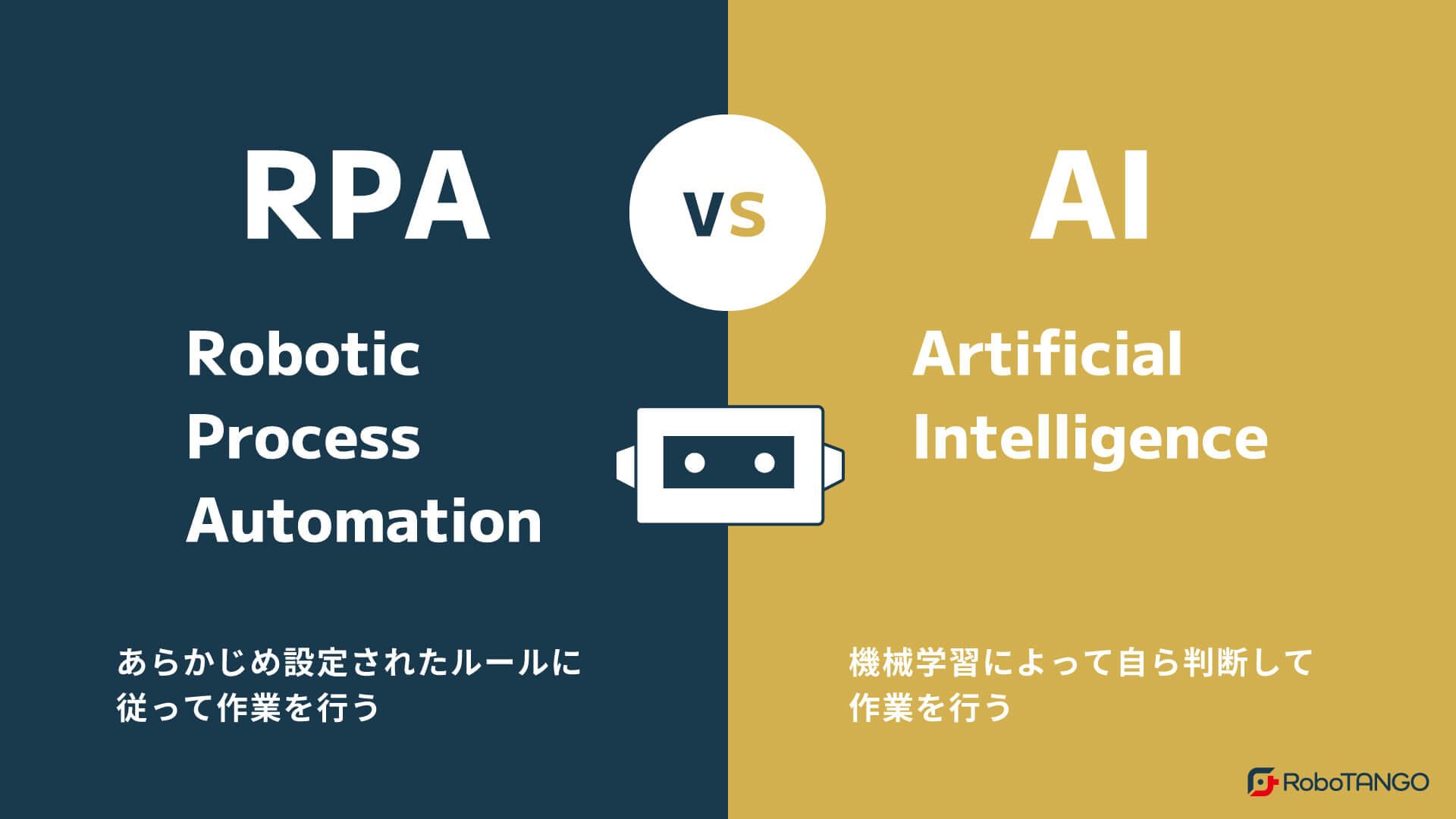

RPAとAIの違い

RPAとAI(Artificial Intelligence)はどちらも自動化技術ですが、特徴が異なります。

RPAは、定型業務や反復業務などルーティンな業務プロセスを自動化することに特化した技術またはソフトウェアであり、ルールに基づきRPAロボットが自動的に操作してタスクを処理します。一方、AI(Artificial Intelligence)は、機械学習や自然言語処理、画像認識などの技術を組み合わせて、データから自動的に知識を獲得し学習するため、自ら推論や判断を行うことが可能です。

つまり、RPAはあらかじめ決められたルールに基づく業務プロセスの自動化に特化し、AIは高度な自動化技術でデータの解析や自律的な意思決定に特化しており、より複雑な業務プロセスの自動化に適しています。

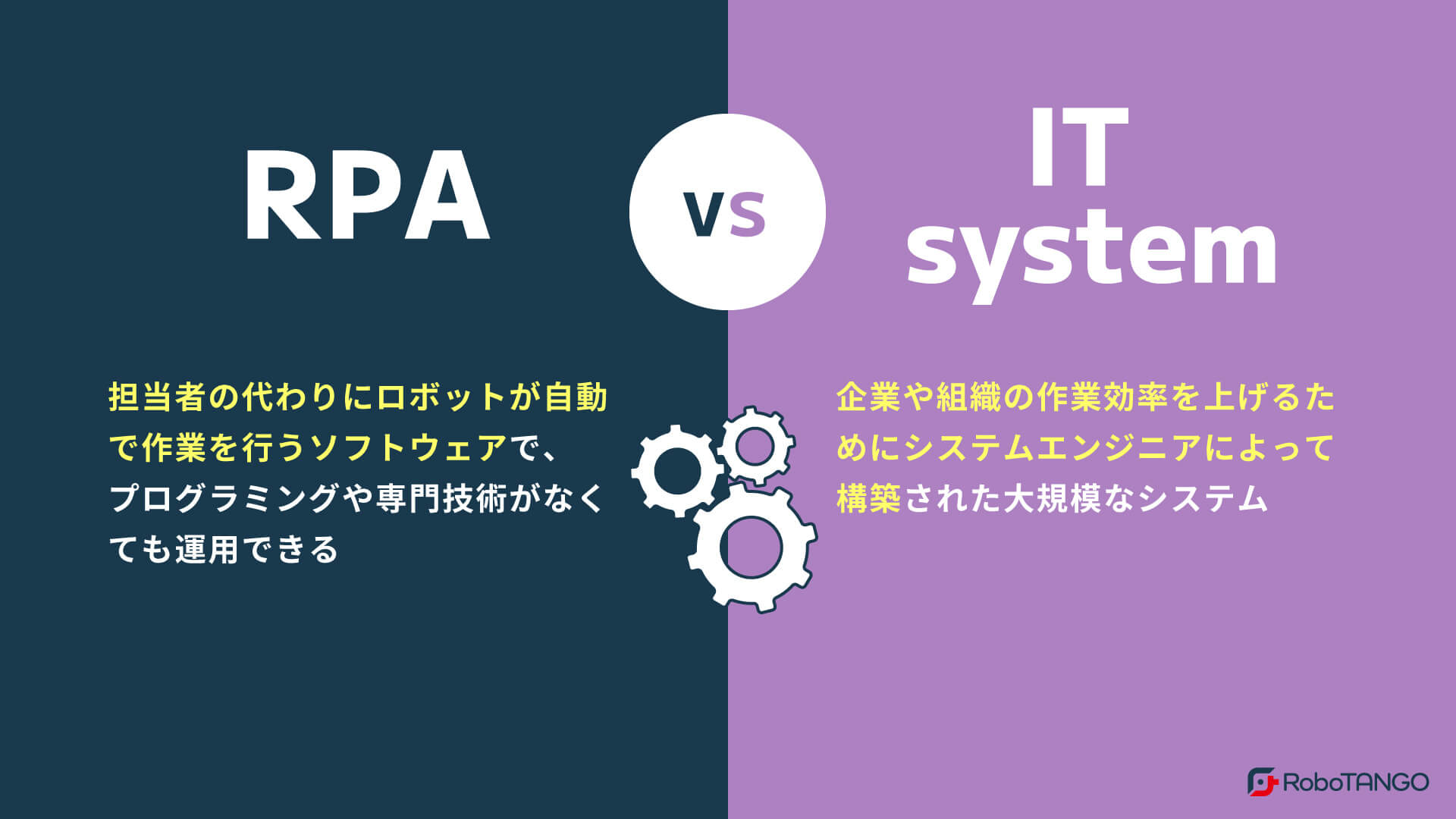

RPAとITシステムの違い

RPAとITシステム(Information Technology System)の違いとは、RPAが人間が行う定型業務の自動化に特化しているのに対し、ITシステムはビジネスプロセスの自動化やデータ管理、ネットワークシステム、情報の共有化など企業の業務を支援するために幅広い用途で使われます。

また、ITシステムは企業の業務要件に合わせて機能拡張やシステム全体のカスタマイズが可能ですが、社内で構築する場合はエンジニアによる開発・構築が必要です。そのため導入期間も長くコストも高額になります。

RPAは一般的にRPAソフトを活用するため、ITシステムの導入コストよりは安価で短期間の運用が可能ですが、業務を自動化する仕組みに特化しており、柔軟性はやや制限されます。

RPAはITシステムに統合されることもありますが、本質的には異なるシステムになります。

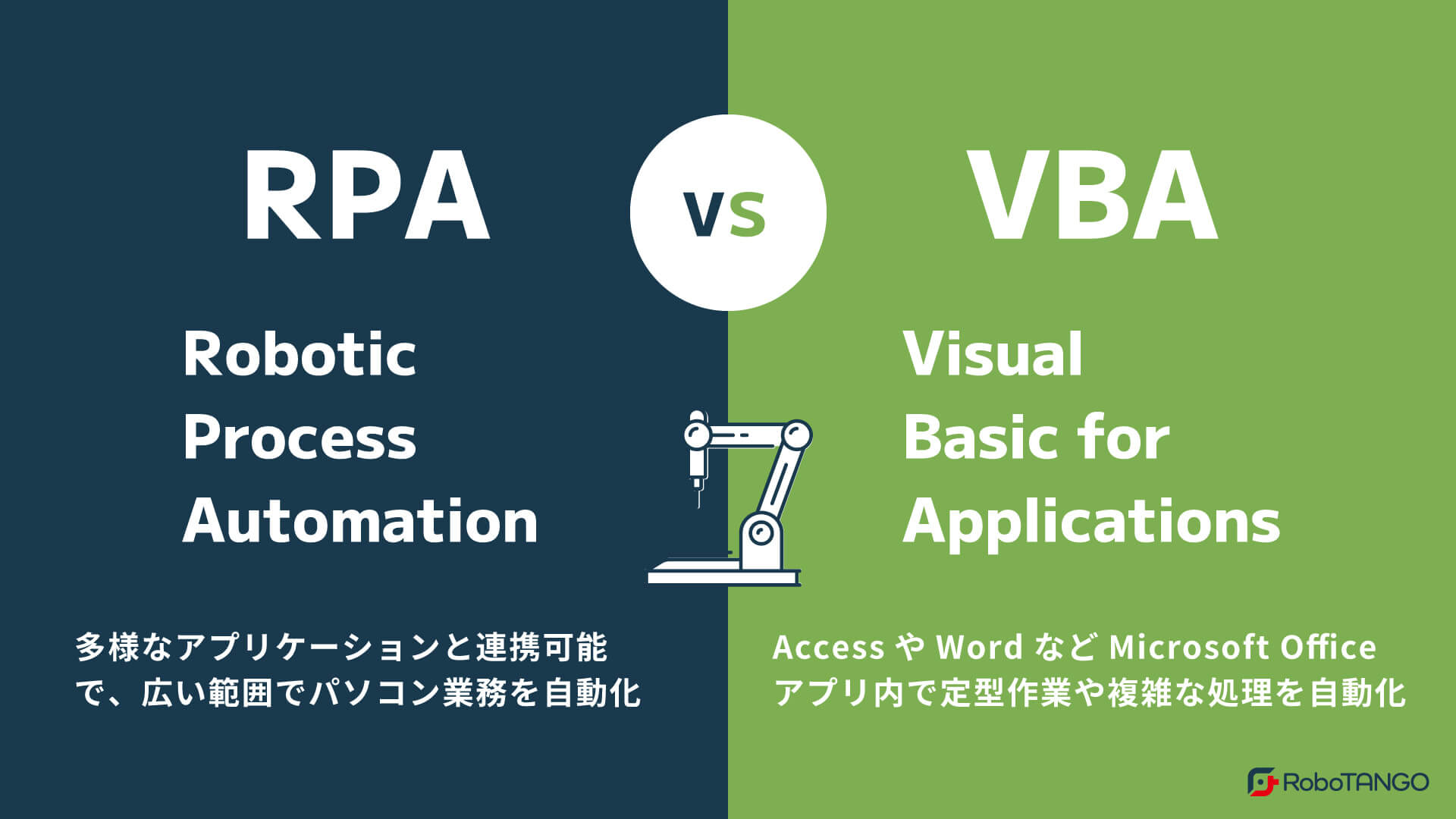

RPAとVBA(マクロ機能)の違い

RPAとVBA(Visual Basic for Applications)は、どちらも自動化を目的とするツールですが、その使い方や範囲に違いがあります。

VBAとは、ExcelやWord、AccessなどMicrosoft Officeのアプリケーションの機能を拡張できるプログラミング言語で、Microsoft Officeに標準搭載されています。VBAを活用することでより効率的に業務をこなすことが可能になります。

例えば、VBAを用いたプログラムを実行することで「データ処理の自動化」「転記作業の自動化」「報告書・レポート作成の自動化」「メールの送信」「WEBサイトのデータ収集・分析」などが可能になります。ただし、前述の通り、Microsoft Office製品内での自動化のみに限定されます。

一方、RPAは、業務プロセスを自動化できるシステムで、VBAと比べてより高度で広範囲な自動化を目的として活用されます。また、ExcelやWordなどMicrosoft Officeのアプリケーションだけでなく、Webアプリケーションや基幹システム、SFA/CRMなど、様々なシステムとの連携も可能です。

例えば製品データをシステムから自動的に収集し、Excelファイルに書き込むまでをRPAで自動化し、その後VBAを使用して、ExcelやAccessにてデータの加工作業を行いメールを自動的に作成し、送信するという活用方法も可能です。

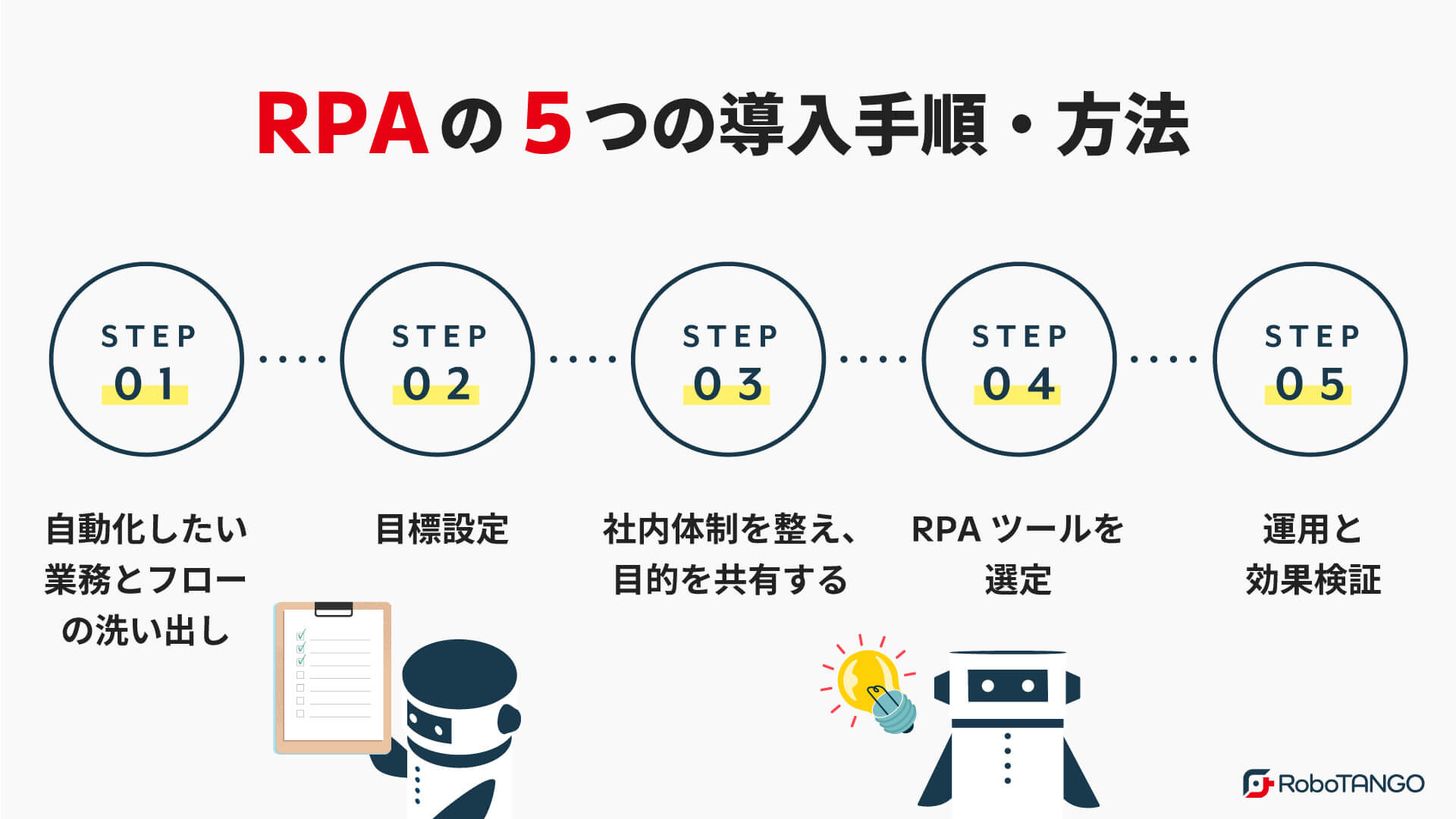

RPAの導入方法・手順

RPAの導入は、業務の自動化による効率化や品質向上を目的として、多くの企業で進められています。ここでは、RPAの導入方法・手順について解説します。

1.自動化したい既存業務とフローの洗い出し

最初に、自動化したい定型業務を洗い出します。その後、各業務の詳細なフローを見える化し、全体像を把握します。これにより、各業務のプロセスを理解し、どの業務のどのプロセスに課題があり、どの作業を自動化する必要があるのかを確認できます。

2.改善したい業務の目標を設定する

自動化によって達成したい業務改善の目標を設定することが重要です。これにより、将来的に導入されたRPAシステムの効果を定量化することができます。

RPA導入後に目標に対してどれくらい改善できているのか判断するためにも、RPA導入前に実際に担当者が行っている作業内容と作業時間を測定し、記録しておきましょう。

3.社内体制を整え、目的を共有する

社内体制を整え、導入の目的を共有することは、成功のために重要です。自動化されたプロセスがシームレスに統合され、予期せぬ問題が発生した場合に備えて、社内の各部署や関係者に通知する必要があります。

4.課題解決に適したRPAツールを選定

近年、さまざまなベンダー企業がRPAツールを提供しています。RPAツールによって特長や必要なITリテラシーも異なるため、貴社の業務と作業担当者のスキルに適したRPAツールを選定することが重要です。そのため、導入前にRPAツールの無料トライアルを申し込み、操作性を確認し、運用イメージをつけておくことをおすすめします。

また、将来的に必要になりうる、追加が検討されるであろう機能やスケーラビリティも考慮しておきましょう。

詳しくは、失敗しないためのRPAツールの選び方を次章で説明しています。

5.まずは小規模での運用と効果検証する(スモールスタート)

最初にRPAツールを導入する際には、小規模で運用し、効果を検証することが重要です。そうすることで、問題が発生した場合に素早く修正できます。また、自動化された業務が機能していることを確認し、その後大規模な展開を検討することができます。

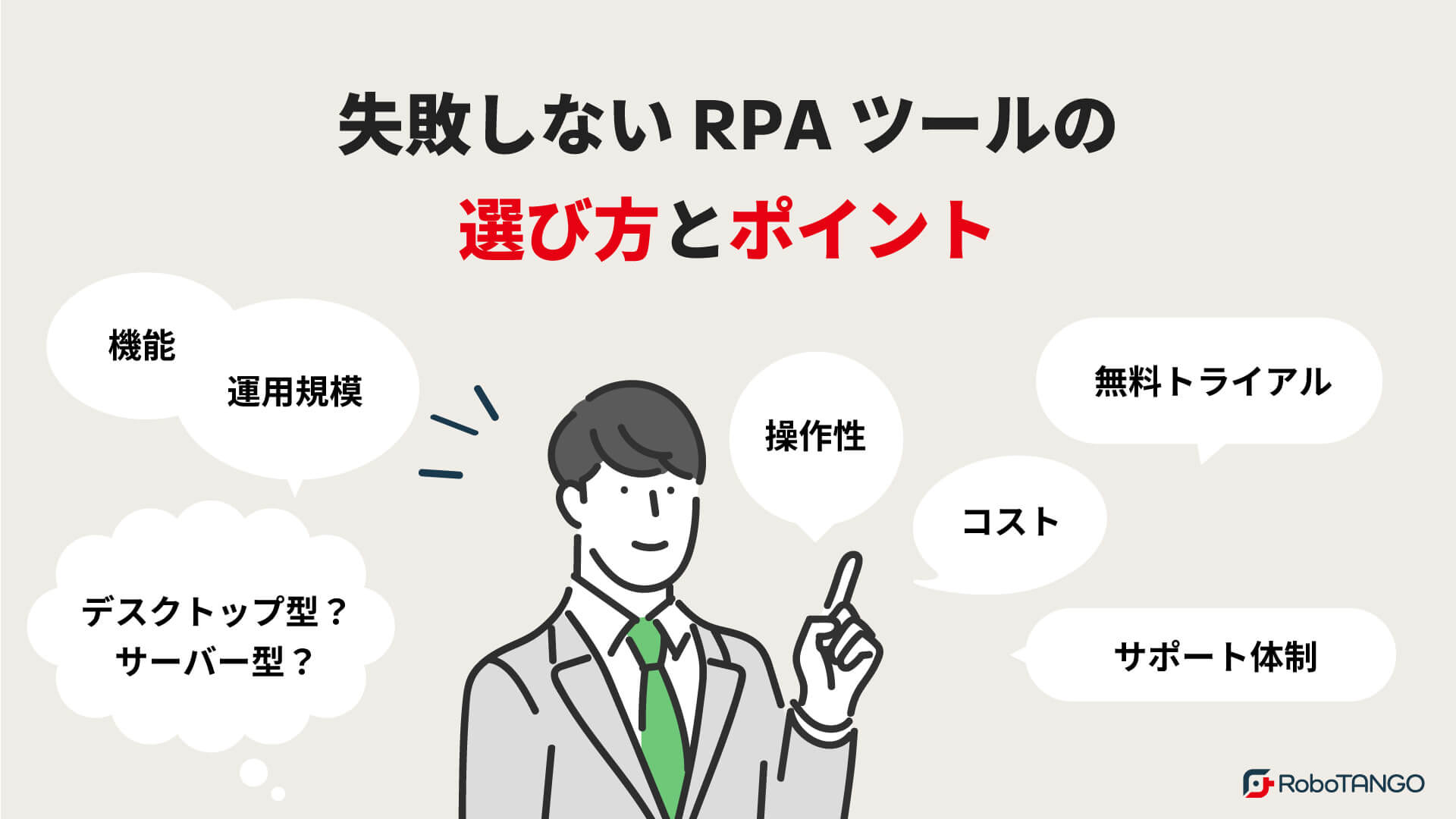

失敗しないRPAツールの選び方とポイント7つ

RPAを導入するにあたり、失敗しないためには適切なツールの選定が重要です。ここでは、RPAツールの選び方とポイントを7つ紹介します。

1.導入目的や課題解決に適したRPAツールを選ぶ

RPAツールは、自動化したい業務や問題を解決するための目的に応じて選ぶ必要があります。あまりに例えば、OCR機能が必要な場合は、OCRに特化したRPAツールを選ぶと良いでしょう。

2.操作性が良いか

RPAツールを選ぶ際は、操作性も重要なポイントです。直感的に操作できるとユーザーがスムーズにRPAを使いこなすことができるため業務プロセスの自動化も上手に運用することができます。操作性が悪いと、ユーザーがRPAを使いこなせず自動化できずにプロジェクトが停滞し、費用対効果が見込めなくなり、最終的には解約につながります。

3.機能のカスタマイズは可能か

RPAツールの機能が必ずしもすべての業務に合致するわけではありません。そのため、業務に合わせたカスタマイズが可能かどうかを確認することが重要です。

4.デスクトップ型かサーバー型か

RPAツールには、デスクトップ型とサーバー型があります。デスクトップ型は、PCにインストールする形式で、個人やグループ単位での利用に適しています。一方、サーバー型は、複数人で利用することが可能で、大規模な業務自動化には不向きです。

また、はじめて導入される方はスモールスタートが可能なデスクトップ型RPAをおすすめします。

5.規模や機能にあったコストか

RPAツールのコストは、運用規模や機能によって異なります。そのため、担当者やグループレベルでの運用なのか、または全社的に大規模な運用が必要なのか運用規模を把握し、且つ自動化したい内容に応じて、RPAツールを選びます。その際コストとのバランスを考慮することが必要です。下記の料金表からRPAの一般的な費用・価格を確認しておきましょう。

RPAの一般的な費用・価格

| RPAの種類 | 初期費用 | ランニングコスト |

|---|---|---|

| デスクトップ型RPA | 0〜50万円程度 | 月額5万円~ ※買い切り型もあります |

| サーバー型RPA | 10万円から100万円程度 | 30万円から100万円程度 |

| クラウド型RPA | 10〜50万円程度 | 10万円〜30万円程度 |

デスクトップ型RPAの価格相場

デスクトップ型RPAは、個人のPC内で業務自動化を行うためのRPAで、中~小規模の運用において導入しやすい傾向があります。そのため、サーバー型と比較して、比較的安価に導入できます。一般的に初期費用は0〜50万円程度であり、月額費用は5万円程度から始まるものが多いです。デスクトップ型RPAは比較的用意にロボットを作れるインターフェースになっているため、初心者向けでスモールスタートにも最適です。

サーバー型RPAの価格相場

サーバー型RPAは、自社内のサーバーにRPAをインストールして業務を自動化するタイプのRPAです。複数のクライアントPCで処理が可能なため、部門をまたいだ定型業務を自動化できるだけでなく、膨大な作業の処理にも最適です。主に大規模な事業者で利用されます。そのため、導入費用の相場はデスクトップ型RPAに比べると高めとなっています。一般的に初期費用は10万円から100万円程度であり、月額費用は30万円から100万円程度のものが多いです。中には初期費用が数千万円かかる場合もあります。

機能面においては、大規模な作業を自動化するための高度なツールが多数備わっていますが、その分技術的なスキルが必要で価格も高くなることに留意しましょう。

クラウド型RPAの価格相場

クラウド型RPAは、インターネットを介して提供される自動化サービスであり、Webブラウザ上限定で自動化が実行されます。主に中小企業を対象としており、初期費用は10〜50万円程度、月額費用は10万円〜30万円程度です。初期費用はデスクトップ型より高い傾向がありますが、ネット環境があれば簡単に開始できる利便性が魅力です。月額費用は、シナリオの実行回数に応じて従量課金されるケースもあり、想定より高額になることがあるため注意が必要です。多くのクラウド型RPAツールが無料体験版を提供していることも特徴の一つです。

6.サポート体制が整っているか

RPAツールを導入する際に、はじめてRPAを扱う場合だとRPAの作成に手間取ることがあります。また、運用中にトラブルが生じた場合、迅速かつ適切な対応が必要になります。そのため、導入時に操作レクチャーがあるかどうかやサポート窓口の有無など、サポート体制が整っているかどうかを確認することが重要です。

7.無料トライアルで運用イメージをつける

RPAツールを導入する前に、無料トライアルを実施することで、運用イメージをつけることができます。これにより、実際に運用する前に問題点を発見することや、自動化したい業務がそのツールで実現可能かどうかを調べることができます。

RoboTANGOなら低価格で誰でも簡単にRPAが作成・運用可能

RoboTANGOは、低価格で導入・運用することができるデスクトップ型RPAツールで、初心者でも簡単に利用でき、多様な業務に対応する柔軟性があります。録画機能を使うことで、いつもの実業務を操作するだけで簡単にRPAに記録させることができるため、ユーザーの技術レベルに関係なく、直感的な操作で業務の自動化を実現することが可能です。RoboTANGOなら初めてのRPA導入でも安心して利用することが可能です。

RPAツールおすすめ9選

ビジネスプロセス自動化の需要が高まる中、RPAツールはそのニーズに応えるために開発されました。このツールは、ルーティン作業やタスクの自動化、データ入力などを自動的に行うことで、生産性の向上やヒューマンエラー率の低下を実現します。しかし、市場には多くのRPAツールが存在し、どれを選べばよいか迷うこともあるかもしれません。

そこで、本章ではビジネスプロセス自動化に適したRPAツールの中でも特におすすめの9つを紹介します。これらのツールは、機能性や使いやすさ、価格帯など、さまざまな観点から選びました。また、ビジネスにおいて頻繁に使われるシステムに対する対応力や、自然言語処理、AI技術の採用など、それぞれ特色があります。

WinActor(ウィンアクター)

「

WinActor®(ウィンアクター)

![]()

」は、株式会社NTTデータが提供するRPAツールです。デスクトップ型であり、情報システムや開発などの専門部署向けに設計されています。WinActorは、Windowsベースのシステムやアプリケーションに対応しており、マウスやキーボードの操作を自動化することが可能です。

また、自然言語処理やAI技術を活用し、業務処理の高度化を実現します。これにより、ルーティンワークや重要で繰り返し行う必要のあるタスクなど、手作業で行うと時間や労力がかかる業務を自動化できます。

WinActorの特徴は、柔軟性とスピードです。ビジネスの現場では、常に新しいシステムやアプリケーションが登場し、それらに合わせて業務プロセスを変更する必要があります。WinActorは、そのような変化に迅速かつ柔軟に対応することができます。また、プログラムの記述が必要ないため、専門的な知識がなくても利用が可能です。

そのため、WinActorは、大規模企業から中小企業まで、幅広い業界やビジネスにおいて利用されています。業務の自動化により、生産性の向上やエラー率の低下を実現することができるでしょう。

価格・料金プラン

以下が、WinActorの価格・料金プランに関する表となります。

| プラン | 初期費用 | 年間費用 | 機能 |

|---|---|---|---|

| フル機能版 | なし | 908,000円 | RPA構築と実行、双方が可能 |

| 実行版 | なし | 248,000円 | RPAの実行のみが可能 |

WinActorのフル機能版は、RPAの構築と実行の双方が可能なライセンスで、年間費用は1ライセンスあたり908,000円となっています。一方で、実行版は、RPAの実行のみが可能なライセンスで、RPAのロボット(シナリオ)作成はできません。年間費用は、1ライセンスあたり248,000円となっています。

無料トライアルの有無:有

WinActorは、フル機能版のRPAを30日間無料で利用できます。

Robo-Pat(ロボパット)

「

Robo-Pat(ロボパット)![]() 」は、株式会社FCEプロセス&テクノロジーが提供するRPAツールです。このツールはデスクトップ型で、業務自動化に必要な機能を備えています。特に、インターネット環境がない端末でも利用できるため、現場での業務自動化に適しています。

」は、株式会社FCEプロセス&テクノロジーが提供するRPAツールです。このツールはデスクトップ型で、業務自動化に必要な機能を備えています。特に、インターネット環境がない端末でも利用できるため、現場での業務自動化に適しています。

また、Robo-Patは、タスクごとにスクリプトを作成する必要がなく、マウスクリックやキー入力などの操作を記録して再生することができる点が特徴的です。これにより、RPAの構築作業が容易になります。

さらに、Robo-Patは、ExcelやCSVなどのファイル操作にも対応しており、業務の自動化に幅広く活用することが可能です。Robo-Patは、業務自動化のニーズに応じて、ライセンスやカスタマイズなどのサポートも提供しています。

価格・料金プラン

以下が、Robo-Patの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| フル機能版 | なし | 120,000円/月 |

| 実行版 | なし | 40,000円/月 |

フル機能版は、RPAの作成と実行の双方が可能なライセンスですが、実行版は、RPAの実行および微修正のみが可能なライセンスで、RPAのロボット作成はできません。

無料トライアルの有無:有

Robo-Patは、1か月間で3ライセンスの無料トライアルが利用できます。トライアル期間中でも通常と同様のサポートを受けることが可能です。

RoboTANGO(ロボタンゴ)

「RoboTANGO(ロボタンゴ)![]() 」は、スターティアレイズ株式会社が提供するデスクトップ型の国産RPAツールです。このツールは、1ライセンスを複数のPCにインストールして利用できる「フローティングライセンス」を採用しており、導入コストを抑えられます。また、知識がなくても誰でも簡単に作成できるため、RPA初心者でも使いやすいのが特徴です。

」は、スターティアレイズ株式会社が提供するデスクトップ型の国産RPAツールです。このツールは、1ライセンスを複数のPCにインストールして利用できる「フローティングライセンス」を採用しており、導入コストを抑えられます。また、知識がなくても誰でも簡単に作成できるため、RPA初心者でも使いやすいのが特徴です。

RoboTANGOは、ビジネスプロセス自動化に最適な機能を備えています。例えば、ExcelやWebなど、多種多様なアプリケーションを自動化できます。また、OCRやAI、機械学習などの高度な技術を用いた自動化も可能です。

また、RPAツールの中でも低価格・安価なのが特徴です。そのため、中小企業でも手軽に導入でき、RPAの恩恵を受けられます。

ツールの導入にあたっては、スターティアレイズ株式会社の専門のエンジニアがサポートしてくれます。業務の洗い出しから自動化のアドバイスまで、担当コンサルタントが無料で支援してくれるため、初めてのRPA導入でも安心して利用できます。

以上のように、RoboTANGOは、フローティングライセンス採用、低価格・安価、簡単操作、豊富な機能を備え、多くの企業がRPA導入の際に選択する理由となっています。

RoboTANGOの導入により自動化・効率化可能な業務例

- ネットバンクからの入出金データをCSV形式で抽出・加工し、会計システムにインポート

- アンケート結果の収集後のレポート作成

- Webからの情報収集・加工・出力

- 給与計算業務

- 文書のダウンロード

- 注文データのダウンロード・基幹システムへの取り込み

- 商品発送後の出荷報告作業

RoboTANGOは、繰り返し行われるルーティンワークや、多大な手間と時間を要する業務を自動化し、生産性を向上させます。例えば、ネットバンクからの入出金データを手動で加工し、会計システムにインポートする作業は、時間のかかる手間のかかる作業ですが、RoboTANGOを導入することで自動化・効率化が可能です。

同様に、アンケート結果の収集後のレポート作成や、各拠点からの売上データの集計、給与計算業務、文書のダウンロード、注文データのダウンロード・基幹システムへの取り込み、商品発送後の出荷報告作業なども、RoboTANGOの導入により、生産性を向上させることができます。

価格・料金プラン

以下が、RoboTANGOの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 月額費用 | 機能 |

|---|---|---|---|

| 基本プラン | 100,000円 | 65,000円/月 | RPA作成・編集・実行 |

| リモレクライトプラン | 150,000円 | 95,000円/月 | RPA作成・編集・実行、 毎月定例のリモートレクチャー |

※基本プランの最低利用期間:1ヵ月

※リモレクライトプランの最低利用期間:6ヵ月

無料トライアルの有無:有

RoboTANGO(ロボタンゴ)は、3週間の無料トライアルが利用できます。全ての機能を無料でお試しいただけます。また、トライアル期間中でも通常と同様のサポートを受けることが可能です。ロボット作成に必要なレクチャーの他、ヘルプセンターも利用可能です。

UiPath(ユーアイパス)

「

UiPath(ユーアイパス)![]() 」は、UiPath株式会社が提供するクライアント/サーバー型のRPA(Robotic Process Automation)ソフトウェアです。UiPathの特徴は、オーケストレーターと呼ばれる制御塔を中心に、複数のロボットを統合的に管理できる点にあります。

」は、UiPath株式会社が提供するクライアント/サーバー型のRPA(Robotic Process Automation)ソフトウェアです。UiPathの特徴は、オーケストレーターと呼ばれる制御塔を中心に、複数のロボットを統合的に管理できる点にあります。

オーケストレーターは、ワークフローの設計から実行、管理までを一括して行うことができ、業務の自動化に必要な機能が豊富に搭載されています。また、UiPathは、高い汎用性を持つことが特徴で、WindowsアプリケーションやWebブラウザ、Citrixなどの仮想環境でも利用可能です。

UiPathを利用することで、従業員のルーティンワークを効率化し、生産性を向上させることができます。また、プログラミング知識がない人でも比較的容易に使用できるため、従業員全員が業務効率化に貢献することも。さらに、UiPathはAI技術を組み合わせることで、業務の自動化をより高度化することが可能です。そのため、AIを活用した業務効率化に取り組む企業にとって、非常に有用なツールとなっています。

価格・料金プラン

以下が、UiPathの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 月額費用 |

|---|---|

| Free(個人向け) | 0円 |

| Pro | 420ドル/月~ |

| Enterprise | 要問い合わせ |

無料トライアルの有無:有

UiPathでは、60日間無料でお試しいただけます。

また、複数のテナントを各地域でホスティングすることも可能です。個人や非商用目的でUiPathを使用する場合には、コミュニティ向けのAutomation Cloudをご利用いただけます。詳細はサイトでご確認ください。

BizRobo!(ビズロボ)

「

BizRobo!(ビズロボ)![]() 」は、RPAテクノロジーズ株式会社が提供するクライアント/サーバー型のRPAです。BizRoboを使えば、事務作業や業務プロセスの自動化が可能になり、人的エラーを軽減したり、業務効率を大幅に向上させることができます。

」は、RPAテクノロジーズ株式会社が提供するクライアント/サーバー型のRPAです。BizRoboを使えば、事務作業や業務プロセスの自動化が可能になり、人的エラーを軽減したり、業務効率を大幅に向上させることができます。

BizRoboの最大の特徴は、柔軟性に優れたカスタマイズ性です。クライアント/サーバー型のRPAサービスであるため、クライアント側であるPCには軽い負荷しかかからず、処理速度も速いというメリットがあります。また、サーバー側であるBizRobo!本体は、様々な業務プロセスに柔軟に対応できるよう、多彩なオプション機能が選択可能です。

さらに、BizRoboはエンドツーエンドのセキュリティ対策を徹底しており、ユーザー情報の漏洩やデータの改竄などのリスクを最小限に抑えるため、多層的な防御策が導入されています。また、BizRobo!はユーザビリティにも配慮されており、直感的な操作性やわかりやすいUIなど、初めての方でも扱いやすいサービスです。

BizRoboはGUI操作を記録することでロボットを作成することができるため、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化が可能です。また、自動化により得られた情報をリアルタイムに監視することもでき、問題が発生した場合にはすばやく対応することができます。

価格・料金プラン

以下が、BizRobo!の価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 年間費用 |

|---|---|---|

| BizRobo!mini | 要問い合わせ | 900,000円 |

| BizRobo!Lite | 300,000円 | 1,200,000円~ |

| BizRobo!Basic | 要問い合わせ | 7,2000,000円 |

無料トライアルの有無:有

BizRobo!は1ヶ月無料でお試しいただけます。充実した技術サポートやラーニングコンテンツも合わせて無料でご利用可能です。

Automation Anywhere(オートメーション・エニウェア)

「

Automation Anywhere(オートメーション・エニウェア)![]() 」は、オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社が提供する海外製RPAで、主に大手のエンタープライズ向けに展開されています。

」は、オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社が提供する海外製RPAで、主に大手のエンタープライズ向けに展開されています。

Automation Anywhereは、高度なRPAテクノロジーを駆使し、業務プロセスの自動化を実現することが可能です。また、シンプルなドラッグ&ドロップ方式を採用しており、プログラミングの知識がない人でも簡単に操作することができます。

このサービスの最大の特徴は、高度なカスタマイズ性とスケーラビリティです。大規模なエンタープライズにおいても、複数の部署や業務プロセスにわたってシームレスに導入することができます。また、Automation Anywhereは、セキュリティ面でも優れており、重要なビジネスプロセスに対して最高水準の保護を提供することができます。

さらに、Automation Anywhereは、AI技術や機械学習技術との組み合わせによって、より高度な自動化を実現することが可能です。これによって、人間が行うような複雑な判断や分析なども自動化することが可能となり、企業の生産性向上やコスト削減の実現が可能です。

価格・料金プラン

以下が、Automation Anywhereの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| Automation 360 | 要問い合わせ | 750ドル/月 |

無料トライアルの有無:有

Automation 360は30日間の無料トライアルが利用可能です。

AUTORO(オートロ)

「

AUTORO(オートロ)![]() 」は、オートロ株式会社が提供するクラウド型RPAサービスで、旧Robotic Crowdの後継として誕生しました。

」は、オートロ株式会社が提供するクラウド型RPAサービスで、旧Robotic Crowdの後継として誕生しました。

AUTOROの特徴は、手順の自動化により業務の効率化が可能であることです。従来の業務には多くのルーティンワークが含まれており、これを人手で処理することには限界があります。AUTOROは、ルーティンワークを自動化することで人手の負担を減らし、生産性の向上を実現します。

AUTOROはクラウド型であるため、導入コストが低く、柔軟な導入が可能です。また、使いやすいUIにより、RPAの専門知識を持たない人でも容易に操作できます。さらに、AUTOROは多様な業種・業態に対応しており、金融、流通、製造など、様々な業界での導入事例があり、これまで多くの企業から高い評価を受けています。

クラウドサービスを重点的に利用していて且つその業務効率の部分に課題がある企業ユーザーにおすすめです。

価格・料金プラン

以下が、AUTOROの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 月額費用 |

|---|---|---|

| スタンダードプラン | 300,000円 | 100,000円/月 |

無料トライアルの有無:有

サービスを検討しているユーザー対象に、お打ち合わせ後から2週間のトライアル期間が提供されています。

BizteX cobit(ビズテックスコビット)

「

BizteX cobit(ビズテックスコビット)![]() 」は、BizteX株式会社が提供する国内初のクラウド型RPAサービスです。RPAのインストール不要で即日導入が可能です。ビジネスプロセスの自動化を実現し、業務効率化に貢献します。AUTOROと同じく、ビズテックスコビットもUIの親和性が高く、初めての方でも使いやすい点が特徴です。

」は、BizteX株式会社が提供する国内初のクラウド型RPAサービスです。RPAのインストール不要で即日導入が可能です。ビジネスプロセスの自動化を実現し、業務効率化に貢献します。AUTOROと同じく、ビズテックスコビットもUIの親和性が高く、初めての方でも使いやすい点が特徴です。

また、スクレイピング機能やOCR機能を搭載しており、さらに幅広い業務の自動化に対応できます。さらに、ビズテックスコビットはデータ分析の機能も備えており、取得したデータを分析することで、業務プロセスの改善に役立ちます。導入にあたっては、セミナーやワークショップも行っており、導入前にしっかりと理解を深められるでしょう。

同社が提供しているiPaaSサービス「BizteX Connect」との連携も可能で、同時に使用することで更なる業務効率化を測ることも可能です。

価格・料金プラン

以下が、BizteX cobitの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 初期費用 | 月額費用 | 稼働ステップ数 |

|---|---|---|---|

| ライトプラン | 300,000円 | 100,000円/月 | 10万 |

| ミドルプラン | 300,000円 | 200,000円/月 | 30万 |

| プロプラン | 300,000円 | 300,000円/月 | 50万 |

※発行アカウント数・作成ロボット数はいずれのプランも無制限で、ロボットの利用量に応じてプランが異なります。

無料トライアルの有無:有

7日間の無料トライアルが利用できます。

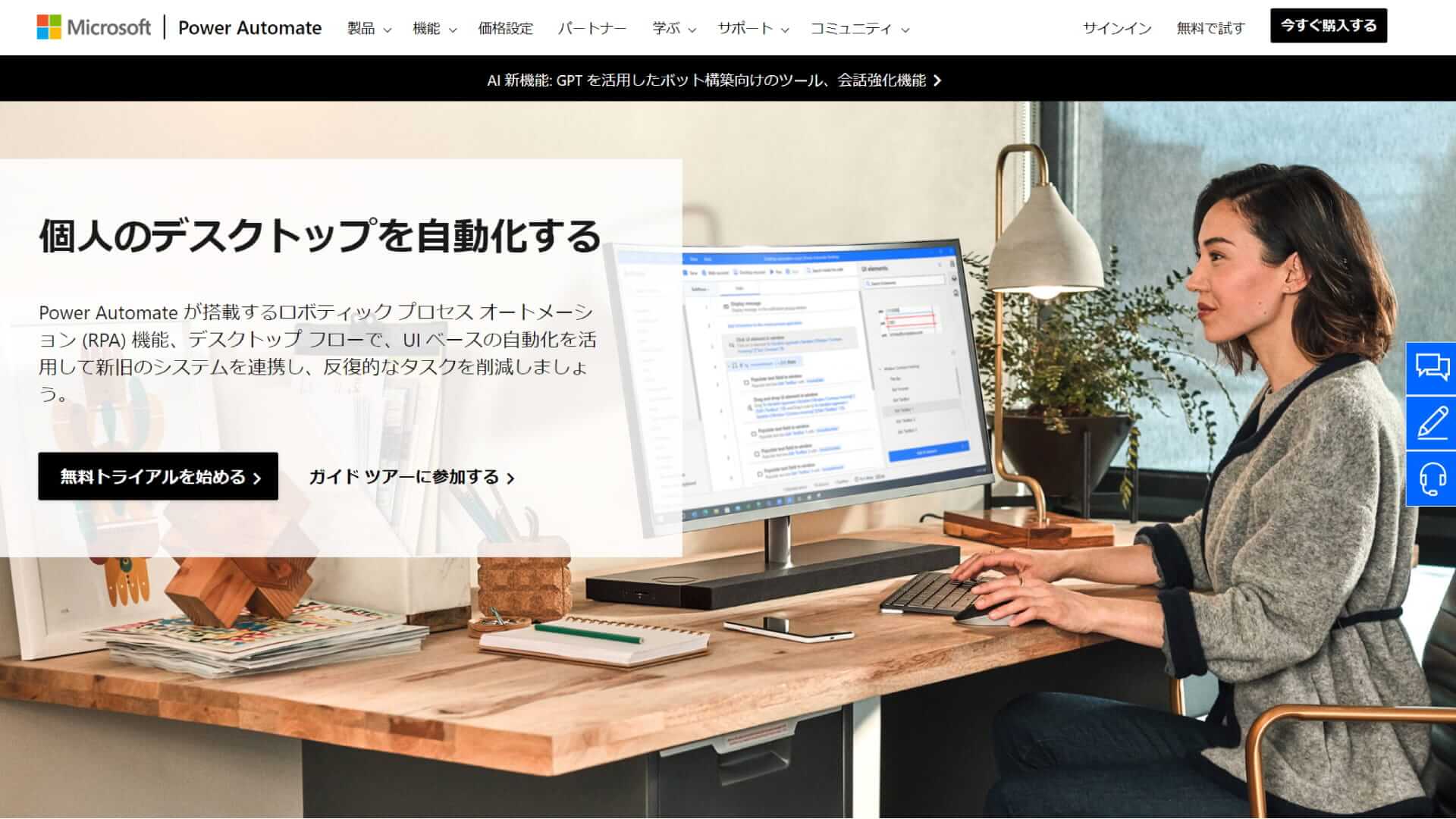

Power Automate Desktop(パワー・オートメイト・デスクトップ)【無償版あり】

「

Power Automate Desktop(パワー・オートメイト・デスクトップ)![]() 」は、Microsoft社が提供するRPA(自動化)ツールです。Microsoft 365アプリケーションの1つで、ローカルアプリケーションの自動化や、Webアプリケーションの自動化を行うことができます。Windows10以上をインストールしていれば無償で利用することができ、直感的に操作ができるためある程度の知識があれば比較的使いやすい点が特徴です。

」は、Microsoft社が提供するRPA(自動化)ツールです。Microsoft 365アプリケーションの1つで、ローカルアプリケーションの自動化や、Webアプリケーションの自動化を行うことができます。Windows10以上をインストールしていれば無償で利用することができ、直感的に操作ができるためある程度の知識があれば比較的使いやすい点が特徴です。

Power Automate Desktopは個人が日々行う業務の自動化に対応しており、作業時間の短縮や生産性の向上に役立ちます。様々なアプリケーションやサービスに対応しており、例えば「Webブラウザから情報を自動取得(スクレイピング)」や「Excelからデータを自動入力 」など、手動で行っていた煩雑な作業を自動化することができます。これらの作業は、操作を記録(レコーダー)して自動作成することができます。また、450種類を超えるアクションを自動化することができ、細かなシナリオを作成することが可能です。

ただし、スケジュール実行やトリガー実行ができなかったり、Windows10以前の環境では自動化できなかったりするため注意が必要です。

価格・料金プラン

以下が、Power Automate Desktopの価格・料金プラン表となります。

| プラン | 月額費用 |

|---|---|

| 無償版 | 0円 |

| Power Automate プレミアム | ユーザーあたり1,875円/月 |

| Power Automate プロセス | ボットあたり18,750円/月 |

※Webサイトから無償でダウンロード可能で、Windows10ユーザーならば追加費用なしで利用可能です。Windows11には標準搭載されています。

無料トライアルの有無:有

90日間の無料トライアルが利用可能です。

RPAツール「RoboTANGO」の導入成功事例

RoboTANGOは、多くの企業があらゆる場面で導入しています。ここでは、RoboTANGOがどのような課題で導入されたのかや、活用方法、成果などをまとめた事例をご紹介します。

160時間かかるECサイトの価格変更作業を自動化。カスタマーサポート本来の業務に専念できるように

顧客の課題

化粧品、健康食品、美容家電などの企画販売をおこなう株式会社SOLIA様。これまで業務効率化を目的として、海外製のRPAツールを活用していました。しかし、海外製RPAツールは、ロボット作成にプログラミング知識が必要だったこと、サポートサイトが英語表記であったこと、運用で困ったことがあった際に問い合わせるところもなくサポート体制が不十分だったことなどの課題があり、今回RoboTANGOへの契約に至りました。

効果・成果

SOLIA様は複数の総合ECサイトに出店し運営されております。今回、商品の価格変更があり、管理画面から一つひとつ顧客名や番号で検索して価格変更を行うという作業が発生しました。

本来手作業で処理しようとするとカスタマーサポート部の担当者の大きな負担になってしまうことからRPAで自動化することに。

録画機能でシナリオの大枠を作成してから調整を加えていく運用をされており、ロボを簡単に作成できたとのことです。

価格変更の件数は3,000件以上あり、本来5名で1週間ほどかけて160時間程度費やす必要がある作業ですが、RPAで自動化したことで人の手を使わずに24時間もあれば完了できました。カスタマーサポート担当者は空いた時間を顧客対応に充てられるようになったことで生産性の向上につながりました。

在庫状況の更新や電子帳簿保存法対応業務など様々な業務を自動化し、サービスの質向上と業務効率化を実現。

顧客の課題

ホテル・レストランの業務用食器を中心に12,000点を生産・取扱っている食器メーカーの光洋陶器株式会社様。自社で利用しているシステムの仕様の問題から、単純作業ではあるものの多くの手間と時間がかかっていました。また、この問題によって一つの業務に集中できず、お客様対応にも弊害が生まれていたことからRPAの導入を検討されました。

効果・成果

RPA導入後は在庫状況の更新や商品品番の変更、生産手配書の印刷作業、売上管理データの作成、改正電子帳簿保存法の対応、Googoleアナリティクスのデータ抽出などさまざまな業務の自動化を実現されました。

期日までの作業で時間による縛りがなくなり精神的負担が削減し、さらに今まではお客様の電話対応中にも作業を行わなければならずお客様対応に集中できないことが多々あったのがなくなり、お客様対応の質向上も実現。その他、定型業務を毎回数十万円かけて外注していたコストも、RPAが作業することで外注費の削減にも貢献しています。

光洋陶器株式会社様は企業向けの工場見学でも、業務効率化や働き方改革への取り組みについてお話しされており、ブランドイメージ、企業イメージ向上に役立てていらっしゃいます。

RPAとOCR導入により銀行口座の入力作業や請求書データの登録作業を自動化。

顧客の課題

マンションやビルの不動産管理を行う株式会社エステム管理サービス様は、マンション・ビルの管理業務で発生する定型的な事務作業・経理業務を手作業で行っており、従業員の作業の負担が増大してしまっていることや、ヒューマンエラー防止について課題を抱えていらっしゃいました。

効果・成果

銀行口座振替などの紙媒体を扱う業務が多いことからAI-OCRとRPAを導入。

それによって銀行口座振替用紙や請求書を読み取りシステムへの入力までの一連の流れをすべて自動化されました。

また、自転車やバイクの申し込み・解約の入力処理や、銀行口座の入出金データの取得作業や印刷業務など様々な業務において作業時間を大幅に削減されています。

今までは、新しく入社してきた従業員の方ににすぐ業務を任せることが難しく時間もかかっていたところ、RPAで処理を行わせるようになってから新しい方に覚えてもらうことが少なくなったことで以前に比べてすぐに仕事を任せられるようになったとのことです。その結果、部署全体での残業時間削減にも成功されました。

「RPAとは」まとめ

RPAは、大企業だけでなく中小企業でも大いに役立つ自動化ツールです。RPAの導入には、専門的な知識が必要な場合がありますが、RoboTANGOならトライアルやセミナーを受講して、初心者でも親身に教えてもらえるため、安心して導入に踏み込めます。

RPAを導入すれば、効率的な業務処理を実現したり、生産性の向上やコスト削減効果をもたらし、高精度な処理によって記入ミスや漏れなどの人的ミスを減少させることが可能になります。また、創出できた時間を活用してクリエイティブな業務や戦略的な業務に取り組むことができるため新たなビジネスチャンスを生み出すこともできます。

手作業による定型業務が多く人的リソースに課題を持つ企業にとってはRPAがおすすめです。